新着記事

スタッフが通勤中の事故でケガをした場合の対処法と自転車通勤のリスク対策

労働基準監督署への報告・手続き

合同会社MASパートナーズ 代表社員 原 聡彦

【相談内容】

関西の内科クリニック(開業12年目)の院長より 「本日の早朝にスタッフから 『朝の通勤中に自転車のタイヤに傘がはさまり、転倒してケガをした』 という連絡がありました。クリニックの近くで転倒したとのことで駆けつけたところ、本人の意識はありますが、頭を打っているかもしれないので、念のため検査のできる病院へ行くよう指示したところです。このように労災が発生した場合、クリニックとしてどのような対応をすればよいでしょうか」 という相談を頂きました。

【回 答】

通勤中に事故が発生しケガをしたときに最優先すべきことは、事故をしたスタッフの状況確認・救護・治療です。その後、労働基準監督署等への手続きを行うため、ケガをした状況や事実関係を把握しておく必要があります。

1.ケガをしたスタッフへの対応

通勤中の事故によりスタッフがケガをしたときには、ケガをしたスタッフの状況確認と救護・治療が最優先になります。治療が必要になる場合は、可能であれば、労災保険指定の医療機関等(以下 「労災指定病院」 という)を受診するよう指示をします。

労災の治療費等は、原則として労災保険から支払われます。労災指定病院の場合は、窓口等で 「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」 を提出し、労災であることを申し出ることで、治療費を直接負担する必要はありません。労災指定病院以外へ行く場合は、治療費の全額をいったん負担し、後日、労働基準監督署へ 「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」 を提出することにより請求します。いずれの場合も、健康保険は利用できないため、窓口等で健康保険証を提示しないよう注意を呼びかけましょう。

労災の治療費等は、原則として労災保険から支払われます。労災指定病院の場合は、窓口等で 「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」 を提出し、労災であることを申し出ることで、治療費を直接負担する必要はありません。労災指定病院以外へ行く場合は、治療費の全額をいったん負担し、後日、労働基準監督署へ 「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」 を提出することにより請求します。いずれの場合も、健康保険は利用できないため、窓口等で健康保険証を提示しないよう注意を呼びかけましょう。

2.労働基準監督署への報告・手続き

こうしたケガにより、仕事を休まなくてはならない場合は、労働基準監督署へ 「労働者死傷病報告」 の提出が必要になります。休業が4日以上であれば様式第23号、休業が4日未満であれば様式第24号となり、休業日数によって書類の種類と提出期限が異なります。これらの報告には、災害の発生状況等を記載するため、災害発生時の目撃者の有無や事実関係を確認しておきます。なお、仕事を休んだ日に対し、休業4日目から休業補償給付が支給されます。その他ケガの状態によっては障害や遺族に関する給付も行われますので、すみやかに給付が行われるよう労働基準監督署への届出を行うようにしましょう。

通勤中の事故によるケガなどが発生すると、突然の事態にどのように対応すればよいか戸惑う場面があります。日頃からスタッフに対して報告体制を周知し、近隣の労災指定病院をあらかじめ調べておくとよいでしょう。あわせて、事故の発生原因の究明や、改めて院内の安全衛生教育を行うことにより、再発防止策を立案・実行することが求められます。

通勤中の事故によるケガなどが発生すると、突然の事態にどのように対応すればよいか戸惑う場面があります。日頃からスタッフに対して報告体制を周知し、近隣の労災指定病院をあらかじめ調べておくとよいでしょう。あわせて、事故の発生原因の究明や、改めて院内の安全衛生教育を行うことにより、再発防止策を立案・実行することが求められます。

3.自転車の通勤に対するリスク対策

転倒や自動車等との接触による自転車運転者の被害事故だけでなく、自転車運転者側が加害者となるケースも少なくありません。

警視庁の発表によると、自転車常用者による事故のうち第1または第2当事者になった事故(自転車相互事故件数)は全国で2,452件あり、そのうちの約3割にあたる847件が都内で起きたものというデータもあります。また、自転車乗用者が加害者となった事故は大きく報道されています。

このような自転車による事故が起こった場合、自転車通勤を容認するクリニックでは、クリニックの 「使用者責任」 が問われる場合があります。

そこで自転車通勤のリスクを十分に検討し、クリニックとして自転車通勤を認めるかどうか判断基準となる自転車通勤規程を作成していただくことをお勧めします。自転車通勤規程には申請方法・許可基準など一定のルールを記載してください。インターネットでも無料の規定が掲載されているので参考にしていただき、自院に合う規定にアレンジしてください。

自転車事故に関わる裁判では、高額な損害賠償が必要となるケースも多く存在します。もし事故を起こしたスタッフ本人に支払い能力がなければ、自転車通勤を容認したクリニックに使用者責任が及ぶことも考えられます。民間の自転車保険の加入を義務づけ、自転車通勤の申請時に加入する保険証券の提出を求め、契約更新時にも書類の提出を求めるなど継続して確認することをお勧めいたします。

【2024. 12. 1 Vol.605 医業情報ダイジェスト】

警視庁の発表によると、自転車常用者による事故のうち第1または第2当事者になった事故(自転車相互事故件数)は全国で2,452件あり、そのうちの約3割にあたる847件が都内で起きたものというデータもあります。また、自転車乗用者が加害者となった事故は大きく報道されています。

このような自転車による事故が起こった場合、自転車通勤を容認するクリニックでは、クリニックの 「使用者責任」 が問われる場合があります。

そこで自転車通勤のリスクを十分に検討し、クリニックとして自転車通勤を認めるかどうか判断基準となる自転車通勤規程を作成していただくことをお勧めします。自転車通勤規程には申請方法・許可基準など一定のルールを記載してください。インターネットでも無料の規定が掲載されているので参考にしていただき、自院に合う規定にアレンジしてください。

自転車事故に関わる裁判では、高額な損害賠償が必要となるケースも多く存在します。もし事故を起こしたスタッフ本人に支払い能力がなければ、自転車通勤を容認したクリニックに使用者責任が及ぶことも考えられます。民間の自転車保険の加入を義務づけ、自転車通勤の申請時に加入する保険証券の提出を求め、契約更新時にも書類の提出を求めるなど継続して確認することをお勧めいたします。

【2024. 12. 1 Vol.605 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2025-01-17

2025-01-19

2025-01-21

2025-01-23

[事務れんらクンの更新情報]

2025-02-01「疑義解釈資料の送付について(その19)」を追加しました

2025-01-30

「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.12)」を追加しました

2025-01-18

「疑義解釈資料の送付について(その18)」を追加しました

[新着記事]

2025-02-05国が推奨しているジョブ型人事について考える

2025-02-03

在宅医療とくすり

2025-02-01

スタッフが通勤中の事故でケガをした場合の対処法と自転車通勤のリスク対策

2025-01-29

増加するM&A詐欺、その対策とは?

2025-01-27

医療機関の源泉所得税について考える

2025-01-25

カスタマーハラスメント

2025-01-23

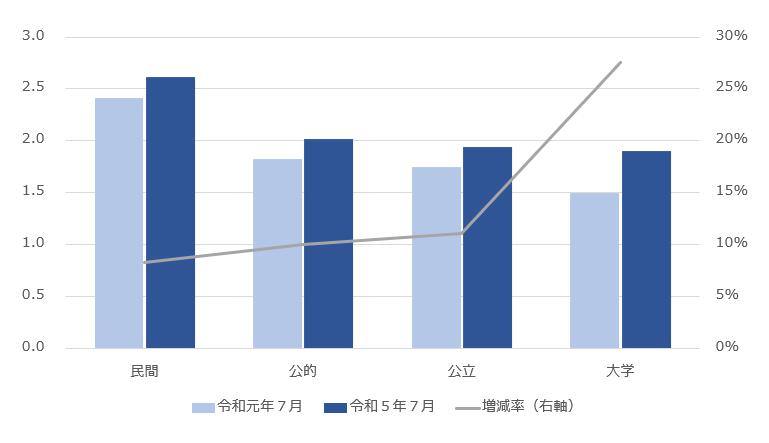

管理栄養士の需要は増えているのか? データから見る現状

2025-01-21

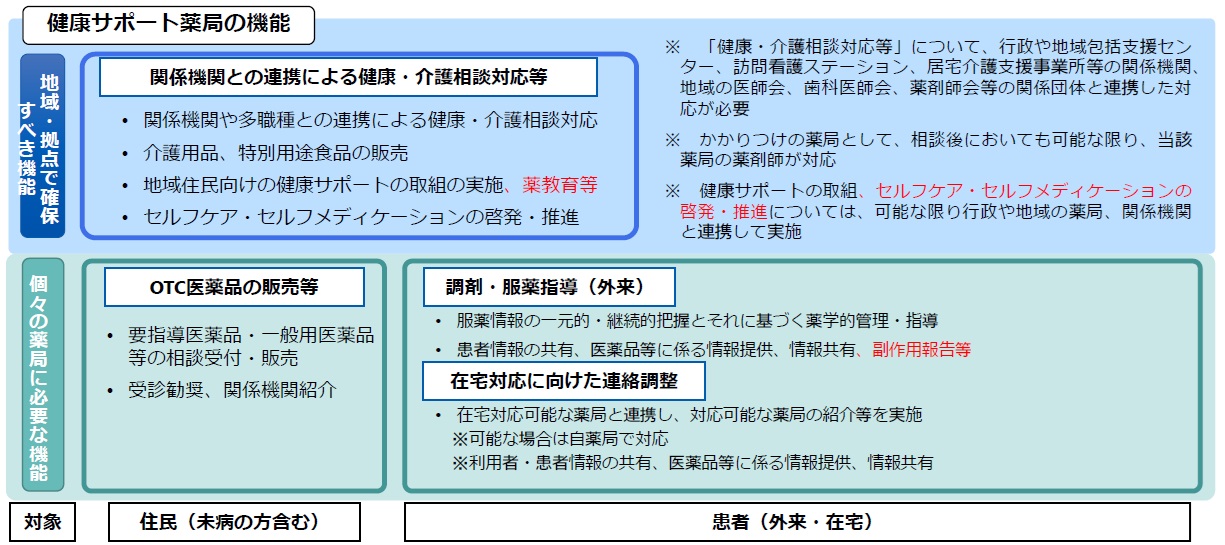

認定薬局を考える

2025-01-20

チーム医療の重要性

2025-01-17

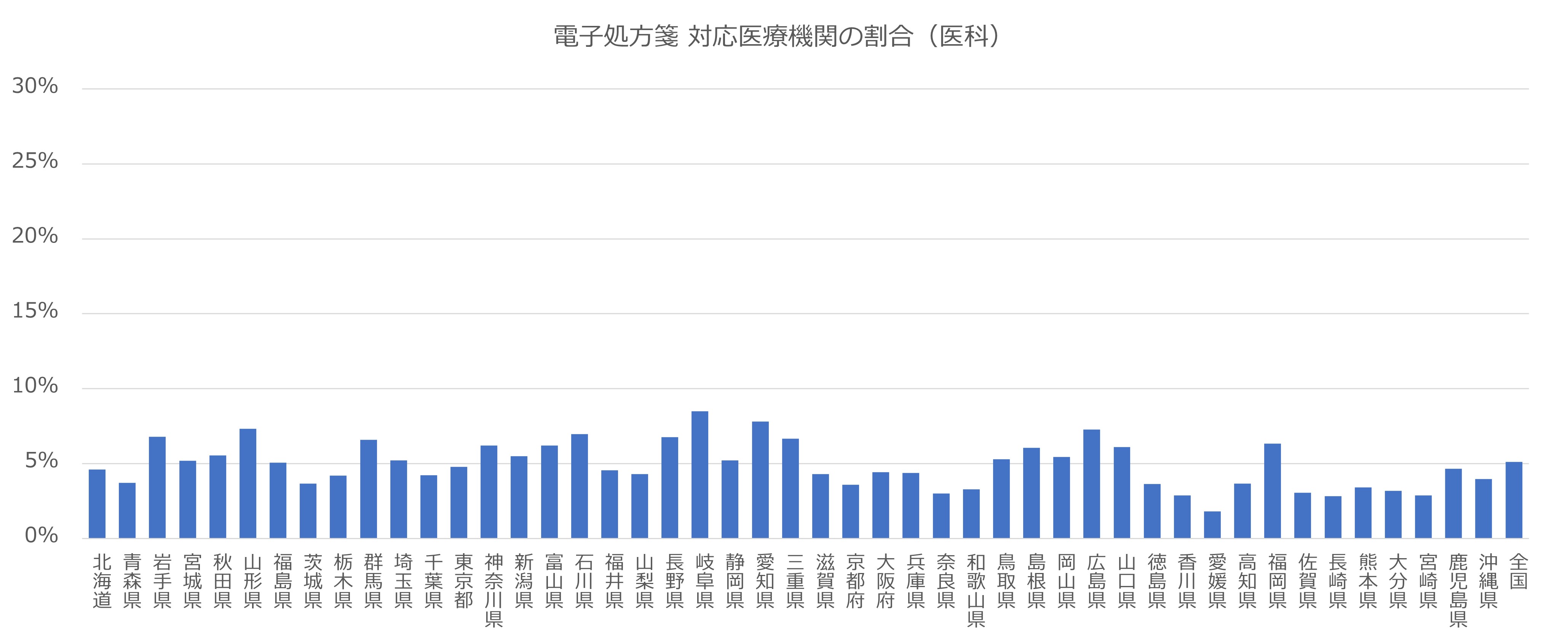

医療機関の電子処方箋の対応割合について