新着記事

在宅医療とくすり

【新連載】在宅医療の羅針盤

在宅療養支援診療所薬剤師連絡会 代表理事 在支診薬剤師 大須賀 悠子

本エッセイでは、在宅療養支援診療所(以下、在支診)に勤める薬剤師が、日々地域医療・在宅医療の現場で感じる面白さや問題点、地域連携改善のヒントなどを考察していきます。

在宅医療を取り巻く環境

まず現状の理解からはじめましょう。日本の高齢化率は現在29%を超え、訪問診療を受けている方の数も100万人を突破しました。在宅医療と一言で言ってもそれを支える職種は多岐にわたり、もちろん薬剤師もその中の重要な一員です。入院ではなく、その方の住んでいる場所でできる治療は 「薬物治療」 がメインになります。その方に合った薬が適切に処方され、調剤され、服薬できる形で手元に届き、使用後の効果・副作用の確認まで、薬にかかわることに責任をもち行動できるのは薬剤師以外にいません。

在支診は訪問診療を行う診療所の施設基準のひとつで、24時間365日適切に医療を提供できる体制を有し、かかりつけ医として一元的に療養管理の責任を担う役割があります。薬局と同じように、それぞれの在支診がそろえている人員や実績によって(1)から(3)までの区分があり、区分によって算定点数が異なります。(1)の 「機能強化型在宅療養支援診療所(単独型)」 と、(2)の 「機能強化型在宅療養支援診療所(連携型)」 は、複数医師で在宅医療提供体制を組んでおり、地域連携から看取りまで幅広く対応することが可能な施設とみることができます。ご自身の薬局の近くで精力的に在宅医療に取り組む診療所を探したい場合は、この施設基準から検索してみることをおすすめします。全国に15,000か所強の在支診が存在し、その中で3,500か所強が機能強化型をとっています。在宅医療の需要の増加に伴い在支診の数も増えてはきましたが、近年は概ね横ばいとなっています。ますます増える需要に追いつくために、医師以外の職種でまかなえる現場での作業をタスクシフト・タスクシェアしていこうという動きも高まり、看護師、薬剤師などの医療職に注目が集まっています。

それでは、訪問看護や訪問薬剤管理についてはどうでしょうか。

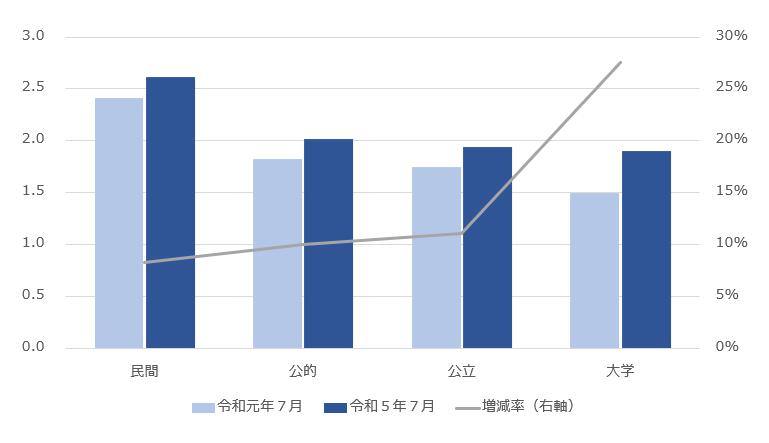

訪問看護の利用者数はここ10年以上にわたり増え続けています。訪問看護事業所数は2023年4月時点で15,697か所あり、訪問看護師の数自体も増加傾向です。地域医療を医療・生活の両面から支えられる存在が、地域医療の場に増えていることはとても心強いと感じます。実際に、訪問看護が入っていると、看取りまで自宅で過ごせた方の割合が上がるというデータも出ており、納得するところです。

訪問薬剤管理を行う薬局の数も年々増えています。筆者が在支診での勤務を始めた2013年頃は東京でも在宅医療に取り組む薬局の数は多くなく、訪問薬剤管理が必要な処方が出ると、地域で対応できる薬剤師を探すのに苦労しました。医療用麻薬の処方や機器の手配などがあると特に難しく感じたものです。そこから10年以上たち、訪問薬剤師の数も質も大きく変わったという実感があります。どのように地域の薬剤師の皆様と連携し、質を高める仕組みを作ってきたかについては、このエッセイでのちのちお話しさせていただこうと思っています。在宅医療に向き合う薬剤師は特にジェネラリストとして、悪性腫瘍にも、慢性疾患にも、感染症にもある一定以上の対応力が求められるでしょう。同じ地域に存在するほかの薬局の対応力なども鑑みて、自局にどういう対応が求められているのか、どう発信していけばいいのかを考えていくことも必要です。

在支診は訪問診療を行う診療所の施設基準のひとつで、24時間365日適切に医療を提供できる体制を有し、かかりつけ医として一元的に療養管理の責任を担う役割があります。薬局と同じように、それぞれの在支診がそろえている人員や実績によって(1)から(3)までの区分があり、区分によって算定点数が異なります。(1)の 「機能強化型在宅療養支援診療所(単独型)」 と、(2)の 「機能強化型在宅療養支援診療所(連携型)」 は、複数医師で在宅医療提供体制を組んでおり、地域連携から看取りまで幅広く対応することが可能な施設とみることができます。ご自身の薬局の近くで精力的に在宅医療に取り組む診療所を探したい場合は、この施設基準から検索してみることをおすすめします。全国に15,000か所強の在支診が存在し、その中で3,500か所強が機能強化型をとっています。在宅医療の需要の増加に伴い在支診の数も増えてはきましたが、近年は概ね横ばいとなっています。ますます増える需要に追いつくために、医師以外の職種でまかなえる現場での作業をタスクシフト・タスクシェアしていこうという動きも高まり、看護師、薬剤師などの医療職に注目が集まっています。

それでは、訪問看護や訪問薬剤管理についてはどうでしょうか。

訪問看護の利用者数はここ10年以上にわたり増え続けています。訪問看護事業所数は2023年4月時点で15,697か所あり、訪問看護師の数自体も増加傾向です。地域医療を医療・生活の両面から支えられる存在が、地域医療の場に増えていることはとても心強いと感じます。実際に、訪問看護が入っていると、看取りまで自宅で過ごせた方の割合が上がるというデータも出ており、納得するところです。

訪問薬剤管理を行う薬局の数も年々増えています。筆者が在支診での勤務を始めた2013年頃は東京でも在宅医療に取り組む薬局の数は多くなく、訪問薬剤管理が必要な処方が出ると、地域で対応できる薬剤師を探すのに苦労しました。医療用麻薬の処方や機器の手配などがあると特に難しく感じたものです。そこから10年以上たち、訪問薬剤師の数も質も大きく変わったという実感があります。どのように地域の薬剤師の皆様と連携し、質を高める仕組みを作ってきたかについては、このエッセイでのちのちお話しさせていただこうと思っています。在宅医療に向き合う薬剤師は特にジェネラリストとして、悪性腫瘍にも、慢性疾患にも、感染症にもある一定以上の対応力が求められるでしょう。同じ地域に存在するほかの薬局の対応力なども鑑みて、自局にどういう対応が求められているのか、どう発信していけばいいのかを考えていくことも必要です。

高齢者の多疾患併存と薬物治療

訪問診療を受ける患者の約9割は75歳以上の高齢者です。複数の疾患を抱えながら生活しているMultimorbidity(多疾患併存)の状態にある方も多く、薬剤師のより深い介入が望まれています。これらの高齢者に対して適切な治療を行うためには、疾患ごとに専門医を訪れるという従来のアプローチで限界があることは、医療現場で奮闘されている皆様が肌で感じているところでしょう。専門医ごとに新しい薬の処方が出されることで、結果的に一人の患者が複数の薬を服用することになります。適切な薬物療法であれば治療効果が高まる一方で、不適切な併用や重複処方により副作用が増えるリスクもあります。このポリファーマシーの状態は、服薬管理が複雑になり、患者やその家族の負担が増すことも問題です。

在宅医療の最大の利点の一つは、診療と薬物療法の一元化が図られる点です。複数の医療機関に通う必要がなく、在宅で治療を受けながら一人の主治医が全体を管理することで、薬剤の適正使用が促進されます。加えて、訪問薬剤師が患者宅を訪問し、薬の飲み忘れや過剰投与などの問題に対処できるため、ポリファーマシーに伴うリスクを軽減できるのです。薬剤師は、薬物療法の適正化を図り、患者の生活の質(QOL)を向上させる役割を果たします。

次回のエッセイでは、訪問薬剤師の具体的な役割と、他の医療従事者との連携について詳しく見ていきます。在宅療養を支える多職種連携がどのように機能しているのか、その中で薬剤師がどのように貢献できるかを考察していきます。

【2024.12月号 Vol.343 保険薬局情報ダイジェスト】

在宅医療の最大の利点の一つは、診療と薬物療法の一元化が図られる点です。複数の医療機関に通う必要がなく、在宅で治療を受けながら一人の主治医が全体を管理することで、薬剤の適正使用が促進されます。加えて、訪問薬剤師が患者宅を訪問し、薬の飲み忘れや過剰投与などの問題に対処できるため、ポリファーマシーに伴うリスクを軽減できるのです。薬剤師は、薬物療法の適正化を図り、患者の生活の質(QOL)を向上させる役割を果たします。

次回のエッセイでは、訪問薬剤師の具体的な役割と、他の医療従事者との連携について詳しく見ていきます。在宅療養を支える多職種連携がどのように機能しているのか、その中で薬剤師がどのように貢献できるかを考察していきます。

【2024.12月号 Vol.343 保険薬局情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2025-01-17

2025-01-19

2025-01-21

2025-01-23

[事務れんらクンの更新情報]

2025-02-01「疑義解釈資料の送付について(その19)」を追加しました

2025-01-30

「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.12)」を追加しました

2025-01-18

「疑義解釈資料の送付について(その18)」を追加しました

[新着記事]

2025-02-05国が推奨しているジョブ型人事について考える

2025-02-03

在宅医療とくすり

2025-02-01

スタッフが通勤中の事故でケガをした場合の対処法と自転車通勤のリスク対策

2025-01-29

増加するM&A詐欺、その対策とは?

2025-01-27

医療機関の源泉所得税について考える

2025-01-25

カスタマーハラスメント

2025-01-23

管理栄養士の需要は増えているのか? データから見る現状

2025-01-21

認定薬局を考える

2025-01-20

チーム医療の重要性

2025-01-17

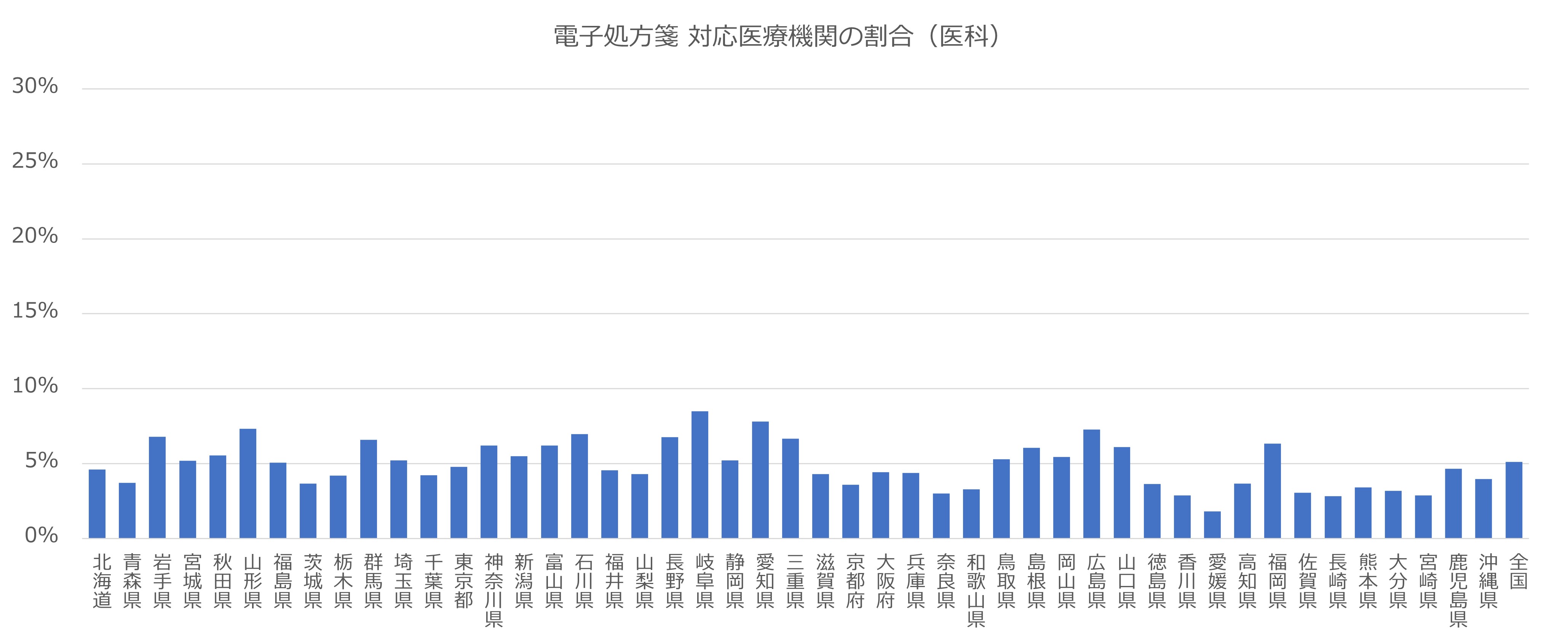

医療機関の電子処方箋の対応割合について