保険薬局

在宅医療の拡大と医療用麻薬流通の合理化について

ファーマ・トピックス・マンスリー

たんぽぽ薬局株式会社 薬剤師 緒方孝行

2025年3月31日に薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会のこれまでの議論のまとめが公表された。現状の在宅医療提供体制の課題として、患者の症状変化に対する迅速な薬物治療を受けられない場合があるということが挙げられている。そういった課題に対して、在宅医療の実施状況や医師、看護師、薬剤師などの連携状況は地域により異なることや、地域における日常的な多職種連携の重要性などを考慮したうえで、在宅患者が適時に必要な薬剤を処方・投薬されるような体制整備の検討を行うべきだとされていた。第8次医療計画の中にも明記されたように、在宅医療提供体制の整備は今後の医療ニーズを加味しても喫緊の課題となっている。

今回の検討会では、夜間・休日や臨時処方時の対応も含めた在宅医療における薬剤提供のあり方が議論されている。

まず初めに薬剤提供が円滑にされていない事例の収集がなされ、解熱鎮痛剤、輸液、医療用麻薬等においては、訪問件数全体と比較すると少数ではあるものの、薬剤提供が円滑に提供できなかった事例が報告された。ただ、これらの事例においては、薬局と訪問看護ステーションの連携が不十分であった事例や昨今の医薬品供給の不安定による影響を受けた事例も含まれていた。

連携が不足している理由としては、主治医から薬剤師に在宅患者への訪問指示が出ておらず、通常の外来処方として処方箋が持ち込まれる事例がある。この場合、処方を受け付けた薬剤師は情報連携する在宅医療チームの一員に含まれていないため、必要な情報が必要なタイミングで共有されることはない。薬剤師の訪問が必要な患者の場合、こういった事例を1例でも少なくするために関与する薬剤師を在宅医療チームの一員として情報連携することが必要になるだろう。その上で、薬剤提供に関する課題を共有し、効率的かつ迅速に患者へ薬剤提供を可能とするよう、事前に在宅医療チーム内で対処法を取り決める体制を整備し、処方箋の流れや薬剤提供の流れなどを共通認識としておくことも必要な対策となる。

以上のことから、薬局と医療機関、訪問看護ステーションの連携体制を構築し、患者の症状変化時に迅速に対応できるように連携を図ることが最も効果的であると考えられた。その中で薬局は、緊急時対応が困難である場合には事前に医療機関や近隣薬局、同一グループ薬局、訪問看護ステーションと連携し、薬剤供給拠点として、地域での在宅医療が円滑に提供できるような体制整備を行う必要がある。

続いて、地域の状況に応じた在宅医療における薬剤提供体制に係る課題については、やはり地域ごとに抱えている課題が大きく異なり、また医療ニーズや医療的リソースも異なることから、それぞれの地域において行政を含めた関係者で協議し、地域の実情を踏まえた対応を考えていくことが必要となる。そこで重要となるのが、各地域だけでは解決できない課題に対して、きちんと都道府県等レベルでの協議も行い、それを地域レベルの協議と連動させ、介護も含めた在宅医療に係る薬剤提供体制を検討することである。薬剤師はそういった場に参加し、薬剤供給拠点としての目線で地域の実情に合わせて提言し、よりよい薬剤提供体制の構築に貢献していくこ

とが望ましいだろう。

今回の検討会において、前述した迅速な対応ができていない事例(解熱鎮痛剤、輸液、医療用麻薬等)のうち、解熱鎮痛剤は事前処方で対応可能、医療用麻薬は厳格に管理が必要な薬剤であるため、輸液のみが事前に訪問看護ステーションに備蓄され、医師・薬剤師に使用の旨を確認した後、患者に投薬または使用を伴う医薬品として検討されている。ただ検討会内でも、こういった対応はあくまで臨時的な対応であり、可能な限りこうした事例が起きないように事前に連携を強化すること、また発生した場合は速やかに改善策を検討することとされた。

変化する医療ニーズに対して、薬剤師はさまざまな対応を求められる。それは地域ごと、患者ごとにさまざまであるが、医薬品供給拠点としての薬局という責任は大きい。裏を返せば、そこをおろそかにしていては、薬剤師不要論が加速し、薬剤師という専門職が薬剤供給に関与しない医療が提供される地域も出てきてしまう。そうならないために、我々薬剤師は各々が任せられた職責を全うし、多職種と連携し、地域住民への医療提供体制維持に貢献することが求められている。

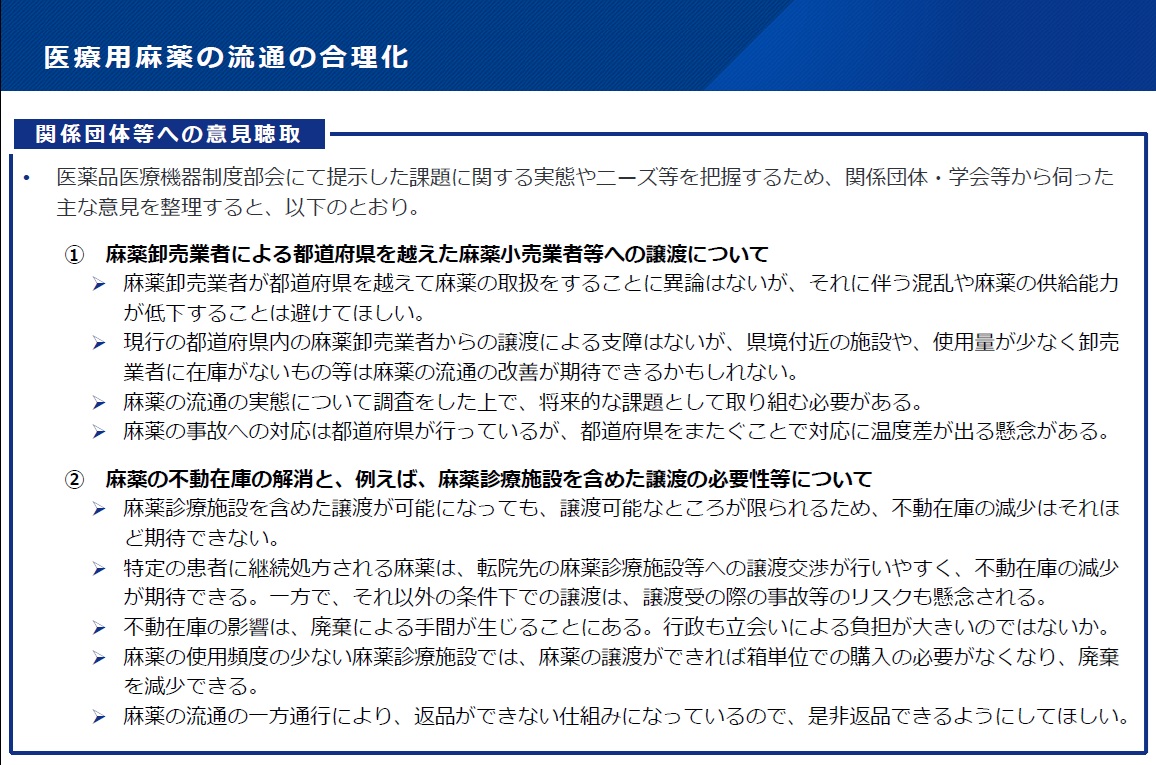

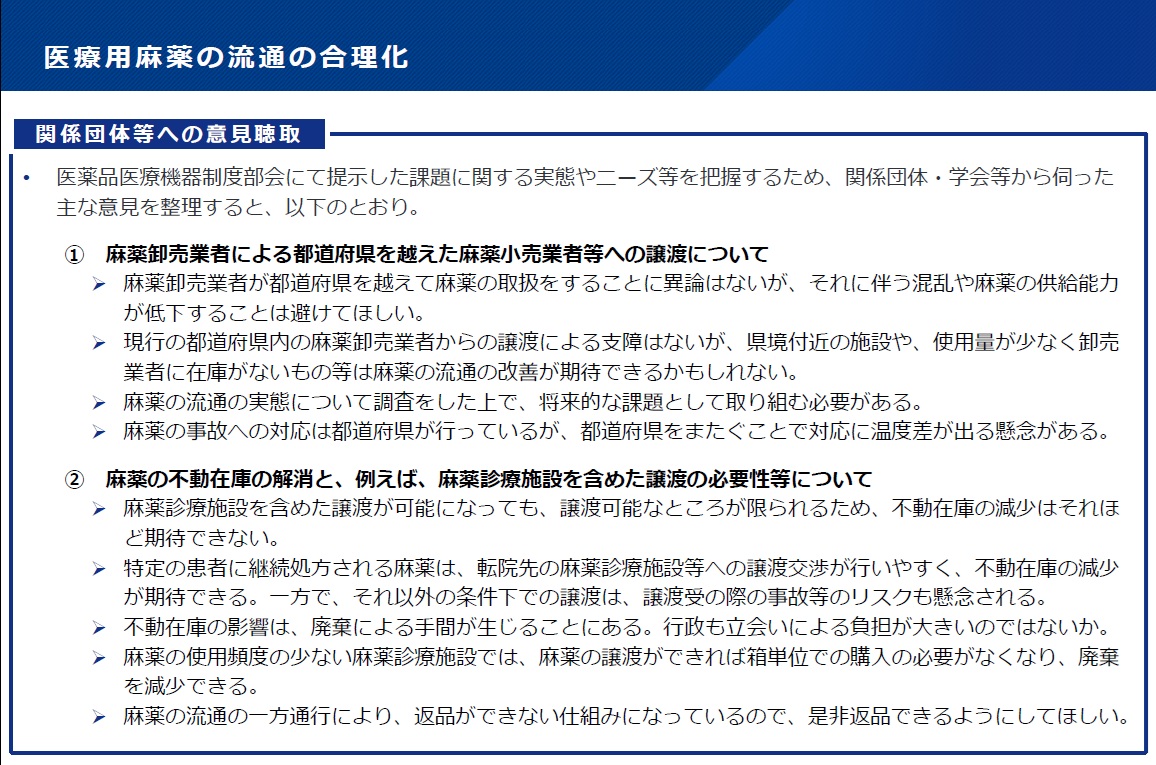

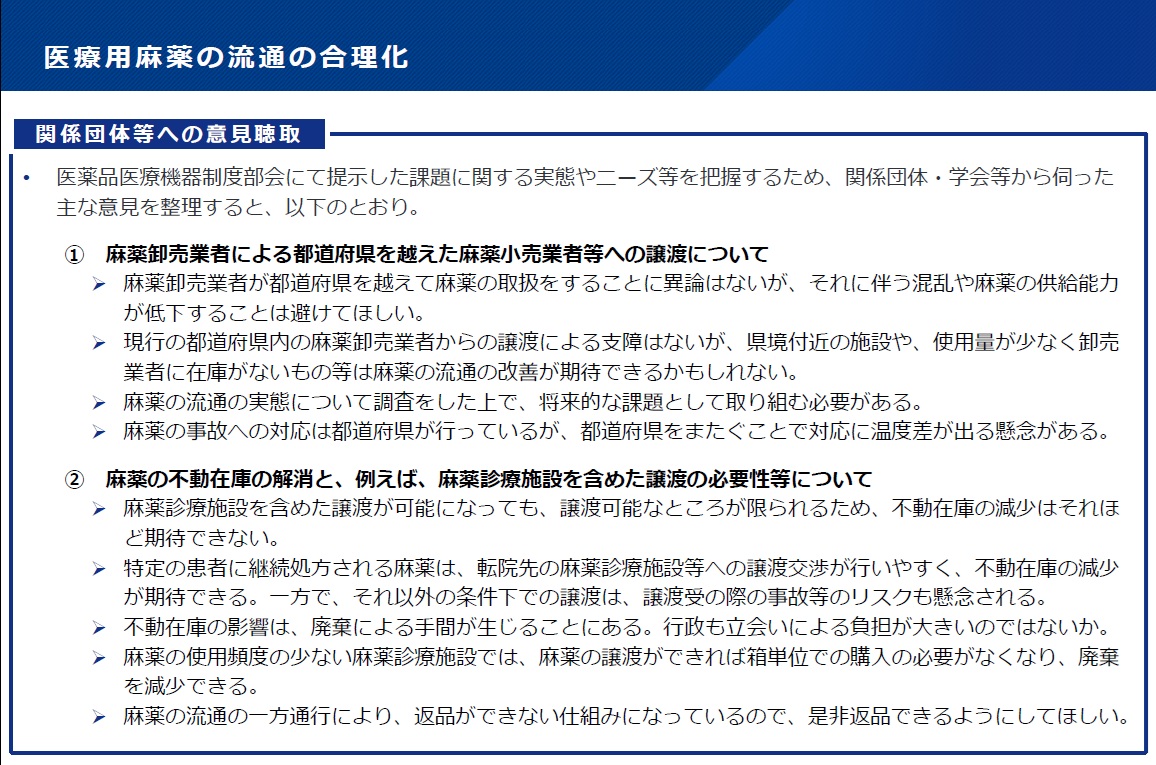

資料:厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会 令和6年11月28日

【2025.3月号 Vol.346 保険薬局情報ダイジェスト】

今回の検討会では、夜間・休日や臨時処方時の対応も含めた在宅医療における薬剤提供のあり方が議論されている。

まず初めに薬剤提供が円滑にされていない事例の収集がなされ、解熱鎮痛剤、輸液、医療用麻薬等においては、訪問件数全体と比較すると少数ではあるものの、薬剤提供が円滑に提供できなかった事例が報告された。ただ、これらの事例においては、薬局と訪問看護ステーションの連携が不十分であった事例や昨今の医薬品供給の不安定による影響を受けた事例も含まれていた。

連携が不足している理由としては、主治医から薬剤師に在宅患者への訪問指示が出ておらず、通常の外来処方として処方箋が持ち込まれる事例がある。この場合、処方を受け付けた薬剤師は情報連携する在宅医療チームの一員に含まれていないため、必要な情報が必要なタイミングで共有されることはない。薬剤師の訪問が必要な患者の場合、こういった事例を1例でも少なくするために関与する薬剤師を在宅医療チームの一員として情報連携することが必要になるだろう。その上で、薬剤提供に関する課題を共有し、効率的かつ迅速に患者へ薬剤提供を可能とするよう、事前に在宅医療チーム内で対処法を取り決める体制を整備し、処方箋の流れや薬剤提供の流れなどを共通認識としておくことも必要な対策となる。

以上のことから、薬局と医療機関、訪問看護ステーションの連携体制を構築し、患者の症状変化時に迅速に対応できるように連携を図ることが最も効果的であると考えられた。その中で薬局は、緊急時対応が困難である場合には事前に医療機関や近隣薬局、同一グループ薬局、訪問看護ステーションと連携し、薬剤供給拠点として、地域での在宅医療が円滑に提供できるような体制整備を行う必要がある。

続いて、地域の状況に応じた在宅医療における薬剤提供体制に係る課題については、やはり地域ごとに抱えている課題が大きく異なり、また医療ニーズや医療的リソースも異なることから、それぞれの地域において行政を含めた関係者で協議し、地域の実情を踏まえた対応を考えていくことが必要となる。そこで重要となるのが、各地域だけでは解決できない課題に対して、きちんと都道府県等レベルでの協議も行い、それを地域レベルの協議と連動させ、介護も含めた在宅医療に係る薬剤提供体制を検討することである。薬剤師はそういった場に参加し、薬剤供給拠点としての目線で地域の実情に合わせて提言し、よりよい薬剤提供体制の構築に貢献していくこ

とが望ましいだろう。

今回の検討会において、前述した迅速な対応ができていない事例(解熱鎮痛剤、輸液、医療用麻薬等)のうち、解熱鎮痛剤は事前処方で対応可能、医療用麻薬は厳格に管理が必要な薬剤であるため、輸液のみが事前に訪問看護ステーションに備蓄され、医師・薬剤師に使用の旨を確認した後、患者に投薬または使用を伴う医薬品として検討されている。ただ検討会内でも、こういった対応はあくまで臨時的な対応であり、可能な限りこうした事例が起きないように事前に連携を強化すること、また発生した場合は速やかに改善策を検討することとされた。

変化する医療ニーズに対して、薬剤師はさまざまな対応を求められる。それは地域ごと、患者ごとにさまざまであるが、医薬品供給拠点としての薬局という責任は大きい。裏を返せば、そこをおろそかにしていては、薬剤師不要論が加速し、薬剤師という専門職が薬剤供給に関与しない医療が提供される地域も出てきてしまう。そうならないために、我々薬剤師は各々が任せられた職責を全うし、多職種と連携し、地域住民への医療提供体制維持に貢献することが求められている。

資料:厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会 令和6年11月28日

【2025.3月号 Vol.346 保険薬局情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-01

2023-11-01

2023-11-01

2023-11-01

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-25組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金

2026-02-06

薬局報酬、かかりつけ薬剤師制度の検討

2026-02-05

話しがズレていく…