介護施設

訪問リハビリをどう増やすか

意外と知らない介護経営のポイント

株式会社メディックプランニング 代表取締役 三好 貴之

病院や老健からの訪問リハビリがなかなか増加しないという話をよく耳にします。先日もA病院の事務長より 「うちは、毎月20名ほど退院患者がいますが、訪問リハビリにつながった人は一人もいませんでした。需要がないのですかね」 とお聞きしました。

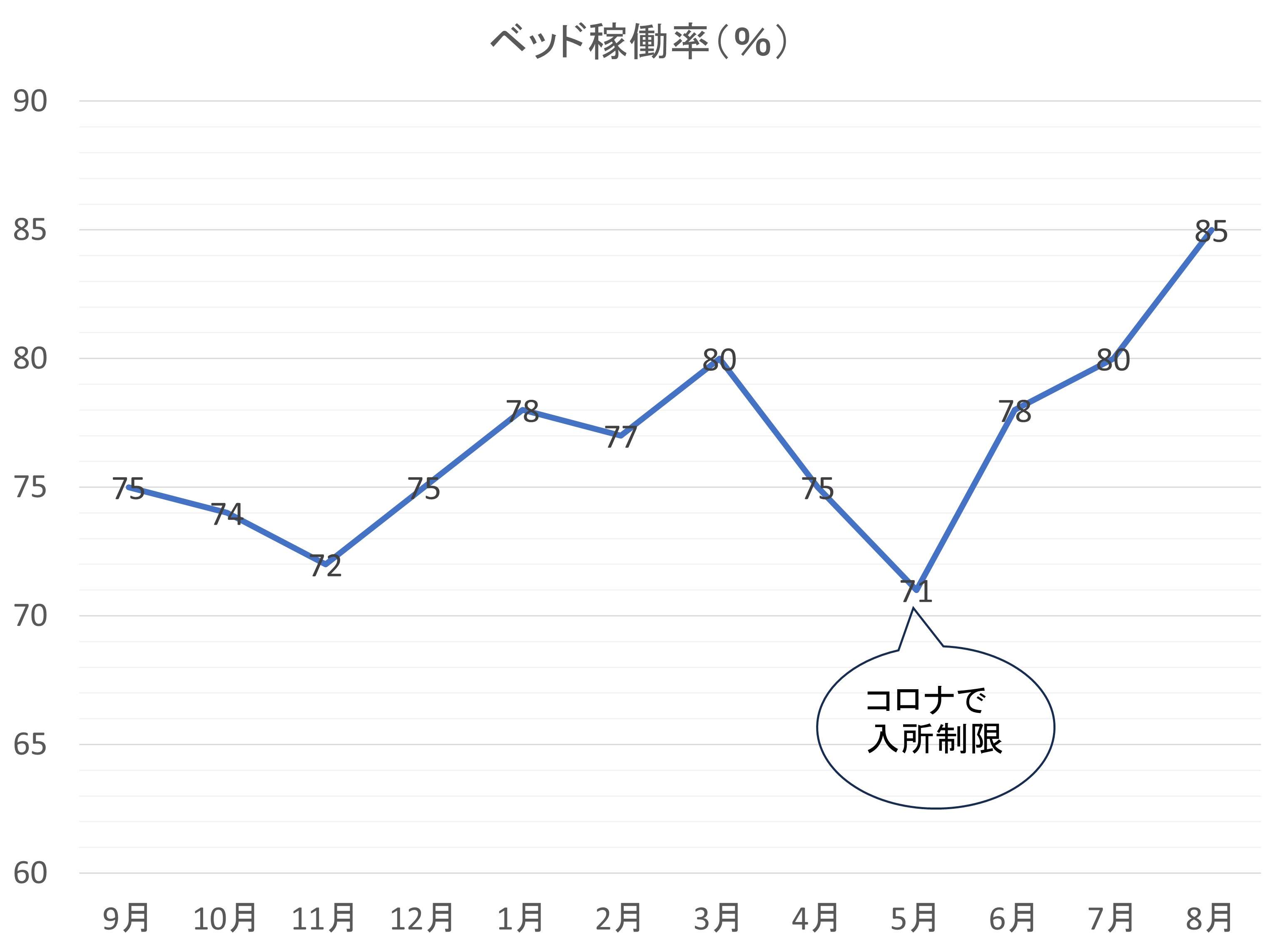

A病院は、一般病床40床と地域包括ケア病床40床の2病棟で編成されており、リハビリ専門職が13名配置されています。昨年から訪問リハビリをみなし指定で開始し、当初は、1か月で10名ほどの利用者がいたようですが、そこから増加することなく、むしろ、入院が増加する8月や2月は利用者が減少し、月によっては、利用者がほとんどいない月もあったようです。

A病院は、一般病床40床と地域包括ケア病床40床の2病棟で編成されており、リハビリ専門職が13名配置されています。昨年から訪問リハビリをみなし指定で開始し、当初は、1か月で10名ほどの利用者がいたようですが、そこから増加することなく、むしろ、入院が増加する8月や2月は利用者が減少し、月によっては、利用者がほとんどいない月もあったようです。

▼利用が伸びないケースのほとんどが 「患者に希望を聞く」

筆者は、A病院のようなケースをたくさん経験してきましたが、退院患者が訪問リハビリにつながらない病院のほとんどが 「患者に希望を聞いて」 います。確かに、介護保険の場合は、患者が在宅復帰後に訪問リハビリを利用するかどうかを家族やケアマネジャーと相談の上、決定します。しかし、患者や家族、ケアマネジャーはリハビリに対して豊富な知識や経験があるわけではありません。よって、 「訪問リハビリを希望しますか」 と聞かれても正しく判断できないのです。そうすると、本当は、退院後も引き続き訪問リハビリが必要であるにも関わらず、利用につながらないことになります。

▼心身機能だけでADLは決まらない

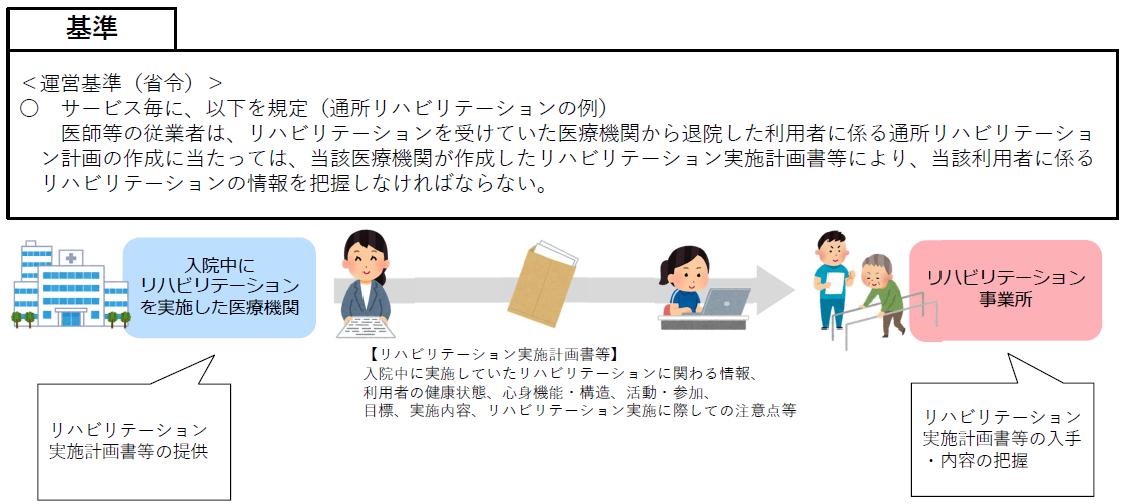

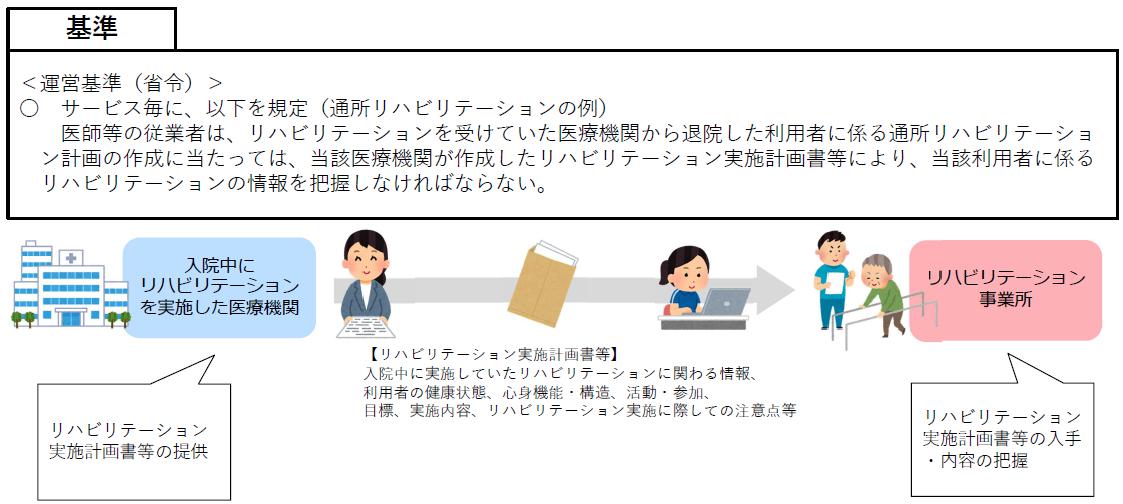

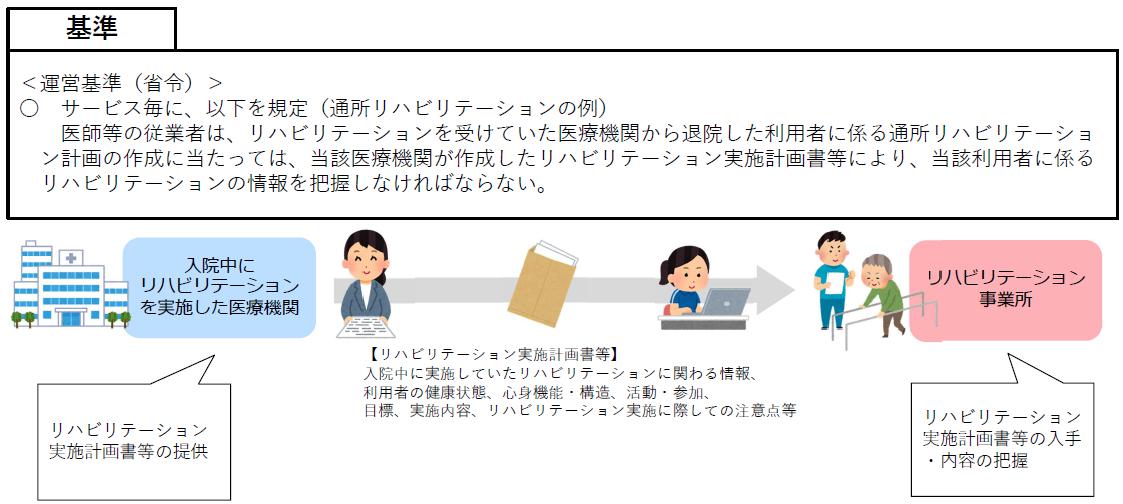

ここ数回の介護報酬改定をみても、退院、退所後の訪問リハビリは推進されています。退院後の訪問リハビリでは、入院中のリハビリ実施計画書の取り寄せが必須となり、医療保険でのリハビリから引き続き介護保険でのリハビリの移行がさらに推進されました。

つまり、入院のリハビリの目的は 「在宅復帰」 にとどまらず、 「在宅後の生活も見据えて」 とい うことが明確に示されました。今まで入院中のリハビリの中心は、脳血管リハや運動器リハでしたが、これからは、廃用症候群、誤嚥性肺炎、心不全のような高齢者特有の疾患が増加してきます。そうなると、入院中のリハビリでは終わ らず、退院後も在宅でのリハビリのフォローが必要です。

さらに、在宅のADLは、患者の心身機能だけで決まることはなく、どこに住んでいるか、どのような家屋状況かも重要です。実際に、入院中のADLが自立と判定された患者でも、入院中のバリアフリーな環境ではなく、段差だらけの家屋でADLが低下すること、家の前にものすごく急な坂があり、ADLは自立していても 「家の外に出られない」 環境で、結果、ADLが低下していくことがあります。さらに、自宅で転倒し、大腿骨頚部骨折により、急性期病棟で手術、回復期リハビリ病棟で歩行訓練を実施し 「歩行自立」 となっても、退院後、歩行への不安を持った患者が 「自宅で動かない」 こともあります。よって、入院中の心身機能だけでは、在宅復帰後のADLは決まらず、退院後もフォローが必要な患者は数多くいます。

つまり、入院のリハビリの目的は 「在宅復帰」 にとどまらず、 「在宅後の生活も見据えて」 とい うことが明確に示されました。今まで入院中のリハビリの中心は、脳血管リハや運動器リハでしたが、これからは、廃用症候群、誤嚥性肺炎、心不全のような高齢者特有の疾患が増加してきます。そうなると、入院中のリハビリでは終わ らず、退院後も在宅でのリハビリのフォローが必要です。

さらに、在宅のADLは、患者の心身機能だけで決まることはなく、どこに住んでいるか、どのような家屋状況かも重要です。実際に、入院中のADLが自立と判定された患者でも、入院中のバリアフリーな環境ではなく、段差だらけの家屋でADLが低下すること、家の前にものすごく急な坂があり、ADLは自立していても 「家の外に出られない」 環境で、結果、ADLが低下していくことがあります。さらに、自宅で転倒し、大腿骨頚部骨折により、急性期病棟で手術、回復期リハビリ病棟で歩行訓練を実施し 「歩行自立」 となっても、退院後、歩行への不安を持った患者が 「自宅で動かない」 こともあります。よって、入院中の心身機能だけでは、在宅復帰後のADLは決まらず、退院後もフォローが必要な患者は数多くいます。

▼入院直後から訪問リハビリの告知を

では、どのようにすれば、退院後に訪問リハビリへスムーズに移行できるのでしょうか。それは、 「退院時に希望を聞く」 のではなく、 「入院時に伝えておく」 ことです。たとえば、脳卒中、心不全、骨折、誤嚥性肺炎などは、退院しても再発する可能性が高い疾患です。このような疾患は、在宅生活自体を見直す必要性もあり、再 発防止のための訪問リハビリが重要になります。

また、前述のように、家屋環境や患者本人、家族の 「不安」 によってADLが低下することもあるため、実際に在宅に戻った後に、不安がなくなるようなコーディネートも必要でしょう。

よって、入院早期から、在宅生活を見直し、再発防止が重要であるということを患者本人、家族、ケアマネジャーに伝えておくことがスムーズな移行につながります

【2025年8月15日号 Vol.8 メディカル・マネジメント】

また、前述のように、家屋環境や患者本人、家族の 「不安」 によってADLが低下することもあるため、実際に在宅に戻った後に、不安がなくなるようなコーディネートも必要でしょう。

よって、入院早期から、在宅生活を見直し、再発防止が重要であるということを患者本人、家族、ケアマネジャーに伝えておくことがスムーズな移行につながります

【2025年8月15日号 Vol.8 メディカル・マネジメント】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-03現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-02-02

最低賃金の上昇と医療機関のパートタイム・有期雇用職員の賃金制度

2026-01-30

「勝手な残業」に悩む院長へ ―黙示の指示を生まない残業ルールのつくり方―

2026-01-30

年末年始における 「休日加算」 について運用の留意点

2026-01-29

介護施設の生産性向上は実現可能か

2026-01-28

最低賃金アップで経営悪化は不可抗力

2026-01-27

現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-01-26

【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-26

ちゃんと覚えないと大変なことになるのに!

2026-01-23

学びを現場に定着させる6つの仕掛け

2026-01-23

医療機関における従業員エンゲージメント向上

2026-01-22

外注契約の落とし穴 ―契約を結ぶ前に考えておきたいこと―