病院・診療所

医師・薬剤師偏在の構造変化にどう対応するか? -数から質・配置への転換-

データから読み解く!

株式会社メデュアクト 代表取締役 流石 学

次期改定に向けて中医協では、医師の地域偏在や薬剤師の従事先偏在が論点の1つとなっている。人口減少と少子化が加速するなか、地域間や分野間での医療従事者の偏在は、単に人手不足の問題にとどまらず、診療体制の縮小や地域医療の空洞化を招きかねない。医師の診療科偏在や薬剤師の従事先偏在はその典型であり、次期診療報酬改定の議論でも重要な論点となっている。

7月末の中医協の入院・外来医療等の調査・評価分科会では、診療科偏在に関する課題として 「消化器外科医の減少などの診療科の医師偏在について、働き方や教育体制、処遇などの様々な要因が指摘されていることも踏まえ、現状やこれまでの取組をどう評価するか。」 「高度な手術や医師の集約化によって、働き方改革の促進や一部の手術での手術成績の向上が見られるという報告があることや、各施設における手術件数や医師数の分布をどのように評価するか。」 といった点が示された。

また同分科会では薬剤師に関しても 「病院に勤務する薬剤師数は5.66万人であり、病院における薬剤師偏在指標が1.0を超える都道府県はなく、病院薬剤師は全国的に不足している。」 「全国的に、薬局薬剤師の偏在指標よりも、病院薬剤師の偏在指標は低い。薬剤師の従事先の年次推移からも、薬局への従事に比して、病院への従事は少ない。」 としている。

医師は診療科選択、薬剤師は従事先選択であり、資格取得後のキャリア選択が供給構造に直結するという共通点がある。一方で、医療の担い手不足の深刻化が見込まれており、必要な人員を確保して医療提供体制をいかに維持するかは喫緊の経営課題になる。

7月末の中医協の入院・外来医療等の調査・評価分科会では、診療科偏在に関する課題として 「消化器外科医の減少などの診療科の医師偏在について、働き方や教育体制、処遇などの様々な要因が指摘されていることも踏まえ、現状やこれまでの取組をどう評価するか。」 「高度な手術や医師の集約化によって、働き方改革の促進や一部の手術での手術成績の向上が見られるという報告があることや、各施設における手術件数や医師数の分布をどのように評価するか。」 といった点が示された。

また同分科会では薬剤師に関しても 「病院に勤務する薬剤師数は5.66万人であり、病院における薬剤師偏在指標が1.0を超える都道府県はなく、病院薬剤師は全国的に不足している。」 「全国的に、薬局薬剤師の偏在指標よりも、病院薬剤師の偏在指標は低い。薬剤師の従事先の年次推移からも、薬局への従事に比して、病院への従事は少ない。」 としている。

医師は診療科選択、薬剤師は従事先選択であり、資格取得後のキャリア選択が供給構造に直結するという共通点がある。一方で、医療の担い手不足の深刻化が見込まれており、必要な人員を確保して医療提供体制をいかに維持するかは喫緊の経営課題になる。

■ 「数百人に1人」 から 「百人に1人」 の資格に

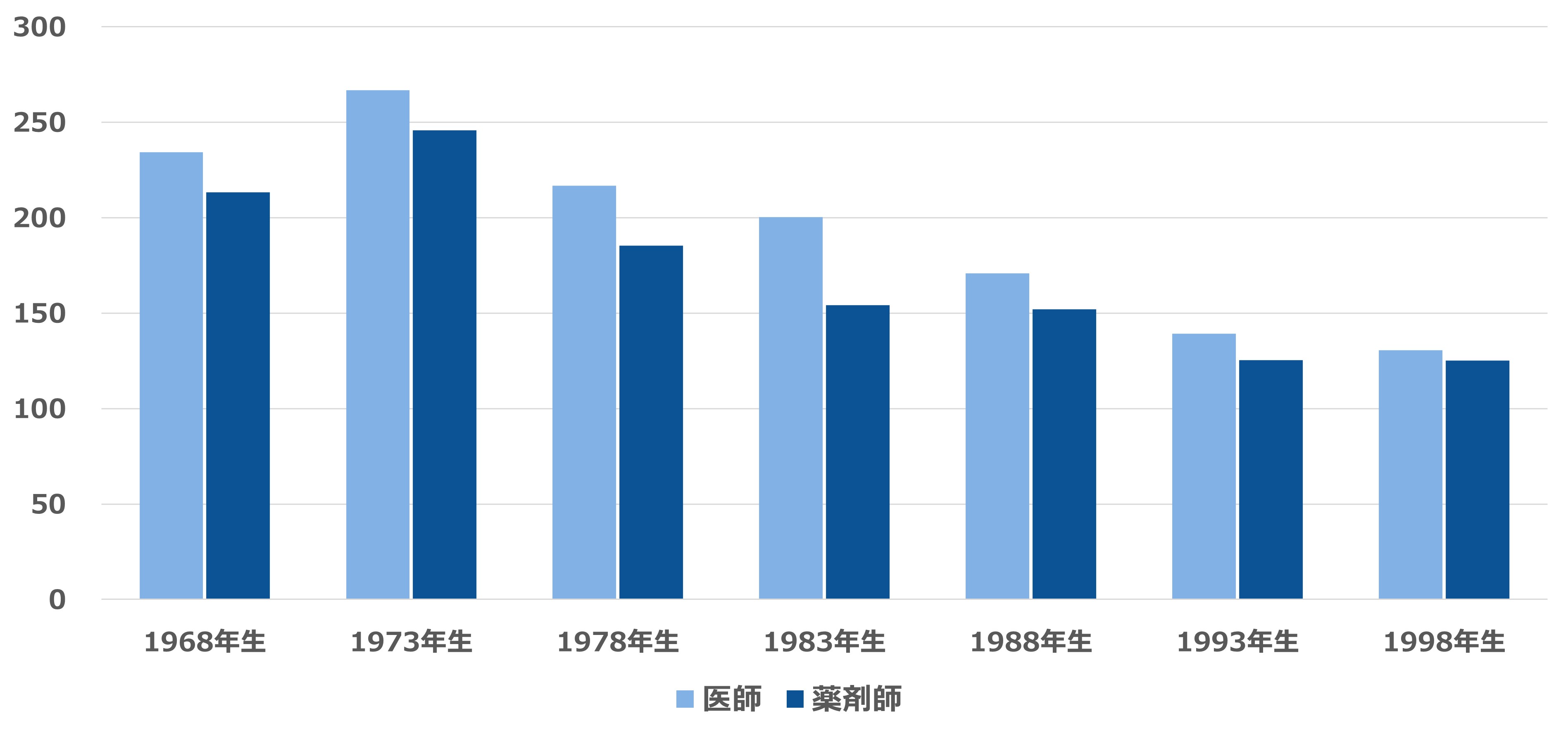

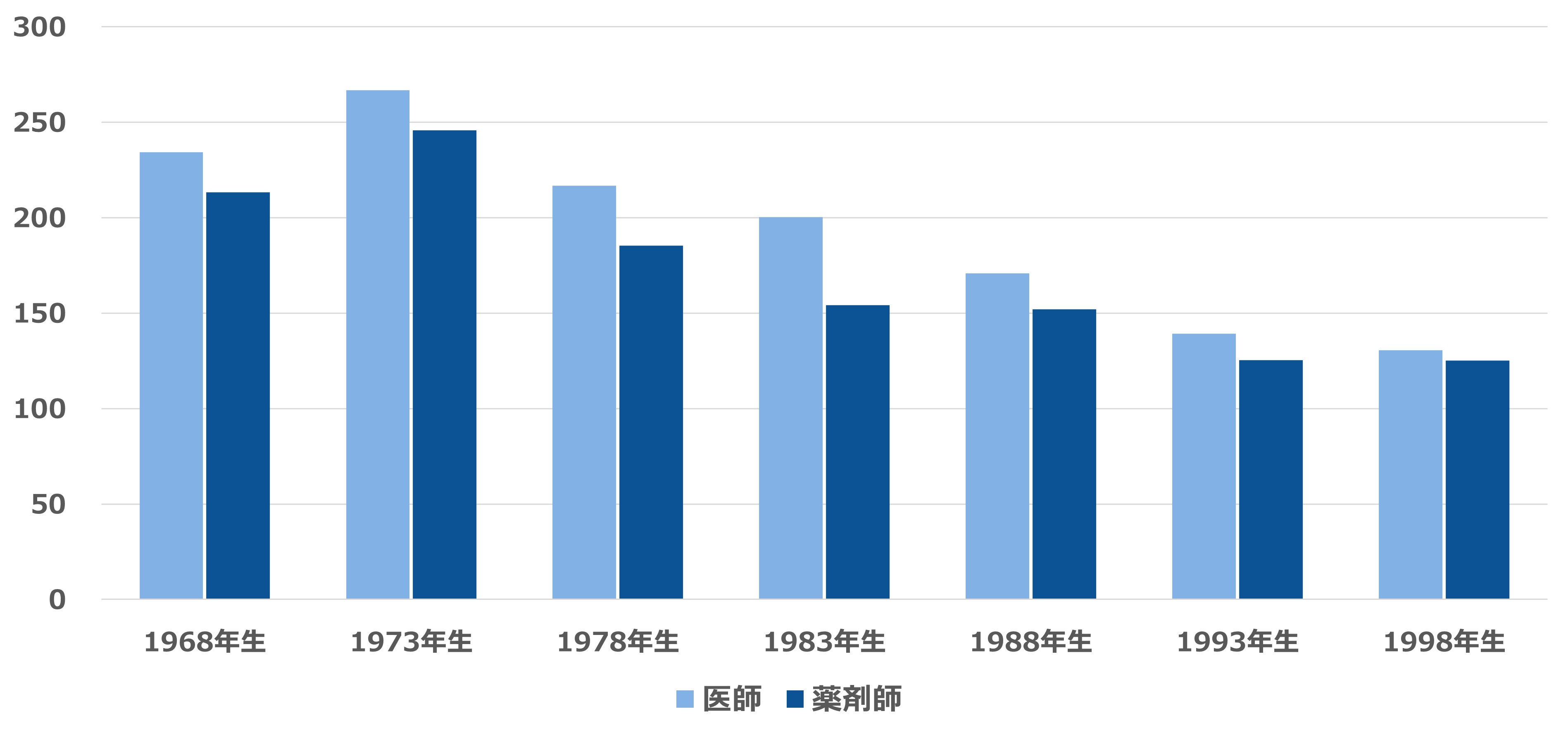

本グラフは、各年の出生数に対して、浪人や留年をせずに進学し、ストレートで国家試験に合格したと仮定した場合に、同世代の何人に1人が医師または薬剤師となっているかを示したものである。実際には浪人や留年などの要因があるため厳密な値ではないが、資格取得者の相対的な位置づけを把握する目安となる。

1973年生まれ(第二次ベビーブーム世代)では、医師は約260~270人に1人、薬剤師は約240~250人に1人の割合であった。当時は出生数が多く、資格取得は狭き門であったことがうかがえる。

その後、出生数の減少を背景に、同世代人口に占める資格取得者の割合は上昇した。さらに、医師・薬剤師とも近年の合格者数は以前より増加しており、この傾向を後押ししている。結果として、1998年生まれでは、医師は130人に1人、薬剤師は125人に1人の割合となった。

単純化して表現すれば、30年前と比較して資格取得の競争倍率はほぼ半減し、かつては 「数百人に1人」 だった存在が、現在ではより身近な職業となっている。

■構造変化にいかに対応するか

人口あたりの有資格者数が増えても、地域や診療科・勤務先の偏在が残れば医療提供体制は改善しない。

マクロ経済学的視点では、地域や診療科の需給ギャップが残れば、過剰分野の診療報酬引き下げや雇用調整圧力が強まることが考えられる。人口減に伴う保険財源縮小下で単純な人員増はコスト増を招きやすく、生産性の向上を伴わなければ収益は低下する。また、人材という限られた医療資源を供給過剰領域に投入することは、他分野への投資機会を失う 「機会費用」 の増大につながる。

行動経済学の視点では、医療従事者は生活の利便性や子供の教育環境を求めて都市部を選びやすく、制度やインセンティブで補正しなければ偏在は解消しない。さらに、供給過剰による待遇の低下が有能な人材の流出を招く 「逆選択」 や、変化を避ける 「現状維持バイアス」 により、環境変化への対応が遅れる恐れもある。

これらの構造変化を踏まえると、経営者は 「人員確保」 よりも 「人材活用の質向上」 に経営判断の軸を移したい。

短期的には、①IT活用による業務効率化や生産性の向上、②診療機能に応じた人員配置の再設計、③地域連携による機能分化の推進である。中長期的には、①人材育成の質保証、②専門領域や地方勤務への魅力付けとなるインセンティブ設計、③キャリアパスの明確化や継続的な研修体制の構築が必要になるだろう。数の議論から質と配置の議論に、今が戦略を転換するタイミングではないだろうか。

【2025年9月1日号 Vol.9 メディカル・マネジメント】

マクロ経済学的視点では、地域や診療科の需給ギャップが残れば、過剰分野の診療報酬引き下げや雇用調整圧力が強まることが考えられる。人口減に伴う保険財源縮小下で単純な人員増はコスト増を招きやすく、生産性の向上を伴わなければ収益は低下する。また、人材という限られた医療資源を供給過剰領域に投入することは、他分野への投資機会を失う 「機会費用」 の増大につながる。

行動経済学の視点では、医療従事者は生活の利便性や子供の教育環境を求めて都市部を選びやすく、制度やインセンティブで補正しなければ偏在は解消しない。さらに、供給過剰による待遇の低下が有能な人材の流出を招く 「逆選択」 や、変化を避ける 「現状維持バイアス」 により、環境変化への対応が遅れる恐れもある。

これらの構造変化を踏まえると、経営者は 「人員確保」 よりも 「人材活用の質向上」 に経営判断の軸を移したい。

短期的には、①IT活用による業務効率化や生産性の向上、②診療機能に応じた人員配置の再設計、③地域連携による機能分化の推進である。中長期的には、①人材育成の質保証、②専門領域や地方勤務への魅力付けとなるインセンティブ設計、③キャリアパスの明確化や継続的な研修体制の構築が必要になるだろう。数の議論から質と配置の議論に、今が戦略を転換するタイミングではないだろうか。

【2025年9月1日号 Vol.9 メディカル・マネジメント】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-06薬局報酬、かかりつけ薬剤師制度の検討

2026-02-05

話しがズレていく…

2026-02-03

現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-02-02

最低賃金の上昇と医療機関のパートタイム・有期雇用職員の賃金制度

2026-01-30

「勝手な残業」に悩む院長へ ―黙示の指示を生まない残業ルールのつくり方―

2026-01-30

年末年始における 「休日加算」 について運用の留意点

2026-01-29

介護施設の生産性向上は実現可能か

2026-01-28

最低賃金アップで経営悪化は不可抗力

2026-01-27

現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-01-26

【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-26

ちゃんと覚えないと大変なことになるのに!

2026-01-23

学びを現場に定着させる6つの仕掛け