組織・人材育成

結果を分析し改善につなげる

人事・労務 ここは知っておきたい

株式会社ToDoビズ 代表取締役 篠塚 功

参議院選挙で自民党が大敗しましたが、その結果を分析して組織を立て直し、政権与党として国民のために頑張ってもらいたいと願います。組織でも人でも、結果を分析することで課題が見えてきます。病院という組織であれば、財務諸表という結果を見れば、経営課題が見えてくるのだと思います。では、病院で働く人については、どうでしょうか。しっかりと結果を捉えることができているでしょうか。人事評価で、人の仕事の結果を捉えることは大事なことですが、最近は、プロセス評価が多くなり、結果を捉える評価が二の次になっているようにも感じます。そこで今回は、人事評価の結果評価と改善について考えます。

結果を捉える評価要素

仕事の結果を捉える人事評価を 「成績評価」 と言います。この評価要素としては、まず、目標管理の目標達成度評価が挙げられます。目標を達成したかという結果を評価します。部署の目標を達成するために、職員一人ひとりが、それに向けた目標を立て活動することは大事なことです。しかし、目標達成だけに邁進し、日頃の自分が担当している仕事がおろそかになるようでは、目標管理を行う意味がありません。病院において最も重要な仕事は、日常的に行われる医療や看護です。例えば、ある看護師が目標を達成するために一生懸命活動したとしても、日々の看護がおろそかになり、患者さんに迷惑をかけたのでは、組織をよくするための目標管理が、逆に問題を引き起こすことになりかねません。

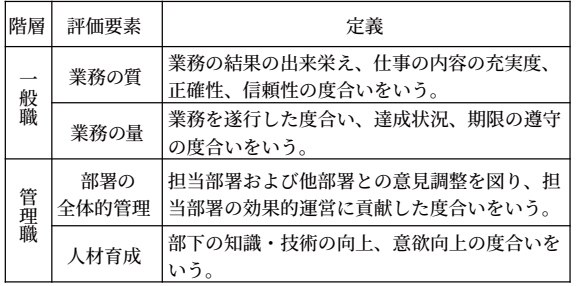

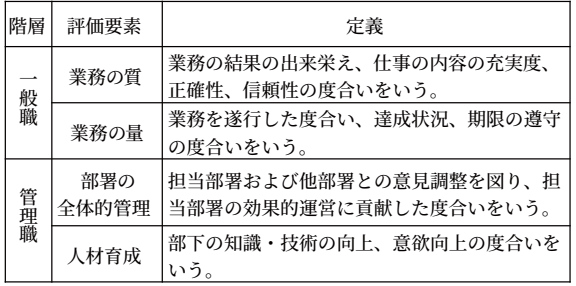

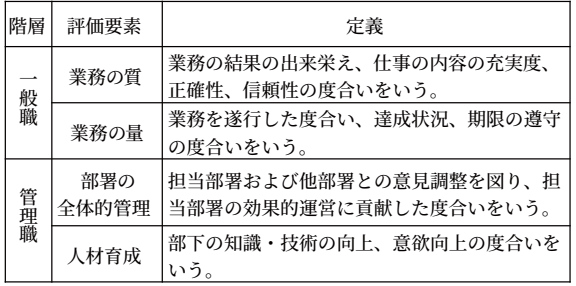

したがって、結果を捉える評価において、担当する業務の結果を捉えることは基本です。この評価を総称して 「担当業務遂行度評価」 と言います。参考までに、この評価要素を一般職と管理職のみ図にしました。図にあるように、一般職であれば、業務の質と量を別々に評価します。業務の質は、業務の結果の出来栄えを評価します。簡単に言えば、患者さんの看護が充実していたかということです。また、業務の量は、業務を遂行した度合いを評価します。例えば、やるべき看護をスピーディーにできたかということです。

これらを評価しないような人事評価では何かと問題が起こります。例えば、行動評価を中心とした人事評価を行っている病院で、何年経っても夜勤を任せられないと言われている数名の看護師の人事評価を確認すると、S~Dの5段階評価でB評価でした。行動評価や目標管理では、日常の仕事上の問題が見えにくいのです。仕事の結果であ れば、仕事のミスが多かった、仕事が遅いといった結果を捉えられるので、この評価のウエイトを大きくしておけば、人事評価の最終結果もC評価となるはずです。あるいは、管理職で、目標管理をしっかりと行い部署の業績を上げている反面、スタッフが大勢退職したという結果があった場合、 「人材育成」 の評価を下げて指導をせざるを 得ません。各階層で、仕事の結果として求められる重要なことは何かを考え、人事評価をすることで、見えにくい課題が見えてきます。

図:担当業務遂行度の評価要素の例

したがって、結果を捉える評価において、担当する業務の結果を捉えることは基本です。この評価を総称して 「担当業務遂行度評価」 と言います。参考までに、この評価要素を一般職と管理職のみ図にしました。図にあるように、一般職であれば、業務の質と量を別々に評価します。業務の質は、業務の結果の出来栄えを評価します。簡単に言えば、患者さんの看護が充実していたかということです。また、業務の量は、業務を遂行した度合いを評価します。例えば、やるべき看護をスピーディーにできたかということです。

これらを評価しないような人事評価では何かと問題が起こります。例えば、行動評価を中心とした人事評価を行っている病院で、何年経っても夜勤を任せられないと言われている数名の看護師の人事評価を確認すると、S~Dの5段階評価でB評価でした。行動評価や目標管理では、日常の仕事上の問題が見えにくいのです。仕事の結果であ れば、仕事のミスが多かった、仕事が遅いといった結果を捉えられるので、この評価のウエイトを大きくしておけば、人事評価の最終結果もC評価となるはずです。あるいは、管理職で、目標管理をしっかりと行い部署の業績を上げている反面、スタッフが大勢退職したという結果があった場合、 「人材育成」 の評価を下げて指導をせざるを 得ません。各階層で、仕事の結果として求められる重要なことは何かを考え、人事評価をすることで、見えにくい課題が見えてきます。

図:担当業務遂行度の評価要素の例

人事評価による改善点は人だけではない

結果は明らかです。参議院選挙で、自民党議員が議席を取れなかったのは確かです。明らかに見えることを評価するのは、難しいことではありません。知識や技能という評価要素も一般的ですが、この看護師は知識や技能があるかというのも、結果から見たほうが分かりやすいのです。例えば、いつも仕事を時間内に終わらせることができないという結果は、業務の量として評価します。この結果から、原因を探り改善することが大事です。我が国では、仕事ができないからと言って、簡単に辞めてもらうことはできません。したがって、仕事が上手くできない結果を見つめて、それを改善する必要があります。例えば、看護記録を書くのが遅いのであれば、早く書くために、どのような能力を身に付ける必要があるのかを、指導育成していかなければなりません。

また、その結果を導き出しているものは、必ずしも部下に問題がある場合だけではありません。部下の仕事がスムーズに行えない職場環境に問題があるのかもしれません。その場合には、上司は、職場を改善しなければならないわけです。すなわち、人事評価から見えてくる改善点は、部下の改善だけでなく、組織の改善にも向けられる必要があります。結果を捉えるというのは、結果を責めるのではなく、人や組織をより良くするために行うことを忘れてはなりません。

【2025年8月15日号 Vol.8 メディカル・マネジメント】

また、その結果を導き出しているものは、必ずしも部下に問題がある場合だけではありません。部下の仕事がスムーズに行えない職場環境に問題があるのかもしれません。その場合には、上司は、職場を改善しなければならないわけです。すなわち、人事評価から見えてくる改善点は、部下の改善だけでなく、組織の改善にも向けられる必要があります。結果を捉えるというのは、結果を責めるのではなく、人や組織をより良くするために行うことを忘れてはなりません。

【2025年8月15日号 Vol.8 メディカル・マネジメント】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-25組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金

2026-02-06

薬局報酬、かかりつけ薬剤師制度の検討

2026-02-05

話しがズレていく…