病院・診療所

二次性骨折予防の評価から地域連携の取り組みを考える

増加の続く入退院支援加算の算定件数と算定点数

株式会社メディチュア 代表取締役 渡辺 優

■ 増加の続く入退院支援加算の算定件数と算定点数

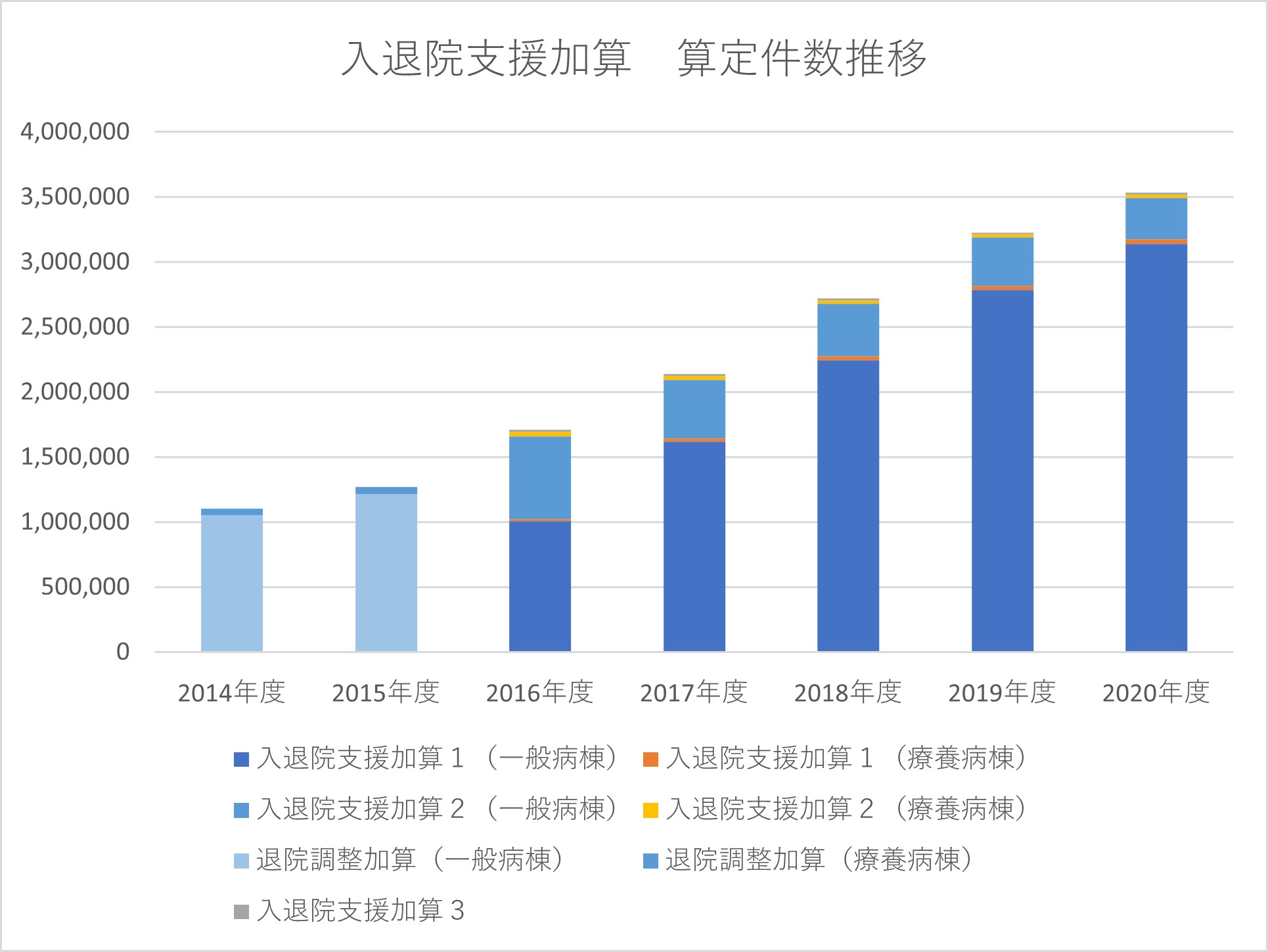

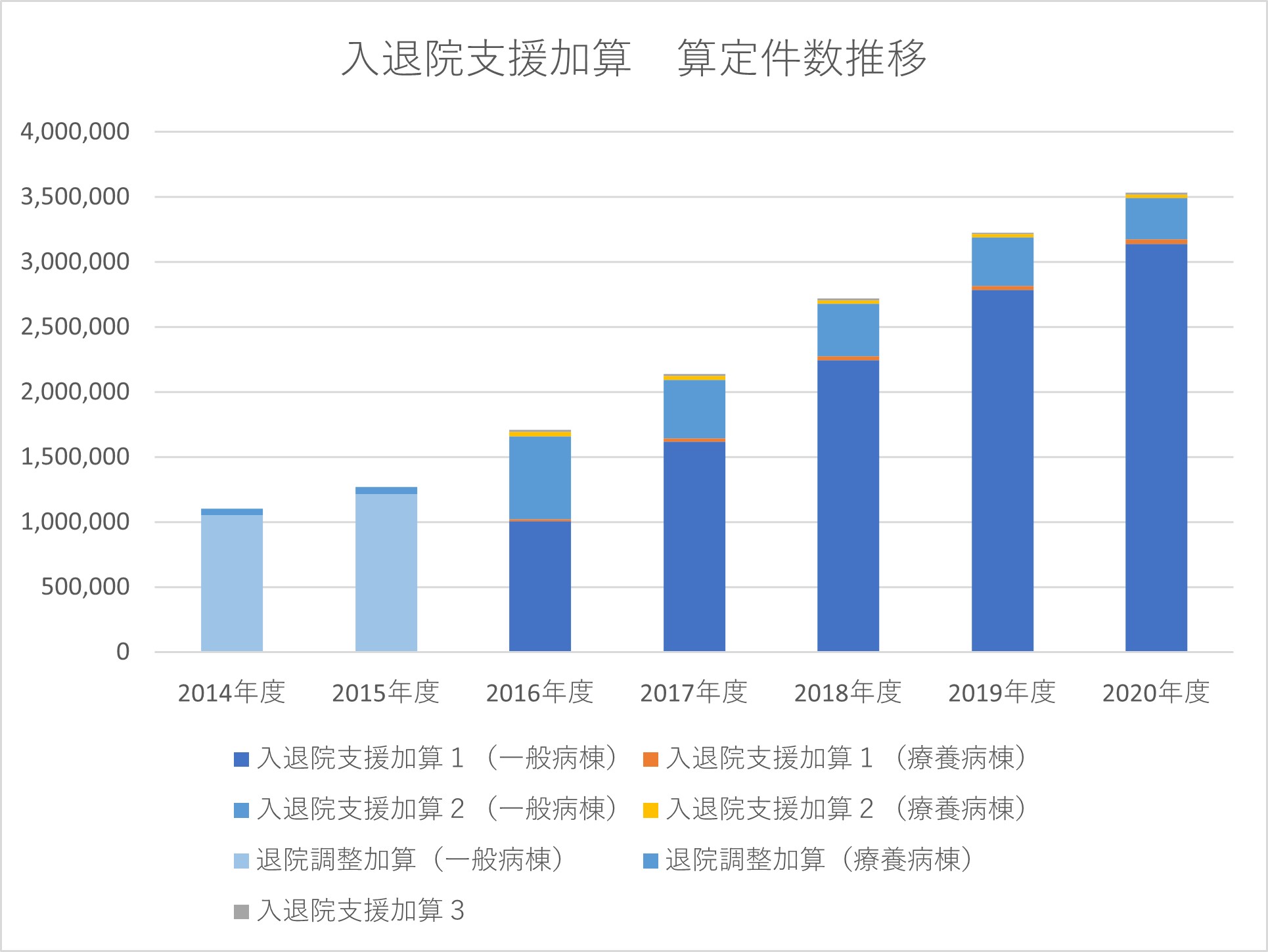

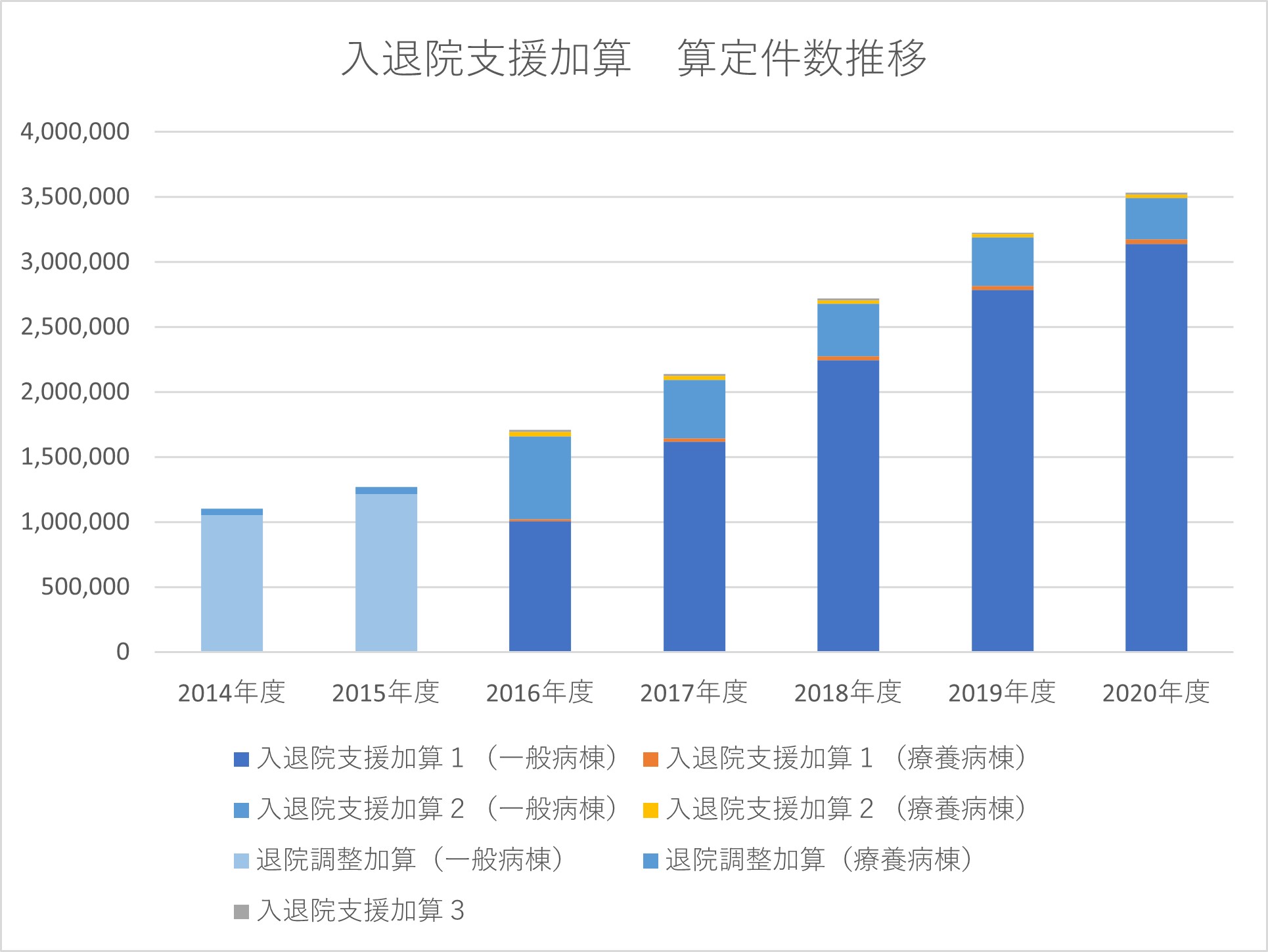

近年、患者の高齢化、病床の高回転化などにより、ベッドコントロールの難易度が上がっている。コロナ禍においては、コロナ専用病棟の設置や多床室の個室利用などの対応により、一層、ベッドコントロールが難しくなった。そのため、入退院調整を行う連携部門の役割はますます重要になっている。実際、入退院調整を評価する入退院支援加算の算定件数は、年々増加している=グラフ1=。

=グラフ 1=※16年度、17年度の算定項目は退院支援加算NDBオープンデータ(第1回~第7回)を基に作成

=グラフ 1=※16年度、17年度の算定項目は退院支援加算NDBオープンデータ(第1回~第7回)を基に作成

■対照的に伸び悩む地域連携診療計画加算

入退院支援加算の加算である地域連携診療計画加算の算定件数はあまり増えていない。ベースとなる入退院支援加算が大幅に伸びていることを踏まえると、地域連携診療計画加算の伸び悩みはやや疑問である。

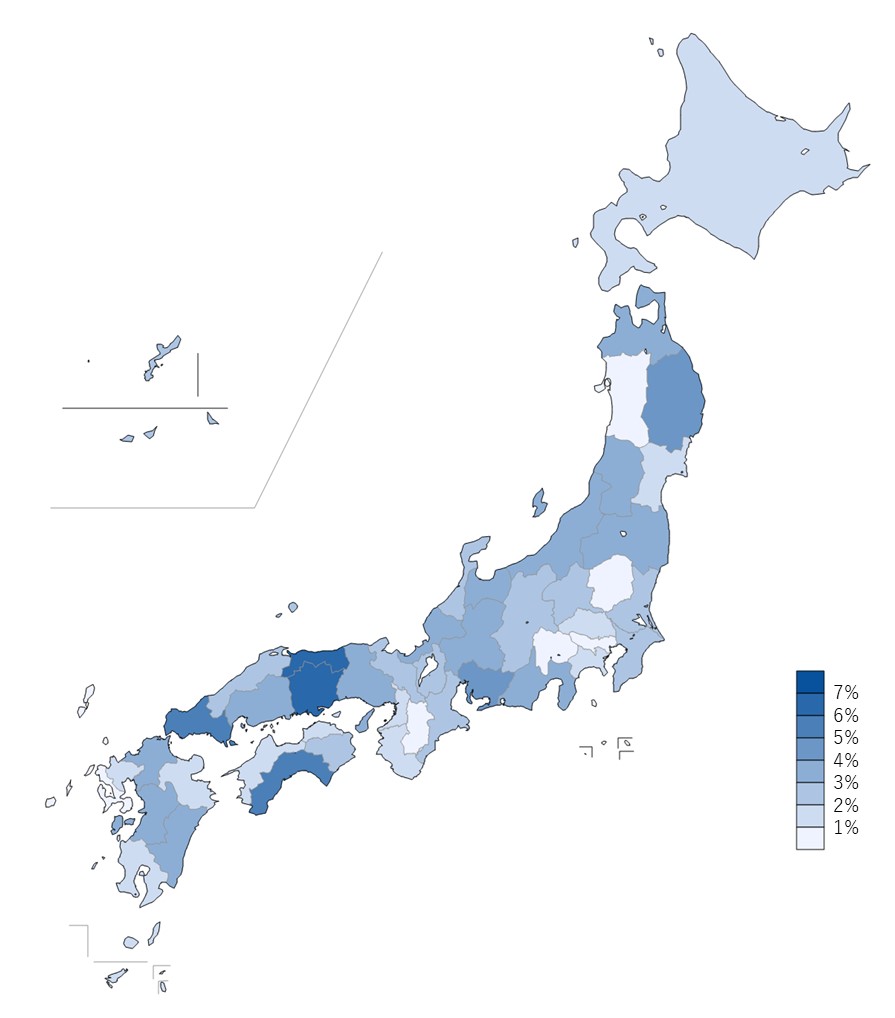

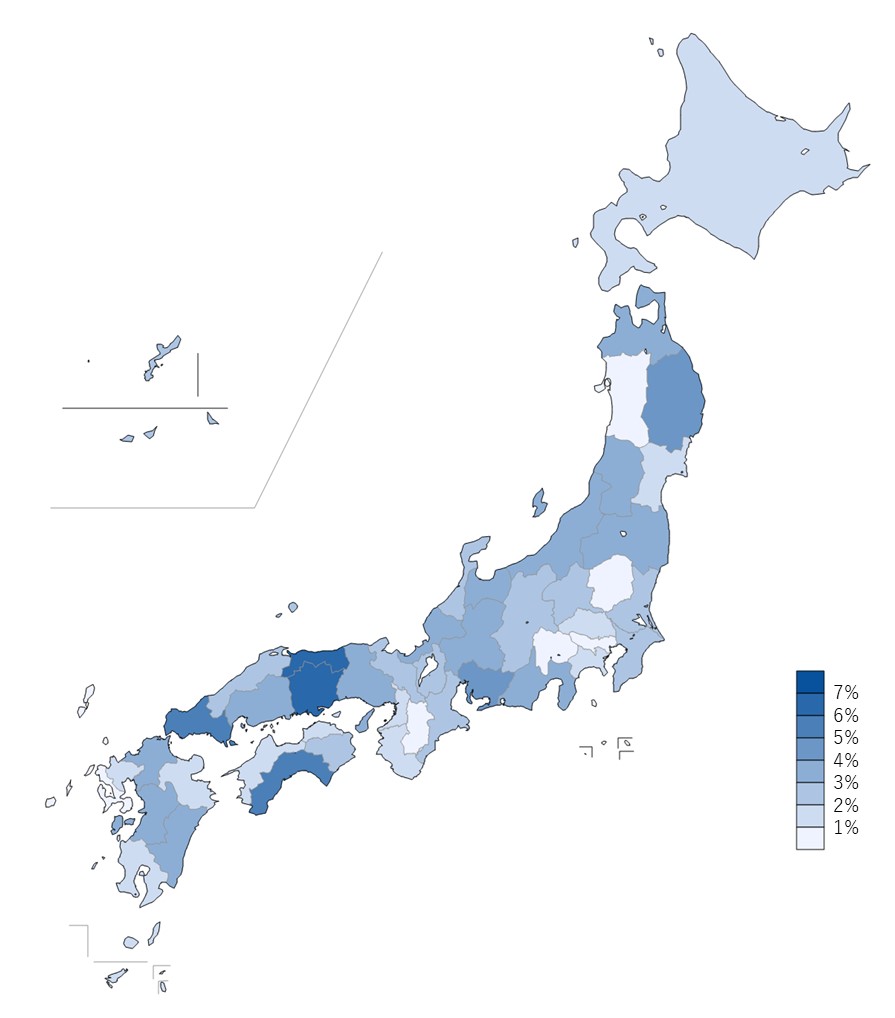

さらに入退院支援加算の件数に対する地域連携診療計画加算の件数を都道府県で比較した=グラフ2=。この比率は地域により大きな差が生じている。地域連携パスの活用には、医療機関個別の温度差のみならず、地域ごとの温度差が大きいものと思われる。

さらに入退院支援加算の件数に対する地域連携診療計画加算の件数を都道府県で比較した=グラフ2=。この比率は地域により大きな差が生じている。地域連携パスの活用には、医療機関個別の温度差のみならず、地域ごとの温度差が大きいものと思われる。

■ 二次性骨折予防継続管理料の算定に地域連携パスの活用を

22年度診療報酬改定で大腿骨頸部骨折の患者を対象とした骨粗鬆症の治療の評価として、二次性骨折予防継続管理料が新設された。この管理料は、骨折患者に手術を行う病院が管理料1、回リハなどの後方病床でのフォローアップが管理料2、かかりつけ医なども含めた外来でのフォローアップが管理料3を、それぞれ算定できる。

この管理料の一番の特徴は、手術を行う病院が二次性骨折予防の取り組みを行い管理料1の算定をしなければ、後方病床やかかりつけ医が二次性骨折予防の取り組みを行っても、管理料の算定ができない点である。二次性骨折予防継続管理料は、単に骨粗鬆症の治療に対する評価ではなく、医療機関の連携を促す色の濃い項目である。厚生労働省の改定説明のまとめ資料「連携編」において、二次性骨折予防継続管理料に言及していることから、厚生労働省も同じような認識であることが推察される。

全国の医療機関における直近の届出状況を見ると、管理料2・3のみを届出している病院・診療所が1,900施設程度ある(2022年10月現在)。これらの病院・診療所は、他院から大腿骨頸部骨折の患者を受け入れ、二次性骨折予防の取り組みを行いたいという姿勢がうかがわれる。ただし、うまく情報連携しなければ、管理料2・3は算定できない。これらの病院・診療所では、連携した大腿骨頸部骨折の患者が管理料1を算定しているか否かが重要なポイントとなる。

すでに二次性骨折予防継続管理料1の算定を始めている病院では、大腿骨頸部骨折の地域連携パスの中に二次性骨折予防継続管理料の項目が分かるように見直しを図り、後方病床、かかりつけ医にもれなく情報が伝わるようにした。現状、地域連携診療計画加算の算定は活発とは言い難い。二次性骨折予防継続管理料をきっかけに大腿骨頸部骨折の地域連携パスの活用を検討しても良いだろう。

患者の紹介・逆紹介を通じた地域での「連携」はすでに当たり前になった。今後は、二次性骨折予防継続管理料のような地域が一体となり医療の質向上を目指す「連携」が評価されるようになるのではないだろうか。

=グラフ 2= 入退院支援加算の算定件数に対する地域連携診療計画加算の算定割合(20年度)

【2022. 12. 15 Vol.558 医業情報ダイジェスト】

この管理料の一番の特徴は、手術を行う病院が二次性骨折予防の取り組みを行い管理料1の算定をしなければ、後方病床やかかりつけ医が二次性骨折予防の取り組みを行っても、管理料の算定ができない点である。二次性骨折予防継続管理料は、単に骨粗鬆症の治療に対する評価ではなく、医療機関の連携を促す色の濃い項目である。厚生労働省の改定説明のまとめ資料「連携編」において、二次性骨折予防継続管理料に言及していることから、厚生労働省も同じような認識であることが推察される。

全国の医療機関における直近の届出状況を見ると、管理料2・3のみを届出している病院・診療所が1,900施設程度ある(2022年10月現在)。これらの病院・診療所は、他院から大腿骨頸部骨折の患者を受け入れ、二次性骨折予防の取り組みを行いたいという姿勢がうかがわれる。ただし、うまく情報連携しなければ、管理料2・3は算定できない。これらの病院・診療所では、連携した大腿骨頸部骨折の患者が管理料1を算定しているか否かが重要なポイントとなる。

すでに二次性骨折予防継続管理料1の算定を始めている病院では、大腿骨頸部骨折の地域連携パスの中に二次性骨折予防継続管理料の項目が分かるように見直しを図り、後方病床、かかりつけ医にもれなく情報が伝わるようにした。現状、地域連携診療計画加算の算定は活発とは言い難い。二次性骨折予防継続管理料をきっかけに大腿骨頸部骨折の地域連携パスの活用を検討しても良いだろう。

患者の紹介・逆紹介を通じた地域での「連携」はすでに当たり前になった。今後は、二次性骨折予防継続管理料のような地域が一体となり医療の質向上を目指す「連携」が評価されるようになるのではないだろうか。

=グラフ 2= 入退院支援加算の算定件数に対する地域連携診療計画加算の算定割合(20年度)

【2022. 12. 15 Vol.558 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-01-27現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-01-26

【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-26

ちゃんと覚えないと大変なことになるのに!

2026-01-23

学びを現場に定着させる6つの仕掛け

2026-01-23

医療機関における従業員エンゲージメント向上

2026-01-22

外注契約の落とし穴 ―契約を結ぶ前に考えておきたいこと―

2026-01-21

「辞めます」と言われてからでは遅い! ―院長のマネジメント力アップのポイント―

2026-01-20

医療的ケア児と地域をつなぐ ~小児在宅と薬剤師の関わり~

2026-01-19

病院建設を進める際の問題点について考える(2)

2026-01-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-01-16

骨太方針2025から見える薬局の経営変化 ~OTC類似薬の保険給付の在り方の見直し~

2026-01-15

地域包括ケア病棟のジレンマ -地域包括医療病棟導入後の 「居場所」 をどう設計するか-

2026-01-15

【セミナーのご案内】令和8年度薬価・調剤報酬改定を読み解く これからの薬局経営の方向性と戦略

2026-01-14

敷地内薬局の評価の在り方の検討