組織・人材育成

過去最大の伸び率の最低賃金と人件費の抑制

人事・労務 ここは知っておきたい

株式会社ToDoビズ 代表取締役 篠塚 功

厚生労働省の中央最低賃金審議会は、8月4日、2025年度の最低賃金の目安を全国の加重平均で時給1,118円にすることで決着しました。現在の1,055円から63円の引き上げは過去最大の増加額で、伸び率も6.0%となり、最低賃金を時給換算で示すようになった2002年度以降、最大とのことです。最低賃金の引き上げは23年連続であり、労働集約型産業で、多くの労働者を抱える病院等医療機関においては、今後、最低賃金の上昇や人件費増にどのように対処していくかが、喫緊の課題と言えます。そこで、今回は、最低賃金上昇の推移を確認し、その対処と人件費を抑制できる要因として何があるのかを考えます。

最低賃金の上昇と人件費の中で減少傾向にあるもの

最低賃金は、国が最低賃金法に基づき、使用者が労働者に支払う賃金の最低額を定めたものです。最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(最低賃金法第40条)し、そのようなことが分かれば、応募者もいなくなるでしょうから、使用者は当然、最低賃金額以上の賃金を支払わざるを得ません。

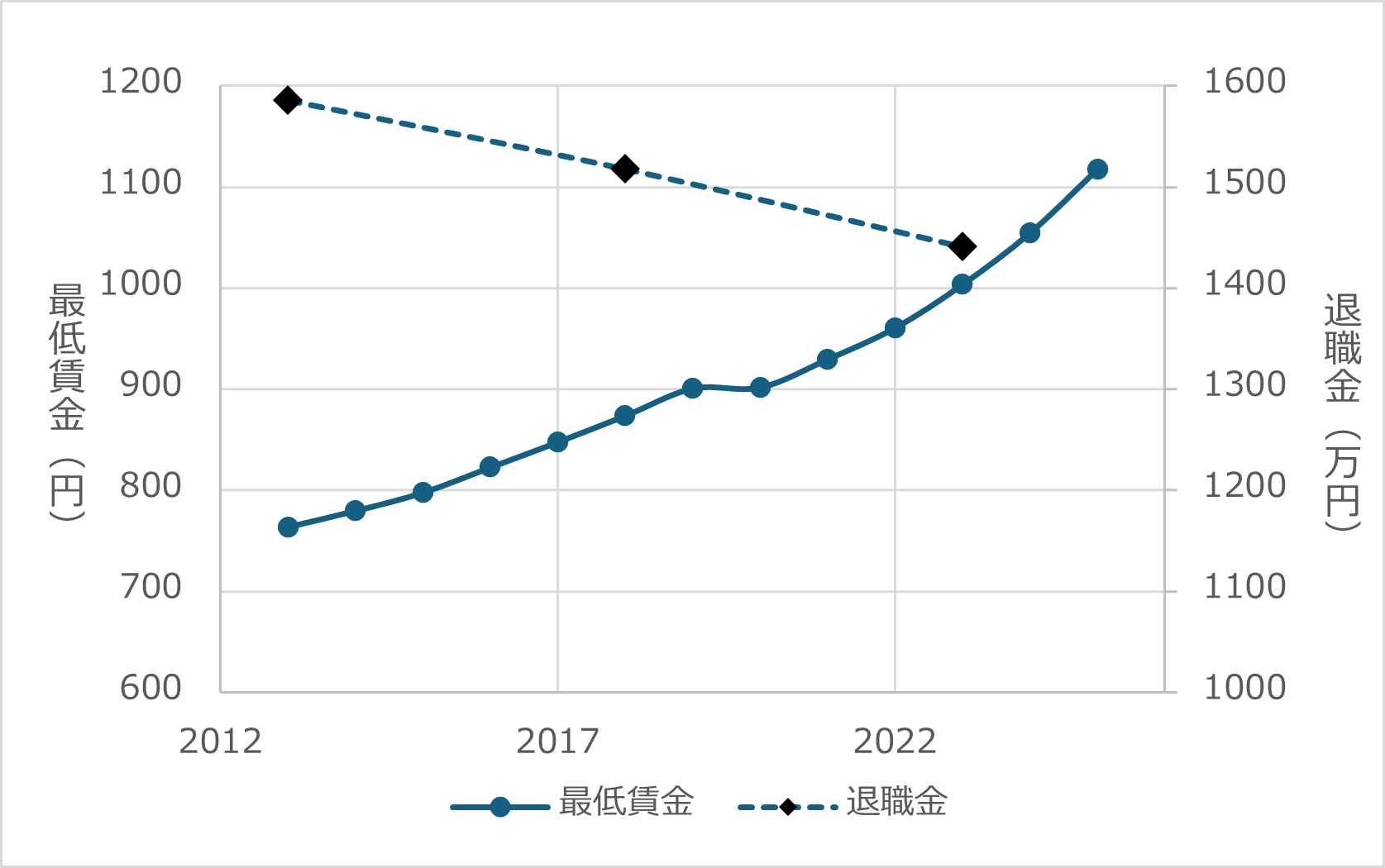

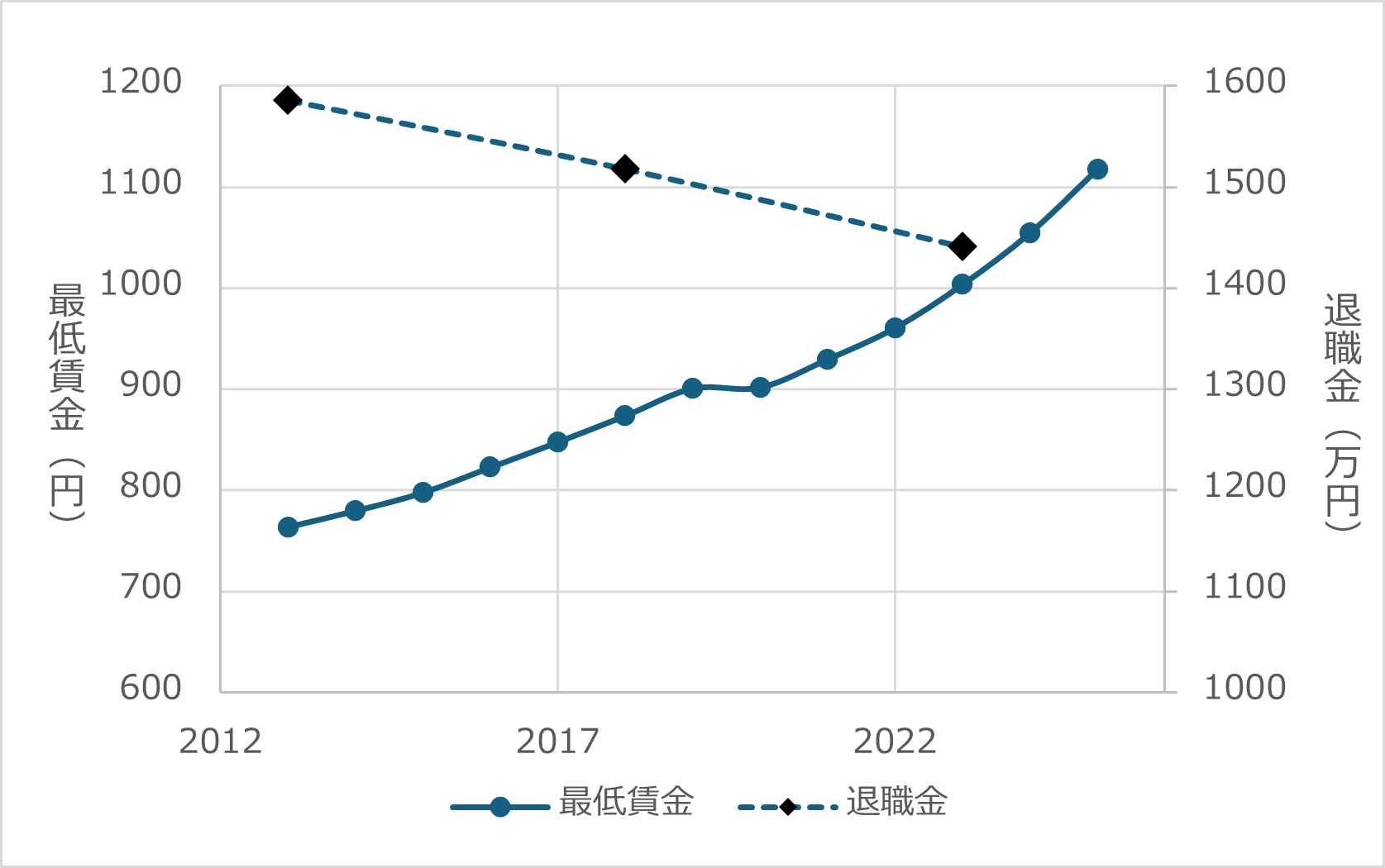

最低賃金の計算に算入しない賃金は、①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、②1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金など、④精皆勤手当、通勤手当及び家族手当となります。2013年以降の最低賃金の推移を図にしました。最低賃金をクリアしつつ、人件費増を抑えるためには、単純に考えれば、最低賃金の計算に算入しな い賃金を減らすか、計算に算入しない賃金を算入するほうに移すことです。例えば、賞与を減らして、その分を毎月の手当として支給すれば、人件費を増やさずに基準をクリアできます。実際、筆者が支援している病院で、このような対処をし、あと3年程度は、上昇を続けても、基準をクリアできるようにした所があります。その病院は、地域の中では賞与月数が多かったためできたわけで、賞与自体が高くない所ではそれも困難です。

最低賃金等に押し上げられるように、人件費は上昇傾向にありますが、人件費の中で減少傾向を示しているのが退職金です。退職金の支給額については、厚生労働省が就労条件総合調査の中で、5年に1回調査をしています。2003年調査では大卒の定年退職金の平均が2,499万円でしたが、20年後の2023年では1,896万円と600万円以上減少しています。病院等の場合、定年までいる人は少数でしょうから、勤続20年以上かつ45歳以上の自己都合退職者の大卒退職金の平均額を、先ほどの最低賃金の図に示しました。こちらは明らかに減少傾向にあります。

図:最低賃金と退職金(自己都合)の推移

最低賃金の計算に算入しない賃金は、①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、②1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金など、④精皆勤手当、通勤手当及び家族手当となります。2013年以降の最低賃金の推移を図にしました。最低賃金をクリアしつつ、人件費増を抑えるためには、単純に考えれば、最低賃金の計算に算入しな い賃金を減らすか、計算に算入しない賃金を算入するほうに移すことです。例えば、賞与を減らして、その分を毎月の手当として支給すれば、人件費を増やさずに基準をクリアできます。実際、筆者が支援している病院で、このような対処をし、あと3年程度は、上昇を続けても、基準をクリアできるようにした所があります。その病院は、地域の中では賞与月数が多かったためできたわけで、賞与自体が高くない所ではそれも困難です。

最低賃金等に押し上げられるように、人件費は上昇傾向にありますが、人件費の中で減少傾向を示しているのが退職金です。退職金の支給額については、厚生労働省が就労条件総合調査の中で、5年に1回調査をしています。2003年調査では大卒の定年退職金の平均が2,499万円でしたが、20年後の2023年では1,896万円と600万円以上減少しています。病院等の場合、定年までいる人は少数でしょうから、勤続20年以上かつ45歳以上の自己都合退職者の大卒退職金の平均額を、先ほどの最低賃金の図に示しました。こちらは明らかに減少傾向にあります。

図:最低賃金と退職金(自己都合)の推移

退職金要支給額の増加額の確認と退職金制度の見直し

筆者が支援中の病院で、退職金を退職時の基本給に支給月数を掛けて算出する方式から、基本給と切り離したポイント制への見直しを検討している病院が2つあります。1つは公的な病院で1つは民間病院です。月例賃金が上昇傾向にある中、基本給連動方式の退職金制度は見直す必要があります。また、統計的に、退職金が減少傾向にあるということは、使用者は水準自体を下げてきていると推察されます。定年間際の職員であれば退職金を意識するでしょうが、若い職員が退職金を意識しているかは疑問です。退職金制度自体をやめることは避けたい所ですが、退職金制度を見直す際には、水準を下げて設計すべきでしょう。

また、その際には、退職金要支給額が1年間でどの程度膨らんでいるかということと、若い年代の退職金額が高過ぎることはないかのチェックをすることをお勧めします。支援中の公的病院は、退職金の水準は非常に高いのですが、民間病院のほうは、退職金の上限額を決めて抑えているため、公的病院よりもかなり水準は低い印象でした。しかし、調べてみると、勤続20年位までは、民間病院の退職金額は、公的病院とほぼ同水準だと分かりました。病院等で勤務する職員で、20年以上勤務する人は、それほどいないことからすれば、民間病院の退職金の負担は、退職金の高い公的病院と変わらないことになります。

退職金制度を見直す際には、勤続5~20年位の自院の現行のモデル退職金が、他院と比べて高過ぎないか、十分確認の上、退職金に係る人件費を減らす方向で設計することが必要です。何故なら、退職金は人件費を抑制できる数少ないものだからです。

【2025年9月15日号 Vol.10 メディカル・マネジメント】

また、その際には、退職金要支給額が1年間でどの程度膨らんでいるかということと、若い年代の退職金額が高過ぎることはないかのチェックをすることをお勧めします。支援中の公的病院は、退職金の水準は非常に高いのですが、民間病院のほうは、退職金の上限額を決めて抑えているため、公的病院よりもかなり水準は低い印象でした。しかし、調べてみると、勤続20年位までは、民間病院の退職金額は、公的病院とほぼ同水準だと分かりました。病院等で勤務する職員で、20年以上勤務する人は、それほどいないことからすれば、民間病院の退職金の負担は、退職金の高い公的病院と変わらないことになります。

退職金制度を見直す際には、勤続5~20年位の自院の現行のモデル退職金が、他院と比べて高過ぎないか、十分確認の上、退職金に係る人件費を減らす方向で設計することが必要です。何故なら、退職金は人件費を抑制できる数少ないものだからです。

【2025年9月15日号 Vol.10 メディカル・マネジメント】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-25組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金

2026-02-06

薬局報酬、かかりつけ薬剤師制度の検討

2026-02-05

話しがズレていく…