病院・診療所

急性期を担う中小病院の先行きを不安にさせるデータ数問題

データから考える医療経営

株式会社メディチュア 代表取締役 渡辺 優

■この10年で進んだ急性期病棟のダウンサイジング

近年の患者高齢化などによる環境変化に対し、地域密着型の病院では、急性期機能のみならず、サブアキュート、ポストアキュートの患者の受け皿として、地域包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟に加え、2024年度診療報酬改定で新設された地域包括医療病棟などの機能を併せ持つケースが増えている。また、医療機能のみならず、老健や特養、介護医療院など、介護保険の施設を法人・グループ内で持っているケースも珍しくない。さまざまな機能を持つことで、いかなる病期・病態の患者も自院やグループ内で看続けることができ、厳しい診療報酬制度の施設基準クリアや、点数低下を抑えることにつなげられる。また、病態に応じて転院することが一般的とは言えない患者やその家族にとっては、同じ病院で治療を継続してもらえることはありがたい。

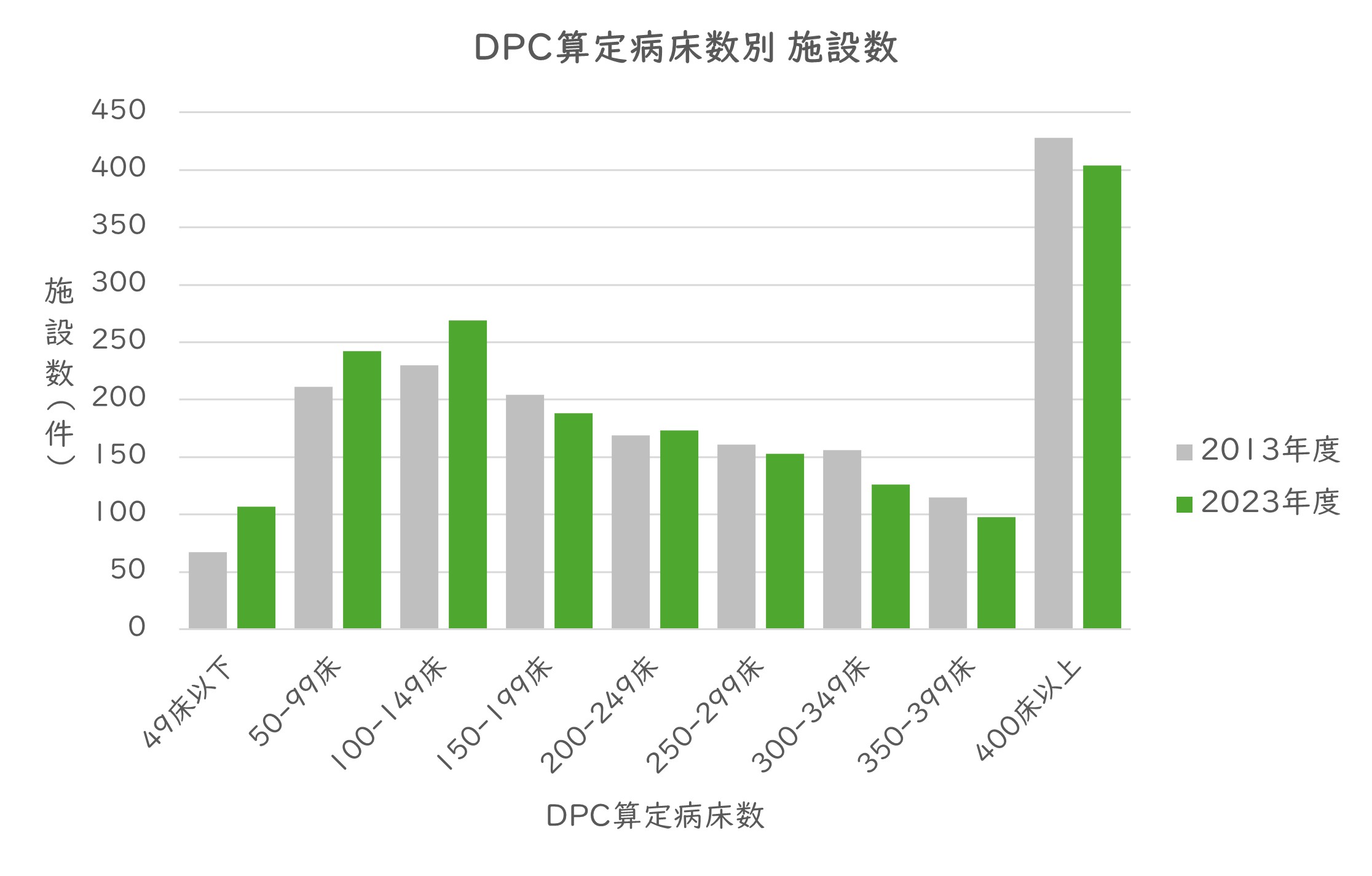

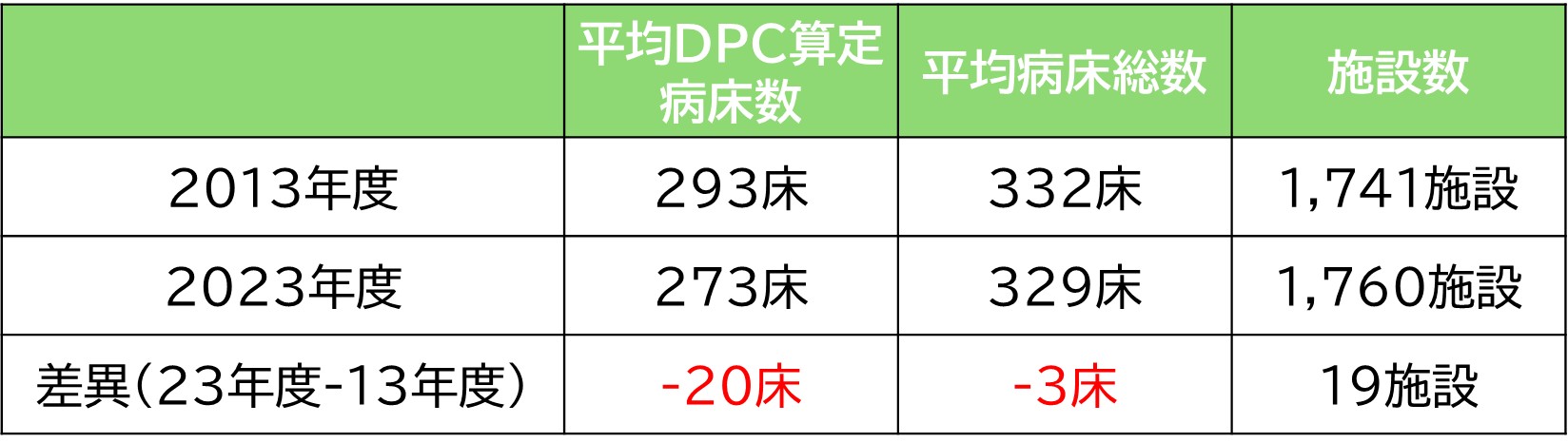

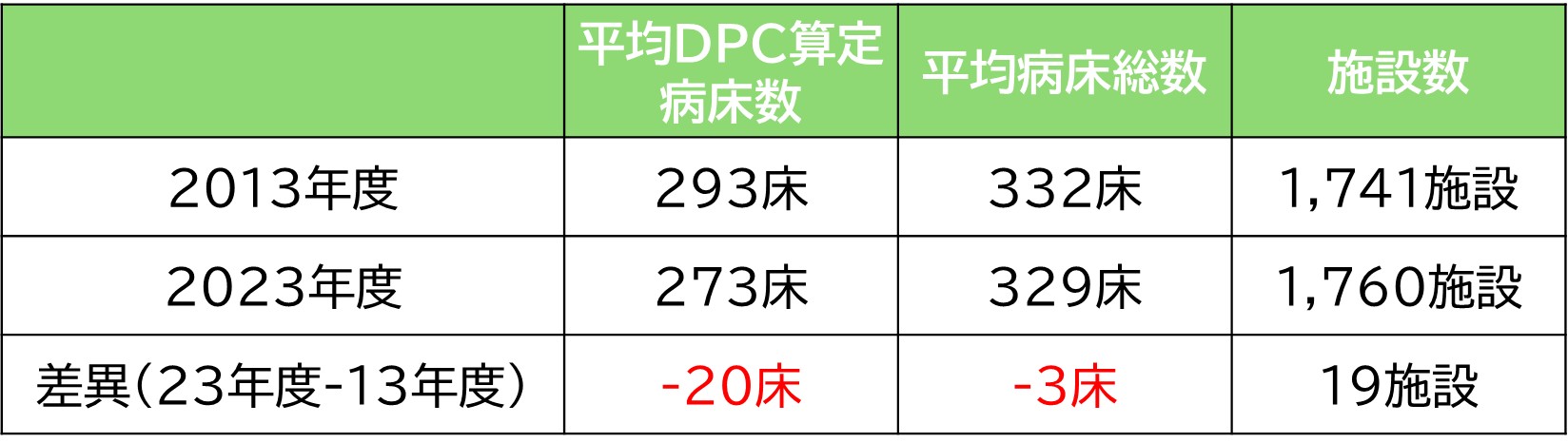

そのような変化は、DPC参加施設の病床数にも表れている。2013年度と2023年度の平均DPC算定病床数、平均病床総数、施設数を比較した=表=。

表 DPC参加病院(算定病床数・病床総数・施設数)の10年間の変化

厚生労働省 DPC導入の影響評価に係る調査 「退院患者調査」 の結果報告施設概要表を基に作成

DPC参加病院は19施設増え、平均病床総数は332床から329床と若干減少した。この10年間で中小病院が加わった影響が主だろう。一方、DPC算定病床数は293床から273床に20床減った。つまり、急性期機能をダウンサイジングし、地域包括ケア病棟などに切り替えたと思われる(2023年度DPC参加病院の地域包括ケア病棟の平均病床数は21床)。

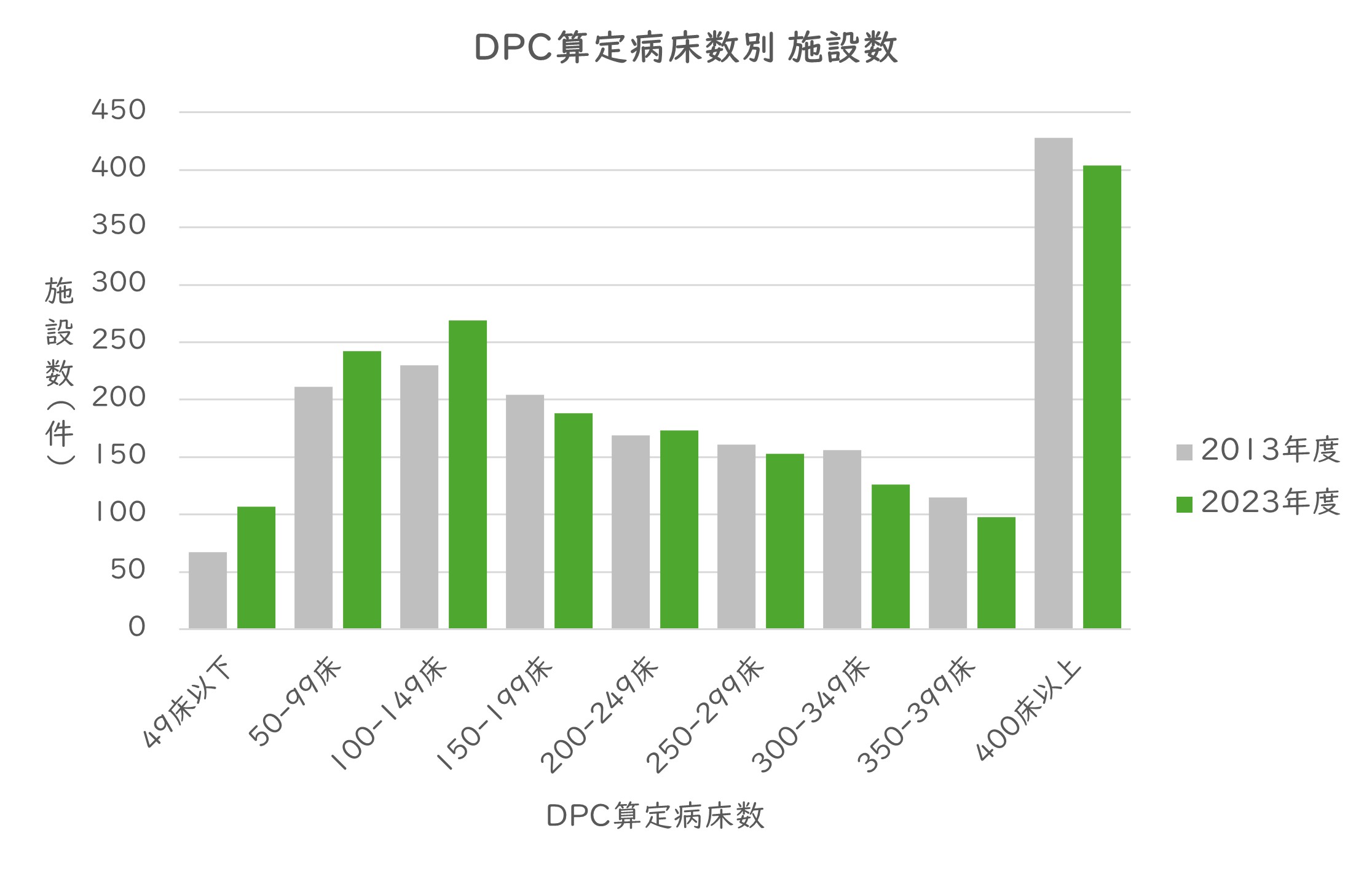

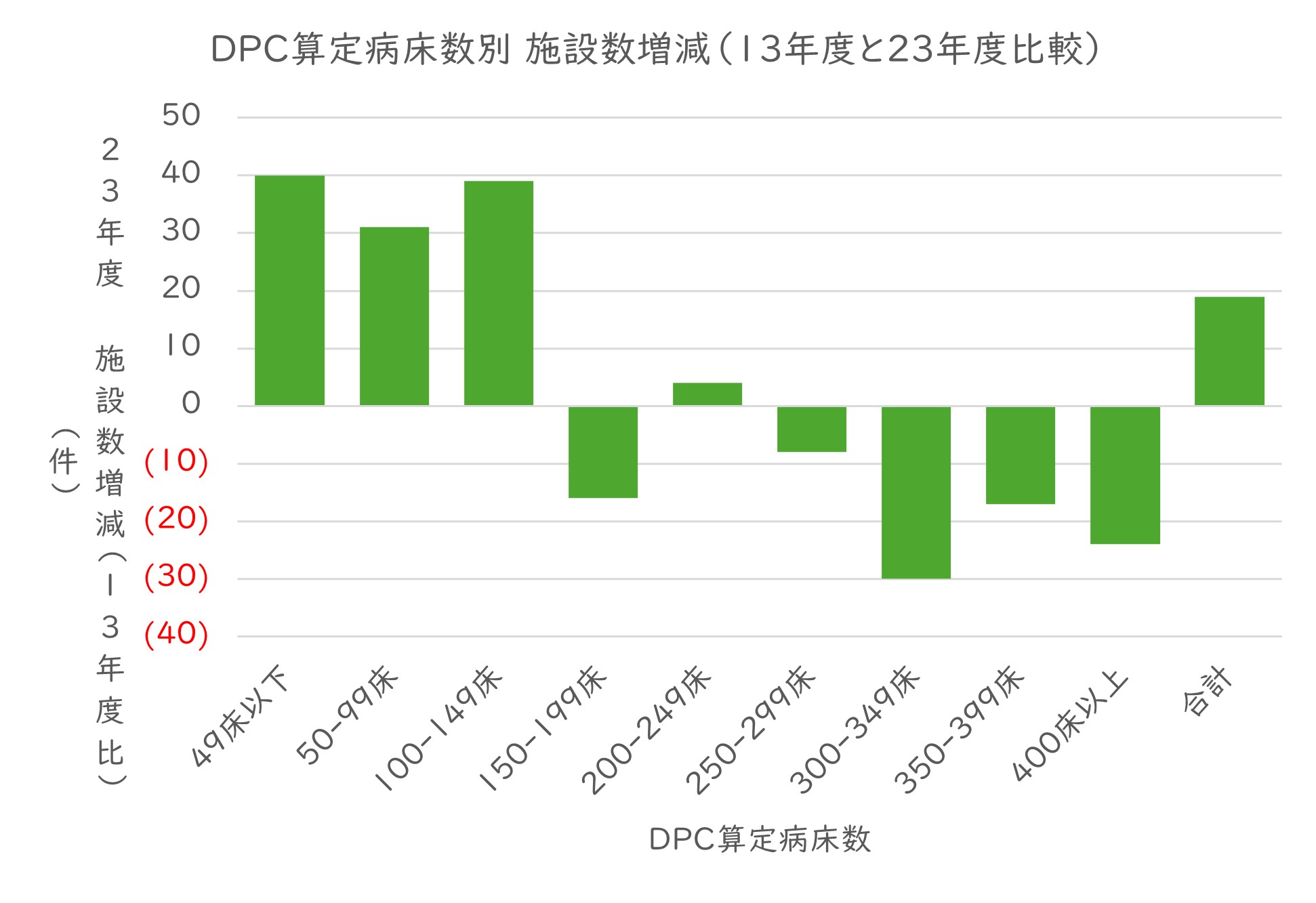

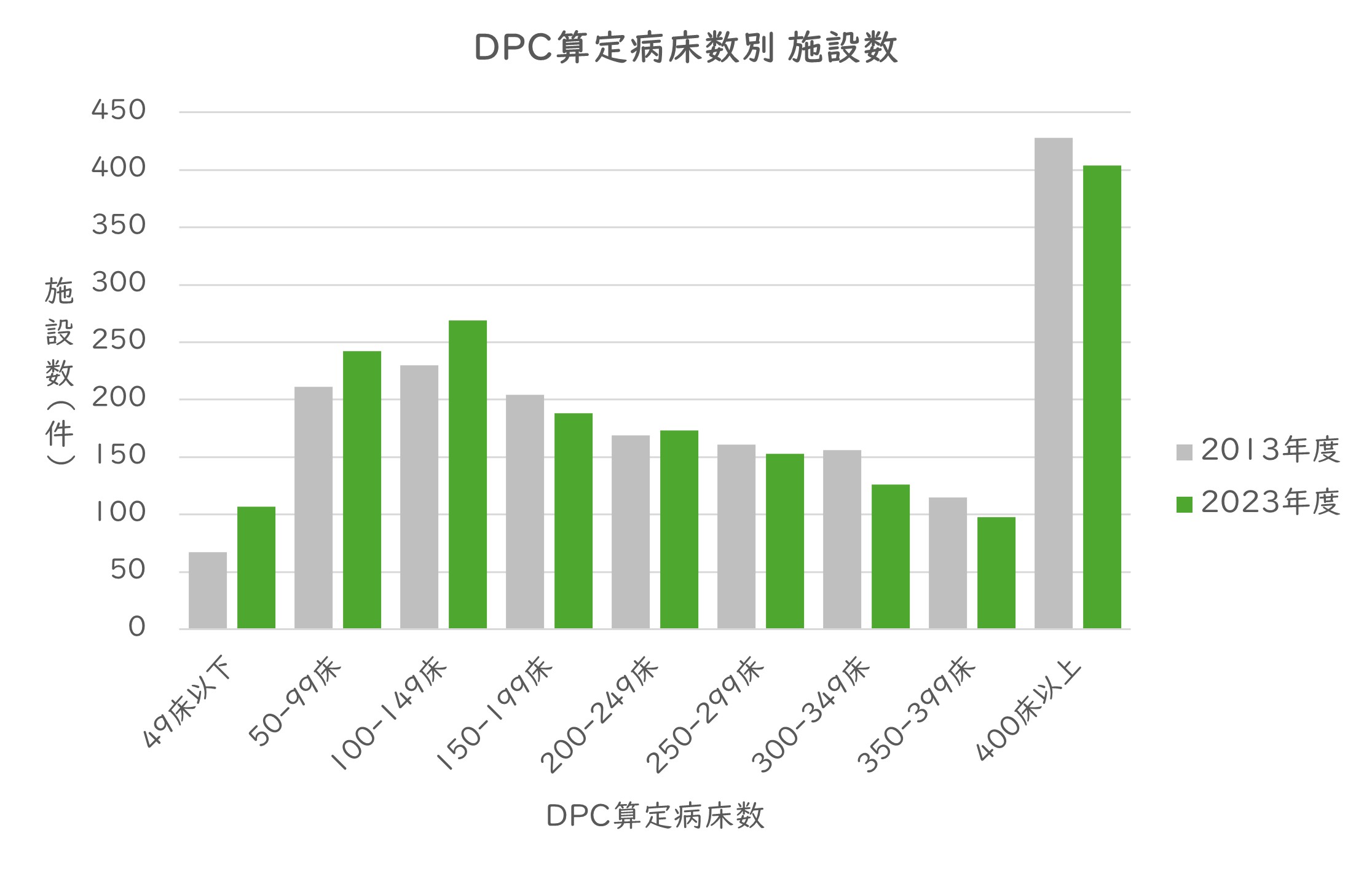

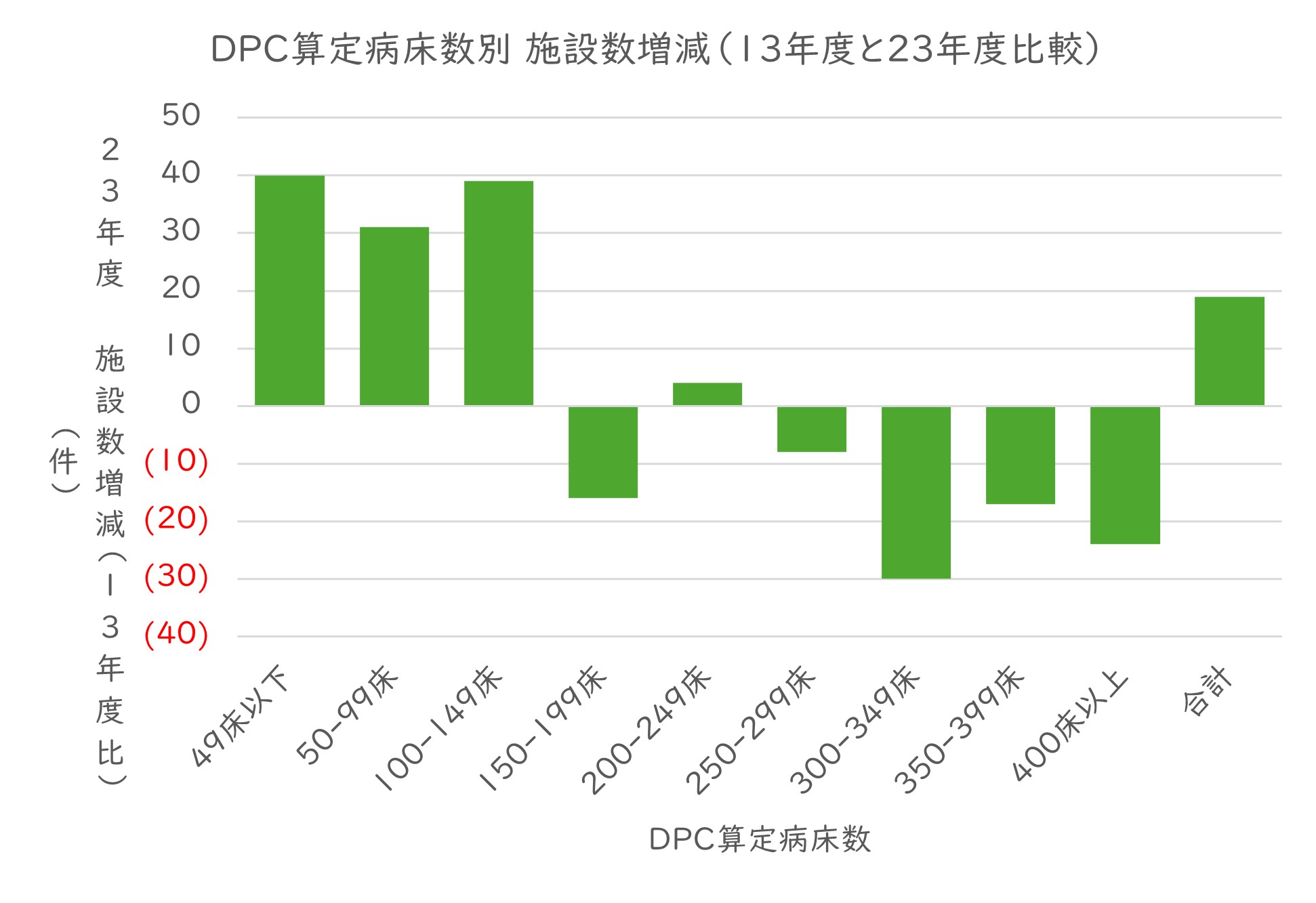

DPC算定病床数(50床刻み)ごとの施設数を見ると、この10年間で49床以下、50-99床、100-149床の区分において、施設数が増加した=グラフ1=。差分を取ると、その傾向はより明確になる=グラフ2=。

グラフ1 DPC参加病院のDPC算定病床数別施設数

厚生労働省 DPC導入の影響評価に係る調査 「退院患者調査」 の結果報告施設概要表を基に作成

グラフ2 DPC参加病院のDPC算定病床数別施設数増減(2013年度と2023年度の比較)

厚生労働省 DPC導入の影響評価に係る調査 「退院患者調査」 の結果報告施設概要表を基に作成

つまり、急性期医療のニーズ減少や地域包括ケア病棟の整備などにより急性期機能をコンパクトにしつつ、2023年度時点ではDPC参加病院数が減っていないことから、何とか急性期機能を維持している様子が見て取れる。

そのような変化は、DPC参加施設の病床数にも表れている。2013年度と2023年度の平均DPC算定病床数、平均病床総数、施設数を比較した=表=。

表 DPC参加病院(算定病床数・病床総数・施設数)の10年間の変化

厚生労働省 DPC導入の影響評価に係る調査 「退院患者調査」 の結果報告施設概要表を基に作成

DPC参加病院は19施設増え、平均病床総数は332床から329床と若干減少した。この10年間で中小病院が加わった影響が主だろう。一方、DPC算定病床数は293床から273床に20床減った。つまり、急性期機能をダウンサイジングし、地域包括ケア病棟などに切り替えたと思われる(2023年度DPC参加病院の地域包括ケア病棟の平均病床数は21床)。

DPC算定病床数(50床刻み)ごとの施設数を見ると、この10年間で49床以下、50-99床、100-149床の区分において、施設数が増加した=グラフ1=。差分を取ると、その傾向はより明確になる=グラフ2=。

グラフ1 DPC参加病院のDPC算定病床数別施設数

厚生労働省 DPC導入の影響評価に係る調査 「退院患者調査」 の結果報告施設概要表を基に作成

グラフ2 DPC参加病院のDPC算定病床数別施設数増減(2013年度と2023年度の比較)

厚生労働省 DPC導入の影響評価に係る調査 「退院患者調査」 の結果報告施設概要表を基に作成

つまり、急性期医療のニーズ減少や地域包括ケア病棟の整備などにより急性期機能をコンパクトにしつつ、2023年度時点ではDPC参加病院数が減っていないことから、何とか急性期機能を維持している様子が見て取れる。

■急性期機能のコンパクト化に対する先行き不透明な評価の方向性

一方、2024年度診療報酬改定の医療機関別係数の見 直しにより、DPC標準病院群はデータ数が月90未満とそれ以外で基礎係数に差が生じるようになった。

データ数の少ない施設では、相対的に医療資源投入量が少ないことを反映した措置である。ただし、これらの関係性は必要十分条件ではない。データ数が少なくても医療資源投入量の多い施設はあり、逆にデータ数が多くても医療資源投入量の少ない施設もある。つまり、この基礎係数に差を設ける制度は、一見、関連性のありそうな条件を利用し、無理矢理こじつけた不適切な評価と考えている。データ数を基準に、基礎係数に差を設けることも問題だが、さらに次期改定ではDPC制度参加・退出の判定に用いることが想定されている。

急性期機能をコンパクトにしてでも維持することが地域にとって必要と考えている病院において、データ数の問題は悩ましい。データ数 「90」 が問題となりそうな49床以下の施設は100を超えている=グラフ1=。またデータ数 「90」 の線引きの根拠が不明確であるがゆえ、 「90」 が突然150や200になることもありえる。そうなれば、相当数の病院がDPCから退出することになる。しかし、急性期機能をコンパクトにした結果、基礎係数で評価されず、DPC制度から退出を促されるとしても、では 「急性期をやめます」 とは簡単にいかない。地域によっては救急搬送や手術患者は今日も明日も受け入れざるを得ない。では、DPC制度から退出を促される病院は、出 来高病院に戻るべきか、地ケアや地域包括医療病棟など別の包括化された入院料に移るべきか、どちらだろうか。現状の議論から、その方向性は見えてこない。

疾患や病態に応じた医療資源投入量ではなく、データ数で議論することは本質的ではない。それだけでなく、多くの中小病院が将来の方向性を見失いかねないだろう。

【2025年9月15日号 Vol.10 メディカル・マネジメント】

データ数の少ない施設では、相対的に医療資源投入量が少ないことを反映した措置である。ただし、これらの関係性は必要十分条件ではない。データ数が少なくても医療資源投入量の多い施設はあり、逆にデータ数が多くても医療資源投入量の少ない施設もある。つまり、この基礎係数に差を設ける制度は、一見、関連性のありそうな条件を利用し、無理矢理こじつけた不適切な評価と考えている。データ数を基準に、基礎係数に差を設けることも問題だが、さらに次期改定ではDPC制度参加・退出の判定に用いることが想定されている。

急性期機能をコンパクトにしてでも維持することが地域にとって必要と考えている病院において、データ数の問題は悩ましい。データ数 「90」 が問題となりそうな49床以下の施設は100を超えている=グラフ1=。またデータ数 「90」 の線引きの根拠が不明確であるがゆえ、 「90」 が突然150や200になることもありえる。そうなれば、相当数の病院がDPCから退出することになる。しかし、急性期機能をコンパクトにした結果、基礎係数で評価されず、DPC制度から退出を促されるとしても、では 「急性期をやめます」 とは簡単にいかない。地域によっては救急搬送や手術患者は今日も明日も受け入れざるを得ない。では、DPC制度から退出を促される病院は、出 来高病院に戻るべきか、地ケアや地域包括医療病棟など別の包括化された入院料に移るべきか、どちらだろうか。現状の議論から、その方向性は見えてこない。

疾患や病態に応じた医療資源投入量ではなく、データ数で議論することは本質的ではない。それだけでなく、多くの中小病院が将来の方向性を見失いかねないだろう。

【2025年9月15日号 Vol.10 メディカル・マネジメント】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-25組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金

2026-02-06

薬局報酬、かかりつけ薬剤師制度の検討

2026-02-05

話しがズレていく…