病院・診療所

バイオ後続品の使用数量割合を評価する「バイオ後続品使用体制加算」が新設

バイオ後続品の現状の使用数量割合は?

株式会社メデュアクト 代表取締役 流石 学

令和6年度診療報酬改定では、バイオ後続品の使用数量割合の基準を満たす医療機関を評価する「バイオ後続品使用体制加算」が新設される。

筆者が後発医薬品とバイオ後続品の違いについて、密かに質問される機会が増えたのも、注目度が上がっている影響だろう。なおバイオ後続品は、以下に定義されている。

筆者が後発医薬品とバイオ後続品の違いについて、密かに質問される機会が増えたのも、注目度が上がっている影響だろう。なおバイオ後続品は、以下に定義されている。

- バイオ後続品とは、国内で既に新有効成分含有医薬品として承認されたバイオテクノロジー応用医薬品(以下、先行バイオ医薬品)と同等/同質の品質、安全性、有効性を有する医薬品として、異なる製造販売業者により開発される医薬品である。

- バイオ後続品は、一般的にバイオシミラーといわれており、品質、安全性及び有効性について、先行バイオ医薬品との比較から得られた同等性/同質性を示すデータ等に基づき開発できる。

「経済財政運営と改革の基本方針2022」(令和4年6月7日閣議決定)では、社会保障分野における経済・財政一体改革の強化・推進として「バイオシミラーについて、医療費適正化効果を踏まえた目標値を今年度中に設定し、着実に推進する」と述べられている。その後、政策目標として、2029年度末までにバイオシミラーに80%以上置き換わった成分数が全体の成分数の60%以上とすることが示された。また昨年10月に示された診療報酬改定の具体的方向性にも「バイオ後続品の使用促進」が明記され、診療報酬にどのような形で盛り込まれるかは注目していた点の1つだった。

令和5年11月時点で薬価収載されているバイオ後続品は18品目となっている。品目が限られるため、現状のバイオ後続品の市場規模はそれほど大きくないものの、近年の先行バイオ医薬品の動向を踏まえると、医療費に与える影響が大きくなることは明白だろう。

■バイオ後続品の現状の使用数量割合は?

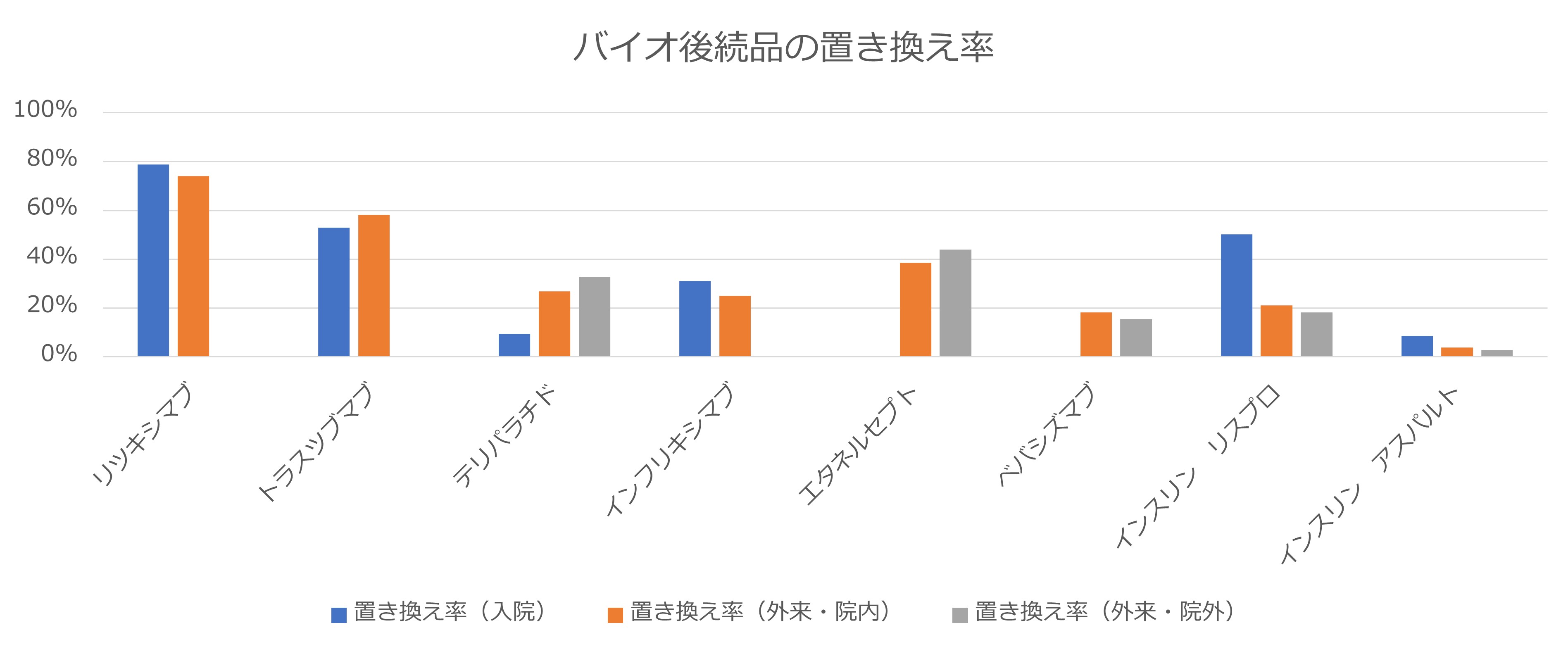

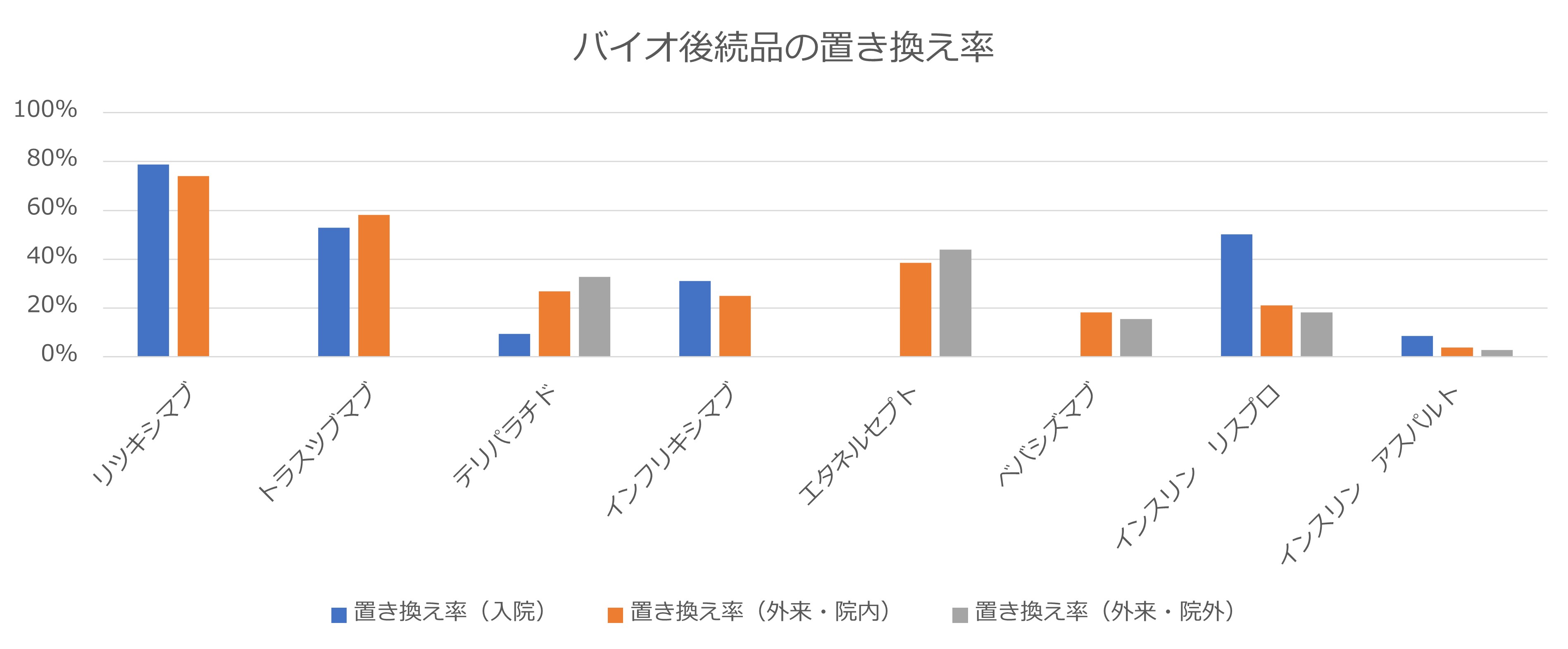

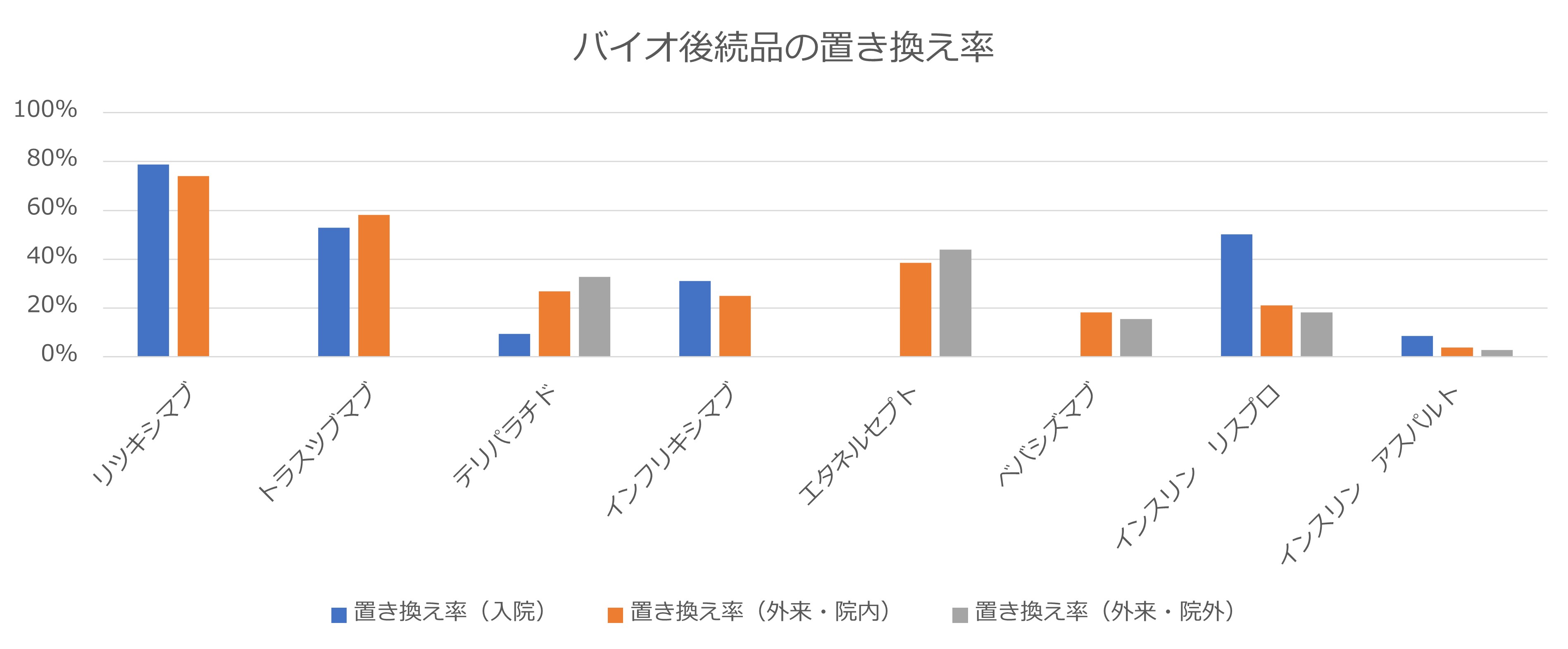

中医協の資料をもとに、主なバイオ後続品の置き換え率を図にまとめた。バイオ後続品への置き換え率が50%を超えている品目もあれば、20%に満たない品目もある。また置き換え率が、入院>外来の品目もあれば、入院<外来の品目もあるようだ。もちろん先行バイオ医薬品とバイオ後続品で適応に違いがあるため、一律に置き換えられないことを割り引いても、対象患者(疾患)や医療制度、それに伴う患者の自己負担額の多寡といった因子も絡んでいるように見受けられる。

■今後想定される動きは?

バイオ後続品使用体制加算に話を戻そう。

同加算の算定対象は入院患者であって、バイオ後続品のある先発バイオ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く)とバイオ後続品を使用している者となっている。

そして注目したいポイントが、使用数量割合が施設基準になった点だろう。

入院患者へのバイオ後続品とバイオ後続品のある先発バイオ医薬品の合算した規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合が施設基準となる。

バイオ後続品の使用促進にかかる評価は、令和2年度改定で新設されたバイオ後続品導入初期加算がある。しかし、バイオ後続品導入初期加算は外来患者が対象であり、バイオ後続品の説明を行い、かつ処方した場合に算定できるスポットの加算となっている。対象品目も限られており、インセンティブも決して大きくなかった。その結果が、前述の置き換え率につながっているのだろう。なお、バイオ後続品導入初期加算も令和6年度改定で対象患者が拡大され、医療機関において注射するバイオ後続品を使用する全ての患者に見直される。

使用数量割合が施設基準になると、病院全体の目標として取り組みやすくなる。施設基準を満たすために、病院として動くケースがこれまで以上に増えるだろう。

医薬品の使用数量割合が評価対象といえば、ご存知のとおり、後発医薬品使用体制加算がある。後発医薬品使用割合の過去の動きを思い返すと、DPC/PDPSの機能評価係数Ⅱに後発医薬品係数が導入されたときに、DPC参加病院がこれまでにないハイペースで長期収載品の採用薬を後発医薬品に切り替えた。診療報酬による経済的インセンティブが、強烈なドライバーになった形だ。

これから5年間で、バイオ後続品のある60%以上の成分で、置き換え率80%以上にするという政策目標が達成されると仮定すると、今後かなり積極的な政策誘導がなされるのではないだろうか。今回の改定が強いドライバーになるかはわからないが、何かしらのタイミングで、バイオ後続品も急速に置き換え率が上がる可能性はあるだろう。

【2024. 3. 1 Vol.587 医業情報ダイジェスト】

同加算の算定対象は入院患者であって、バイオ後続品のある先発バイオ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く)とバイオ後続品を使用している者となっている。

そして注目したいポイントが、使用数量割合が施設基準になった点だろう。

入院患者へのバイオ後続品とバイオ後続品のある先発バイオ医薬品の合算した規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合が施設基準となる。

バイオ後続品の使用促進にかかる評価は、令和2年度改定で新設されたバイオ後続品導入初期加算がある。しかし、バイオ後続品導入初期加算は外来患者が対象であり、バイオ後続品の説明を行い、かつ処方した場合に算定できるスポットの加算となっている。対象品目も限られており、インセンティブも決して大きくなかった。その結果が、前述の置き換え率につながっているのだろう。なお、バイオ後続品導入初期加算も令和6年度改定で対象患者が拡大され、医療機関において注射するバイオ後続品を使用する全ての患者に見直される。

使用数量割合が施設基準になると、病院全体の目標として取り組みやすくなる。施設基準を満たすために、病院として動くケースがこれまで以上に増えるだろう。

医薬品の使用数量割合が評価対象といえば、ご存知のとおり、後発医薬品使用体制加算がある。後発医薬品使用割合の過去の動きを思い返すと、DPC/PDPSの機能評価係数Ⅱに後発医薬品係数が導入されたときに、DPC参加病院がこれまでにないハイペースで長期収載品の採用薬を後発医薬品に切り替えた。診療報酬による経済的インセンティブが、強烈なドライバーになった形だ。

これから5年間で、バイオ後続品のある60%以上の成分で、置き換え率80%以上にするという政策目標が達成されると仮定すると、今後かなり積極的な政策誘導がなされるのではないだろうか。今回の改定が強いドライバーになるかはわからないが、何かしらのタイミングで、バイオ後続品も急速に置き換え率が上がる可能性はあるだろう。

【2024. 3. 1 Vol.587 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[新着記事]

2025-12-22正常分娩費用の自己負担無償化議論

2025-12-19

現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2025-12-19

私は職員のことを一番考えている

2025-12-19

今年の春闘の結果と病院の処遇改善への姿勢

2025-12-18

事例に学ぶ外来データ提出加算導入の極意!

2025-12-17

在宅療養指導管理材料加算について運用の留意点

2025-12-16

介護人材採用のカギはネット広告一択

2025-12-15

急速な環境変化に精神科病院は地域移行を目指せるのか

2025-12-12

生成AIとの付き合い方

2025-12-12

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2025-12-11

リテンションとしての新たなポジションの創設

2025-12-10

組織文化と価値観のすり合わせ