病院・診療所

人工骨頭挿入術「緊急挿入加算」の地域差と課題

データから読み解く!

株式会社メデュアクト 代表取締役 流石 学

大腿骨近位部骨折、特に高齢者に多い大腿骨頸部骨折に対しては、人工骨頭挿入術が一般的な治療法とされている。これに関連する 「緊急挿入加算」 は、75歳以上の大腿骨近位部骨折患者に対し、骨折後48時間以内に人工骨頭挿入術を実施した場合に400点を算定できる。これは早期手術を評価し、促進することを目的として、2022年の診療報酬改定で新設されたものである。

緊急手術の実施は患者の予後に大きく関与する。受傷後の長期臥床は、肺炎、深部静脈血栓症、認知機能の低下、廃用症候群など多くの合併症を引き起こすリスクがあり、これらは生命予後の悪化や生活機能の低下に直結する。そのため、受傷からできるだけ早期に手術を行い、早期離床・リハビリにつなげることが極めて重要とされている。

緊急挿入加算は、こうしたエビデンスに基づき、医療現場に迅速な対応体制の構築を促すインセンティブとして機能している。地域医療連携による搬送体制、整形外科と麻酔科の連携、術前評価体制の整備など、組織的な取り組みが求められるため、単なる加算にとどまらず、質の高い急性期医療の実現を後押しする制度的支援といえる。

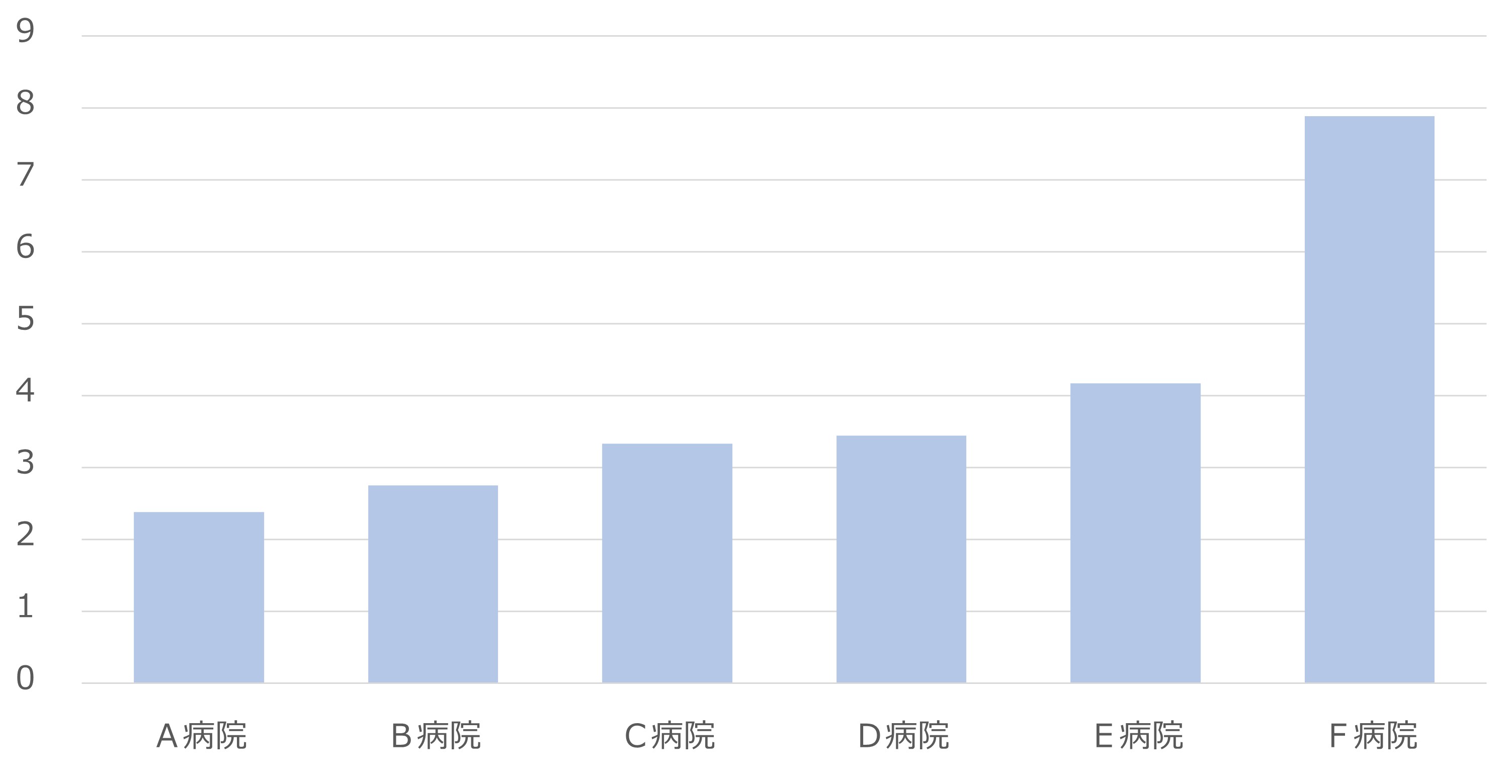

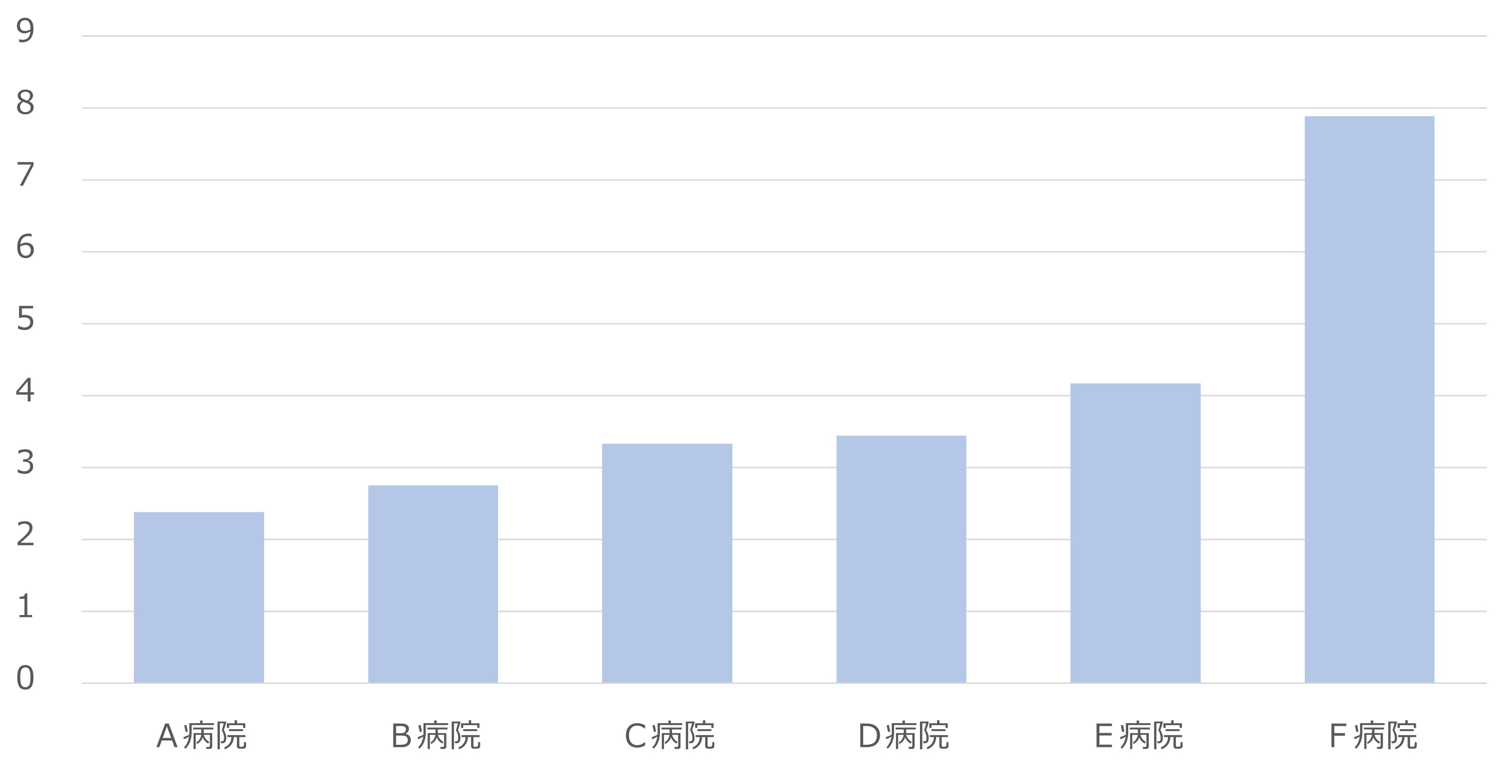

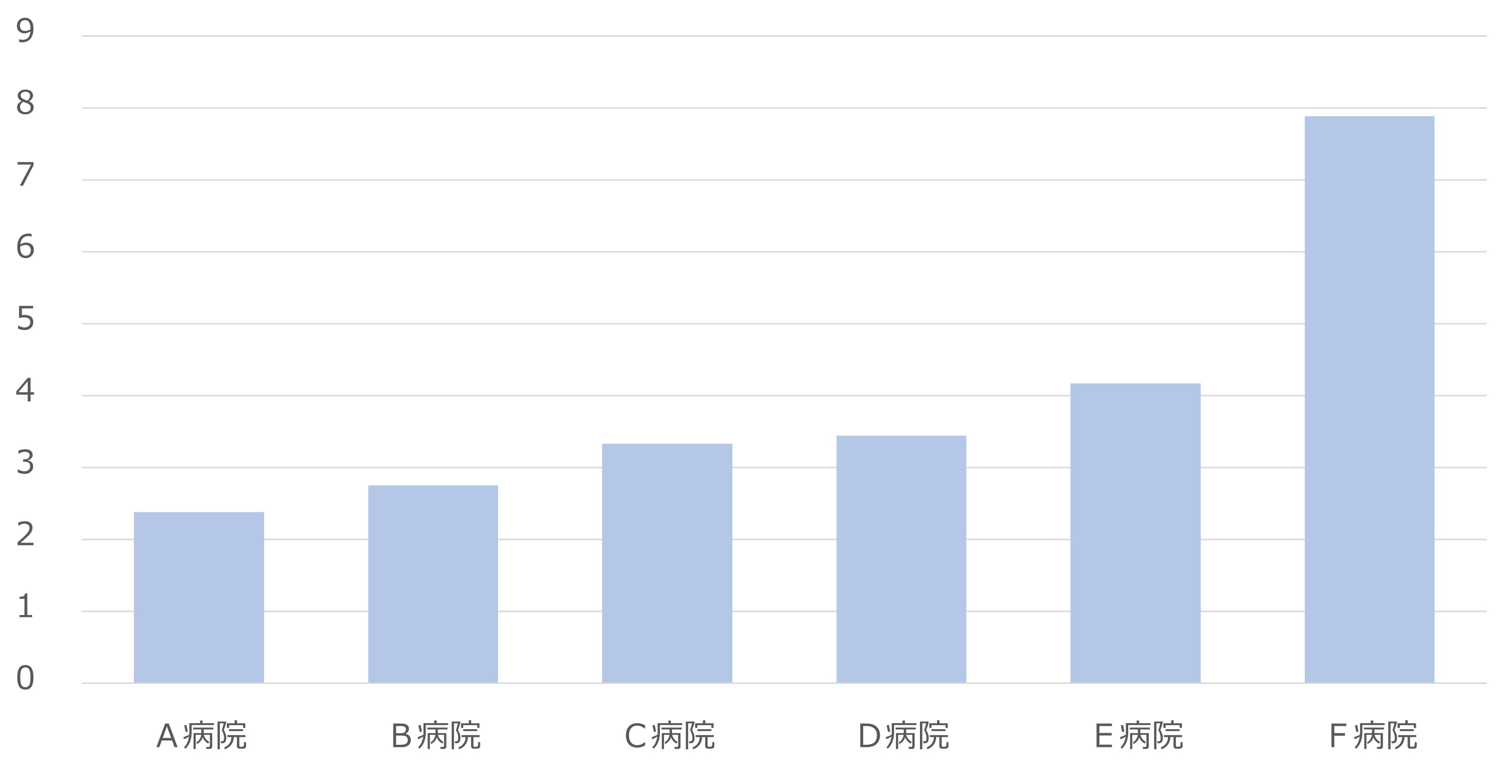

一方で、人工骨頭挿入術の術前日数は医療機関によって大きく異なっているのが実状だ。一例として、病院情報の公表をもとにX地域のDPC参加病院における人工骨頭挿入術の平均術前日数を比較した(図1)。同じ術式であっても、病院間で数日の差があることがわかる。他地域で同様の検証を行っても、平均術前日数が1日未満の病院もあれば、1週間を超えている病院もあり、X地域に限らず日本全体で同様の課題を抱えていることがうかがえる。こうした点は、新たな地域医療構想に関する検討会でも指摘されている。

なお、誌面の都合上割愛するが、大腿骨近位部骨折患者に対して骨折後48時間以内に骨折観血的手術を実施した場合に算定できる「緊急整復固定加算」も、同様の傾向を示している。

図1 人工骨頭挿入術の平均術前日数の比較(X地域)

緊急手術の実施は患者の予後に大きく関与する。受傷後の長期臥床は、肺炎、深部静脈血栓症、認知機能の低下、廃用症候群など多くの合併症を引き起こすリスクがあり、これらは生命予後の悪化や生活機能の低下に直結する。そのため、受傷からできるだけ早期に手術を行い、早期離床・リハビリにつなげることが極めて重要とされている。

緊急挿入加算は、こうしたエビデンスに基づき、医療現場に迅速な対応体制の構築を促すインセンティブとして機能している。地域医療連携による搬送体制、整形外科と麻酔科の連携、術前評価体制の整備など、組織的な取り組みが求められるため、単なる加算にとどまらず、質の高い急性期医療の実現を後押しする制度的支援といえる。

一方で、人工骨頭挿入術の術前日数は医療機関によって大きく異なっているのが実状だ。一例として、病院情報の公表をもとにX地域のDPC参加病院における人工骨頭挿入術の平均術前日数を比較した(図1)。同じ術式であっても、病院間で数日の差があることがわかる。他地域で同様の検証を行っても、平均術前日数が1日未満の病院もあれば、1週間を超えている病院もあり、X地域に限らず日本全体で同様の課題を抱えていることがうかがえる。こうした点は、新たな地域医療構想に関する検討会でも指摘されている。

なお、誌面の都合上割愛するが、大腿骨近位部骨折患者に対して骨折後48時間以内に骨折観血的手術を実施した場合に算定できる「緊急整復固定加算」も、同様の傾向を示している。

図1 人工骨頭挿入術の平均術前日数の比較(X地域)

■算定率は低いが、地域差は大きい

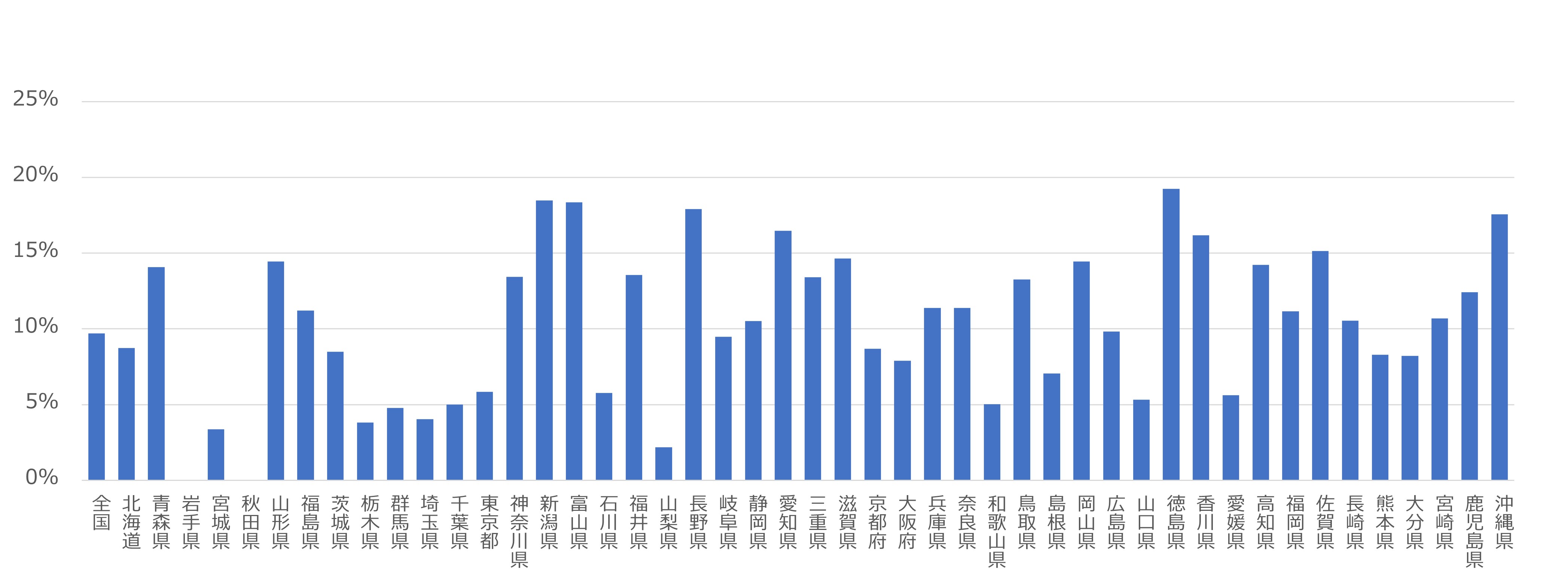

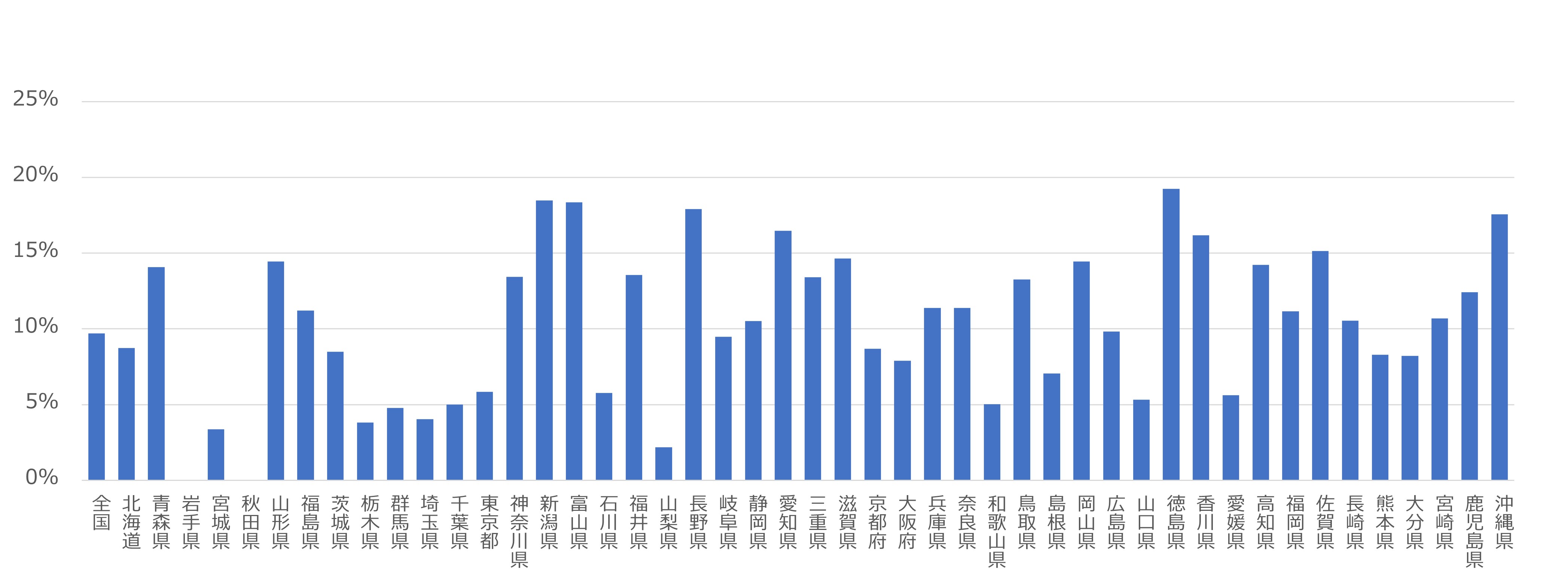

病院間でこれだけの差があるなら、地域間でも差があるだろう。今回は第10回NDBオープンデータより、都道府県ごとの緊急挿入加算の算定割合を比較した(図2)。緊急挿入加算の算定割合は、人工骨頭挿入術の算定回数に対する緊急挿入加算の算定回数の割合としている。

全国における算定率は9.7%と低い。4,000点という高い評価点数がついているにもかかわらずこの水準であることから、骨折後48時間以内に手術を実施することが、医療現場にとっていかに困難であるかを推察できる。

都道府県別に見ると、もっとも算定割合が高いのは徳島県で19.3%、次いで新潟県18.5%、富山県18.4%であった。岩手県と秋田県は年間の算定回数が10件未満のため、図中では0%と表示されている。東京・大阪といった医療資源の豊富な大都市圏も全国平均を下回っており、医療資源の多寡が必ずしも算定率に直結していない実態も明らかになった。経営的にも、緊急挿入加算のような高点数の加算はできるだけ算定したいところだが、地域差は依然として大きく、医療の質の観点からも重要な課題といえる。

なお、緊急挿入加算および緊急整復固定加算の施設基準の一つに、 「大腿骨近位部骨折患者に対する、前年の区分番号 「K046」 骨折観血的手術及び 「K081」 人工骨頭挿入術の算定回数の合計が60回以上であること」 がある。人口の少ない地域では、地域内シェアが高くても件数を満たせず、加算を算定できない場合がある。

地域医療体制確保加算をはじめ、過去実績の件数が施設基準となっている評価項目があるが、地方であっても緊急手術の質を確保しようとする医療現場の努力は同様である。件数要件にとらわれない、現場の実態を踏まえた柔軟な制度設計が望まれる。

図2 緊急挿入加算の算定割合

【2025年8月1日号 Vol.7 メディカル・マネジメント】

全国における算定率は9.7%と低い。4,000点という高い評価点数がついているにもかかわらずこの水準であることから、骨折後48時間以内に手術を実施することが、医療現場にとっていかに困難であるかを推察できる。

都道府県別に見ると、もっとも算定割合が高いのは徳島県で19.3%、次いで新潟県18.5%、富山県18.4%であった。岩手県と秋田県は年間の算定回数が10件未満のため、図中では0%と表示されている。東京・大阪といった医療資源の豊富な大都市圏も全国平均を下回っており、医療資源の多寡が必ずしも算定率に直結していない実態も明らかになった。経営的にも、緊急挿入加算のような高点数の加算はできるだけ算定したいところだが、地域差は依然として大きく、医療の質の観点からも重要な課題といえる。

なお、緊急挿入加算および緊急整復固定加算の施設基準の一つに、 「大腿骨近位部骨折患者に対する、前年の区分番号 「K046」 骨折観血的手術及び 「K081」 人工骨頭挿入術の算定回数の合計が60回以上であること」 がある。人口の少ない地域では、地域内シェアが高くても件数を満たせず、加算を算定できない場合がある。

地域医療体制確保加算をはじめ、過去実績の件数が施設基準となっている評価項目があるが、地方であっても緊急手術の質を確保しようとする医療現場の努力は同様である。件数要件にとらわれない、現場の実態を踏まえた柔軟な制度設計が望まれる。

図2 緊急挿入加算の算定割合

【2025年8月1日号 Vol.7 メディカル・マネジメント】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-27現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-02-26

後ろを振り返るか、前を見るか

2026-02-25

組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金