組織・人材育成

能力主義の人事考課から、部下の指導の基本を考える

人事・労務 ここは知っておきたい

株式会社ToDoビズ 代表取締役 篠塚 功

先日、都内の病院で、新任の考課者を対象に2日間の考課者研修を行いました。一般職員に対し、能力主義の人事考課を運用しているところですが、これに使う考課要素は、責任性や判断力など捉え方の広い概念であるため、研修を行い考課者の価値基準を合わせていく努力をしなければなりません。評価のばらつきが大きくなりやすいため、処遇に反映させるにはあまり適さないのではないかと感じることもありますが、部下を指導する基本を身に付けるにあたり、適した人事考課だとも感じます。そこで今回は、能力主義の人事考課の要素から、部下の指導について考えます。

能力主義の人事考課の体系と考課要素

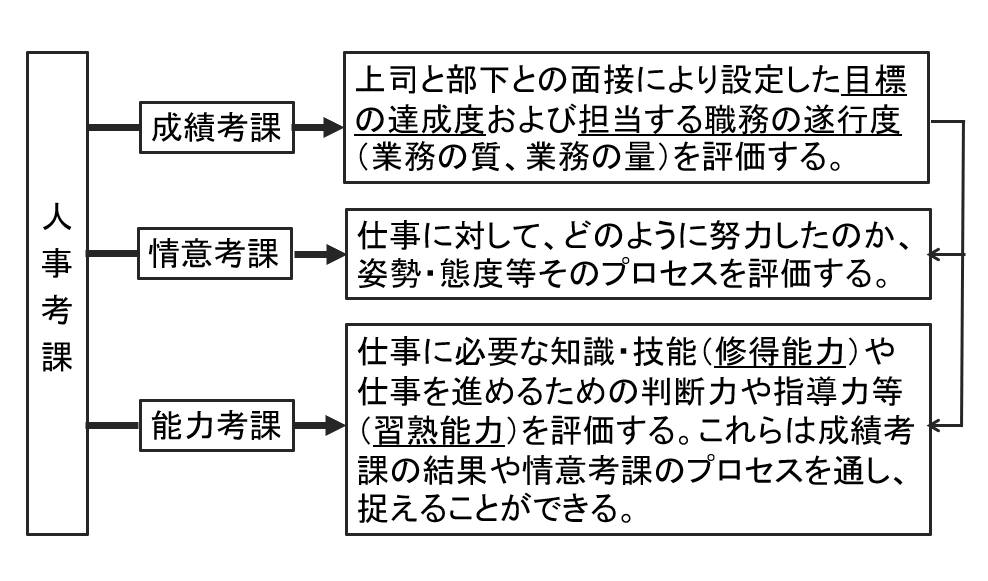

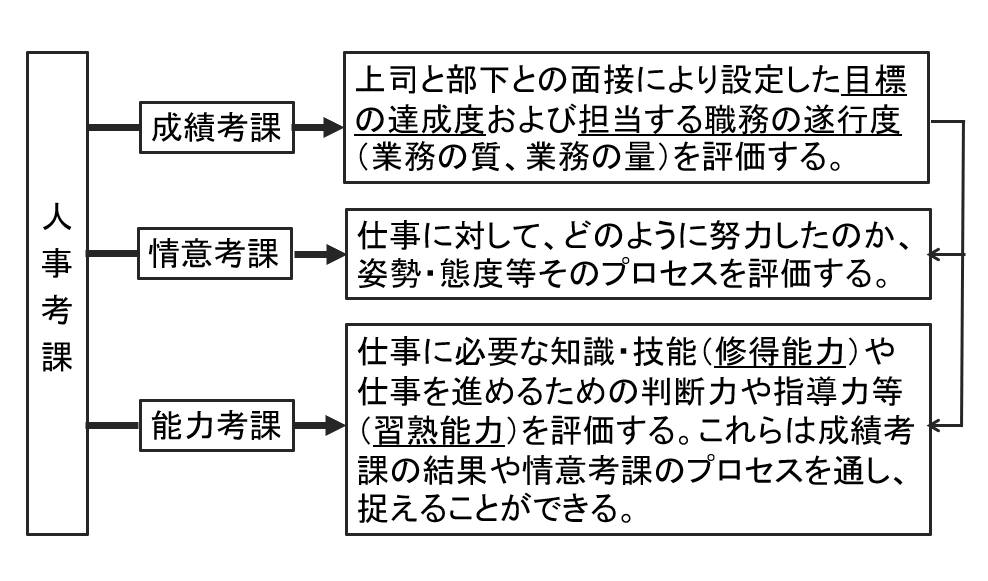

能力主義の人事考課の体系を図にしました。成績考課という仕事の結果を捉える評価を基に、その結果をもたらした仕事への姿勢や態度を捉える情意考課の要素にまず目を向けます。その次に、仕事をする上で必要な知識や技能といった修得能力、続いて、経験を積むことによって高まっていく習熟能力に目を向けて、部下を指導育成する視点で考課要素が決められています。

情意考課は、組織人、病院人として求められる姿勢や態度を評価するものですが、その考課要素として、規律性、責任性、協調性、積極性を評価します。規律性は、日常の服務規律の遵守度を評価し、責任性は、自分に与えられた仕事に対する意欲、姿勢の度合いを評価します。そして、協調性は、チームワークにプラスになる行動を評価し、積極性は、改善や提案、自己啓発、職務拡大などチャレンジへの意欲の度合いを評価します。

能力考課は大きく、修得能力と習熟能力に区分されます。修得能力とは、仕事をする上で身に付けておかなければならない知識や技能です。習熟能力は、経験を積むことによって高まっていく能力で、大きくは、課題対応能力と対人対応能力に区分できます。そして、課題対応能力は、判断力と企画力で捉えます。判断力は、情報を収集し取捨選択して方向性を定めていく能力であり、企画力は、この取捨選択した情報を活用し、実際の活動へと展開していく具現化能力です。

対人対応能力は、コミュニケーションスキルとしての折衝力とマネジメントスキルとしての指導力に分けられます。折衝力は、仕事を進める上で他人と折衝し、自分の意図、考えを相手に説明し、理解納得させる能力であり、指導力は、部下を指導し育成する能力です。

この4つの要素は、実際の運用ではシニアクラスに使用し、ジュニアやマネジメントのクラスには違った表現の要素(例えば、判断力は、ジュニアでは理解力を評価し、マネジメントでは決断力を評価する)で評価していますが、経験の高まりの違いに応じて、表現を変えているにすぎません。したがって、シニアクラスに使う判断力、企画力、折衝力、指導力の内容を十分理解しておけば、どのクラスの指導も可能です。

情意考課は、組織人、病院人として求められる姿勢や態度を評価するものですが、その考課要素として、規律性、責任性、協調性、積極性を評価します。規律性は、日常の服務規律の遵守度を評価し、責任性は、自分に与えられた仕事に対する意欲、姿勢の度合いを評価します。そして、協調性は、チームワークにプラスになる行動を評価し、積極性は、改善や提案、自己啓発、職務拡大などチャレンジへの意欲の度合いを評価します。

能力考課は大きく、修得能力と習熟能力に区分されます。修得能力とは、仕事をする上で身に付けておかなければならない知識や技能です。習熟能力は、経験を積むことによって高まっていく能力で、大きくは、課題対応能力と対人対応能力に区分できます。そして、課題対応能力は、判断力と企画力で捉えます。判断力は、情報を収集し取捨選択して方向性を定めていく能力であり、企画力は、この取捨選択した情報を活用し、実際の活動へと展開していく具現化能力です。

対人対応能力は、コミュニケーションスキルとしての折衝力とマネジメントスキルとしての指導力に分けられます。折衝力は、仕事を進める上で他人と折衝し、自分の意図、考えを相手に説明し、理解納得させる能力であり、指導力は、部下を指導し育成する能力です。

この4つの要素は、実際の運用ではシニアクラスに使用し、ジュニアやマネジメントのクラスには違った表現の要素(例えば、判断力は、ジュニアでは理解力を評価し、マネジメントでは決断力を評価する)で評価していますが、経験の高まりの違いに応じて、表現を変えているにすぎません。したがって、シニアクラスに使う判断力、企画力、折衝力、指導力の内容を十分理解しておけば、どのクラスの指導も可能です。

部下の指導に考課要素を活かす

病院等医療機関において、自分の仕事をいい加減にするような人や、仕事の時間を守れないような人がいたら、安心して患者さんを任せることはできません。そのような人に仕事を任せたら、医療事故などにつながりかねないからです。したがって、上司は、規律性と責任性については、しっかりと部下の職務行動を観察して、これらに問題がないかを把握して指導することは、人事考課をやらなくても、組織を守る上で最低限すべきことと言えます。

また、周りのスタッフとのチームワークを上手に取り、大きな仕事を成し遂げるとか、新たな職務に挑戦するような人がいれば、その人を評価し、有能な人材として活用していくことも、上司として行うべき重要なことです。それができなければ、組織をプロモートすることなどできません。

さらに、部下が仕事でミスをしたとしても、その原因を、部下の知識や技能、判断力、企画力、折衝力等から見出し、部下が自分の弱い部分を理解できるようにサポートすることができれば、部下は、結果から学習することができます。結果から学習し、部下が、この上司の下であれば、自分はもっと成長できるという成長予感を感じることができれば、部下のマスタリー(熟達したいという欲求)が刺激され、意欲的に仕事に取組み、成長してくれることでしょう。能力主義の考課要素は、育成という面で、我々に大事なことを教えてくれるのです

【2025年7月15日号 Vol.6 メディカル・マネジメント】

また、周りのスタッフとのチームワークを上手に取り、大きな仕事を成し遂げるとか、新たな職務に挑戦するような人がいれば、その人を評価し、有能な人材として活用していくことも、上司として行うべき重要なことです。それができなければ、組織をプロモートすることなどできません。

さらに、部下が仕事でミスをしたとしても、その原因を、部下の知識や技能、判断力、企画力、折衝力等から見出し、部下が自分の弱い部分を理解できるようにサポートすることができれば、部下は、結果から学習することができます。結果から学習し、部下が、この上司の下であれば、自分はもっと成長できるという成長予感を感じることができれば、部下のマスタリー(熟達したいという欲求)が刺激され、意欲的に仕事に取組み、成長してくれることでしょう。能力主義の考課要素は、育成という面で、我々に大事なことを教えてくれるのです

【2025年7月15日号 Vol.6 メディカル・マネジメント】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-25組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金

2026-02-06

薬局報酬、かかりつけ薬剤師制度の検討

2026-02-05

話しがズレていく…