病院・診療所

複雑性係数に地域特性はあるのか?

複雑性係数と高齢化率の関係

株式会社メデュアクト 代表取締役 流石 学

DPC/PDPSでは、機能評価係数Ⅱを構成する6つの係数のうち、複雑性係数は一入院当たりの医療資源投入の観点から見た患者構成を評価している。

診断群分類のうち、包括評価対象で、かつ自院で年間12症例以上あったものが評価の対象となる。下記計算式より算出した指数をもとに、病院ごとの複雑性係数が決まる。あくまで疾患構成による評価のため、自院の医療資源投入量によって係数が左右されるものではない。

複雑性指数=

〔当該医療機関の包括範囲出来高点数(一入院当たり)を、DPC(診断群分類)ごとに全病院の平均包括範囲出来高点数に置換えた点数〕/〔全病院の平均一入院当たり包括点数〕

平均在院日数が長くなるにつれて、一入院あたりの平均包括範囲出来高点数は増えるため、個々の診断群分類について言えば、入院期間の設定が長い診断群分類の入院患者の割合が高くなるほど、複雑性係数は高くなる。

主要診断群(MDC)別では、日数設定の長い診断群分類の多い血液系、神経系、呼吸器系、外傷系疾患の患者割合が増えると、複雑性係数は上がる傾向がある。

令和5年5月10日の中医協総会では、複雑性係数が高い値を取る背景として下記の点を挙げている。

診断群分類のうち、包括評価対象で、かつ自院で年間12症例以上あったものが評価の対象となる。下記計算式より算出した指数をもとに、病院ごとの複雑性係数が決まる。あくまで疾患構成による評価のため、自院の医療資源投入量によって係数が左右されるものではない。

複雑性指数=

〔当該医療機関の包括範囲出来高点数(一入院当たり)を、DPC(診断群分類)ごとに全病院の平均包括範囲出来高点数に置換えた点数〕/〔全病院の平均一入院当たり包括点数〕

平均在院日数が長くなるにつれて、一入院あたりの平均包括範囲出来高点数は増えるため、個々の診断群分類について言えば、入院期間の設定が長い診断群分類の入院患者の割合が高くなるほど、複雑性係数は高くなる。

主要診断群(MDC)別では、日数設定の長い診断群分類の多い血液系、神経系、呼吸器系、外傷系疾患の患者割合が増えると、複雑性係数は上がる傾向がある。

令和5年5月10日の中医協総会では、複雑性係数が高い値を取る背景として下記の点を挙げている。

●症例構成の影響

- 医療資源投入量の大きい手術や治療を積極的に行う診療科を有する(例:整形外科、脳神経外科等)。

- 主たる診療科が血液内科と呼吸器内科で、地域との連携も活発であることから、症例が多い。

- 脳卒中・脳神経外科的治療疑いの患者のみを受け入れているため。

- 呼吸器疾患の中でも肺癌治療を中心としている。

- 整形外科基幹病院として認知されており、近隣の医療機関や施設からの紹介が多い。

- 12症例以上のあるDPCが少なく、そのDPCの包括範囲出来高点数が高い。

●積極的な患者の受け入れ

- 24時間365日救急・時間外患者を受け入れる体制を整えている。

- 多施設で治療困難となる症例、移植を必要とする症例、緩和ケアを含めた治療を要する症例など多岐に渡り、専門的な医療を提供している。

- 地域の中核病院であり、救急患者、基礎疾患のある高齢者、周囲の高齢者施設からの診療依頼を多く受け入れている。

●自院他病棟との役割分担

- 地域包括ケア病棟と回復期リハビリテーション病棟を有するケアミックス体制となっており、DPC病棟の入院患者が侵襲性の高い手術が必要な患者等、医療必要度の高い患者に集約している。

- コロナ禍の影響と医師不足により病床運用の見直しに迫られ、地域包括ケア病棟を有効活用した結果、専門病院化したような診療実態となったため。

■複雑性係数と高齢化率の関係

血液系疾患を除けば、高齢者特有の疾患の方が、入院日数は長くなる傾向がある。となれば、高齢化率が高い地域の方が、複雑性係数は高くなるはずだ。

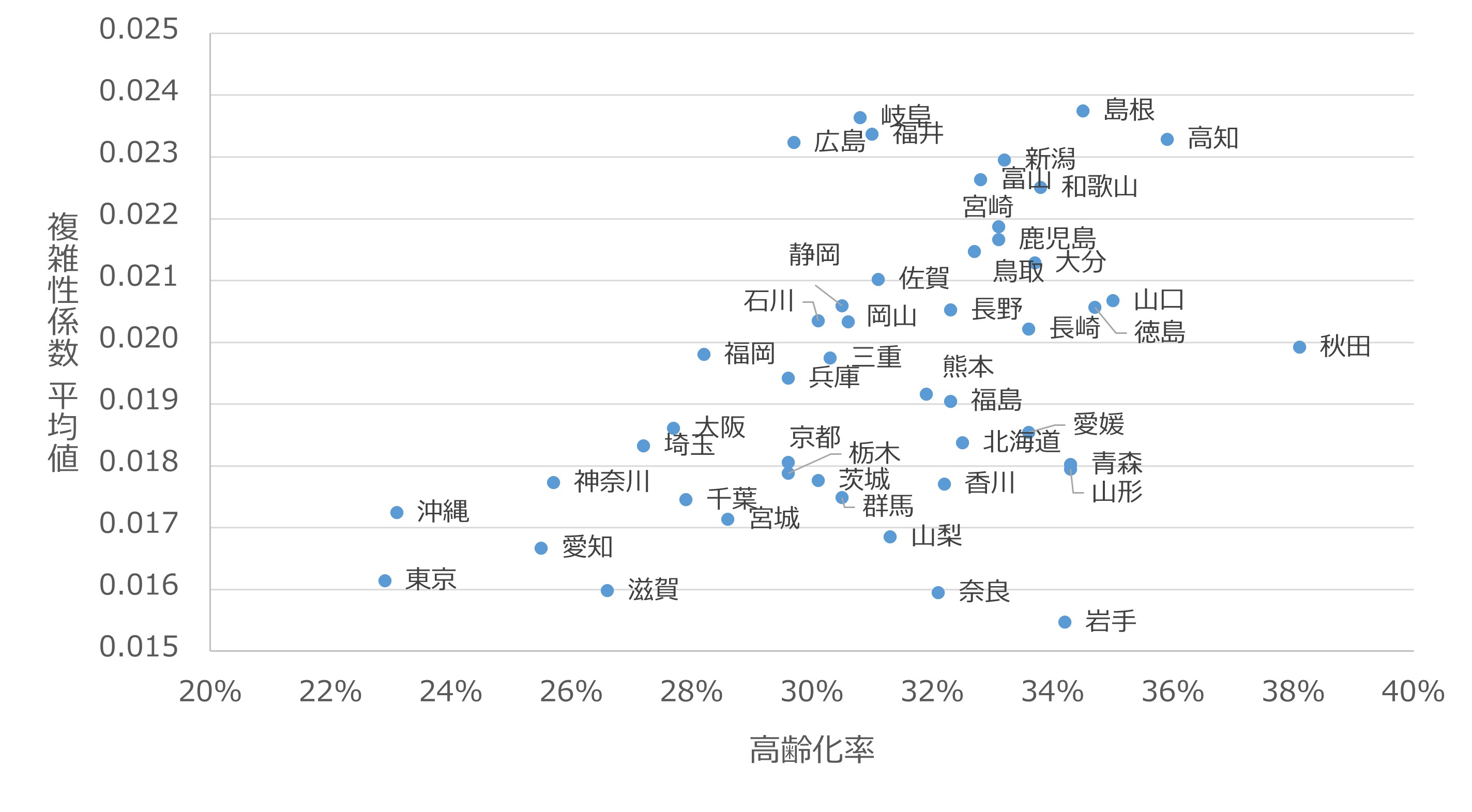

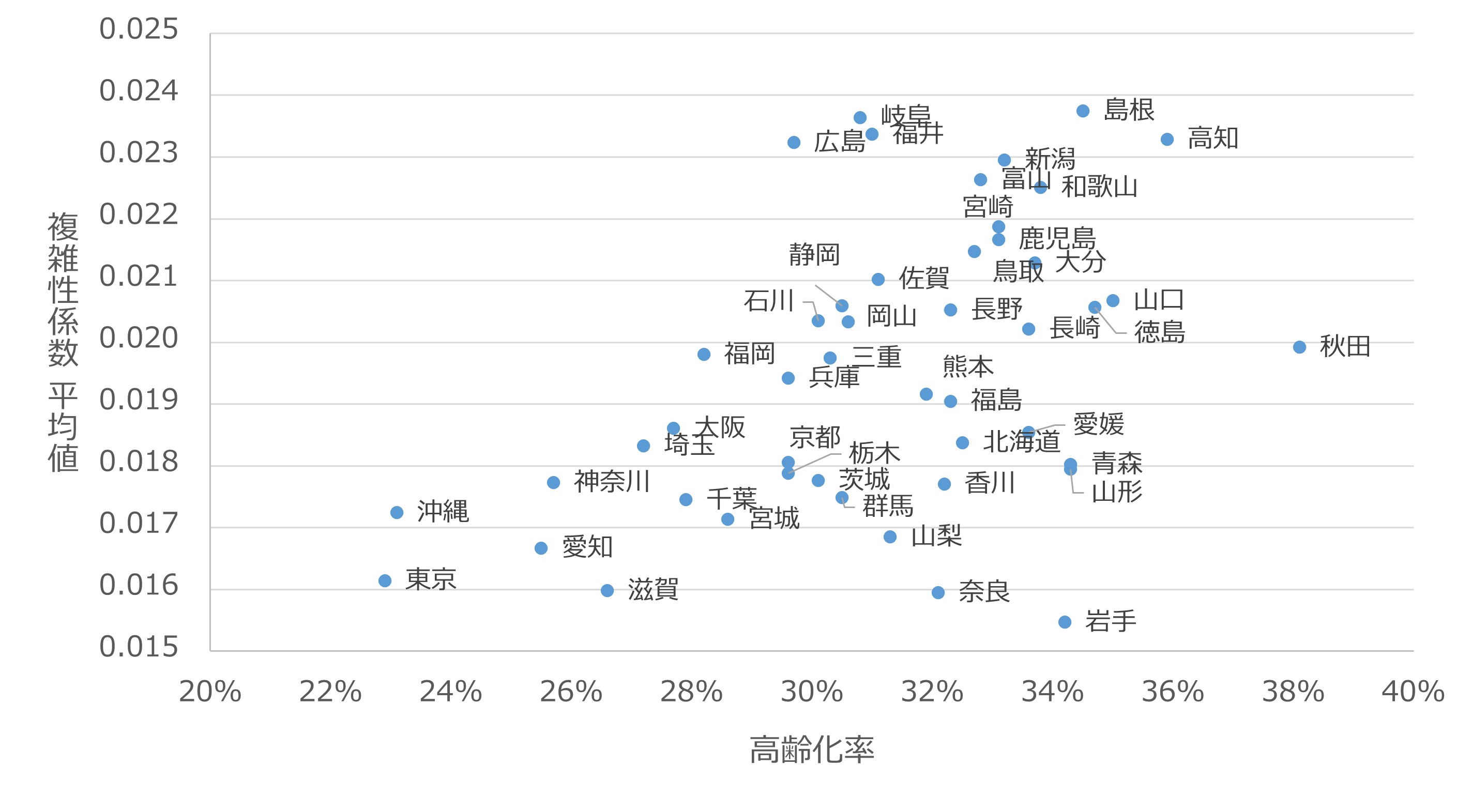

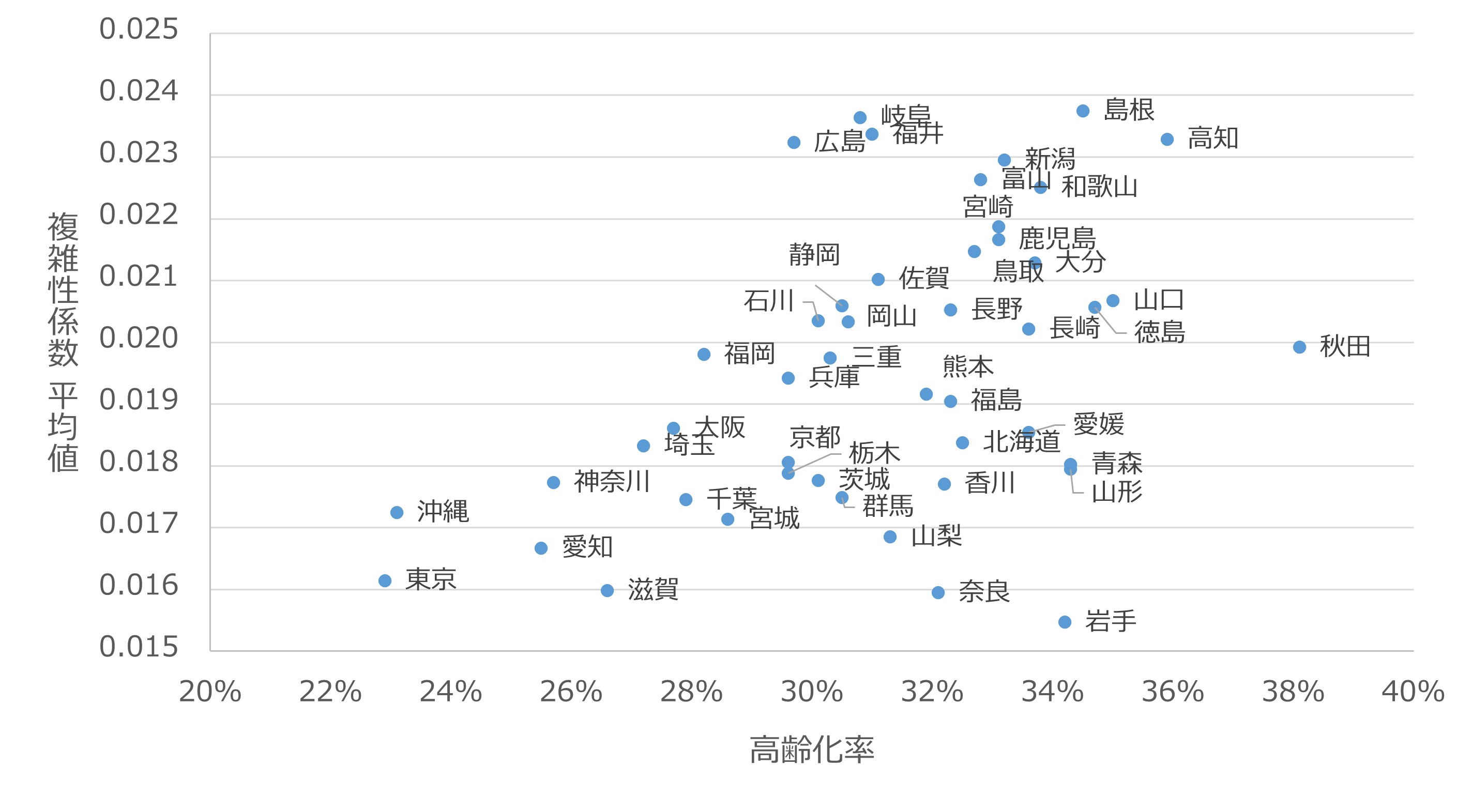

図に、都道府県別の高齢化率とDPC標準病院群の複雑性係数の平均値をプロットした。

国内の高齢化率は29.0%(令和4年10月1日時点)だが、国内全体の高齢化率を下回っているのは、東京都、沖縄県をはじめとする10都県。そのうち、複雑性係数の平均値が、全体の平均値を上回っているのは福岡県のみだった。やはり高齢化率が低い地域は複雑性係数が上がりづらい傾向にあるようだ。

とはいえ高齢化率が高ければ、複雑性係数が上がるとは限らない。

北海道・東北地方は、宮城県以外は高齢化率が32%を超えているが、複雑性係数は低い傾向にあるようだ。7道県のうち、複雑性係数が平均値を上回っているのは、高齢化率が全国で最も高い秋田県のみとなっている。

一方で中国地方は、全国トップの島根県をはじめ、5県すべての平均値が0.020を超えている。地域ごとの医療提供体制の在り方、特性が影響しているのだろう。

複雑性係数は疾患構成を評価するため、自助努力で複雑性係数を上げることは難しいと言われていたが、最近では、白内障手術や内視鏡的大腸ポリープ切除術等の短期入院を、一般病棟ではなく、地域包括ケア病棟に入院させることで複雑性係数を上げるケースが増えている。

複雑性係数だけでなく、重症度、医療・看護必要度の該当患者割合も上げることができ、また200床以上の病院の地域包括ケア病棟では、自院一般病棟からの転棟を6割未満にしないと減算になってしまうため、減算回避策にもなっている。

高齢の患者をはじめ、複雑性係数を上げる方に作用する疾患が多いのに複雑性係数が高くない病院では、病床運用に改善余地があるかもしれない。例えば白内障手術は、対象患者数は多いが、どの病棟に入院させるのか、そもそも入院と外来のどちらで実施するのか、改めて院内で検討したい。

【2023. 7. 1 Vol.571 医業情報ダイジェスト】

図に、都道府県別の高齢化率とDPC標準病院群の複雑性係数の平均値をプロットした。

国内の高齢化率は29.0%(令和4年10月1日時点)だが、国内全体の高齢化率を下回っているのは、東京都、沖縄県をはじめとする10都県。そのうち、複雑性係数の平均値が、全体の平均値を上回っているのは福岡県のみだった。やはり高齢化率が低い地域は複雑性係数が上がりづらい傾向にあるようだ。

とはいえ高齢化率が高ければ、複雑性係数が上がるとは限らない。

北海道・東北地方は、宮城県以外は高齢化率が32%を超えているが、複雑性係数は低い傾向にあるようだ。7道県のうち、複雑性係数が平均値を上回っているのは、高齢化率が全国で最も高い秋田県のみとなっている。

一方で中国地方は、全国トップの島根県をはじめ、5県すべての平均値が0.020を超えている。地域ごとの医療提供体制の在り方、特性が影響しているのだろう。

複雑性係数は疾患構成を評価するため、自助努力で複雑性係数を上げることは難しいと言われていたが、最近では、白内障手術や内視鏡的大腸ポリープ切除術等の短期入院を、一般病棟ではなく、地域包括ケア病棟に入院させることで複雑性係数を上げるケースが増えている。

複雑性係数だけでなく、重症度、医療・看護必要度の該当患者割合も上げることができ、また200床以上の病院の地域包括ケア病棟では、自院一般病棟からの転棟を6割未満にしないと減算になってしまうため、減算回避策にもなっている。

高齢の患者をはじめ、複雑性係数を上げる方に作用する疾患が多いのに複雑性係数が高くない病院では、病床運用に改善余地があるかもしれない。例えば白内障手術は、対象患者数は多いが、どの病棟に入院させるのか、そもそも入院と外来のどちらで実施するのか、改めて院内で検討したい。

【2023. 7. 1 Vol.571 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-02最低賃金の上昇と医療機関のパートタイム・有期雇用職員の賃金制度

2026-01-30

「勝手な残業」に悩む院長へ ―黙示の指示を生まない残業ルールのつくり方―

2026-01-30

年末年始における 「休日加算」 について運用の留意点

2026-01-29

介護施設の生産性向上は実現可能か

2026-01-28

最低賃金アップで経営悪化は不可抗力

2026-01-27

現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-01-26

【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-26

ちゃんと覚えないと大変なことになるのに!

2026-01-23

学びを現場に定着させる6つの仕掛け

2026-01-23

医療機関における従業員エンゲージメント向上

2026-01-22

外注契約の落とし穴 ―契約を結ぶ前に考えておきたいこと―

2026-01-21

「辞めます」と言われてからでは遅い! ―院長のマネジメント力アップのポイント―