病院・診療所

第12回 経営計画の策定

実践的病院経営~経営計画の具体的内容について~

株式会社前進 代表取締役 岡本 有

前回は、経営計画策定の流れの中で、基本構想・戦略を踏まえて経営計画を策定するにあたってのポイントを説明しました。そのポイントは可能な限り数値目標を設定し、その数値目標達成のための具体的方策を可能な限りドリルダウンし、納期と責任者を明確にするということでした。

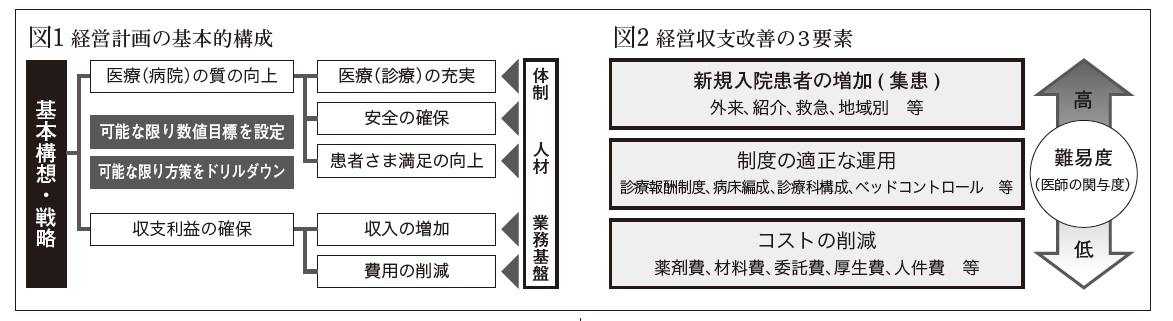

今回からは経営計画の具体的内容について説明します。[収支改善の3要素] 経営計画の基本的構成は図1のようになります。「医療の質の向上」と「収支利益の確保」という観点があり、この2つは密接に連関しますが、今回は「収支利益の確保」に的を絞って説明します。

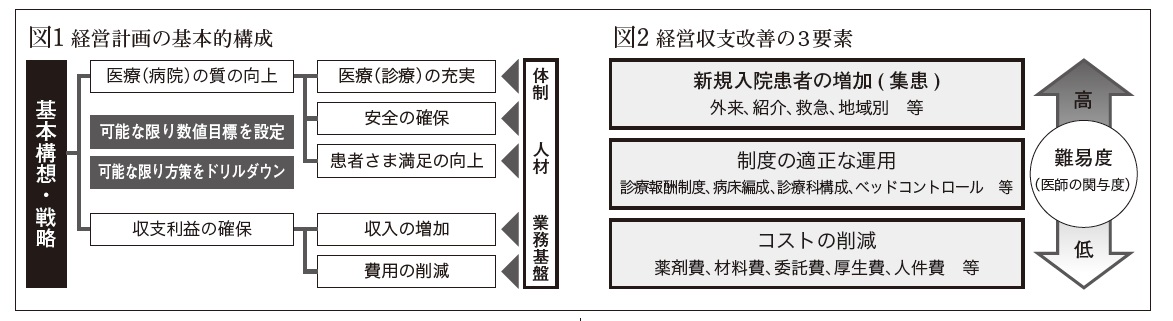

それでは、収支改善のポイントはどのようなものでしょうか。筆者は「新規入院患者の増加」「制度の適正な運用」「コストの削減」の3つの要素に収れんすると考えています(図2参照)。

収入を考える場合、一般的には診療単価と稼働率(延入院患者)という観点から目標を設定することが多いのですが、肝心なのは新規入院患者です。新規入院患者が多ければ、病床の回転を上げざるを得なくなり、平均在院日数が縮まり、単価アップと稼働率の向上が両立します。多くの経営者はこの点に目をそむけて経営計画を立てているように思います。

平均在院日数を一番の数値目標にしているような病院もありますが、それはあくまでも結果としての数値であり、あまり意味があるとは思えません。そういう病院に限って、稼働率が80%台と低迷し、結果として収支が悪化していることが多くみられます。

診療単価、稼働率、平均在院日数はトレードオフの関係にありますが、新規入院患者を増やし、診療報酬制度を適正に運用すれば、同時達成できるのです。

しかし、新規入院患者の増加は容易ではありません。それは、その病院が実践する医療の内容、医師の実力にかかわってくるからです。いくら地域連携室が頑張っても、特色ある医療、地域が求める医療をしていなければ患者さんは集まりません。図1にある「医療(病院)の質」が密接にかかわります。また、いくら良い医療をしていても、マーケットが飽和状態( 患者数に対して競合病院が多すぎる)ならば、どうにもなりません。

それに比べれば「制度の運用」は、病院運営に関する専門的知識は必要としますが、やればできる世界です。これまで述べてきましたように、病棟編成や診療科構成も、冷静にマーケットを分析すれば最適な結論が出せますし、診療報酬制度の運用、ベッドコントロールなどは努力あるのみです。

一番簡単なのが「コストの削減」です。これはそれほど専門知識を必要としません。薬価制度や医療材料制度など多少病院業界特有のものはありますが、企業でもやっていることです。銀行出身の事務長さんなどは、とくにこの分野に長けた人が多く見受けられます。

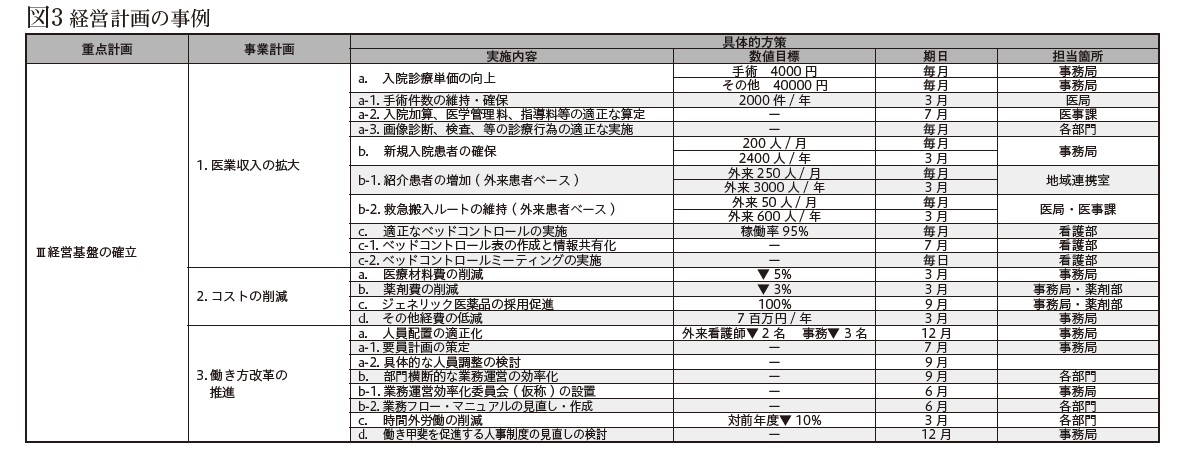

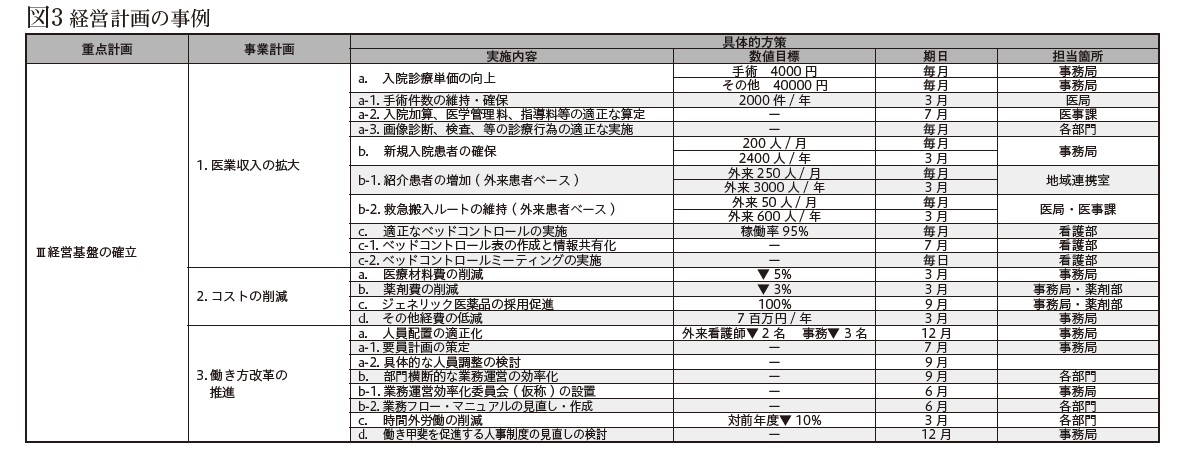

図3に経営計画の一例を示します。この病院は、前年度2億円あまりの赤字となっていましたが、この計画を実行することにより1年で収支トントン、赤字解消にまでもっていきました。外科系の病院なので、医師も事務局も診療単価が高いことに誇りを感じるらしく、診療単価が一番上にきていますが、新規入院患者の増加が全ての力の源泉になることを理解していただき、その数値を明示し、ルート別の目標人数も明確化しました。病院をあげて、あらゆる手段で患者さんの獲得に努力したことが赤字解消の大きな要因だったと思っています。

次回以降、それぞれのセグメントにおける具体的方策について説明していきます。

【2022. 5. 15 Vol.544 医業情報ダイジェスト】

今回からは経営計画の具体的内容について説明します。[収支改善の3要素] 経営計画の基本的構成は図1のようになります。「医療の質の向上」と「収支利益の確保」という観点があり、この2つは密接に連関しますが、今回は「収支利益の確保」に的を絞って説明します。

それでは、収支改善のポイントはどのようなものでしょうか。筆者は「新規入院患者の増加」「制度の適正な運用」「コストの削減」の3つの要素に収れんすると考えています(図2参照)。

収入を考える場合、一般的には診療単価と稼働率(延入院患者)という観点から目標を設定することが多いのですが、肝心なのは新規入院患者です。新規入院患者が多ければ、病床の回転を上げざるを得なくなり、平均在院日数が縮まり、単価アップと稼働率の向上が両立します。多くの経営者はこの点に目をそむけて経営計画を立てているように思います。

平均在院日数を一番の数値目標にしているような病院もありますが、それはあくまでも結果としての数値であり、あまり意味があるとは思えません。そういう病院に限って、稼働率が80%台と低迷し、結果として収支が悪化していることが多くみられます。

診療単価、稼働率、平均在院日数はトレードオフの関係にありますが、新規入院患者を増やし、診療報酬制度を適正に運用すれば、同時達成できるのです。

しかし、新規入院患者の増加は容易ではありません。それは、その病院が実践する医療の内容、医師の実力にかかわってくるからです。いくら地域連携室が頑張っても、特色ある医療、地域が求める医療をしていなければ患者さんは集まりません。図1にある「医療(病院)の質」が密接にかかわります。また、いくら良い医療をしていても、マーケットが飽和状態( 患者数に対して競合病院が多すぎる)ならば、どうにもなりません。

それに比べれば「制度の運用」は、病院運営に関する専門的知識は必要としますが、やればできる世界です。これまで述べてきましたように、病棟編成や診療科構成も、冷静にマーケットを分析すれば最適な結論が出せますし、診療報酬制度の運用、ベッドコントロールなどは努力あるのみです。

一番簡単なのが「コストの削減」です。これはそれほど専門知識を必要としません。薬価制度や医療材料制度など多少病院業界特有のものはありますが、企業でもやっていることです。銀行出身の事務長さんなどは、とくにこの分野に長けた人が多く見受けられます。

図3に経営計画の一例を示します。この病院は、前年度2億円あまりの赤字となっていましたが、この計画を実行することにより1年で収支トントン、赤字解消にまでもっていきました。外科系の病院なので、医師も事務局も診療単価が高いことに誇りを感じるらしく、診療単価が一番上にきていますが、新規入院患者の増加が全ての力の源泉になることを理解していただき、その数値を明示し、ルート別の目標人数も明確化しました。病院をあげて、あらゆる手段で患者さんの獲得に努力したことが赤字解消の大きな要因だったと思っています。

次回以降、それぞれのセグメントにおける具体的方策について説明していきます。

【2022. 5. 15 Vol.544 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[新着記事]

2025-12-19現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2025-12-19

私は職員のことを一番考えている

2025-12-19

今年の春闘の結果と病院の処遇改善への姿勢

2025-12-18

事例に学ぶ外来データ提出加算導入の極意!

2025-12-17

在宅療養指導管理材料加算について運用の留意点

2025-12-16

介護人材採用のカギはネット広告一択

2025-12-15

急速な環境変化に精神科病院は地域移行を目指せるのか

2025-12-12

生成AIとの付き合い方

2025-12-12

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2025-12-11

リテンションとしての新たなポジションの創設

2025-12-10

組織文化と価値観のすり合わせ

2025-12-09

「掃除=雑務」の誤解を解く! 院長が取り組むべき職場風土づくり

2025-12-08

薬局に内部留保を残す理由とは

2025-12-05

治験等の研究研修費の取扱いについて考える