保険薬局

令和6年度調剤報酬改定ポイント~賃上げ~

薬局の体制に係る評価の見直し

たんぽぽ薬局株式会社 薬剤師 緒方孝行

今回の診療報酬改定では、医療関係職種への賃上げ(ベースアップ)が大きく注目されている。令和5年12月20日付の令和6年度の診療報酬改定等に関する大臣折衝事項では、特に診療報酬+0.88%の中で、0.28%を40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師・事務職員、歯科技工所等で従事するものの賃上げに資する措置分と記載している。

40歳という年齢についても厚生労働省内で線引きを行い、若手人材の報酬を引き上げることに注力してもらいたいという願いが込められている。

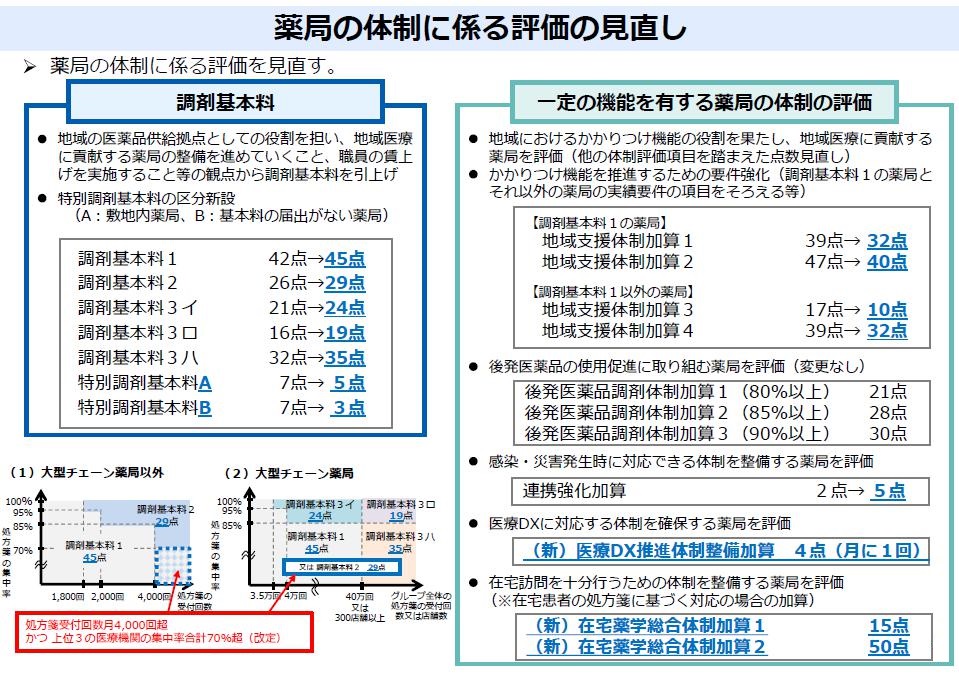

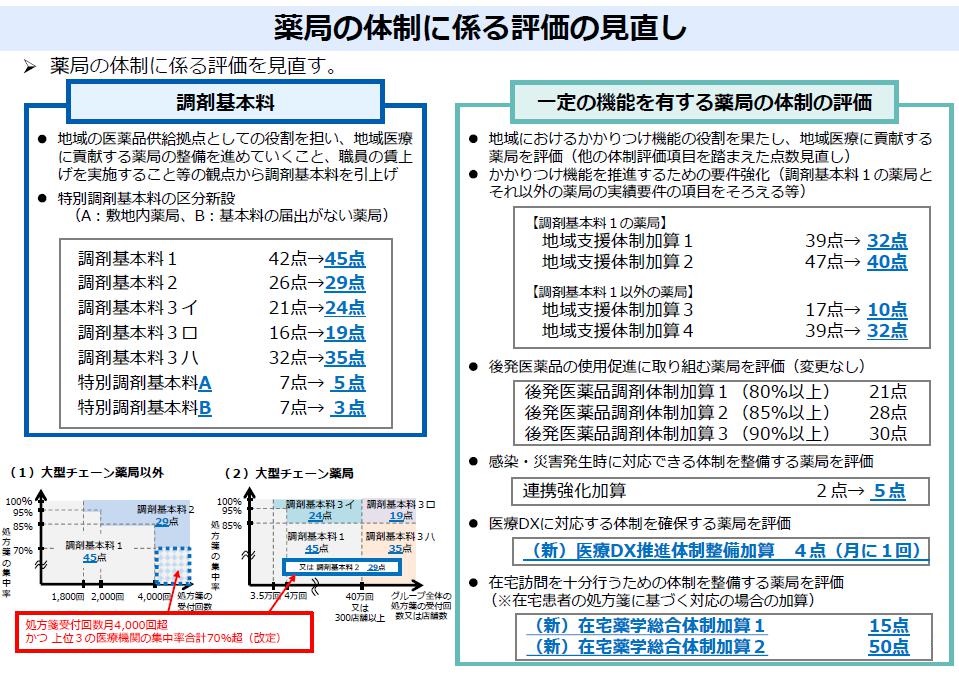

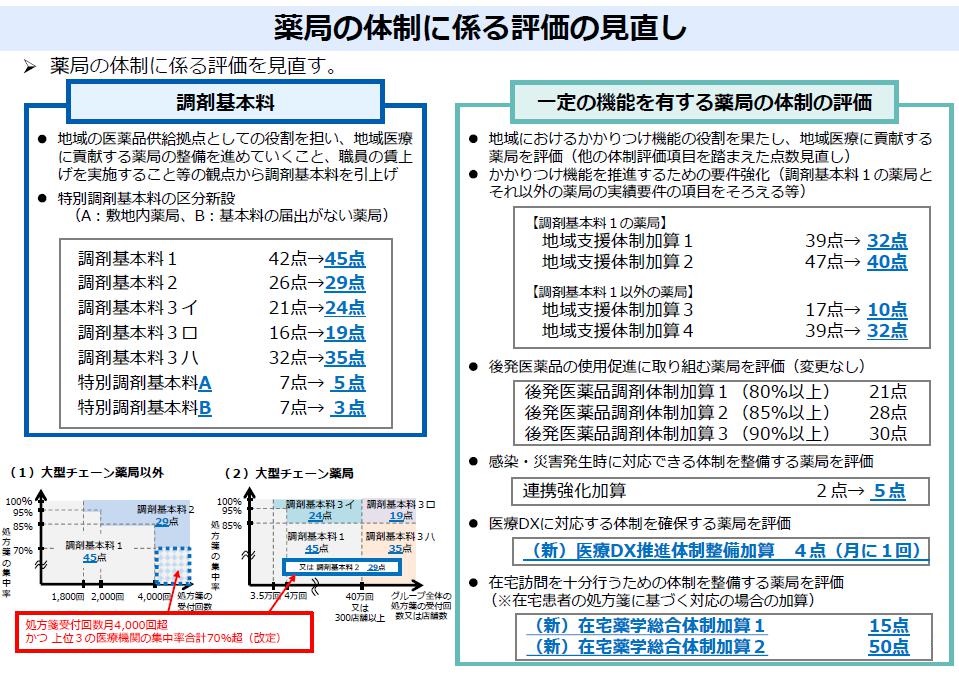

その他、診療報酬・薬価等に関する制度改革事項において、マイナ保険証の利活用および電子処方箋の推進などの医療DXを推進することによる医療情報の有効活用、基本料と地域支援体制加算の関係性の適正化も踏まえた調剤基本料の適正化を中央社会保険医療協議会(以下、中医協とする。)で議論を進め、改革を進めていくという。ベースアップについては、令和6年度に+2. 5%、令和7年度に+2.0%と段階的に引き上げを行う方法をとるか、令和6年度にまとめて+3.5%の引き上げを行う方法をとることによる実施が求められている。

この賃上げの実施状況については抽出調査も予定されており、すでに3月には賃上げの意向調査も実施された。

では、今回の調剤報酬改定のどういった内容に注力すればこのような賃金引き上げを実施することができるのか。薬局経営者からは、「調剤基本料の3点増点があったとしても、地域支援体制加算の一律7点減点の影響が大きく、賃上げの原資を見つけることが難しい」「連携強化加算の増点や医療DX推進体制整備加算の新設がなされたが、その体制整備にかかるイニシャルコストやランニングコストについては加味されておらず、単に加算されたからと言って、そのまま賃上げの原資として活用できるかと言えば、そうではない」といった声も聞こえてくる。また中医協において、かねてから問題視されていた敷地内薬局は、調剤基本料が2点減点となり、なおかつ地域支援体制加算・後発医薬品調剤体制加算・在宅薬学総合体制加算のそれぞれの点数を100分の10に相当する点数に減点された(改定前は地域支援体制加算および後発医薬品調剤体制加算のそれぞれの点数の100分の80に相当する点数とされていた)。

また特定薬剤管理指導加算2、吸入薬指導加算、服用薬剤調整支援料2、外来服薬支援料1の注2(患者もしくはその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を特別な関係にある保険医療機関に情報提供した場合に算定可能とする)、調剤後薬剤管理指導料が算定できないなど、敷地内薬局に対しては非常に厳しい改定となった。

中医協の議論の中で、グループとして敷地内薬局を1店舗でも経営している場合は全ての薬局の調剤基本料を一律に下げるというイメージ図が提示されていたが、今回の改定においては一旦見送られた形となっている。だが、引き続き議論を行うという整理となっているため、今後も議論の動向には注意が必要であろう。

さて、話を戻してどこに注力するか、ということだが、やはり新設された加算などをもれなく算定することや、質の高い在宅医療業務には手厚い改定となっていることから、外来業務と在宅医療業務のバランスを再考し、企業として取り組みを整理していくことが必要となるだろう。とりわけ、先に述べた医療DX推進体制整備加算や連携強化加算といった点数については、ある程度の機能がある薬局であれば算定しやすいものとなっている。特に連携強化加算については、地域支援体制加算取得の施設要件が外れたため、第二種協定指定医療機関の取得要件はあるものの、比較的敷居を下げた印象である。基本料の3点増点に一喜一憂することなく、求められる薬局像を明確にしつつ、加算要件と自社の状況を見極めながらの薬局経営が必要となるだろう。

厚生労働省 令和6年度診療報酬改定の概要( 調剤)より一部抜粋

【2024.6月号 Vol.337 保険薬局情報ダイジェスト】

40歳という年齢についても厚生労働省内で線引きを行い、若手人材の報酬を引き上げることに注力してもらいたいという願いが込められている。

その他、診療報酬・薬価等に関する制度改革事項において、マイナ保険証の利活用および電子処方箋の推進などの医療DXを推進することによる医療情報の有効活用、基本料と地域支援体制加算の関係性の適正化も踏まえた調剤基本料の適正化を中央社会保険医療協議会(以下、中医協とする。)で議論を進め、改革を進めていくという。ベースアップについては、令和6年度に+2. 5%、令和7年度に+2.0%と段階的に引き上げを行う方法をとるか、令和6年度にまとめて+3.5%の引き上げを行う方法をとることによる実施が求められている。

この賃上げの実施状況については抽出調査も予定されており、すでに3月には賃上げの意向調査も実施された。

では、今回の調剤報酬改定のどういった内容に注力すればこのような賃金引き上げを実施することができるのか。薬局経営者からは、「調剤基本料の3点増点があったとしても、地域支援体制加算の一律7点減点の影響が大きく、賃上げの原資を見つけることが難しい」「連携強化加算の増点や医療DX推進体制整備加算の新設がなされたが、その体制整備にかかるイニシャルコストやランニングコストについては加味されておらず、単に加算されたからと言って、そのまま賃上げの原資として活用できるかと言えば、そうではない」といった声も聞こえてくる。また中医協において、かねてから問題視されていた敷地内薬局は、調剤基本料が2点減点となり、なおかつ地域支援体制加算・後発医薬品調剤体制加算・在宅薬学総合体制加算のそれぞれの点数を100分の10に相当する点数に減点された(改定前は地域支援体制加算および後発医薬品調剤体制加算のそれぞれの点数の100分の80に相当する点数とされていた)。

また特定薬剤管理指導加算2、吸入薬指導加算、服用薬剤調整支援料2、外来服薬支援料1の注2(患者もしくはその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を特別な関係にある保険医療機関に情報提供した場合に算定可能とする)、調剤後薬剤管理指導料が算定できないなど、敷地内薬局に対しては非常に厳しい改定となった。

中医協の議論の中で、グループとして敷地内薬局を1店舗でも経営している場合は全ての薬局の調剤基本料を一律に下げるというイメージ図が提示されていたが、今回の改定においては一旦見送られた形となっている。だが、引き続き議論を行うという整理となっているため、今後も議論の動向には注意が必要であろう。

さて、話を戻してどこに注力するか、ということだが、やはり新設された加算などをもれなく算定することや、質の高い在宅医療業務には手厚い改定となっていることから、外来業務と在宅医療業務のバランスを再考し、企業として取り組みを整理していくことが必要となるだろう。とりわけ、先に述べた医療DX推進体制整備加算や連携強化加算といった点数については、ある程度の機能がある薬局であれば算定しやすいものとなっている。特に連携強化加算については、地域支援体制加算取得の施設要件が外れたため、第二種協定指定医療機関の取得要件はあるものの、比較的敷居を下げた印象である。基本料の3点増点に一喜一憂することなく、求められる薬局像を明確にしつつ、加算要件と自社の状況を見極めながらの薬局経営が必要となるだろう。

厚生労働省 令和6年度診療報酬改定の概要( 調剤)より一部抜粋

【2024.6月号 Vol.337 保険薬局情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-01

2023-11-01

2023-11-01

2023-11-01

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-14【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

2025-12-23

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 『機能別病床管理・入退院支援のための制度理解と多職種連携 』

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-01-16現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-01-16

骨太方針2025から見える薬局の経営変化 ~OTC類似薬の保険給付の在り方の見直し~

2026-01-15

地域包括ケア病棟のジレンマ -地域包括医療病棟導入後の 「居場所」 をどう設計するか-

2026-01-15

【セミナーのご案内】令和8年度薬価・調剤報酬改定を読み解く これからの薬局経営の方向性と戦略

2026-01-14

敷地内薬局の評価の在り方の検討

2026-01-13

財務省の意向で、かかりつけ医関連点数は見直し

2026-01-09

現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-01-09

短期的に効率を重視するか、中長期的に個人が成長する環境をつくるか

2026-01-09

長時間労働の是正と時間外労働の事前申請

2026-01-09

患者に “選ばれるクリニック” はこうつくる!

2026-01-08

「療養・就労両立支援指導料」について運用の留意点

2026-01-07

中山間・人口減少地域での新しい特例介護サービス案

2026-01-06

精神病床から介護医療院の道を整備すべき