保険薬局

医療DXに係る薬局での取り組みについて

マイナ保険証の利活用は医療提供サービスの質の向上に貢献

たんぽぽ薬局株式会社 薬剤師 緒方孝行

昨今、マイナンバー保険証の利用推進が特に顕著となっている。マイナ保険証の利用率に伴う支援金を支給するほか、厚生労働省が主体となってトークスクリプトを作成するなど、その熱量は加速度的に高まっている。令和6年12月2日より、紙の保険証の交付が廃止されるため、医療機関・薬局での呼びかけを強化し、少しでも早く国民の皆様に利活用を勧めたい狙いがある。

現場感覚としてもマイナンバーカードを持参される割合は徐々に増えてきているように感じる。実際、厚生労働省が18歳以上のマイナンバーカード保有者を対象に実施したアンケート調査によると、マイナンバーカードを保有している国民の42.7%は常に財布などにマイナンバーカードを携行しており、27.5%は必要に応じて持ち歩いていると回答している。全体として、マイナンバーカード保有者の約70%が必要時には携行しているという実態が明らかとなった。もしかすると、今目の前にいらっしゃる患者様はマイナンバーカードを携行しており、適切に声掛けをすれば利用に繋がるかもしれない。

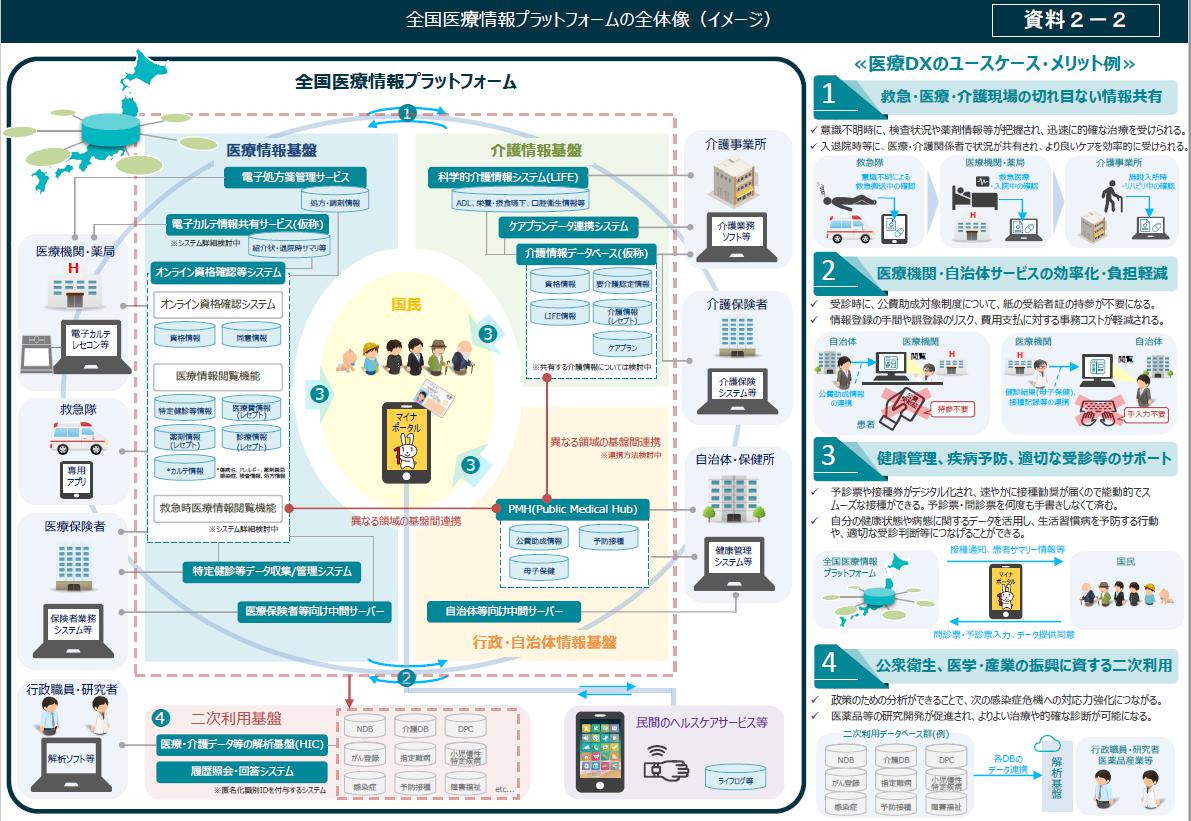

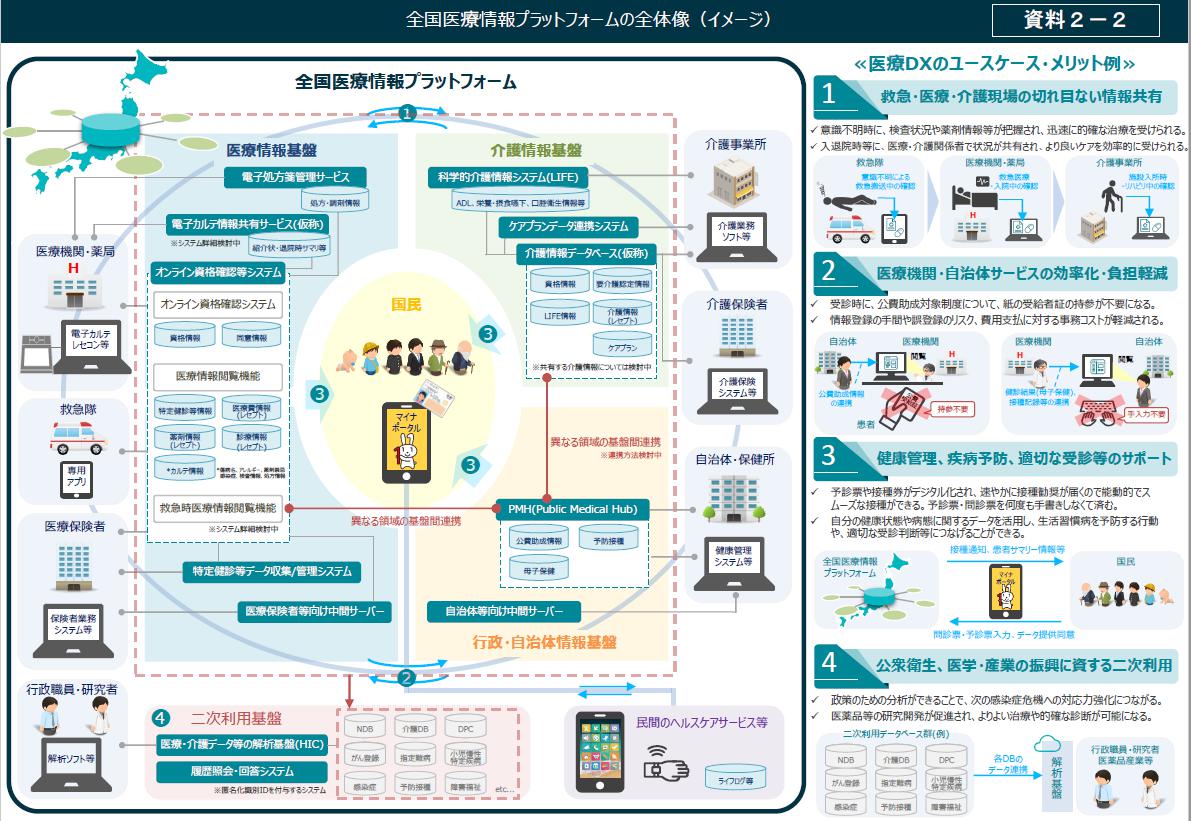

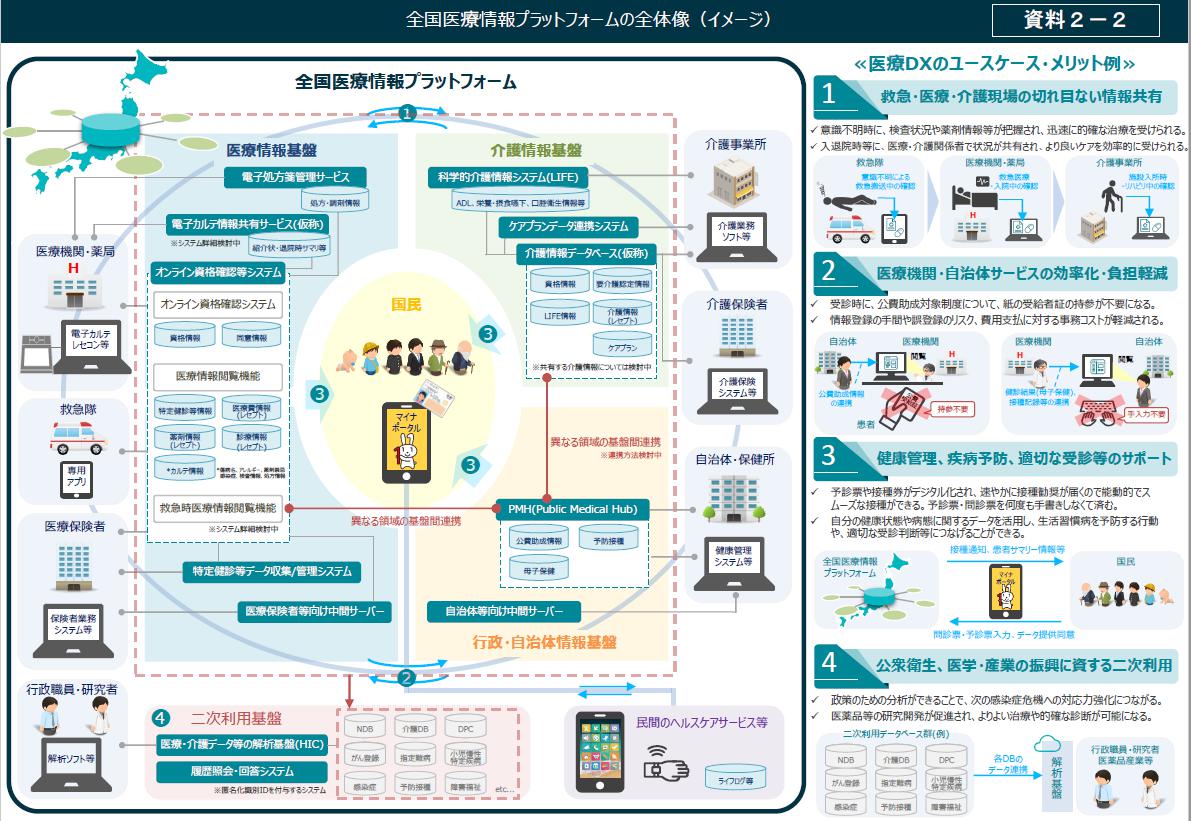

全国医療情報プラットフォームの中でも、マイナ保険証の利活用は医療提供サービスの質の向上に貢献することが示されている。マイナ保険証を活用することで▼救急・医療・介護の現場での切れ目のない情報共有が可能、▼医療機関・自治体サービス提供の効率化・負担軽減、▼健康管理・疾病予防・適切な受診等のサポート体制の充実化、▼情報の蓄積に伴う公衆衛生や医学振興への活用などが挙げられている。薬局においても、特定健診等の情報やカルテ情報(6情報:傷病名、アレルギー、感染症、薬剤禁忌、検査、処方情報)などが確認できる。患者情報がプラットフォームに集約されることにより効率的に情報を収集でき、今まで処方情報から推察していた疾患情報を得ることが可能となる。ただ、すべては患者様の同意が必要になるため、薬局においても丁寧な説明と、メリットを端的に説明できるようなスタッフ教育が必要になる。

経営的な面から言えば、10月からマイナ保険証の利用率が医療DX推進体制整備加算の施設要件として求められていることが大きく影響を受けるところだろう。7月の中央社会保険医療協議会でその利用率を決定する議論が行われているが、12月の紙の保険証の廃止が決定している以上、5%や10%といった数値設定にはならないだろうという声も聞こえてくる。6月から9月までは経過措置として、この施設要件を満たしているものとみなされているが、10月以降の算定状況については注視が必要となる。

医薬品の販売制度の検討会などでも取り上げられていたが、現在一般用医薬品のオーバードーズが社会問題とされており、早急な対応が必要である。特に若年層において強く問題視されており、日本において精神科医療施設で薬物依存症の治療を受ける10代の主たる原因薬物は、一般用医薬品が56.4%を占める(2020年の調査結果)。2014年においては危険ドラッグが48.0%を占めていたことから、主たる原因薬物が覚醒剤や大麻、危険ドラッグから一般用医薬品へと移行していることがわかる。このことからも行政として濫用等のおそれのある一般用医薬品のトレーサビリティを重要視しており、その打開策の1つとしてマイナンバーカードの利活用を検討している。オーバードーズ問題に対しては、薬剤師や登録販売者の関与を促すと同時に、濫用等のおそれのある医薬品の管理をシステム的に行いたいという狙いがある。

ただこちらは一朝一夕に実現することではなく、マイナンバーカードが義務化されていないことや医薬品アクセスの過度な制限につながりかねないという懸念もあることから慎重に議論されることになるとは思われるが、一般用医薬品を購入する際にマイナンバーカードでの登録が求められる未来がくるかもしれない。

こういった社会問題の対応策にも医療DXは関係しており、薬局とも非常に深いかかわりがあることがみてとれる。ただ我々は利用率を上げれば良いわけではない。収集した情報を基により良い医療サービスを提供する必要があり、情報を活用できていなければ、情報共有の輪から外れてしまうことになりかねない。これからの薬剤師の業務として、必要な情報を効率的に収集し、薬学的管理に活かし、提供される医療サービスの質の向上に貢献することが求められていると言えるだろう。

第4回「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム(令和5年8月30日)

【2024.8月号 Vol.339 保険薬局情報ダイジェスト】

現場感覚としてもマイナンバーカードを持参される割合は徐々に増えてきているように感じる。実際、厚生労働省が18歳以上のマイナンバーカード保有者を対象に実施したアンケート調査によると、マイナンバーカードを保有している国民の42.7%は常に財布などにマイナンバーカードを携行しており、27.5%は必要に応じて持ち歩いていると回答している。全体として、マイナンバーカード保有者の約70%が必要時には携行しているという実態が明らかとなった。もしかすると、今目の前にいらっしゃる患者様はマイナンバーカードを携行しており、適切に声掛けをすれば利用に繋がるかもしれない。

全国医療情報プラットフォームの中でも、マイナ保険証の利活用は医療提供サービスの質の向上に貢献することが示されている。マイナ保険証を活用することで▼救急・医療・介護の現場での切れ目のない情報共有が可能、▼医療機関・自治体サービス提供の効率化・負担軽減、▼健康管理・疾病予防・適切な受診等のサポート体制の充実化、▼情報の蓄積に伴う公衆衛生や医学振興への活用などが挙げられている。薬局においても、特定健診等の情報やカルテ情報(6情報:傷病名、アレルギー、感染症、薬剤禁忌、検査、処方情報)などが確認できる。患者情報がプラットフォームに集約されることにより効率的に情報を収集でき、今まで処方情報から推察していた疾患情報を得ることが可能となる。ただ、すべては患者様の同意が必要になるため、薬局においても丁寧な説明と、メリットを端的に説明できるようなスタッフ教育が必要になる。

経営的な面から言えば、10月からマイナ保険証の利用率が医療DX推進体制整備加算の施設要件として求められていることが大きく影響を受けるところだろう。7月の中央社会保険医療協議会でその利用率を決定する議論が行われているが、12月の紙の保険証の廃止が決定している以上、5%や10%といった数値設定にはならないだろうという声も聞こえてくる。6月から9月までは経過措置として、この施設要件を満たしているものとみなされているが、10月以降の算定状況については注視が必要となる。

医薬品の販売制度の検討会などでも取り上げられていたが、現在一般用医薬品のオーバードーズが社会問題とされており、早急な対応が必要である。特に若年層において強く問題視されており、日本において精神科医療施設で薬物依存症の治療を受ける10代の主たる原因薬物は、一般用医薬品が56.4%を占める(2020年の調査結果)。2014年においては危険ドラッグが48.0%を占めていたことから、主たる原因薬物が覚醒剤や大麻、危険ドラッグから一般用医薬品へと移行していることがわかる。このことからも行政として濫用等のおそれのある一般用医薬品のトレーサビリティを重要視しており、その打開策の1つとしてマイナンバーカードの利活用を検討している。オーバードーズ問題に対しては、薬剤師や登録販売者の関与を促すと同時に、濫用等のおそれのある医薬品の管理をシステム的に行いたいという狙いがある。

ただこちらは一朝一夕に実現することではなく、マイナンバーカードが義務化されていないことや医薬品アクセスの過度な制限につながりかねないという懸念もあることから慎重に議論されることになるとは思われるが、一般用医薬品を購入する際にマイナンバーカードでの登録が求められる未来がくるかもしれない。

こういった社会問題の対応策にも医療DXは関係しており、薬局とも非常に深いかかわりがあることがみてとれる。ただ我々は利用率を上げれば良いわけではない。収集した情報を基により良い医療サービスを提供する必要があり、情報を活用できていなければ、情報共有の輪から外れてしまうことになりかねない。これからの薬剤師の業務として、必要な情報を効率的に収集し、薬学的管理に活かし、提供される医療サービスの質の向上に貢献することが求められていると言えるだろう。

第4回「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム(令和5年8月30日)

【2024.8月号 Vol.339 保険薬局情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-01

2023-11-01

2023-11-01

2023-11-01

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-14【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

2025-12-23

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 『機能別病床管理・入退院支援のための制度理解と多職種連携 』

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-01-16現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-01-16

骨太方針2025から見える薬局の経営変化 ~OTC類似薬の保険給付の在り方の見直し~

2026-01-15

地域包括ケア病棟のジレンマ -地域包括医療病棟導入後の 「居場所」 をどう設計するか-

2026-01-15

【セミナーのご案内】令和8年度薬価・調剤報酬改定を読み解く これからの薬局経営の方向性と戦略

2026-01-14

敷地内薬局の評価の在り方の検討

2026-01-13

財務省の意向で、かかりつけ医関連点数は見直し

2026-01-09

現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-01-09

短期的に効率を重視するか、中長期的に個人が成長する環境をつくるか

2026-01-09

長時間労働の是正と時間外労働の事前申請

2026-01-09

患者に “選ばれるクリニック” はこうつくる!

2026-01-08

「療養・就労両立支援指導料」について運用の留意点

2026-01-07

中山間・人口減少地域での新しい特例介護サービス案

2026-01-06

精神病床から介護医療院の道を整備すべき