保険薬局

かかりつけ機能強化による薬剤師業務

薬剤師にしかできないことを確立することが重要

たんぽぽ薬局株式会社 薬剤師 緒方孝行

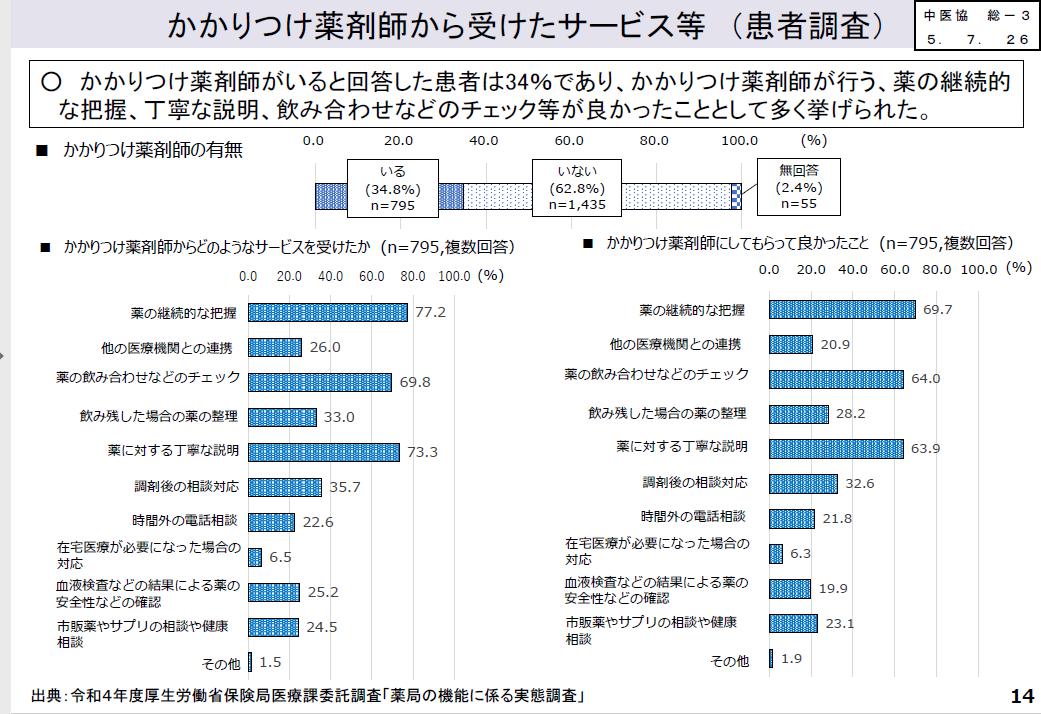

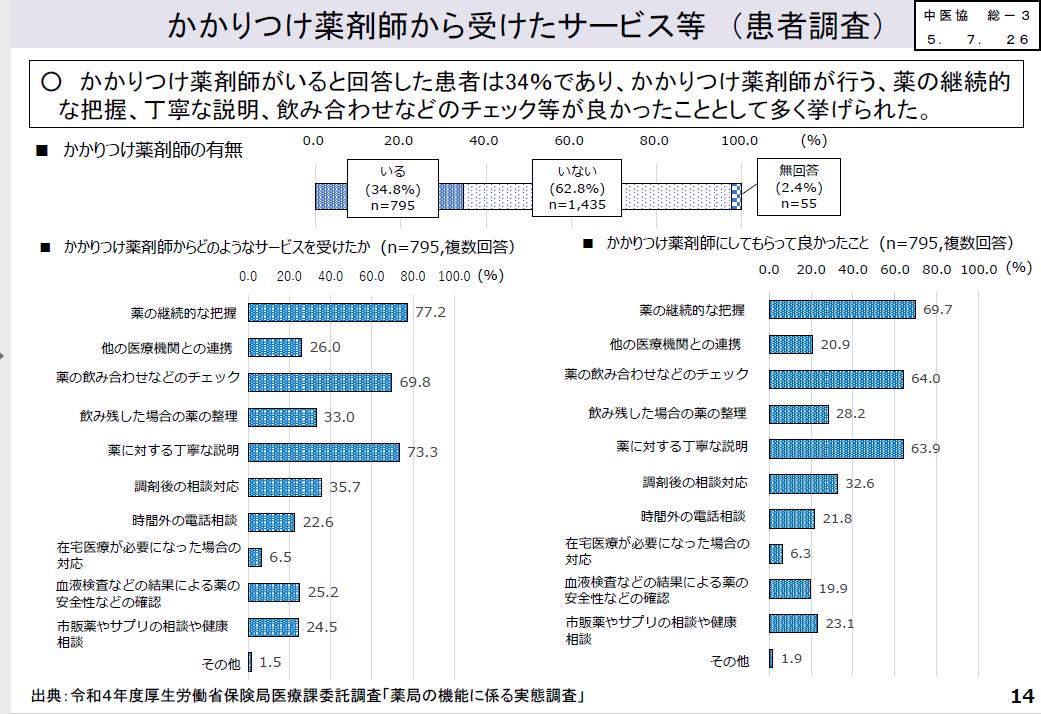

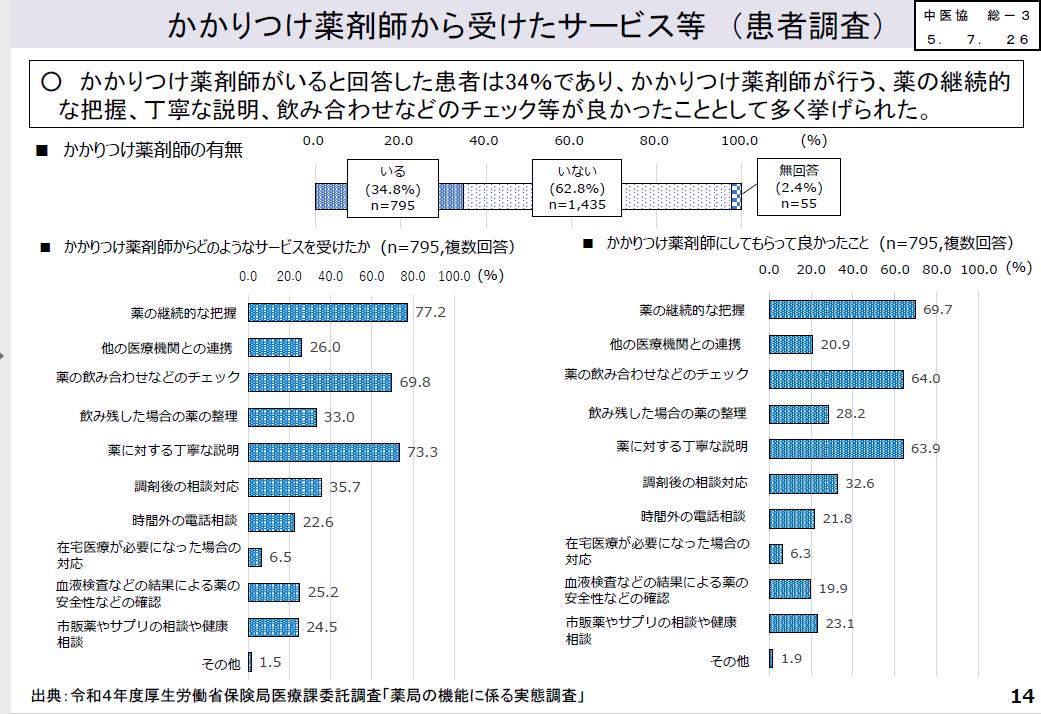

みなさんには、かかりつけ薬剤師として同意をいただいている患者がどれほどの人数いるだろうか。多くの薬剤師はかかりつけ患者のために奔走し、日々自己研鑽を積み、よりよい医療を少しでも多くの患者に提供したいと考えているだろう。だが一方で、かかりつけ薬剤師制度の認知度は低く、令和4年厚生労働省保険局医療課委託調査「薬局の機能に係る実態調査」において、かかりつけ薬剤師がいると答えたのは、調査対象者2,285名中795名(34.8%)に過ぎない。

かかりつけ薬剤師指導料も調剤報酬の中で評価され、さらに一部の加算の実績要件として求められている。国としても推進している制度であるにも関わらず、まだまだ浸透していないのが現状である。また、かかりつけ薬剤師指導料の算定実績は1.5%前後を推移しており、算定実績自体も伸びていない状況にある。

さて、令和6年調剤報酬改定が実施され3か月が経過したが、今回の改定においてもかかりつけ薬剤師の推進策が取られている。これまでかかりつけ薬剤師は24時間対応が基本であり、当該薬剤師の連絡先や勤務表などを患者へ渡す必要があった。これまでの制度ではあくまで薬剤師個人単位での対応が必須という制度になっていたが、今回の改定では休日・夜間にも相談に対応する体制を整備し、開局時間外にも通じる電話番号を伝えた上で、かかりつけ薬剤師が対応することを基本とするが、別の薬剤師が対応しても差し支えないとされた。つまり、やむを得ない場合は個人単位ではなく、薬局単位での対応でも可能という制度としたのである。これからの労働人口の減少や医療的リソースの減少を加味すれば致し方ないことであると理解できる。

ただ、かかりつけ薬剤師以外の薬剤師が対応した際には、かかりつけ薬剤師からの折り返し電話を行うなどフォローアップを行い、患者に不利益にならないように努めていくことが薬局薬剤師には必須のタスクとなるだろう。また、これまでかかりつけ薬剤師指導料に包括されていると認識されていた吸入指導加算や調剤後薬剤管理指導料も算定が可能になったことも、かかりつけ薬剤師制度の推進を後押しする1つになる。服薬管理指導料の特例の見直しがなされ、かかりつけ薬剤師以外の薬剤師であって、かかりつけ薬剤師の認定を受けている薬剤師であれば複数人での対応が認められたことも、保険薬局が地域医療において薬局単位で患者をサポートしていくことを可能とする施策であると考えられる。いかに面で患者をサポートできるか――。言い換えれば保険薬局はこういった問いを投げかけられているのかもしれない。

保険薬局としてかかりつけ薬剤師を推進していくことは必要であるが、かかりつけ薬剤師制度を推進していくには、さまざまな課題もある。その一つに薬剤師の在籍要件などが挙げられる。人事異動などにより、人員調整が頻発するチェーン薬局においては、異動前の店舗においてどれほどかかりつけ薬剤師として活躍していても、異動後の店舗では 「当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること」 という在籍要件のため、本来ならかかりつけ薬剤師指導料を算定可能なレベルのサービスを提供していたとしても実績としてカウントされないということが起こり得る。確かにその地域のかかりつけとなるには1年ほどの在籍要件は適当なのかもしれないが、同じ地域の他店舗への異動においては、一概に1年の在籍を求めることが果たして適当なのかは検討が必要であろう。

また冒頭に紹介した調査研究の結果において、かかりつけ薬剤師から受けたサービスとしては、 「薬の継続的な把握」 「薬の飲み合わせなどのチェック」 「薬に関する丁寧な説明」 が上位を占めていた。だが、薬に関する丁寧な説明を除くこれらのサービスはマイナ保険証や電子処方箋が普及した世界観ではいわば当たり前に行われるサービスである。かかりつけ薬剤師ならではといった、他の医療機関との連携であったり、検査結果による薬の安全性の評価、在宅医療への対応というところはまだまだ行われいないのが実態である。特に在宅移行時においては、かかりつけ薬剤師からの視点は非常に重要であり、積極的にかかりつけ薬剤師が薬薬連携に関与していくことも求められていくのではないかと考える。

今後、デジタル技術の発展に伴い、いろいろなサービスが当たり前となっていくなか、薬剤師ならでは、特にかかりつけ薬剤師として提供できるサービスは何なのか、ということを考えることは喫緊の課題であろう。デジタル化に伴って効率化されていく業務のなかで、「デジタル技術ではなく、薬剤師にしかできないこと」を確立することが重要になる。

【2024.9月号 Vol.340 保険薬局情報ダイジェスト】

かかりつけ薬剤師指導料も調剤報酬の中で評価され、さらに一部の加算の実績要件として求められている。国としても推進している制度であるにも関わらず、まだまだ浸透していないのが現状である。また、かかりつけ薬剤師指導料の算定実績は1.5%前後を推移しており、算定実績自体も伸びていない状況にある。

さて、令和6年調剤報酬改定が実施され3か月が経過したが、今回の改定においてもかかりつけ薬剤師の推進策が取られている。これまでかかりつけ薬剤師は24時間対応が基本であり、当該薬剤師の連絡先や勤務表などを患者へ渡す必要があった。これまでの制度ではあくまで薬剤師個人単位での対応が必須という制度になっていたが、今回の改定では休日・夜間にも相談に対応する体制を整備し、開局時間外にも通じる電話番号を伝えた上で、かかりつけ薬剤師が対応することを基本とするが、別の薬剤師が対応しても差し支えないとされた。つまり、やむを得ない場合は個人単位ではなく、薬局単位での対応でも可能という制度としたのである。これからの労働人口の減少や医療的リソースの減少を加味すれば致し方ないことであると理解できる。

ただ、かかりつけ薬剤師以外の薬剤師が対応した際には、かかりつけ薬剤師からの折り返し電話を行うなどフォローアップを行い、患者に不利益にならないように努めていくことが薬局薬剤師には必須のタスクとなるだろう。また、これまでかかりつけ薬剤師指導料に包括されていると認識されていた吸入指導加算や調剤後薬剤管理指導料も算定が可能になったことも、かかりつけ薬剤師制度の推進を後押しする1つになる。服薬管理指導料の特例の見直しがなされ、かかりつけ薬剤師以外の薬剤師であって、かかりつけ薬剤師の認定を受けている薬剤師であれば複数人での対応が認められたことも、保険薬局が地域医療において薬局単位で患者をサポートしていくことを可能とする施策であると考えられる。いかに面で患者をサポートできるか――。言い換えれば保険薬局はこういった問いを投げかけられているのかもしれない。

保険薬局としてかかりつけ薬剤師を推進していくことは必要であるが、かかりつけ薬剤師制度を推進していくには、さまざまな課題もある。その一つに薬剤師の在籍要件などが挙げられる。人事異動などにより、人員調整が頻発するチェーン薬局においては、異動前の店舗においてどれほどかかりつけ薬剤師として活躍していても、異動後の店舗では 「当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること」 という在籍要件のため、本来ならかかりつけ薬剤師指導料を算定可能なレベルのサービスを提供していたとしても実績としてカウントされないということが起こり得る。確かにその地域のかかりつけとなるには1年ほどの在籍要件は適当なのかもしれないが、同じ地域の他店舗への異動においては、一概に1年の在籍を求めることが果たして適当なのかは検討が必要であろう。

また冒頭に紹介した調査研究の結果において、かかりつけ薬剤師から受けたサービスとしては、 「薬の継続的な把握」 「薬の飲み合わせなどのチェック」 「薬に関する丁寧な説明」 が上位を占めていた。だが、薬に関する丁寧な説明を除くこれらのサービスはマイナ保険証や電子処方箋が普及した世界観ではいわば当たり前に行われるサービスである。かかりつけ薬剤師ならではといった、他の医療機関との連携であったり、検査結果による薬の安全性の評価、在宅医療への対応というところはまだまだ行われいないのが実態である。特に在宅移行時においては、かかりつけ薬剤師からの視点は非常に重要であり、積極的にかかりつけ薬剤師が薬薬連携に関与していくことも求められていくのではないかと考える。

今後、デジタル技術の発展に伴い、いろいろなサービスが当たり前となっていくなか、薬剤師ならでは、特にかかりつけ薬剤師として提供できるサービスは何なのか、ということを考えることは喫緊の課題であろう。デジタル化に伴って効率化されていく業務のなかで、「デジタル技術ではなく、薬剤師にしかできないこと」を確立することが重要になる。

【2024.9月号 Vol.340 保険薬局情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-01

2023-11-01

2023-11-01

2023-11-01

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-01-29介護施設の生産性向上は実現可能か

2026-01-28

最低賃金アップで経営悪化は不可抗力

2026-01-27

現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-01-26

【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-26

ちゃんと覚えないと大変なことになるのに!

2026-01-23

学びを現場に定着させる6つの仕掛け

2026-01-23

医療機関における従業員エンゲージメント向上

2026-01-22

外注契約の落とし穴 ―契約を結ぶ前に考えておきたいこと―

2026-01-21

「辞めます」と言われてからでは遅い! ―院長のマネジメント力アップのポイント―

2026-01-20

医療的ケア児と地域をつなぐ ~小児在宅と薬剤師の関わり~

2026-01-19

病院建設を進める際の問題点について考える(2)

2026-01-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆