保険薬局

(26)健康食品を考える

複数の種類、自己判断の使用は注意が必要

薬剤師 産業カウンセラー 荒井 なおみ

先日高齢の男性患者さんに服薬指導した時のこと。初来局の方でしたので初回アンケートを確認したところ、「併用薬あり」にチェックが付いていました。お薬手帳を拝見しましたが、3つの医療機関から14種類(1つは外用剤)の薬が処方されており、正しく把握するのに少々お時間を頂くほどでした。今回はその患者さんの健康食品に関するお話をしたいと思います。

1.患者さんの健康食品事情

初回アンケートの健康食品の項目は、「なし」にチェックが付いていました。記載漏れや記載ミスを防ぐために、「なし」と記載されている項目でも一つずつ確認していきます。結果として、チェックの通り健康食品は摂っておられませんでしたが、患者さんから興味深いストーリーをお聴きすることになりました。

患者さんは今まで健康食品を摂っていたそうです。軽い脳梗塞を起こした痕跡があり、ご自身の判断で血液をサラサラにするために<ナットウキナーゼ>をドラッグストアで購入し飲んでいたそうです。脳梗塞に関する処方薬は出ていませんでした。

この方は、ある製薬メーカーが製造していた機能性表示食品による健康被害の報道を見聞きし、ご自身も同じ製薬メーカーの商品を利用していたため、対象品ではなかったが自主的に中止したとのことでした。 「実はね、こんなことがあったんですよ」 という感じでお話してくださったのを覚えています。

<ナットウキナーゼ>を利用した健康食品はたくさんあります。勤務する薬局で取り扱いがなくても、患者さんが混乱しないよう、また気軽に相談できるよう、積極的に掲示するなどして情報提供を行うことが必要だなと思いました。

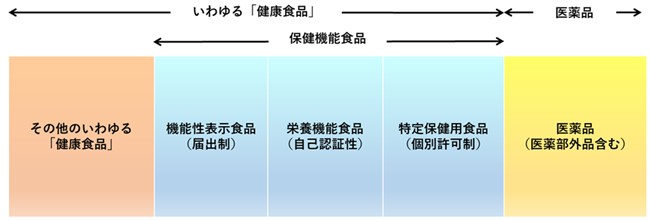

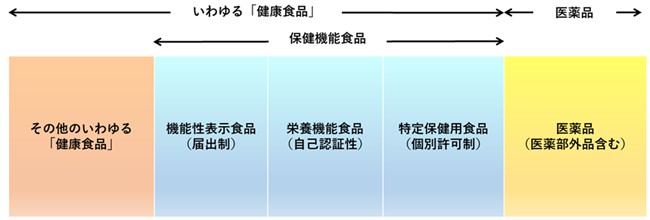

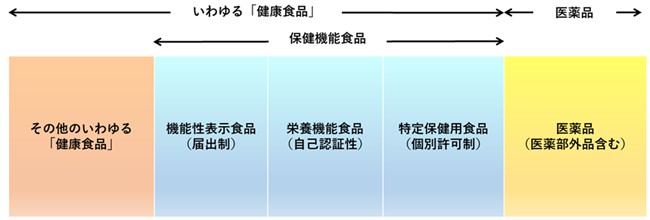

ではここで健康食品とは何か、おさらいしておきましょう(厚生労働省HP/いわゆる 「健康食品」 とは)

患者さんは今まで健康食品を摂っていたそうです。軽い脳梗塞を起こした痕跡があり、ご自身の判断で血液をサラサラにするために<ナットウキナーゼ>をドラッグストアで購入し飲んでいたそうです。脳梗塞に関する処方薬は出ていませんでした。

この方は、ある製薬メーカーが製造していた機能性表示食品による健康被害の報道を見聞きし、ご自身も同じ製薬メーカーの商品を利用していたため、対象品ではなかったが自主的に中止したとのことでした。 「実はね、こんなことがあったんですよ」 という感じでお話してくださったのを覚えています。

<ナットウキナーゼ>を利用した健康食品はたくさんあります。勤務する薬局で取り扱いがなくても、患者さんが混乱しないよう、また気軽に相談できるよう、積極的に掲示するなどして情報提供を行うことが必要だなと思いました。

ではここで健康食品とは何か、おさらいしておきましょう(厚生労働省HP/いわゆる 「健康食品」 とは)

2.健康食品の摂取方法

厚生労働省が出している 「健康食品の正しい利用法」 (2016年2月改訂)が参考になります。一般の方を対象とした健康食品に関する情報提供用パンフレットです。

印刷して待合室に置いておくのも良いでしょう。私たち薬剤師や登録販売者も、健康食品の摂取について顧客に正しい知識を提供するために一読しておくことをお勧めいたします。このパンフレットの中から2点ご紹介します。

<使用編>P.10

*薬と併用しない

印刷して待合室に置いておくのも良いでしょう。私たち薬剤師や登録販売者も、健康食品の摂取について顧客に正しい知識を提供するために一読しておくことをお勧めいたします。このパンフレットの中から2点ご紹介します。

<使用編>P.10

*薬と併用しない

- 薬を飲んでいる人は、健康食品を摂取しない。

- どうしても健康食品を使うのであれば、医師・薬剤師・アドバイザリースタッフなどに相談する。

- たとえトクホでも、薬のような効果を期待しない。表示されている 「適切な使用法」 「使用上の注意事項」 をよく読んで守る。 「医師・薬剤師に相談を」 と書いてある場合は医師・薬剤師に相談する。

<使用編>P.12

* 「あの成分も良い、この成分も良い、そっちの成分も」 と、多種類の成分を同時摂取することは一見体に良さそうに思いますが、 「人への作用が明らかにされていない物質を、複数の種類、自己判断で使用する」 ことになるので、注意が必要です。

併用する健康食品を確認している以上、「薬剤師に相談を」と書かれている以上、私たちは健康食品の取り扱いに関する知識を持っていなければなりません。時間もなく難しいこととは思いますが、健康食品も私たちが扱う範疇なんだということを意識して取り組みたいと思います。

* 「あの成分も良い、この成分も良い、そっちの成分も」 と、多種類の成分を同時摂取することは一見体に良さそうに思いますが、 「人への作用が明らかにされていない物質を、複数の種類、自己判断で使用する」 ことになるので、注意が必要です。

併用する健康食品を確認している以上、「薬剤師に相談を」と書かれている以上、私たちは健康食品の取り扱いに関する知識を持っていなければなりません。時間もなく難しいこととは思いますが、健康食品も私たちが扱う範疇なんだということを意識して取り組みたいと思います。

3.健康食品を希望される方へ

なぜ健康食品を利用するのでしょう。健康を維持したい、気になる不調を改善したい、これ以上病気を悪化させたくない、偏った食事を補いたい、疲れを取りたいなど、より健やかに過ごすことを願って利用するのだと思います。美容やダイエット目的の健康食品もたくさんありますよね。元気に過ごしたいから健康食品を摂りたいのに、使い方を間違えるととんでもないことになってしまいます。ではどうしたらよいのでしょう。

1)理由を確認する

なぜその健康食品を摂りたいのかを聞いてみます。

自分が摂りたい場合も同様。本当に必要かどうかを考えます。

自分が摂りたい場合も同様。本当に必要かどうかを考えます。

2)日常生活についてアドバイスする

生活リズムを整え、食事や運動を調整することで対応可能なこともあります。すぐ効果を感じられそうな健康食品を望む方もおられるでしょうが、基本は≪睡眠・休養、栄養、運動≫と考えて、取り入れやすい方法をアドバイスしましょう。

3)広告を鵜呑みにしない

広告を読むとすべての方に確実な効果があるような気持ちになってきますが、そのようなものは存在しません。必要な方に最も適したものを、いつ止めるかも考えながら提案すると良いかと思います。

今回は健康食品との付き合い方について考えてみました。ご参考になれば幸いです。

【2024.6月号 Vol.337 保険薬局情報ダイジェスト】

今回は健康食品との付き合い方について考えてみました。ご参考になれば幸いです。

【2024.6月号 Vol.337 保険薬局情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-01

2023-11-01

2023-11-01

2023-11-01

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-16現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金

2026-02-06

薬局報酬、かかりつけ薬剤師制度の検討

2026-02-05

話しがズレていく…

2026-02-03

現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-02-02

最低賃金の上昇と医療機関のパートタイム・有期雇用職員の賃金制度

2026-01-30

「勝手な残業」に悩む院長へ ―黙示の指示を生まない残業ルールのつくり方―

2026-01-30

年末年始における 「休日加算」 について運用の留意点

2026-01-29

介護施設の生産性向上は実現可能か

2026-01-28

最低賃金アップで経営悪化は不可抗力