保険薬局

変化をチャンスにする組織づくり

薬局経営に求められる組織開発

株式会社pharmake 代表取締役社長 田口 恵実

組織開発とは?

「組織開発って、なんだと思いますか?」

そんな問いかけをすると、 「組織の仕組みを見直すこと」 「業務効率を上げる改革のこと」 といった声をよくお伺いします。もちろん、それらも大切な視点です。ただ、私自身が多くの組織開発を支援させていただくなかで実感しているのは、組織開発とはもっと根っこの部分── 「組織が学び続け、成長し続ける仕組みをつくること」 なのではないかということです。

組織は人の集まりであり、生き物のようなものです。マニュアル通りに動く機械ではなく、人と人との関係性のなかで少しずつ形を変え、環境に応じて進化していくものだと思っています。だからこそ、いちど決めた制度ややり方を維持することがゴールではなく、問いを持ち続け、対話しながら柔軟に変化できることが何より大事だと感じています。

そして、その 「問いを持ち続けられる組織」 であるかどうかが、これからの時代における分かれ道になっていくように思うのです。

そんな問いかけをすると、 「組織の仕組みを見直すこと」 「業務効率を上げる改革のこと」 といった声をよくお伺いします。もちろん、それらも大切な視点です。ただ、私自身が多くの組織開発を支援させていただくなかで実感しているのは、組織開発とはもっと根っこの部分── 「組織が学び続け、成長し続ける仕組みをつくること」 なのではないかということです。

組織は人の集まりであり、生き物のようなものです。マニュアル通りに動く機械ではなく、人と人との関係性のなかで少しずつ形を変え、環境に応じて進化していくものだと思っています。だからこそ、いちど決めた制度ややり方を維持することがゴールではなく、問いを持ち続け、対話しながら柔軟に変化できることが何より大事だと感じています。

そして、その 「問いを持ち続けられる組織」 であるかどうかが、これからの時代における分かれ道になっていくように思うのです。

正解がひとつではない時代に

少し前までは、 「決められた課題に、正しく速く答える」 ことが優秀さの証でした。仕事も教育も、ある意味で 「正解を出す力」 を育てる仕組みが中心にありました。

でも、今は違います。私たちを取り巻く環境は、どんどん複雑で予測できないものになってきています。かつてのように 「これをやればうまくいく」 という単純な成功モデルが、通用しにくくなっています。そもそも、何が課題なのかも明確でないことが多く、関係者の立場や文脈によって 「正しさ」 そのものが揺らぐような場面が増えています。

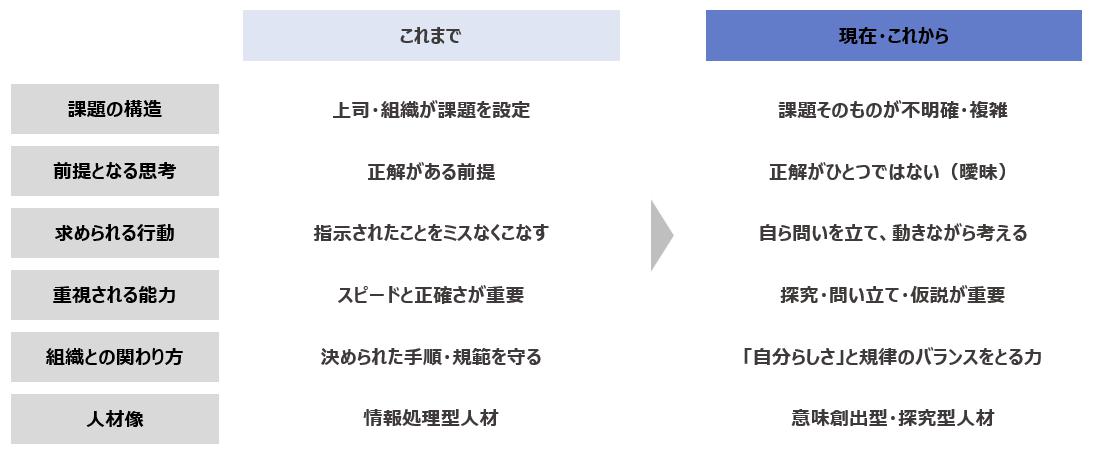

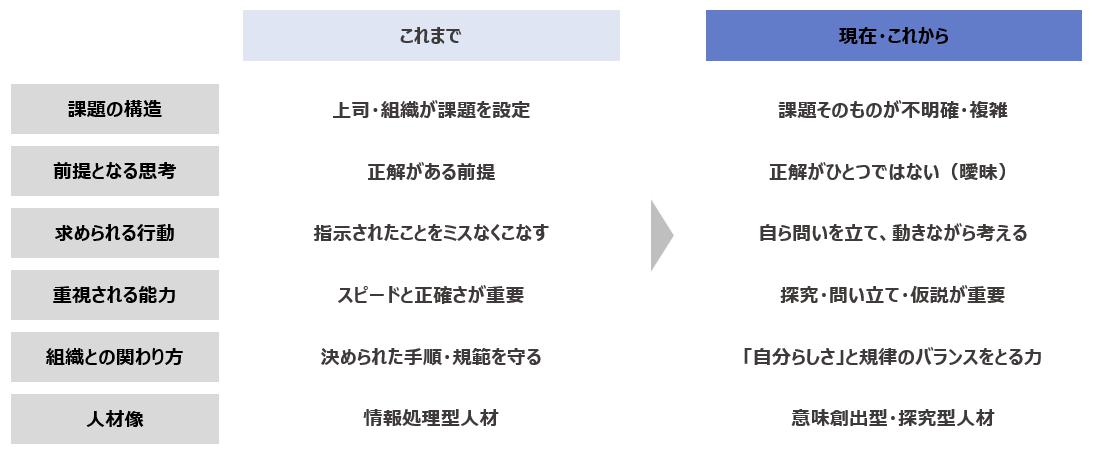

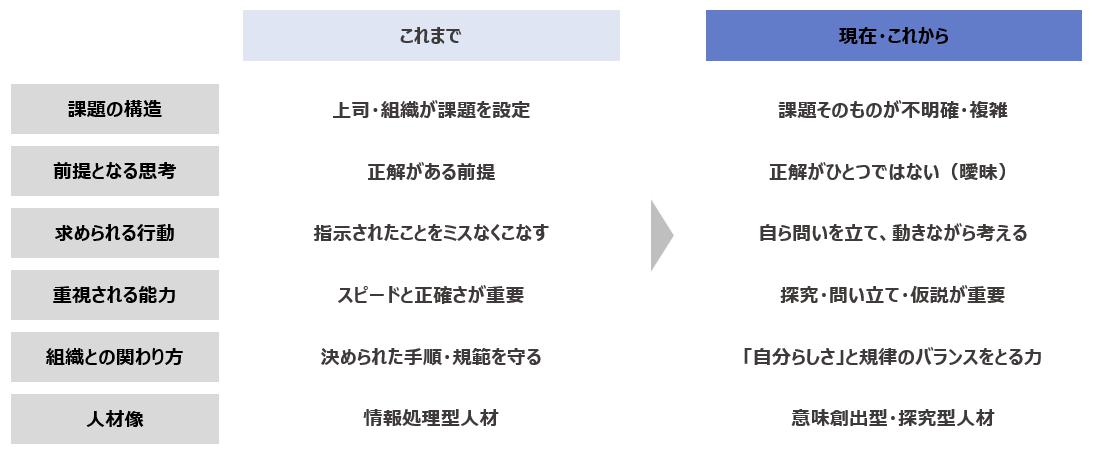

図にもあるように、私たちが生きる世界は、 「正解がある世界」 から 「正解がひとつではない世界」 へと大きく移行しています。そうした不確実な時代に必要なのは、 「指示を待って動く人材」 ではなく、 「問いを立て、自分で考え、動きながら学べる人」 です。

そして同じように、組織も 「決まったことを正しくこなす場所」 から、 「問いを持ち、学びながら変化できる場」 へと進化していく必要があるのではないでしょうか。

でも、今は違います。私たちを取り巻く環境は、どんどん複雑で予測できないものになってきています。かつてのように 「これをやればうまくいく」 という単純な成功モデルが、通用しにくくなっています。そもそも、何が課題なのかも明確でないことが多く、関係者の立場や文脈によって 「正しさ」 そのものが揺らぐような場面が増えています。

図にもあるように、私たちが生きる世界は、 「正解がある世界」 から 「正解がひとつではない世界」 へと大きく移行しています。そうした不確実な時代に必要なのは、 「指示を待って動く人材」 ではなく、 「問いを立て、自分で考え、動きながら学べる人」 です。

そして同じように、組織も 「決まったことを正しくこなす場所」 から、 「問いを持ち、学びながら変化できる場」 へと進化していく必要があるのではないでしょうか。

組織における問いとは?

問いを立てるというと、専門職としての探究心や判断力を思い浮かべる方も多いかもしれません。たとえば、 「なぜこの薬が効かないのか?」 「なぜ副作用が出ているのか?」 といった臨床的な問い。もちろんそれも大切な力です。

けれど、ここで私が強調したいのは 「組織としての問い」 です。

たとえば──

「なぜ、このチームでは意見が出にくいのか?」

「なぜ、新人が育ちにくいのか?」

「なぜ、会議が形骸化してしまうのか?」

こうした問いは、目の前の業務に大きな問題があるようには見えないときほど、意識されにくいものです。でも実は、組織の停滞や摩耗は、こうした見えにくい違和感の積み重ねから始まることが多いと感じています。

けれど、ここで私が強調したいのは 「組織としての問い」 です。

たとえば──

「なぜ、このチームでは意見が出にくいのか?」

「なぜ、新人が育ちにくいのか?」

「なぜ、会議が形骸化してしまうのか?」

こうした問いは、目の前の業務に大きな問題があるようには見えないときほど、意識されにくいものです。でも実は、組織の停滞や摩耗は、こうした見えにくい違和感の積み重ねから始まることが多いと感じています。

問いを育てるには、対話が必要

そしてもうひとつ、大切なことがあります。それは、問いを持ち続けるには 「対話の文化」 が欠かせないということです。

どれだけ良い問いを持っていても、それを言葉にして、誰かと一緒に考える場がなければ、問いは深まりません。忙しい職場ほど、ミーティングが情報共有だけで終わってしまうなど、ゆっくり話す時間が後回しになってしまいがちです。

だからこそ意識的に 「対話の場」 をつくることが必要です。対話の質が高まると、関係性の質が高まり、それが思考の質や行動の質へとつながっていきます。安心して問いを出せる関係性があること。それが、組織にとっての土台になるのだと

思います。

どれだけ良い問いを持っていても、それを言葉にして、誰かと一緒に考える場がなければ、問いは深まりません。忙しい職場ほど、ミーティングが情報共有だけで終わってしまうなど、ゆっくり話す時間が後回しになってしまいがちです。

だからこそ意識的に 「対話の場」 をつくることが必要です。対話の質が高まると、関係性の質が高まり、それが思考の質や行動の質へとつながっていきます。安心して問いを出せる関係性があること。それが、組織にとっての土台になるのだと

思います。

おわりに

私は、組織開発を 「問いを立て、学び続ける組織をつくること」 だと考えています。変化に耐えるのではなく、変化をつくり出せる組織へ。問いがあり、対話があり、そこから生まれる学びによって、組織は少しずつ前に進んでいくのだと思います。

次回は、 「学び続ける組織をつくるには、どんな土壌や仕組みが必要なのか?」 、さらに掘り下げて考えてみたいと思います。

【2025.5月号 Vol.1 Pharmacy-Management】

次回は、 「学び続ける組織をつくるには、どんな土壌や仕組みが必要なのか?」 、さらに掘り下げて考えてみたいと思います。

【2025.5月号 Vol.1 Pharmacy-Management】

同カテゴリーの記事:

2023-11-01

2023-11-01

2023-11-01

2023-11-01

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-25組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金

2026-02-06

薬局報酬、かかりつけ薬剤師制度の検討

2026-02-05

話しがズレていく…