病院・診療所

救急患者の高齢化が病院経営に与える影響

軽症・中等症の救急搬送患者が増えている

株式会社メディチュア 代表取締役 渡辺 優

■軽症・中等症の救急搬送患者が増えている

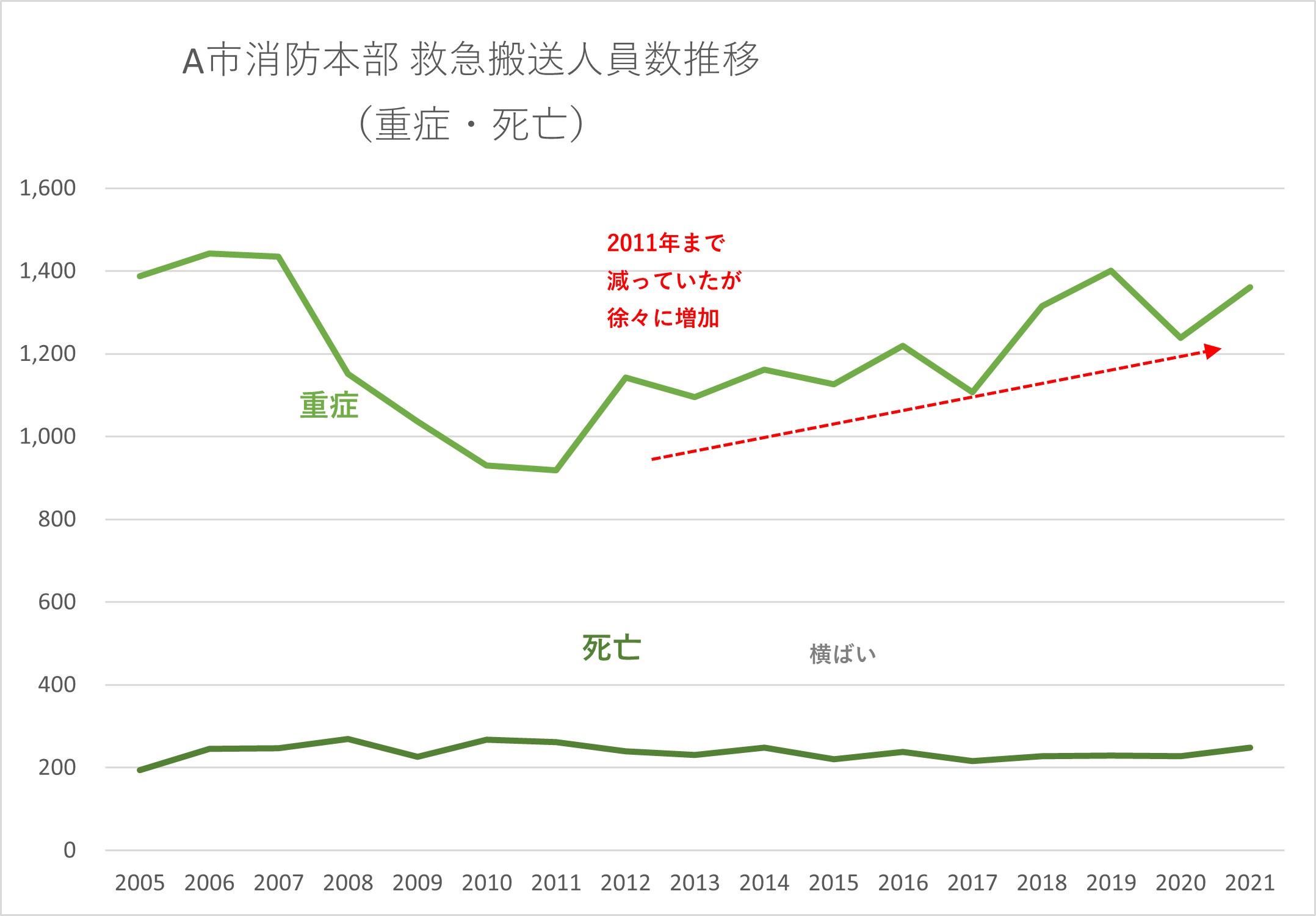

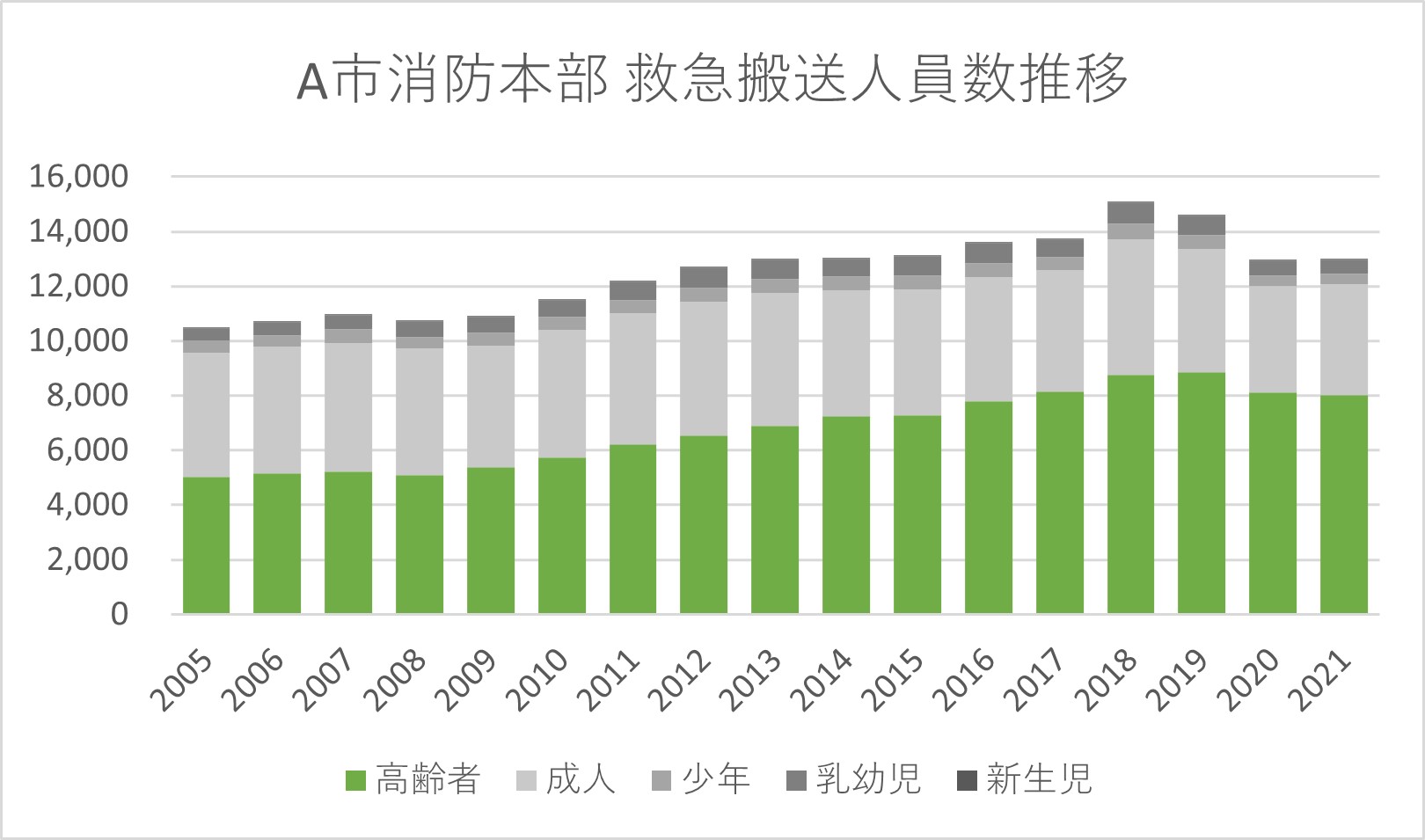

全国的に救急搬送人員数が増加している。この背景には団塊の世代が急病等により搬送される件数の増加がある。例えば、中部地方の県庁所在地A市における救急搬送人員数は、2020年こそ新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に減少したが、長いこと増加が続いてきた(グラフ1)。搬送人員数の年齢区分別の内訳を見ると、明らかに高齢者(65歳以上)が増加している。一方で、成人以下(64歳以下)は増えていない。

A市消防本部 消防年報(2006年-2022年版)を基に作成

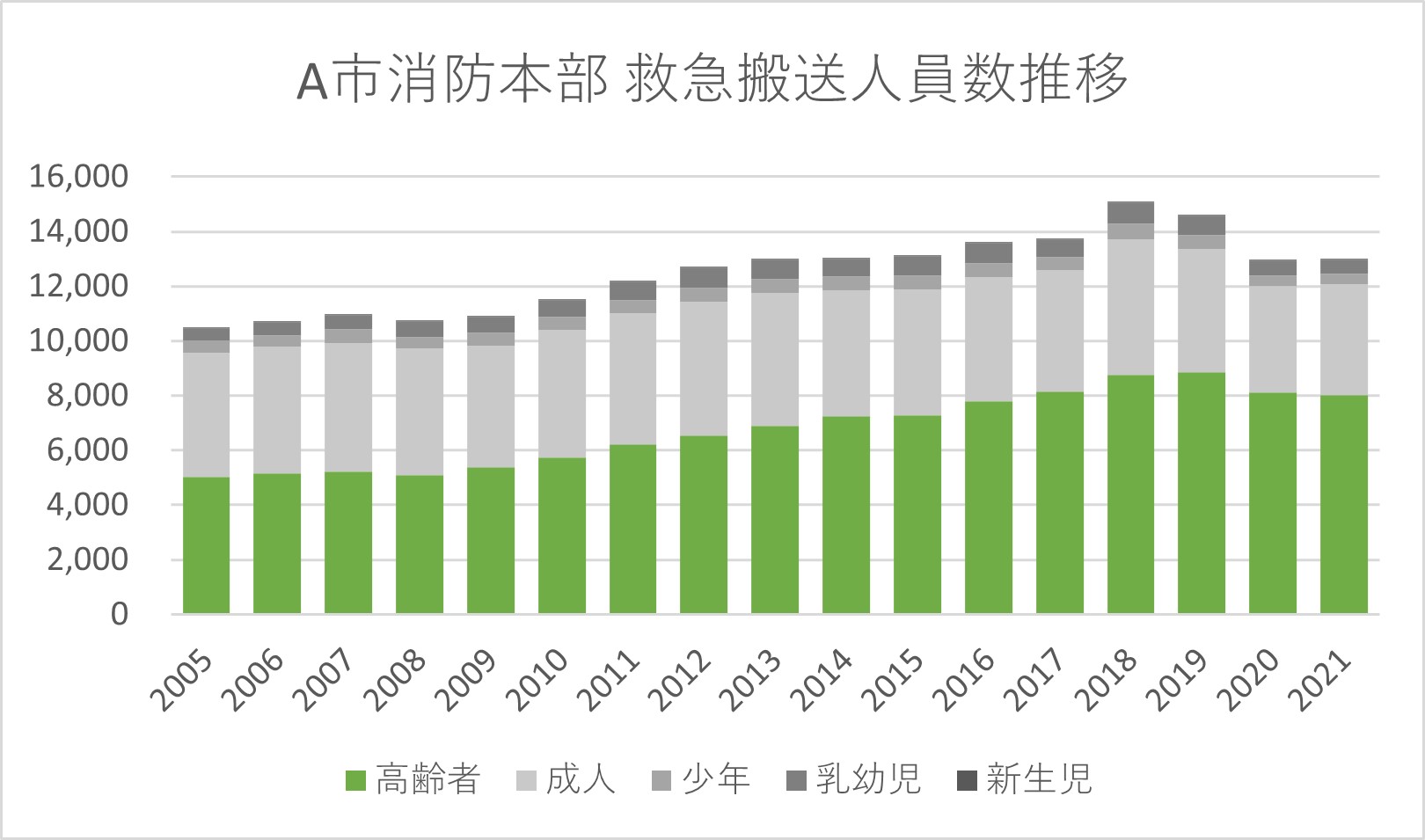

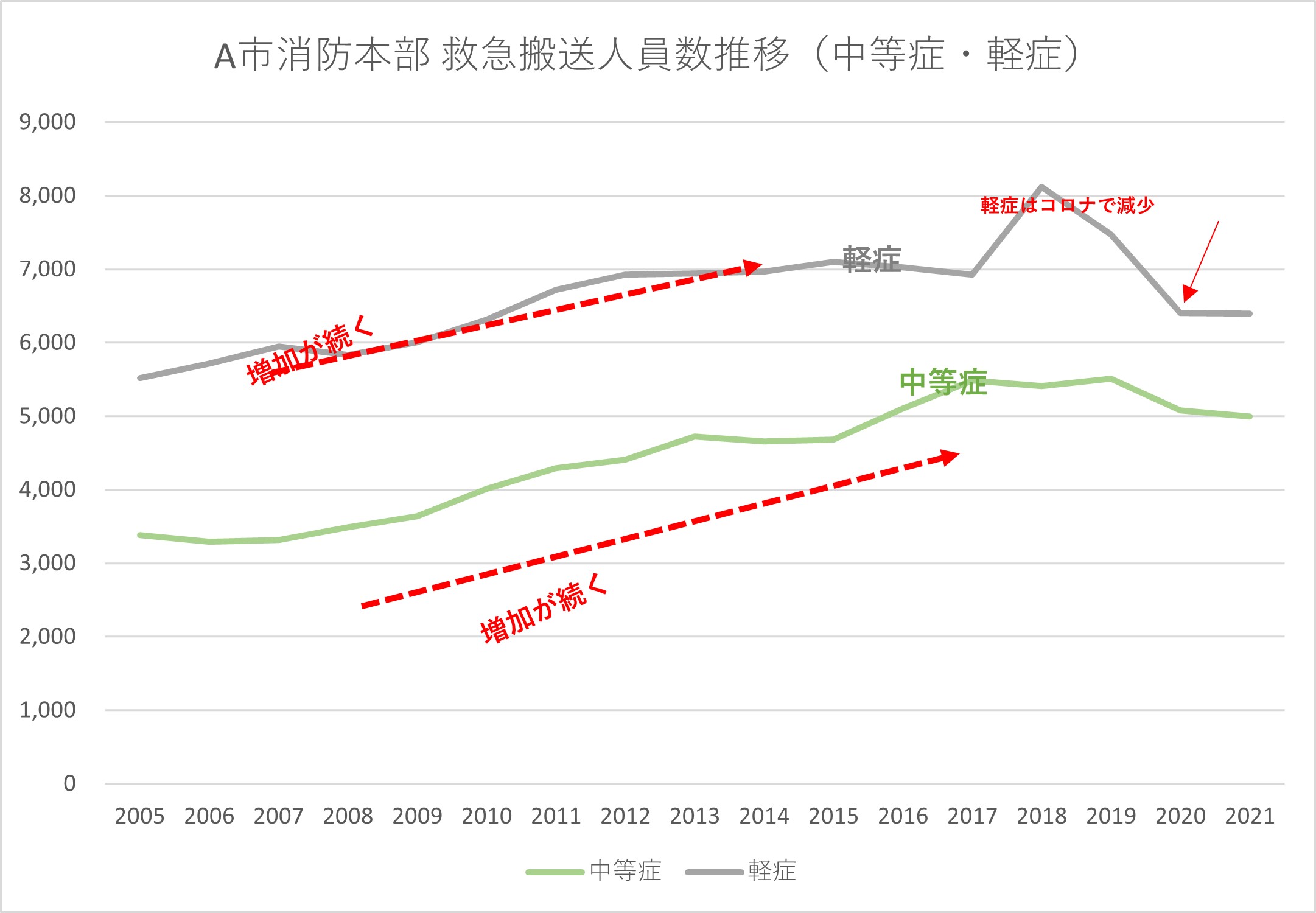

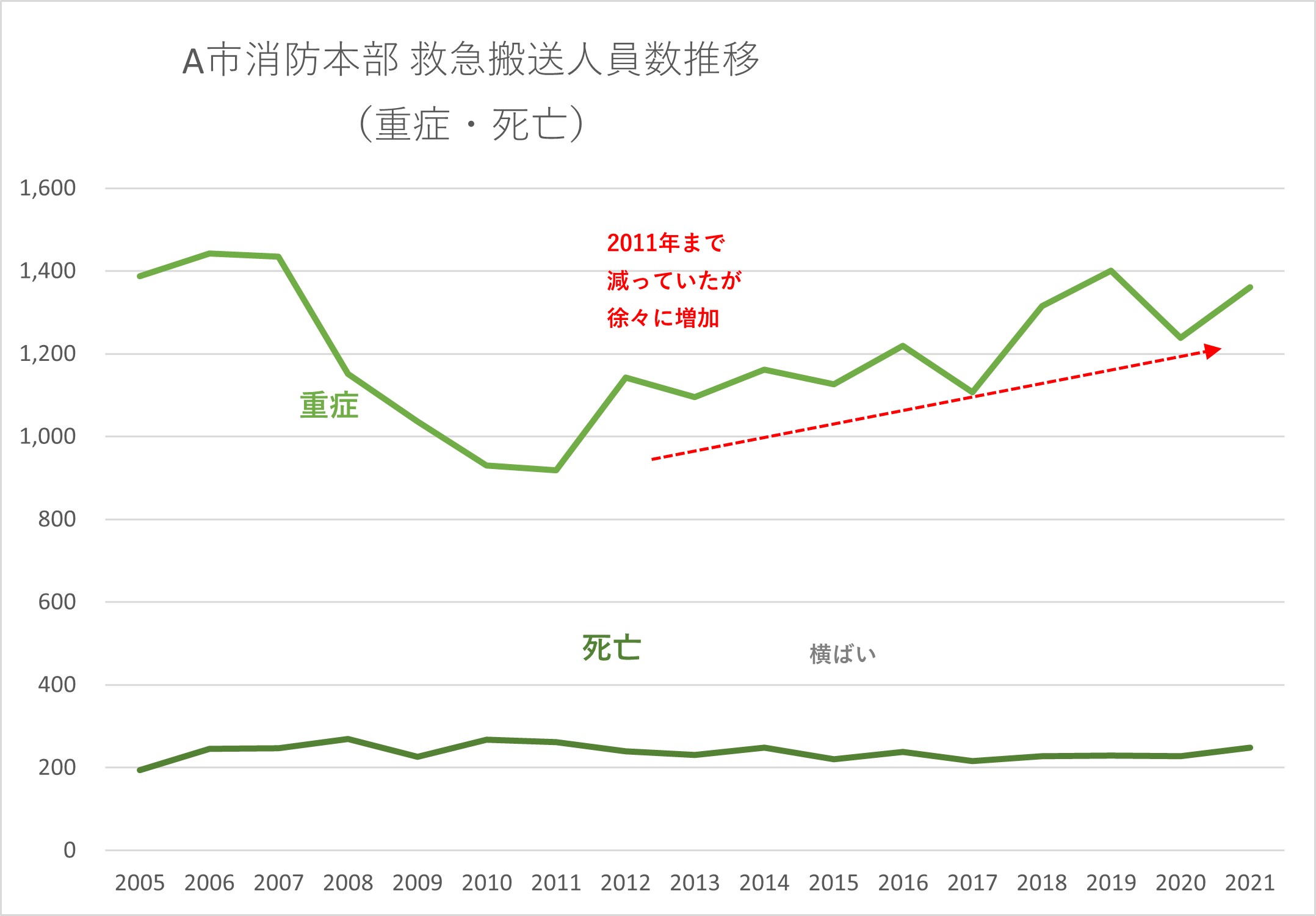

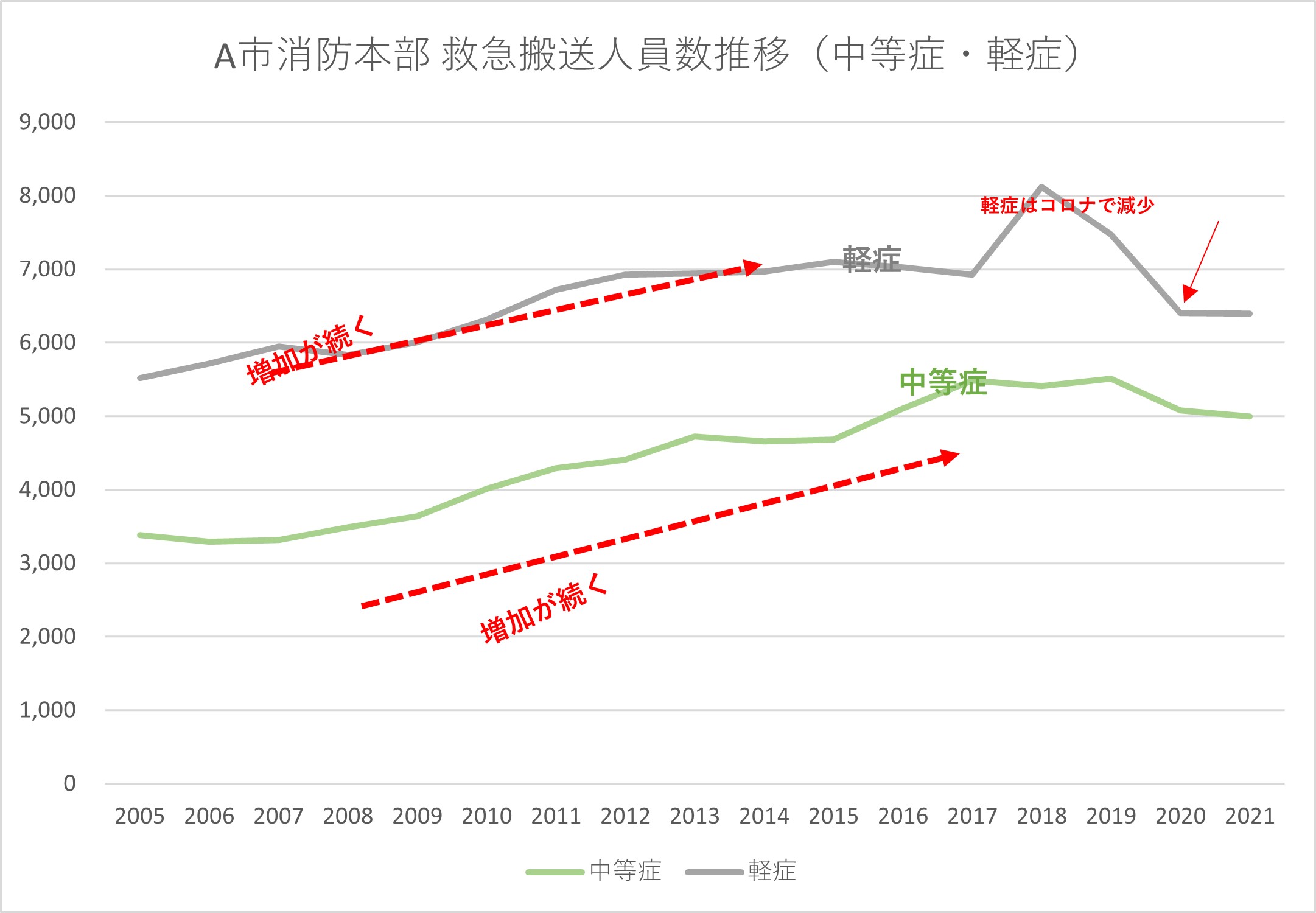

さらに救急搬送人員数の傷病程度別の推移を見ると、入院を必要としない軽症や、入院が必要となる中等症が増加し続けている(グラフ2)。軽症・中等症の救急搬送人員数の増加は、グラフ1の年齢区分別の推移とあわせて考えると、高齢患者の増加とリンクしていると考えるのが自然だろう。

なお、軽症の搬送人員数は中等症など他の傷病程度に比べ2020年、21年に大きく減少した。コロナの影響により、救急車の利用を控えるなどの行動変容が生じた影響と思われる。

A市消防本部 消防年報(2006年-2022年版)を基に作成

救急搬送人員数の増加に対し、積極的な医療機関では「地域ニーズに応える、地域への貢献」「経営面での維持・向上」と捉え、受け入れ件数を増やしている。しかし、救急部門は長時間労働になりやすい現状がある。長時間労働を減らすには、医師を増やすのが最善である。しかし、それが難しいのは言うまでもない。そのため、タスクシフティング・タスクシェアリングなどの取り組みも推進すべきだろう。病院によっては、積極的に救急救命士の採用を拡大している。また、救急部門の医師が患者・家族へのルーチンの説明や、事務作業を行っていることがある。時間帯によっては仕方ないと諦めているケースもあるが、医師事務作業補助者などへのタスクシフティングの余地があるかもしれない。

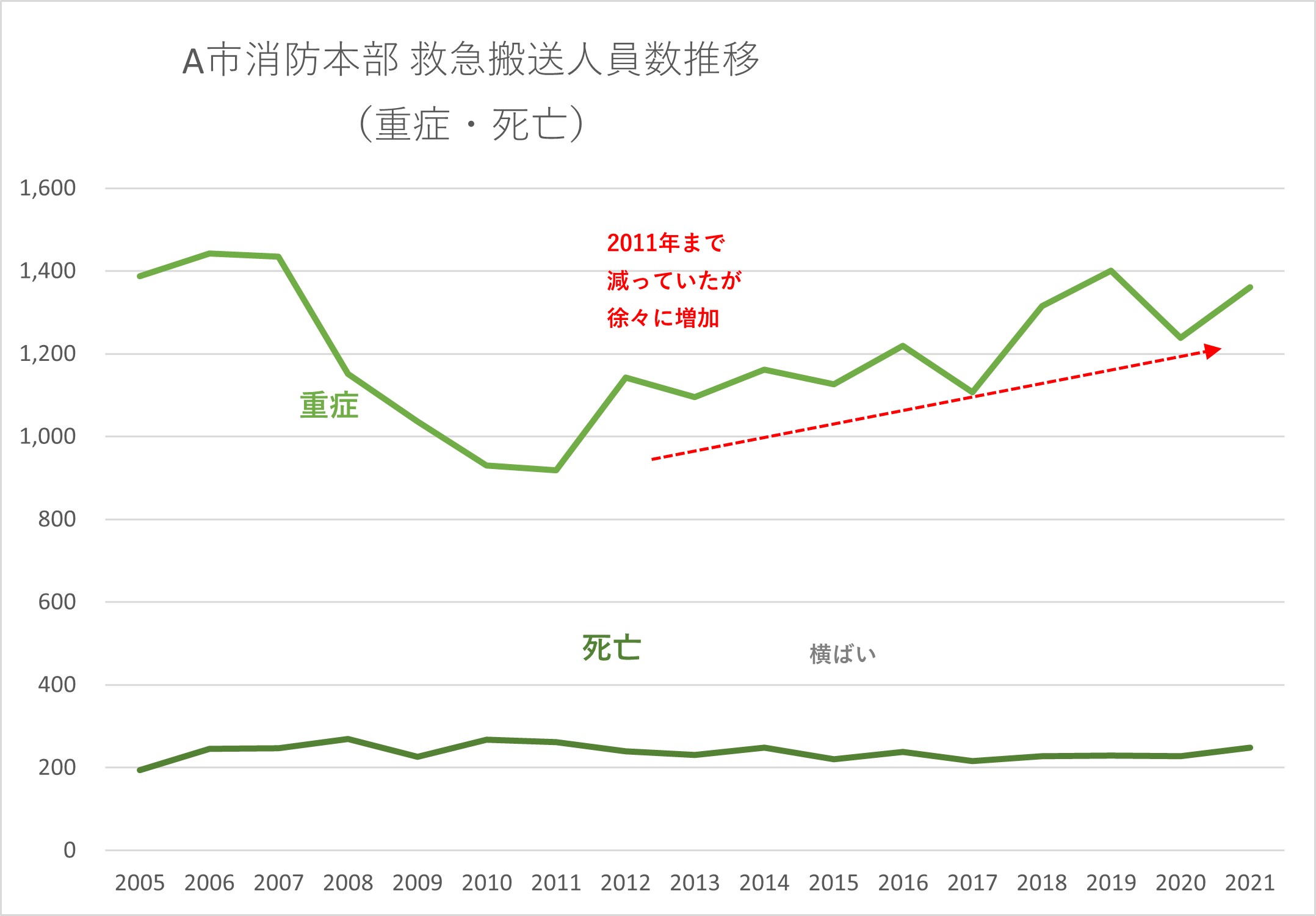

A市消防本部 消防年報(2006年-2022年版)を基に作成

さらに救急搬送人員数の傷病程度別の推移を見ると、入院を必要としない軽症や、入院が必要となる中等症が増加し続けている(グラフ2)。軽症・中等症の救急搬送人員数の増加は、グラフ1の年齢区分別の推移とあわせて考えると、高齢患者の増加とリンクしていると考えるのが自然だろう。

なお、軽症の搬送人員数は中等症など他の傷病程度に比べ2020年、21年に大きく減少した。コロナの影響により、救急車の利用を控えるなどの行動変容が生じた影響と思われる。

A市消防本部 消防年報(2006年-2022年版)を基に作成

救急搬送人員数の増加に対し、積極的な医療機関では「地域ニーズに応える、地域への貢献」「経営面での維持・向上」と捉え、受け入れ件数を増やしている。しかし、救急部門は長時間労働になりやすい現状がある。長時間労働を減らすには、医師を増やすのが最善である。しかし、それが難しいのは言うまでもない。そのため、タスクシフティング・タスクシェアリングなどの取り組みも推進すべきだろう。病院によっては、積極的に救急救命士の採用を拡大している。また、救急部門の医師が患者・家族へのルーチンの説明や、事務作業を行っていることがある。時間帯によっては仕方ないと諦めているケースもあるが、医師事務作業補助者などへのタスクシフティングの余地があるかもしれない。

■基幹病院が軽症・中等症の救急患者であふれてしまう

現状では積極的に救急搬送を受け入れている医療機関でも、さらなる軽症・中等症の患者の増加が続けば、受けきれなくなる可能性が高い。救急患者の受け入れは、入口の問題と出口の問題がある。入口は救急部門のキャパシティに左右される。受け入れ状況に応じ遠方の医療機関にまで搬送される。搬送時間が延びれば、一刻一秒を争う疾患では病態の悪化、救命率の低下などにつながる。一方、出口は救急搬送され入院した患者がなかなか退院できない問題である。ある病院ではDPCの入院期間Ⅱ以内の退院割合について、予定入院患者が9割を超えるのに対し、救急搬送患者は6割に満たない。高齢の救急搬送患者は在院日数が長くなりやすく、病態によっては自宅に帰ることが難しい。後方病床に移ってもらいたくても、周辺に十分な後方病床がないことも珍しくない。結果的に急性期病床があふれてしまう。特に救急搬送が増える秋から冬にかけては、急性期病床のみならず、どこの医療機関も病床稼働率が高い。結果的にベッドコントロール・入退院調整に非常に苦慮することになる。

■ 高齢化の進展は軽症・中等症の救急搬送患者のさらなる増加に

団塊の世代が90代を迎える2040年まで、多くの地域で軽症・中等症の救急搬送患者は増えることが予想される。高度急性期・急性期医療を担う基幹病院がそのような患者を受け入れることは、地域住民や救急隊の目線では大変ありがたい。一方、病院経営の観点からは、病態によっては基幹病院ではなく後方病床で受け入れて欲しいと考えることもあるだろう。ただし、現状、後方病床では積極的に受け入れたくても医師確保や医療従事者のスキルに課題があるといった話を聞くことが多い。

22年度診療報酬改定において、地域包括ケア病床の施設基準は、救急告示病院などであることや緊急患者の受け入れなど救急に関する要件を見直した。また、10月の改定において、看護職員処遇改善評価料では、年200件以上の救急搬送件数の要件が設定された。高齢化の進展により、これまで以上に病床機能の垣根を超えた柔軟な受け入れ体制の構築が求められる。後方病床の救急受け入れ強化は地域の救急体制の柔軟性向上につながる。

2040年までのさらなる軽症・中等症の救急搬送患者の増加に対する課題解決は、数多くの救急患者を受ける基幹病院だけが担うものではなく、後方病床も含め、地域の体制強化を図ることである。地域が一体となり、診療報酬改定の内容も味方につけ、この難局を乗り越えていくことが、課題解決のカギになるのではないだろうか。

【2023. 1. 15 Vol.560 医業情報ダイジェスト】

22年度診療報酬改定において、地域包括ケア病床の施設基準は、救急告示病院などであることや緊急患者の受け入れなど救急に関する要件を見直した。また、10月の改定において、看護職員処遇改善評価料では、年200件以上の救急搬送件数の要件が設定された。高齢化の進展により、これまで以上に病床機能の垣根を超えた柔軟な受け入れ体制の構築が求められる。後方病床の救急受け入れ強化は地域の救急体制の柔軟性向上につながる。

2040年までのさらなる軽症・中等症の救急搬送患者の増加に対する課題解決は、数多くの救急患者を受ける基幹病院だけが担うものではなく、後方病床も含め、地域の体制強化を図ることである。地域が一体となり、診療報酬改定の内容も味方につけ、この難局を乗り越えていくことが、課題解決のカギになるのではないだろうか。

【2023. 1. 15 Vol.560 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-27現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-02-26

後ろを振り返るか、前を見るか

2026-02-25

組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金