病院・診療所

産前産後休業や育児休業するスタッフへ事前に説明すべき事

クリニック相談コーナー

合同会社MASパートナーズ 代表社員 原 聡彦

【相談内容】

関西圏の整形外科クリニック(開業5年目)の院長から「当院で初めて産前休業に入るスタッフがおり、赤ちゃんが1 歳になるまで育児休業を取る予定です。休業の期間が長くなりますが、社会保険手続の漏れなどがないよう準備をしています。産前産後休業や育児休業の期間中に、スタッフへ必要な手続きや事前に伝えていたほうがよいことなどあれば教えてください」という相談をいただきました。

【回 答】

20代~30代の女性が多く勤務するクリニックの職場では育児休業の問題に直面しやすいと思います。産前産後休業や育児休業にあたってはさまざまな手続が必要ですが、スタッフへ伝えておいたほうがよいことをご紹介いたします。

1. 休業期間中の本人の社会保険の負担金

厚生年金保険料については産前産後休業や育児休業にあたっては申請を行うことで免除されますが、健康保険については下記のとおりクリニックが加入している健康保険によって負担金に違いがありますので注意が必要です。産前産後休業、育児休業期間中も健康保険料が発生する場合はあらかじめスタッフに説明しておくことをお勧めします。

☆健康協会けんぽに加入している場合

産前産後休業および育児休業期間中は産前産後休業取得者申出書、育児休業等取得者申出書を提出する事で、スタッフ・クリニック双方の厚生年金保険料と協会けんぽ・健康保険組合等の健康保険料が免除されます。

☆ 医師国民健康保険組合(以下 医師国保)に加入している場合

健康保険料については免除の制度がないため、休業期間中も引き続き本人が支払うこととなります。

☆健康協会けんぽに加入している場合

産前産後休業および育児休業期間中は産前産後休業取得者申出書、育児休業等取得者申出書を提出する事で、スタッフ・クリニック双方の厚生年金保険料と協会けんぽ・健康保険組合等の健康保険料が免除されます。

☆ 医師国民健康保険組合(以下 医師国保)に加入している場合

健康保険料については免除の制度がないため、休業期間中も引き続き本人が支払うこととなります。

2. 休業期間中の本人の負担金

免除制度のない医師国保や給与天引きしている住民税については休業期間中も引き続き本人が支払うこととなります。しかし、休業期間中、クリニックから給与の支払いはなく給与からの天引きによって控除することができないため、毎月本人からクリニックの銀行口座に振り込んでもらう方法を採ることが通常です。なお、クリニックが立て替えて負担しておきスタッフが復帰してからまとめて控除する事例も見られますが、復帰せずに退職し立て替えた分を負担してもらえないリスクも考えられるため、あらかじめ支払方法は双方合意の上、決定して頂くことをお勧めします。

3. 出産や育児休業に係る手当金・給付金の申請手続きについて(定期的な手続が必要な育児休業給付申請)

出産後は出産手当金など、社会保険の各種給付がスタッフに支給されます。手続の多くは事業主であるクリニックが行うこととなるため、スタッフは申請手続に必要な書類をクリニックに提出する必要があります。このうち、雇用保険に加入しているスタッフで受給要件を満たす者は、ハローワークから育児休業給付が支給されますが、この育児休業給付は2ヶ月に1度の頻度で手続があり申請書にはスタッフの署名が必要なため定期的にスタッフとクリニックの間で書類のやり取りを行うこととなります。顧問社労士がいて電子申請している場合は、特に署名の必要はありませんので顧問社労士にご相談頂くのも良いかと思います。

4. 円滑な職場復帰を促進するためにやっておくべきこと

円滑な職場復帰を促進するため、復帰前に復帰時期や保育園への申請について相談して頂くことも大事です。各種手続を漏れなく行うとともに、円滑な職場復帰ができるようにコミュニケーションをとって頂くことをお勧め致します。

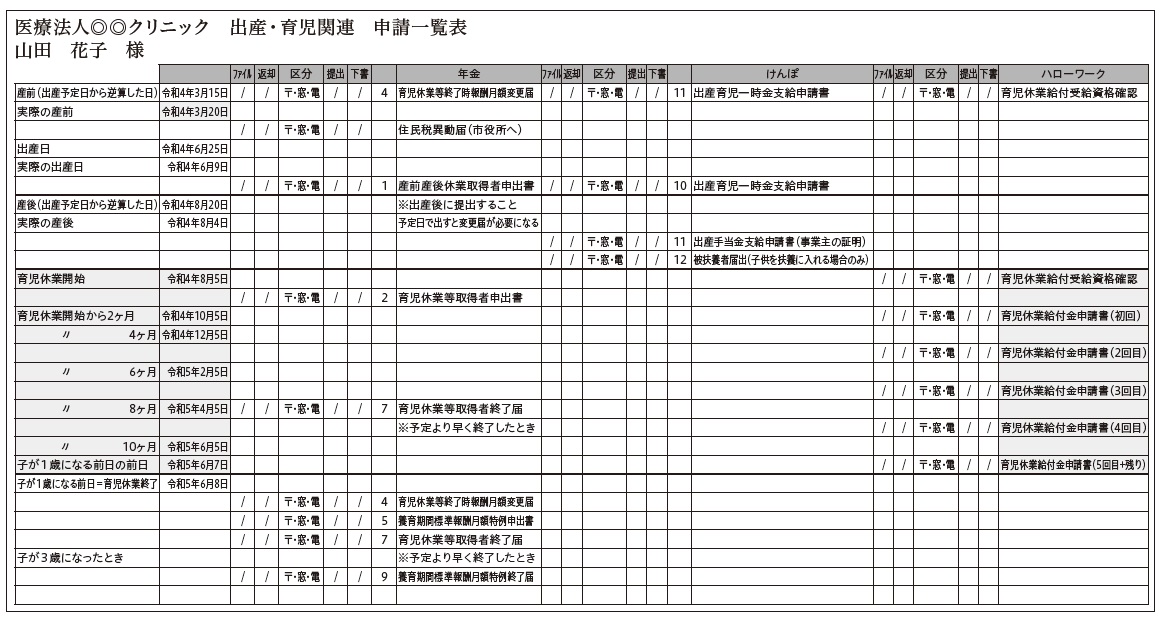

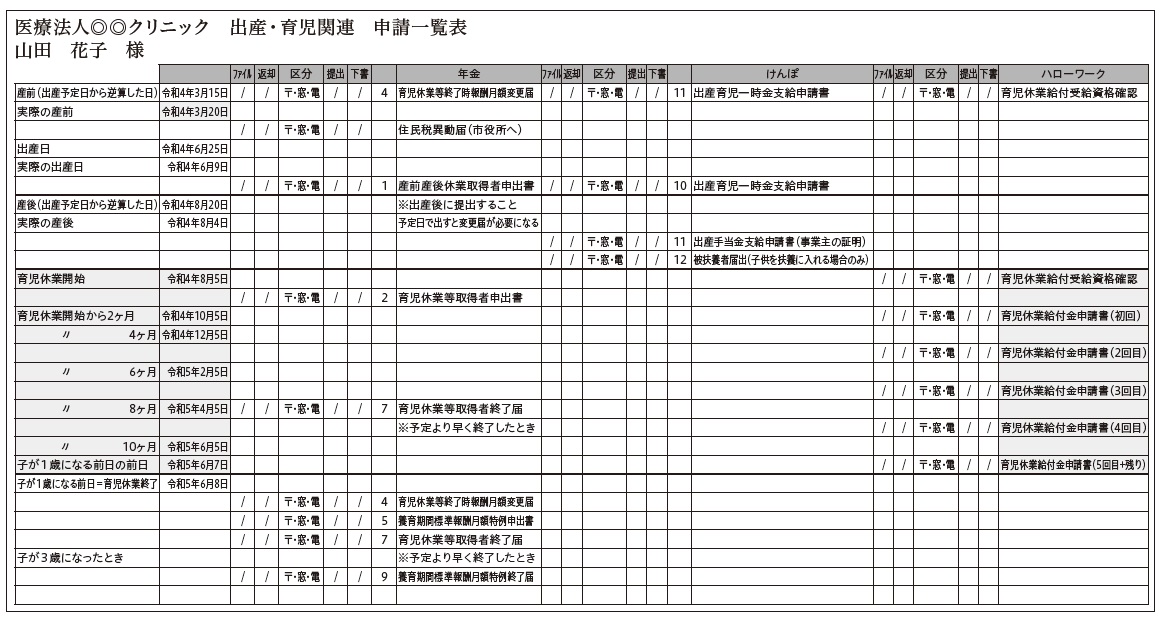

上記のとおり、産前産後休業および育児休業の期間中、スタッフが負担しなければならない住民税や社会保険料等をクリニックの銀行口座に振り込んでもらうことのほか、育児休業給付等の受給のために定期的に書類のやり取りを行うことがあります。そのため、休業前にいつ、どのような手続が必要となるかを伝え、漏れのない手続を行えるように一覧表にして頂くことをお勧めしています。一覧表の事例を掲載しておきますのでご参考にして頂ければ幸いです。

【2023. 3. 1 Vol.563 医業情報ダイジェスト】

上記のとおり、産前産後休業および育児休業の期間中、スタッフが負担しなければならない住民税や社会保険料等をクリニックの銀行口座に振り込んでもらうことのほか、育児休業給付等の受給のために定期的に書類のやり取りを行うことがあります。そのため、休業前にいつ、どのような手続が必要となるかを伝え、漏れのない手続を行えるように一覧表にして頂くことをお勧めしています。一覧表の事例を掲載しておきますのでご参考にして頂ければ幸いです。

【2023. 3. 1 Vol.563 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-27現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-02-26

後ろを振り返るか、前を見るか

2026-02-25

組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金