病院・診療所

自院のレセプトデータの推移から今後の集患対策のカギを見出した事例

クリニック相談コーナー

合同会社MASパートナーズ 代表社員 原 聡彦

【相談内容】

近畿地方の中心となる都市の駅前で開業する内科クリニック(開業15年目)の院長より「コロナも5類となり今後のクリニックの集患対策を考えるうえで当院の電子カルテやレセコンのデータ分析をしてほしい」というご相談を頂きました。

【回 答】

電子カルテ、レセコンには、クリニックの経営に役立つデータが眠っています。レセプト枚数を時系列で見るだけでも収益拡大のヒントを得ることができます。

■事例 コロナ禍前とデータを比較する

コロナ禍前とコロナ禍でのレセプト枚数データを比較してコロナ禍でも収益拡大の方向性を見出した事例をご紹介します。守秘義務の関係上、数値データは近似値としております。

レセコンから入手できる経営データの中で第1にチェックすべき項目は、レセプト枚数の推移です。仮に患者数が減少傾向にあれば、在宅患者数と外来患者数の推移を確認し、どちらの数値が減っているのかがわかれば、原因も想定しやすくなります。両者(在宅患者数と外来患者数)のデータをグラフ化すれば、相関関係もつかみやすくなります。

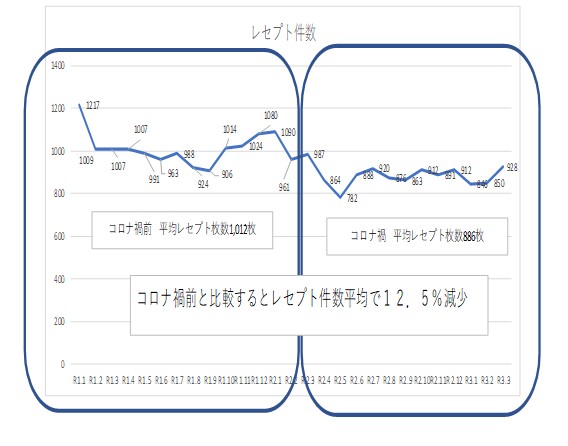

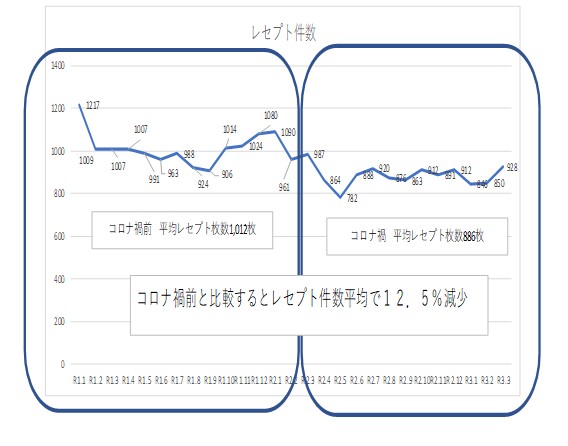

レセプト枚数を時系列に並べてグラフ化しました。令和2年2月以前をコロナ禍前として平均枚数を算出したところ、コロナ禍前の平均レセプト枚数は1,012枚、令和2年3月以後のデータをコロナ禍とした場合、平均885枚でした。コロナ禍前と比較すると12.5%減少していました。

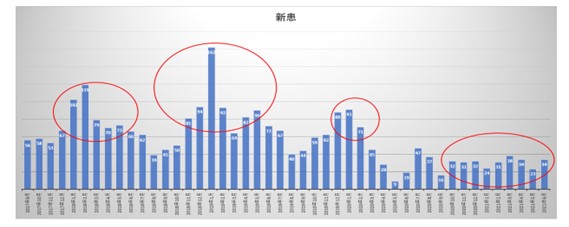

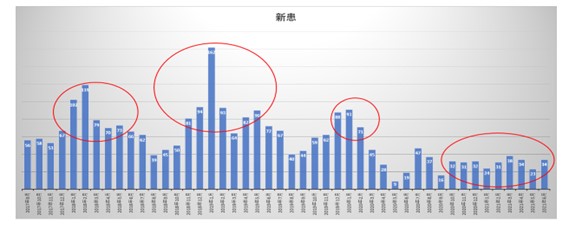

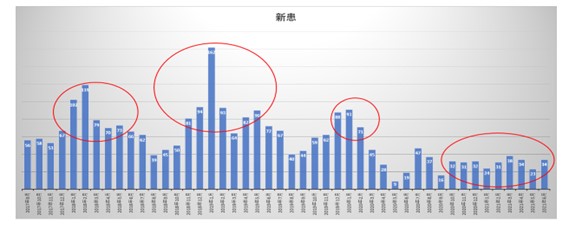

これまで毎年、11月~2月にインフルエンザなどの感染症が増え新患が増加していましたが、コロナ禍において感冒、インフルエンザの感染症の患者は大きく減少した結果、下記の新患グラフのとおり、新患が減少傾向になったことが要因です。また、クリニックの場所は駅前のビジネス街ですが、コロナ禍でリモートとなっている企業も多く、午後の診療時間帯の社会人の患者さんが大きく減少したことも新患減少の要因と考えられます。

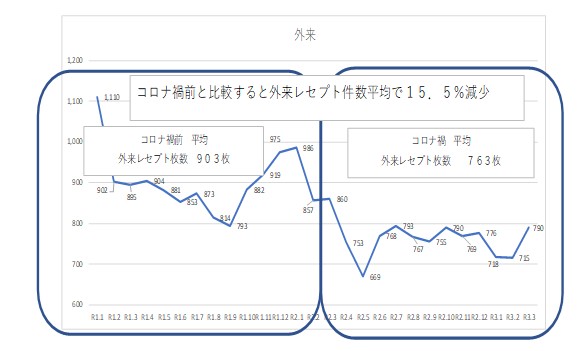

レセプト枚数のデータをさらに電子カルテの機能で外来と在宅別で実患者数を集計すると下記のとおりとなりました。

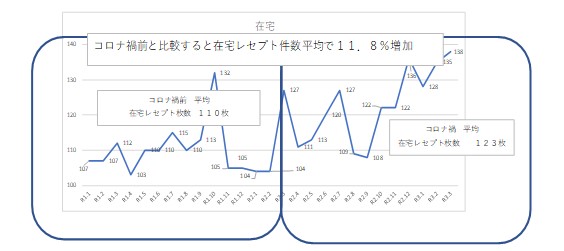

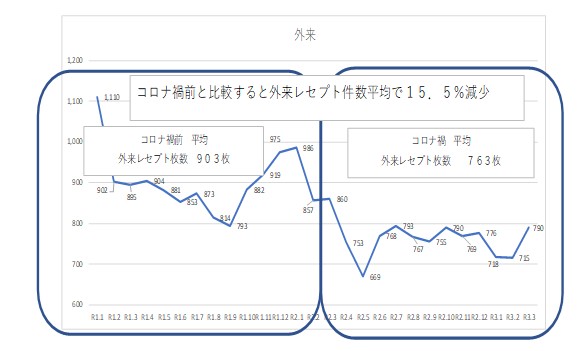

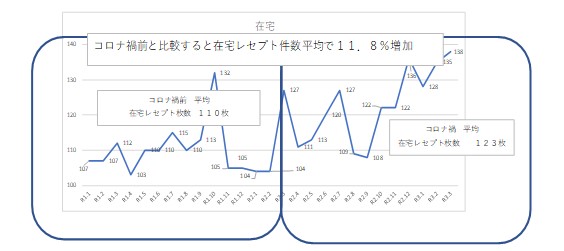

上記のグラフを見ると、外来のレセプト枚数はコロナ禍前と比較すると▲15.5%。在宅はコロナ禍前に比べ、11.8%増加しました。レセプト一枚当たりの単価は在宅が44,000円、外来は8,200円です。在宅のレセプト1枚当たりの単価は外来より5倍以上、高くなっています。

事例のクリニックでは在宅医療は開業時から取り組んでいたので周辺の訪問看護ステーションやケアプランセンターより紹介は継続的にありましたが、コロナ禍前には紹介して頂いても断わるケースもあったようです。在宅患者を増やすことで外来収入の減収を抑えられることに気づいた院長が、紹介のあった在宅患者は原則、断らない方針をスタッフに徹底させました。そして外来の少ない木曜日の午後は予約診療に変更して在宅診療の時間を増やし、在宅医療にシフトしてきました。

在宅医療にシフトすることでこの事例の内科クリニックでは、外来と在宅を合計した月間の保険平均点数はコロナ禍前との比較で3.3%の減収と、実患者数の減少率12.5%より大幅に抑えることができました。

今後、クリニックが集患していくうえで何が最も重要な課題なのか常に意識しておくことが必要です。上記のとおり、レセプト枚数の推移を比較するだけでも収益の改善ポイントやクリニックの集患のカギが見えてきます。

まずは貴院の外来、特定疾患管理料算定患者、在宅患者、リハビリ患者(運動療法)などクリニックの収益を支えているレセプト枚数と新患についてコロナ禍前と比較して頂くことをお勧めします。

【2023. 8. 15 Vol.574 医業情報ダイジェスト】

レセコンから入手できる経営データの中で第1にチェックすべき項目は、レセプト枚数の推移です。仮に患者数が減少傾向にあれば、在宅患者数と外来患者数の推移を確認し、どちらの数値が減っているのかがわかれば、原因も想定しやすくなります。両者(在宅患者数と外来患者数)のデータをグラフ化すれば、相関関係もつかみやすくなります。

レセプト枚数を時系列に並べてグラフ化しました。令和2年2月以前をコロナ禍前として平均枚数を算出したところ、コロナ禍前の平均レセプト枚数は1,012枚、令和2年3月以後のデータをコロナ禍とした場合、平均885枚でした。コロナ禍前と比較すると12.5%減少していました。

これまで毎年、11月~2月にインフルエンザなどの感染症が増え新患が増加していましたが、コロナ禍において感冒、インフルエンザの感染症の患者は大きく減少した結果、下記の新患グラフのとおり、新患が減少傾向になったことが要因です。また、クリニックの場所は駅前のビジネス街ですが、コロナ禍でリモートとなっている企業も多く、午後の診療時間帯の社会人の患者さんが大きく減少したことも新患減少の要因と考えられます。

レセプト枚数のデータをさらに電子カルテの機能で外来と在宅別で実患者数を集計すると下記のとおりとなりました。

上記のグラフを見ると、外来のレセプト枚数はコロナ禍前と比較すると▲15.5%。在宅はコロナ禍前に比べ、11.8%増加しました。レセプト一枚当たりの単価は在宅が44,000円、外来は8,200円です。在宅のレセプト1枚当たりの単価は外来より5倍以上、高くなっています。

事例のクリニックでは在宅医療は開業時から取り組んでいたので周辺の訪問看護ステーションやケアプランセンターより紹介は継続的にありましたが、コロナ禍前には紹介して頂いても断わるケースもあったようです。在宅患者を増やすことで外来収入の減収を抑えられることに気づいた院長が、紹介のあった在宅患者は原則、断らない方針をスタッフに徹底させました。そして外来の少ない木曜日の午後は予約診療に変更して在宅診療の時間を増やし、在宅医療にシフトしてきました。

在宅医療にシフトすることでこの事例の内科クリニックでは、外来と在宅を合計した月間の保険平均点数はコロナ禍前との比較で3.3%の減収と、実患者数の減少率12.5%より大幅に抑えることができました。

今後、クリニックが集患していくうえで何が最も重要な課題なのか常に意識しておくことが必要です。上記のとおり、レセプト枚数の推移を比較するだけでも収益の改善ポイントやクリニックの集患のカギが見えてきます。

まずは貴院の外来、特定疾患管理料算定患者、在宅患者、リハビリ患者(運動療法)などクリニックの収益を支えているレセプト枚数と新患についてコロナ禍前と比較して頂くことをお勧めします。

【2023. 8. 15 Vol.574 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-27現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-02-26

後ろを振り返るか、前を見るか

2026-02-25

組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金