病院・診療所

第13回 経営計画の策定

実践的病院経営~経営計画の具体的内容について~

株式会社前進 代表取締役 岡本 有

[経営計画の具体的内容]

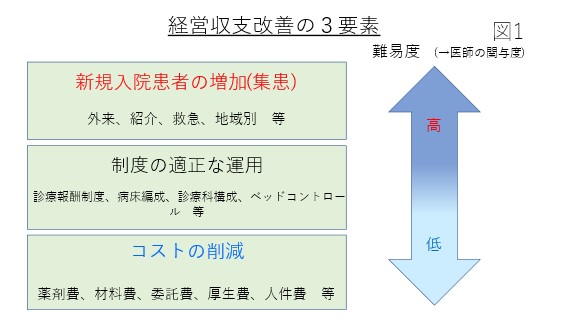

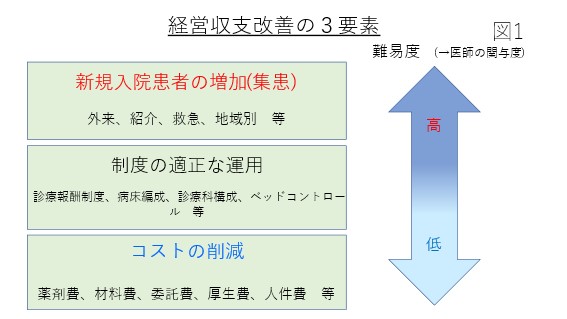

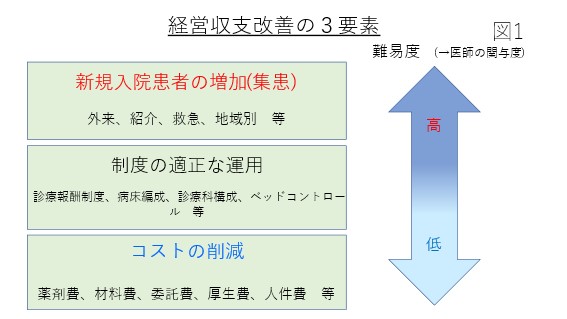

前回は、経営計画の3要素である「新規入院患者の増加」「制度の適正な運用」「コストの削減」の概要とその関連について説明しました(図1参照)。今回からは、それぞれの要素の具体的な方策・内容について説明していきます。

[新規入院患者の増加]

まずは、増収の原動力となる新規入院患者の増加です。これに取り組む前に現状を把握する必要があります。つまり、自院の入院患者はどのルートから来るのかということです。

これまでもお話ししたようにルートは、紹介、救急、一般外来の三つです。一般に、紹介や救急からの患者さんの入院に至る確率は30%程度、それ以外の一般外来から入院に至る確率は2~3%程度です。したがって、新規入院患者を増やすには紹介、救急ルートの患者さんを増やすことが効率的です。一般外来からの入院に頼っていると、外来ばかりが忙しくなり、医師が外来に拘束され、病棟の回診や手術にまわる時間が少なくなくなる割には、入院患者は増えないという好ましくない事態になります。経営優良病院の例を見ると、紹介、救急からの入院患者が全体の60%以上を占めていることが多いようです。

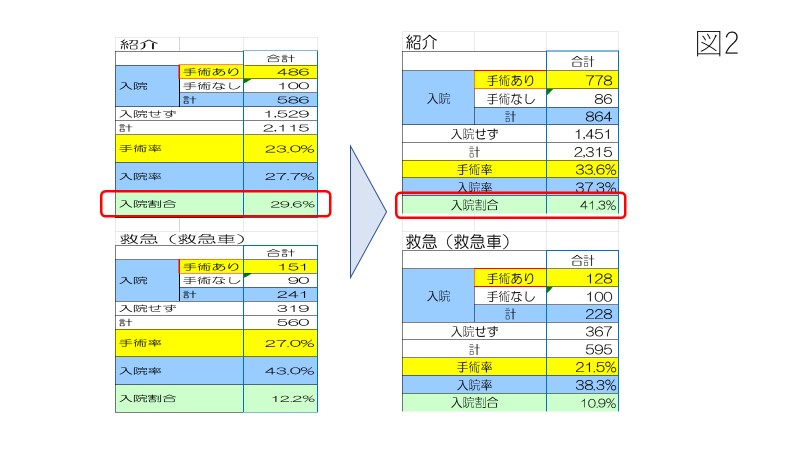

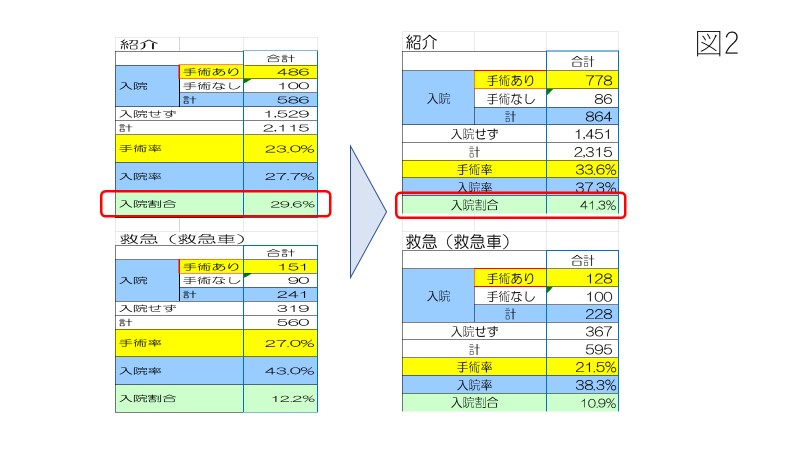

図2はある病院の事例です。前年度は紹介からの入院割合が29.6%、救急からが12.2%で、紹介・救急からの入院割合が41.8%でした。その後、紹介ルートの充実に努めた結果、当年度は紹介からの入院ルートが41.3%、救急からの入院ルートが10.9%、紹介・救急からの入院割合が52.2%と10%以上改善しました。予定手術を中心とする病院であるだけに、救急からの入院割合は減っていますが、紹介ルートの入院割合が大幅に増えていることが伺えます。

この病院では、現状分析をしたうえで、まず紹介患者の数を増やそうと考え、月ごとの目標を設定し、理事長、院長による訪問などあらゆる手段を講じて取り組みました。また、開業医さんとのパイプを太くするために、逆紹介も積極的に推進しました。長年病院に通っている患者さんをクリニックに戻すことには抵抗のある医師もいましたが、医事課の職員が診察室の横に控えて患者さんにクリニックを案内してスムーズな移行に努めました。その結果、診療情報提供料が前年度4百万円弱からから6百万円強に増えるという副次的効果もありました。

地域連携というのは企業の営業活動に似たところがあります。開業医訪問に行くのに手土産をもっていくかどうか。ものをもらって怒る人はいませんので、結論からいうと手土産はできるだけ持っていくべきです。その上でなにを持っていくのかもおろそかにしてはいけません。

筆者の以前にいた病院では、手土産をもっていくことにしたのはよいのですが、いつでも近くのホテルのクッキーでした。地域連携室が一定数仕入れておけば、医師が開業医さんを訪問したいときにすぐに行けるので仕事が楽だという理由もありました。ただ、夏でも冬でも同じものというのはいかがなものでしょう。夏なら水羊羹・ゼリー、秋なら栗饅頭など、季節ごとの選択があった方が受付の看護師さんやクラークさんも喜ぶのではないでしょうか。

筆者は自分自身の経験も踏まえ、手土産一律主義を排し、季節ごと相手ごとに選択肢を増やすようにしています。手土産一つで相手との会話が少しでも進むのならば儲けものです。

地域連携の究極は医師と医師のつながり・信頼関係によるものですが、その触媒となるのが事務の役割です。経営トップの事務局長は医師・地域連携室まかせにするのではなく、自ら開業医さんを訪問しお話を伺い、常に病院と地域が良好な関係を保てているのか気を配っていく必要があります。

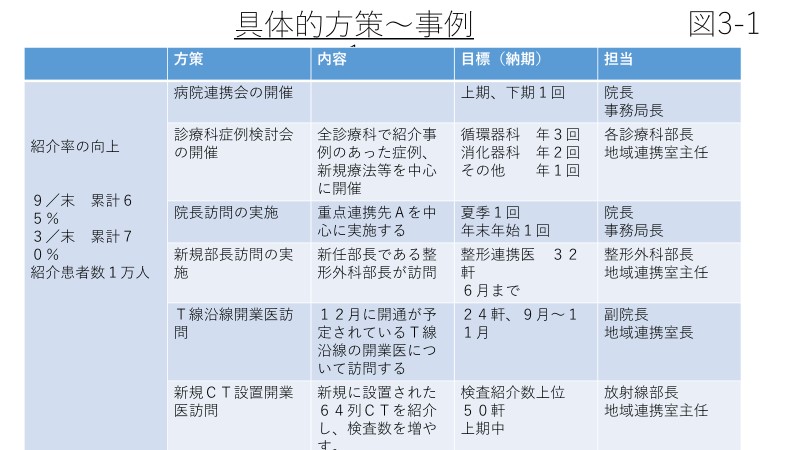

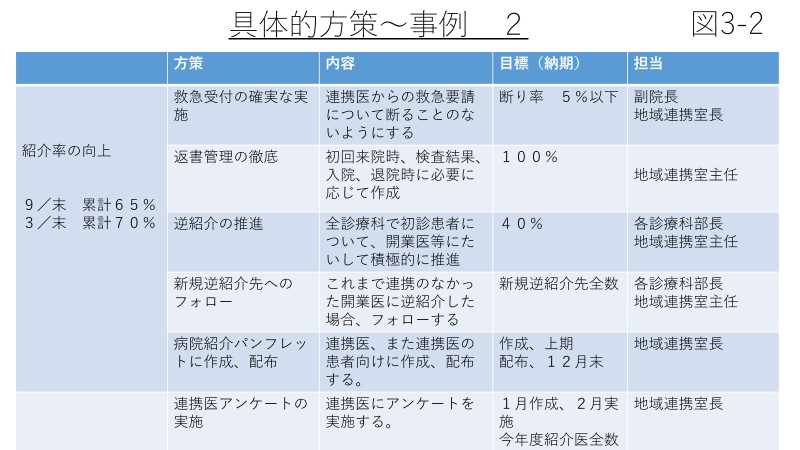

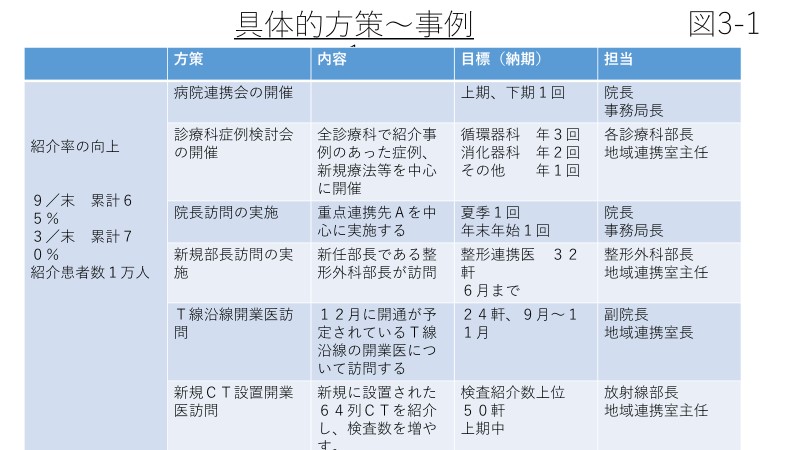

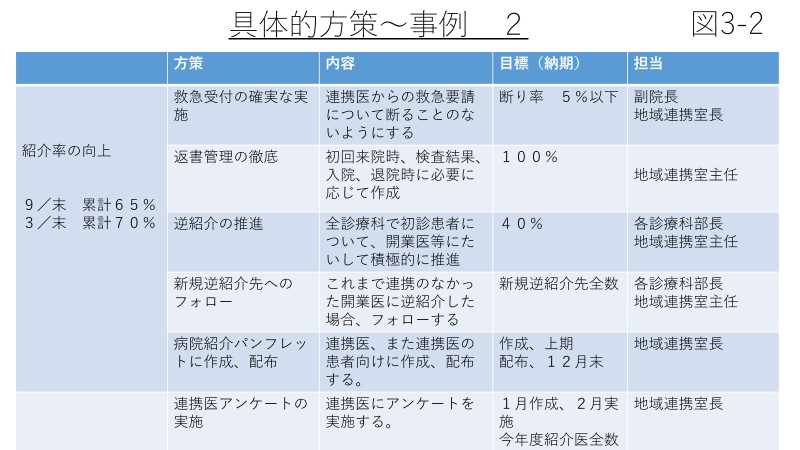

新規患者の増加ためには、紹介ルートと救急ルートを充実させることが王道ですが、そのための方策に王道はありません。図3にある病院の事例を示しますが、聖域を設けず「できること何でもやる」という姿勢で取り組んでいくことが重要です。

【2022. 6. 15 Vol.546 医業情報ダイジェスト】

これまでもお話ししたようにルートは、紹介、救急、一般外来の三つです。一般に、紹介や救急からの患者さんの入院に至る確率は30%程度、それ以外の一般外来から入院に至る確率は2~3%程度です。したがって、新規入院患者を増やすには紹介、救急ルートの患者さんを増やすことが効率的です。一般外来からの入院に頼っていると、外来ばかりが忙しくなり、医師が外来に拘束され、病棟の回診や手術にまわる時間が少なくなくなる割には、入院患者は増えないという好ましくない事態になります。経営優良病院の例を見ると、紹介、救急からの入院患者が全体の60%以上を占めていることが多いようです。

図2はある病院の事例です。前年度は紹介からの入院割合が29.6%、救急からが12.2%で、紹介・救急からの入院割合が41.8%でした。その後、紹介ルートの充実に努めた結果、当年度は紹介からの入院ルートが41.3%、救急からの入院ルートが10.9%、紹介・救急からの入院割合が52.2%と10%以上改善しました。予定手術を中心とする病院であるだけに、救急からの入院割合は減っていますが、紹介ルートの入院割合が大幅に増えていることが伺えます。

この病院では、現状分析をしたうえで、まず紹介患者の数を増やそうと考え、月ごとの目標を設定し、理事長、院長による訪問などあらゆる手段を講じて取り組みました。また、開業医さんとのパイプを太くするために、逆紹介も積極的に推進しました。長年病院に通っている患者さんをクリニックに戻すことには抵抗のある医師もいましたが、医事課の職員が診察室の横に控えて患者さんにクリニックを案内してスムーズな移行に努めました。その結果、診療情報提供料が前年度4百万円弱からから6百万円強に増えるという副次的効果もありました。

地域連携というのは企業の営業活動に似たところがあります。開業医訪問に行くのに手土産をもっていくかどうか。ものをもらって怒る人はいませんので、結論からいうと手土産はできるだけ持っていくべきです。その上でなにを持っていくのかもおろそかにしてはいけません。

筆者の以前にいた病院では、手土産をもっていくことにしたのはよいのですが、いつでも近くのホテルのクッキーでした。地域連携室が一定数仕入れておけば、医師が開業医さんを訪問したいときにすぐに行けるので仕事が楽だという理由もありました。ただ、夏でも冬でも同じものというのはいかがなものでしょう。夏なら水羊羹・ゼリー、秋なら栗饅頭など、季節ごとの選択があった方が受付の看護師さんやクラークさんも喜ぶのではないでしょうか。

筆者は自分自身の経験も踏まえ、手土産一律主義を排し、季節ごと相手ごとに選択肢を増やすようにしています。手土産一つで相手との会話が少しでも進むのならば儲けものです。

地域連携の究極は医師と医師のつながり・信頼関係によるものですが、その触媒となるのが事務の役割です。経営トップの事務局長は医師・地域連携室まかせにするのではなく、自ら開業医さんを訪問しお話を伺い、常に病院と地域が良好な関係を保てているのか気を配っていく必要があります。

新規患者の増加ためには、紹介ルートと救急ルートを充実させることが王道ですが、そのための方策に王道はありません。図3にある病院の事例を示しますが、聖域を設けず「できること何でもやる」という姿勢で取り組んでいくことが重要です。

【2022. 6. 15 Vol.546 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-27現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-02-26

後ろを振り返るか、前を見るか

2026-02-25

組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金