病院・診療所

抗菌薬適正使用体制加算の新設で、抗菌薬の処方はどう変わるか?

薬剤耐性対策への取り組みを評価

株式会社メデュアクト 代表取締役 流石 学

令和6年度改定では、抗菌薬の使用実績に基づく評価として 「抗菌薬適正使用体制加算」 が新設された。入院患者の入院初日に算定できる感染対策向上加算と、診療所の初・再診料への加算として月1回算定できる外来感染対策向上加算への加算だ。

施設基準は

施設基準は

(1) 抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。

(2) 直近6か月において使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又はサーベイランスに参加する医療機関全体の上位30%以内であること。

となっている。

(1)のサーベイランスは感染対策連携共通プラットフォーム「J-SIPHE」および「診療所版J-SIPHE」となっている。

(2)はこれらのサーベイランスに四半期ごとに抗菌薬の使用状況に関するデータを提出し、提示された結果が施設基準の要件になる。

J-SIPHEは外来EF統合ファイルを用いて出力したデータを、診療所版J-SIPHEではレセプトチェック用UKEファイルを匿名化したデータを提出する。

(1)のサーベイランスは感染対策連携共通プラットフォーム「J-SIPHE」および「診療所版J-SIPHE」となっている。

(2)はこれらのサーベイランスに四半期ごとに抗菌薬の使用状況に関するデータを提出し、提示された結果が施設基準の要件になる。

J-SIPHEは外来EF統合ファイルを用いて出力したデータを、診療所版J-SIPHEではレセプトチェック用UKEファイルを匿名化したデータを提出する。

■薬剤耐性対策への取り組みを評価

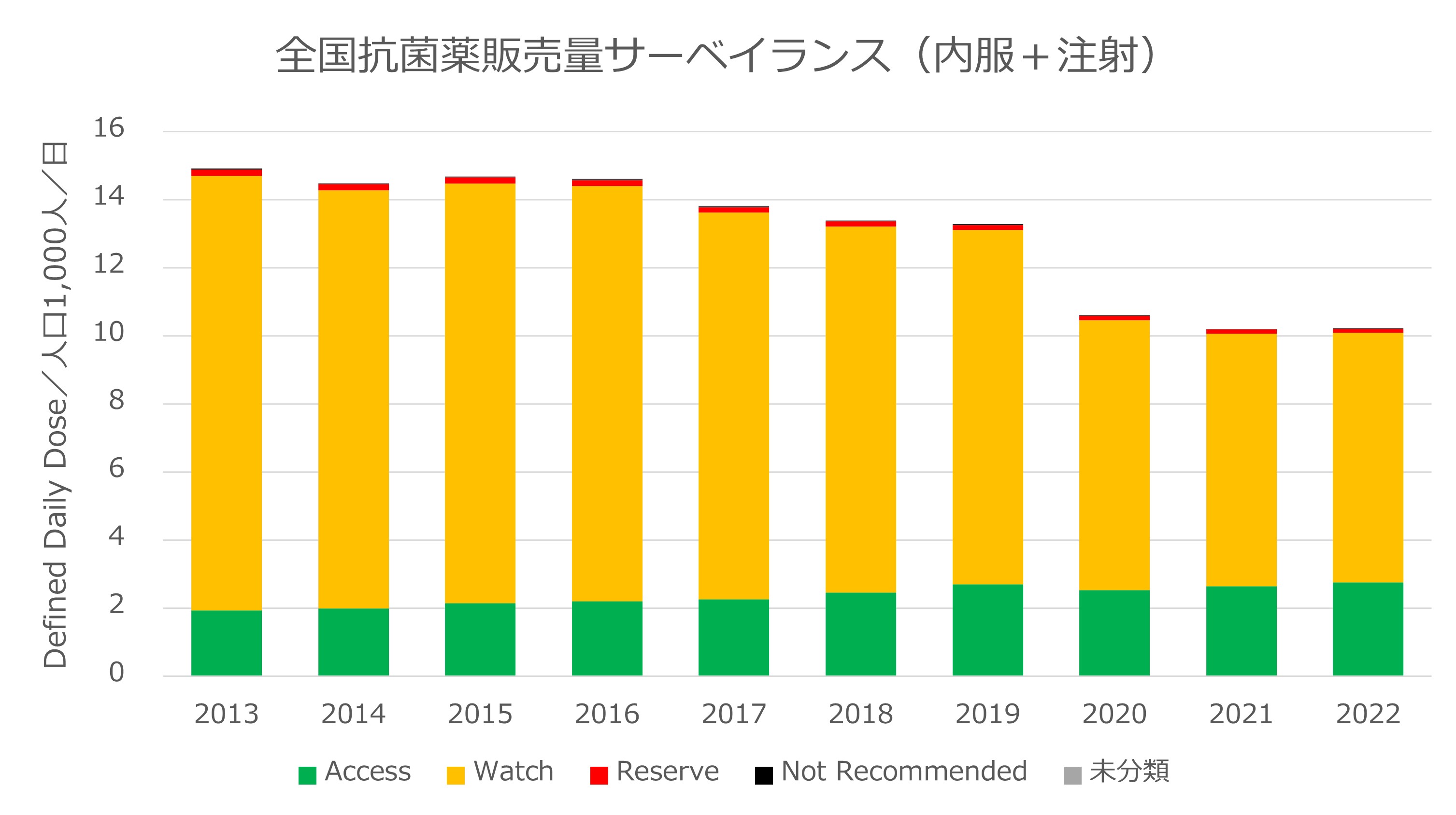

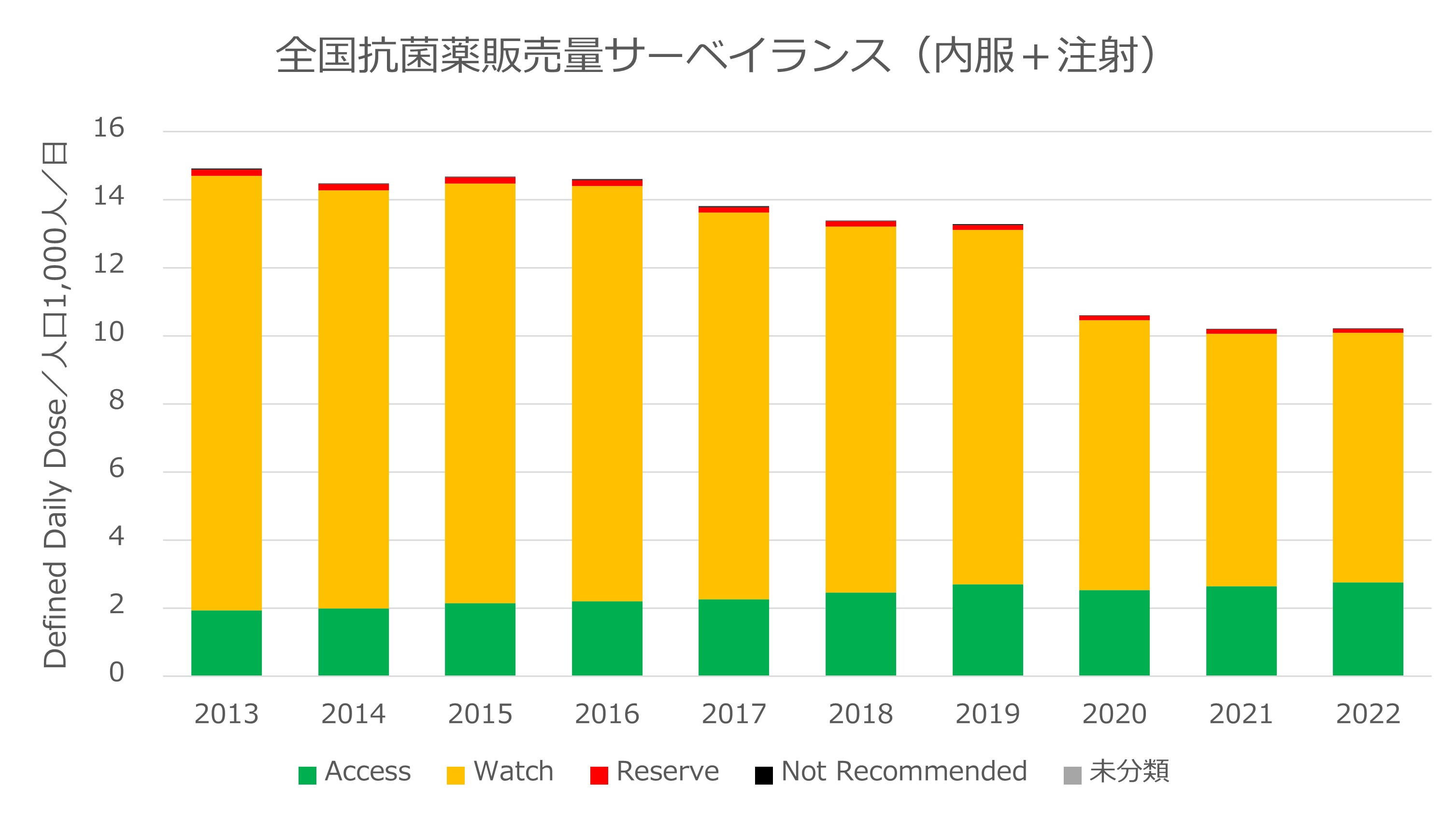

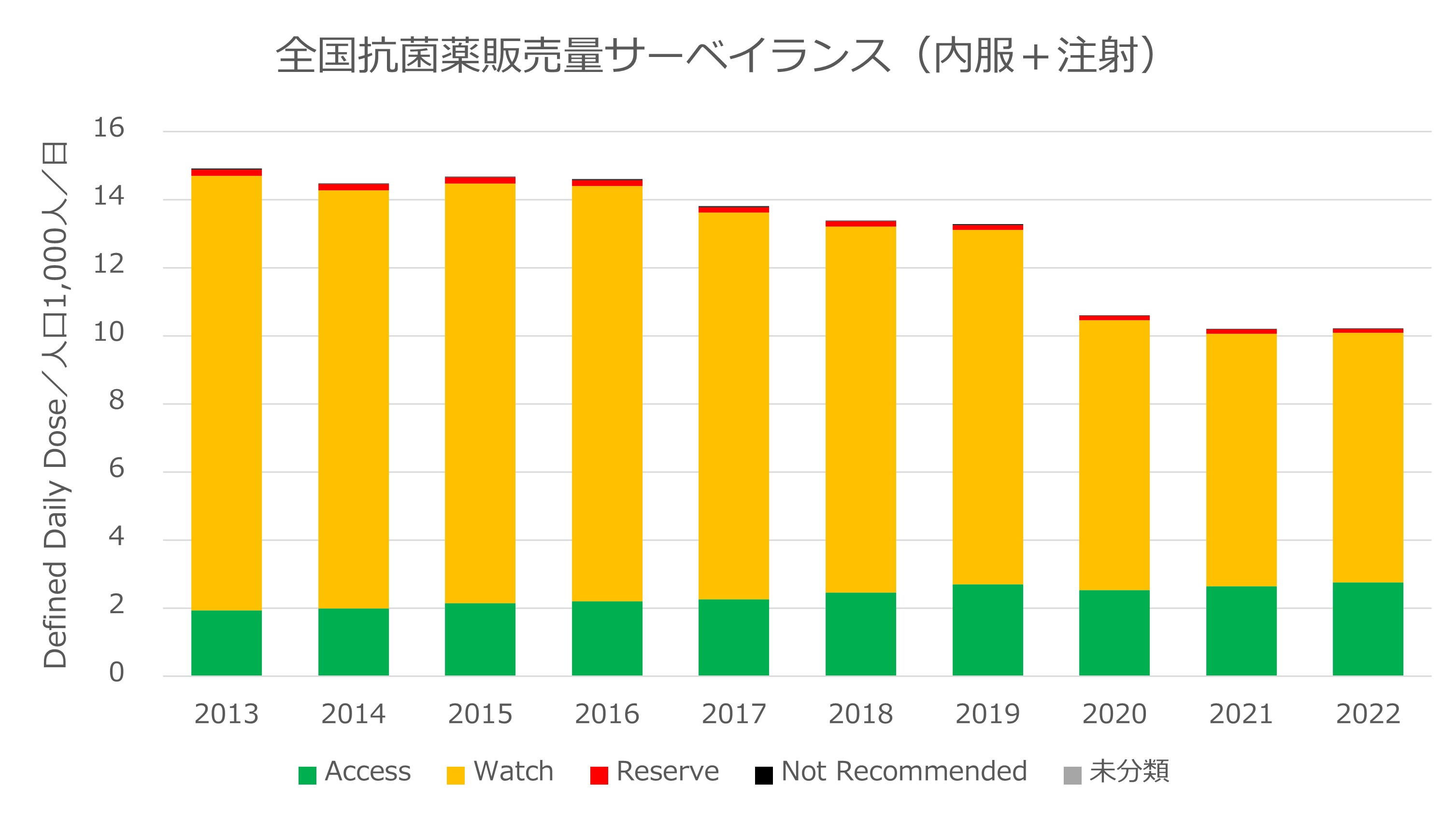

日本では2016年に薬剤耐性(AMR)対策アクションプランが策定された。さらに小児抗菌薬適正使用支援加算等の診療報酬上の誘導もあり、国内における抗菌薬の販売量は年々減少している。

さらに今回新設された抗菌薬適正使用体制加算の施設基準にはAWaRe分類が導入されたことで、どの抗菌薬を使っているかが評価されることになった。

AWaRe分類は、2019年にWHOが抗菌薬適正使用のために提唱した新しい指標だ。抗菌薬を 「Access」 「Watch」 「Reserve」 の3つに分類している。各分類は以下の通りとなる。

Access:一般的な感染症の第一選択薬

Watch: 耐性化が懸念されるため限られた適応に使うべき薬

Reserve:最後の手段として保存する薬

WHOでは抗菌薬全体に占めるAccessの使用比率が60%以上になることを目標に定めており、抗菌薬適正使用体制加算の施設基準もWHOの目標値に合わせた形になっている。Accessの使用比率は徐々に上がっているとはいえ、2022年の時点では30%に満たない。少なくとも今の倍以上に引き上げることが求められている。

さらに今回新設された抗菌薬適正使用体制加算の施設基準にはAWaRe分類が導入されたことで、どの抗菌薬を使っているかが評価されることになった。

AWaRe分類は、2019年にWHOが抗菌薬適正使用のために提唱した新しい指標だ。抗菌薬を 「Access」 「Watch」 「Reserve」 の3つに分類している。各分類は以下の通りとなる。

Access:一般的な感染症の第一選択薬

Watch: 耐性化が懸念されるため限られた適応に使うべき薬

Reserve:最後の手段として保存する薬

WHOでは抗菌薬全体に占めるAccessの使用比率が60%以上になることを目標に定めており、抗菌薬適正使用体制加算の施設基準もWHOの目標値に合わせた形になっている。Accessの使用比率は徐々に上がっているとはいえ、2022年の時点では30%に満たない。少なくとも今の倍以上に引き上げることが求められている。

■内服抗菌薬の選択がポイントになる

抗菌薬適正使用体制加算が新設されたことで、外来の抗菌薬の処方傾向が大きく変わることは容易に想像できる。

国内の抗菌薬の使用量は、ざっくりと言えば内服薬:注射薬=9:1になる。筆者もいくつかの病院で検証してみたが、多少の差はあっても、やはり使用量は内服薬が圧倒的に多い。そのため抗菌薬適正使用体制加算の施設基準を満たすためには、内服の抗菌薬の選択をどうするかが肝になる。

Accessの比率を上げる場合、処方する抗菌薬をWatchからAccessに切り替える、もしくは小児抗菌薬適正使用加算の算定要件のように、抗菌薬の必要性が認められないときにはそもそも処方しないことが選択肢になる。例えば、一般的に外来で処方されるケースの多い内服のキノロン系抗菌薬はいずれもWatchに分類されている。

Accessの使用比率60%以上という数字を意識すると、処方頻度の高かった薬剤であっても、これまで通りには処方しづらくなるだろう。

抗菌薬がWatchからAccessにシフトすることで、薬剤耐性対策が進むことは感覚的にも理解できる。一方でAWaRe分類は適応疾患等が考慮されていないため、一律の比率に疑問が残るという声があることも否めない。いずれにしても今後どのような動きになるのか、引き続き注目していきたい。

抗菌薬使用サーベイランス(AMR臨床リファレンスセンター)を基に作成

【2024. 6. 1 Vol.593 医業情報ダイジェスト】

国内の抗菌薬の使用量は、ざっくりと言えば内服薬:注射薬=9:1になる。筆者もいくつかの病院で検証してみたが、多少の差はあっても、やはり使用量は内服薬が圧倒的に多い。そのため抗菌薬適正使用体制加算の施設基準を満たすためには、内服の抗菌薬の選択をどうするかが肝になる。

Accessの比率を上げる場合、処方する抗菌薬をWatchからAccessに切り替える、もしくは小児抗菌薬適正使用加算の算定要件のように、抗菌薬の必要性が認められないときにはそもそも処方しないことが選択肢になる。例えば、一般的に外来で処方されるケースの多い内服のキノロン系抗菌薬はいずれもWatchに分類されている。

Accessの使用比率60%以上という数字を意識すると、処方頻度の高かった薬剤であっても、これまで通りには処方しづらくなるだろう。

抗菌薬がWatchからAccessにシフトすることで、薬剤耐性対策が進むことは感覚的にも理解できる。一方でAWaRe分類は適応疾患等が考慮されていないため、一律の比率に疑問が残るという声があることも否めない。いずれにしても今後どのような動きになるのか、引き続き注目していきたい。

抗菌薬使用サーベイランス(AMR臨床リファレンスセンター)を基に作成

【2024. 6. 1 Vol.593 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-27現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-02-26

後ろを振り返るか、前を見るか

2026-02-25

組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金