病院・診療所

薬剤総合評価調整加算

ポリファーマシー対策はどこまで進んだか?

株式会社メデュアクト 代表取締役 流石 学

ポリファーマシー(多剤投与)対策への評価項目として、医科の診療報酬では2016年改定で「A250 薬剤総合評価調整加算」、「B008-2 薬剤総合評価調整管理料」が、調剤報酬では2018年改定で「服薬調整支援料」が設定された。

2018年制度までは、入院患者を対象とした薬剤総合評価調整加算は、入院前に6種類以上の内服薬が処方されている患者で、退院時に服用薬が2種類以上減少していた場合に250点を算定できた。また精神病床に入院中の患者は、入院前または退院1年前のいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服していた患者で、退院時に抗精神病薬の種類数が2種類以上減少していた場合が対象となった。

2020年改定では、入院中の患者に対するポリファーマシー対策の取り組みを、プロセス評価とアウトカム評価の2段階で評価する形に変更された。

薬剤総合評価調整加算の名称は同じだが、中身はプロセス評価となり、医師、薬剤師、看護師等の多職種カンファランスによる薬剤の総合的な評価、処方変更に伴う患者への注意点の説明などを行い、処方内容に何らかの変更があれば、たとえ種類数が増えたとしても100点を算定できる形にした。さらに2種類以上を削減できた場合は、アウトカム評価の薬剤調整加算150点を上乗せできる。2種類以上の削減というアウトカムが問われなくなったことで、少なくともプロセス評価部分までは算定しやすい評価項目になった。

2018年制度までは、入院患者を対象とした薬剤総合評価調整加算は、入院前に6種類以上の内服薬が処方されている患者で、退院時に服用薬が2種類以上減少していた場合に250点を算定できた。また精神病床に入院中の患者は、入院前または退院1年前のいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服していた患者で、退院時に抗精神病薬の種類数が2種類以上減少していた場合が対象となった。

2020年改定では、入院中の患者に対するポリファーマシー対策の取り組みを、プロセス評価とアウトカム評価の2段階で評価する形に変更された。

薬剤総合評価調整加算の名称は同じだが、中身はプロセス評価となり、医師、薬剤師、看護師等の多職種カンファランスによる薬剤の総合的な評価、処方変更に伴う患者への注意点の説明などを行い、処方内容に何らかの変更があれば、たとえ種類数が増えたとしても100点を算定できる形にした。さらに2種類以上を削減できた場合は、アウトカム評価の薬剤調整加算150点を上乗せできる。2種類以上の削減というアウトカムが問われなくなったことで、少なくともプロセス評価部分までは算定しやすい評価項目になった。

■評価体系を変更した影響は?

2020年改定による評価体系の変更はどのような影響を与えただろうか。

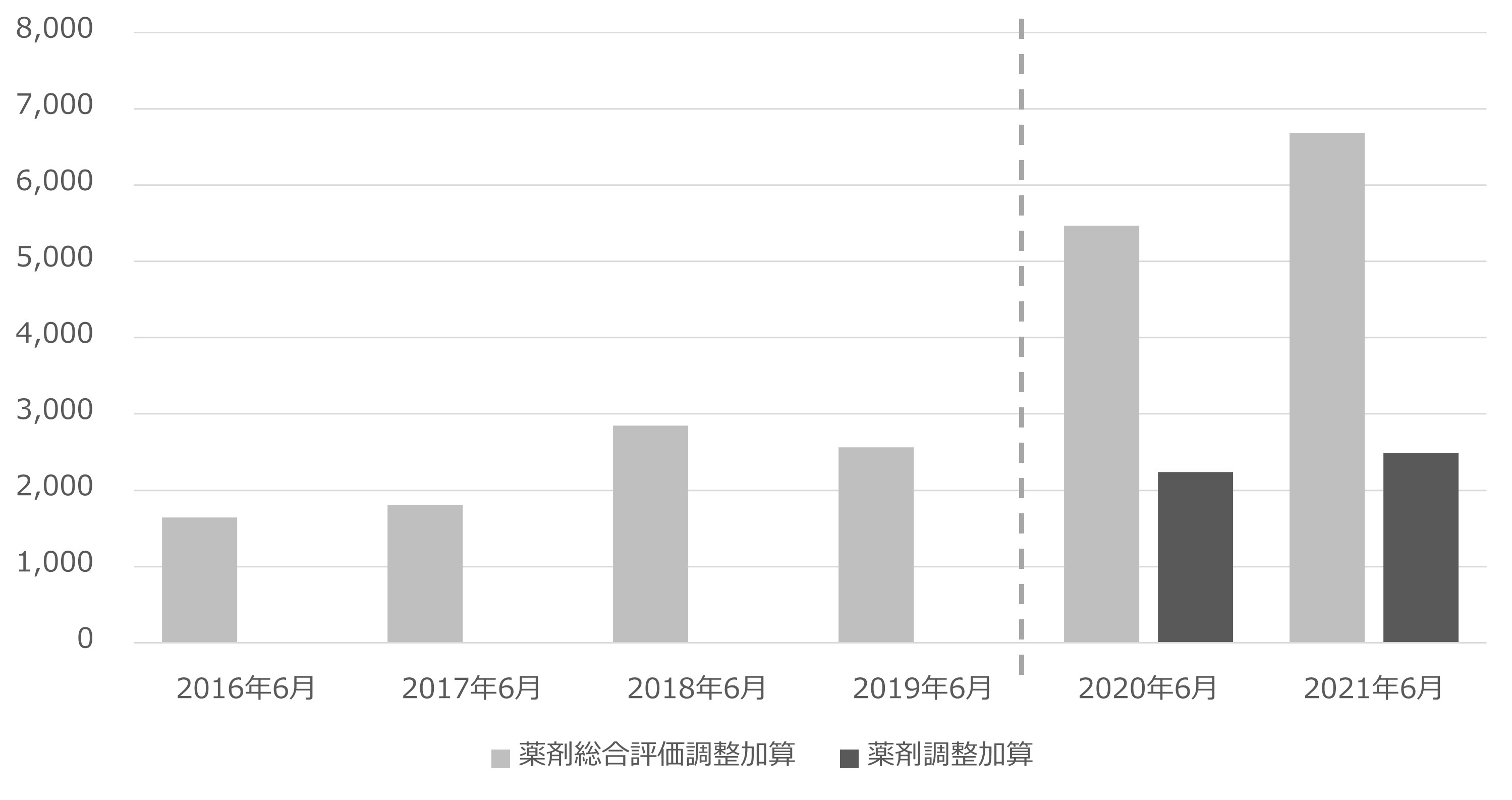

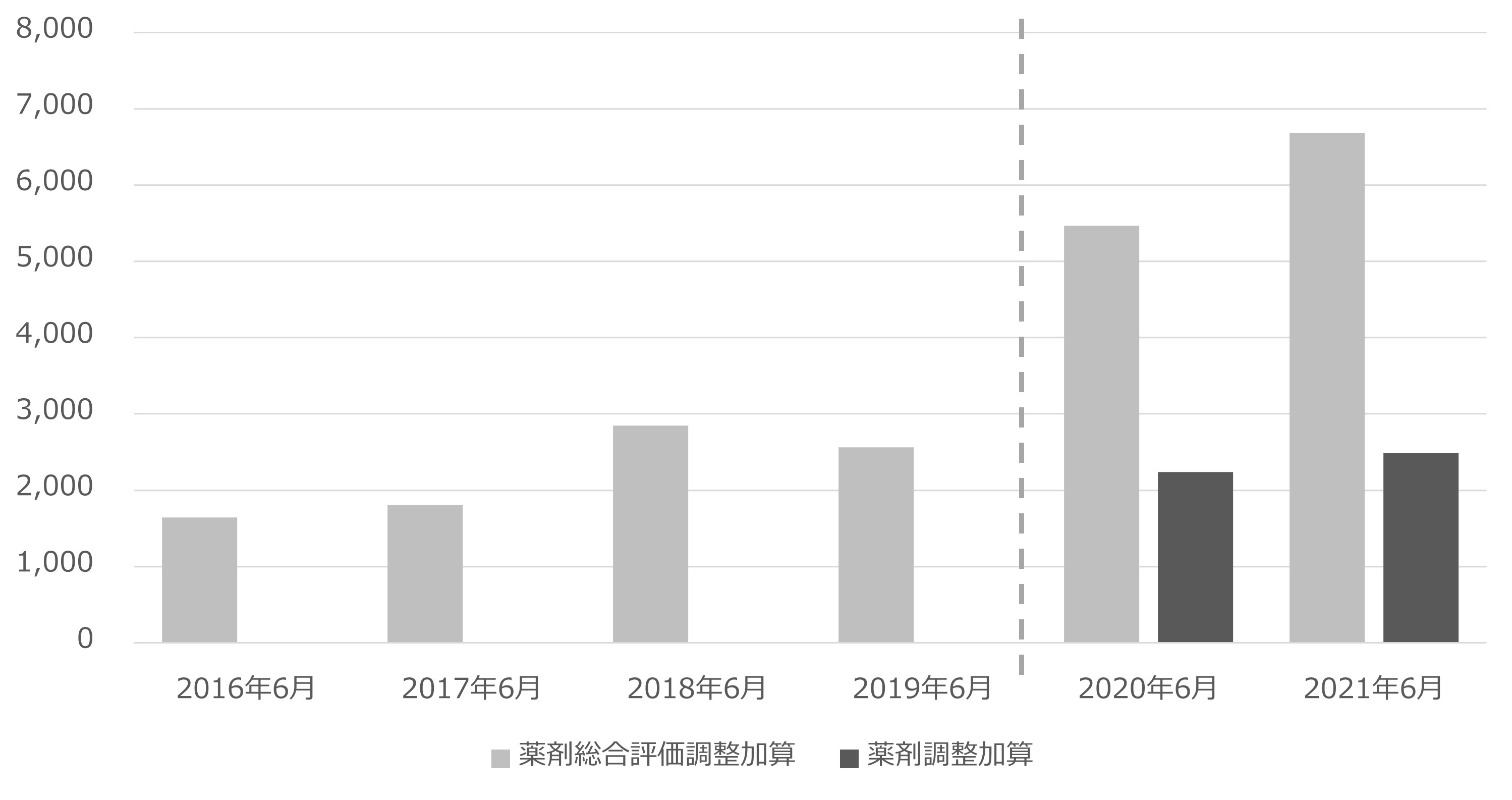

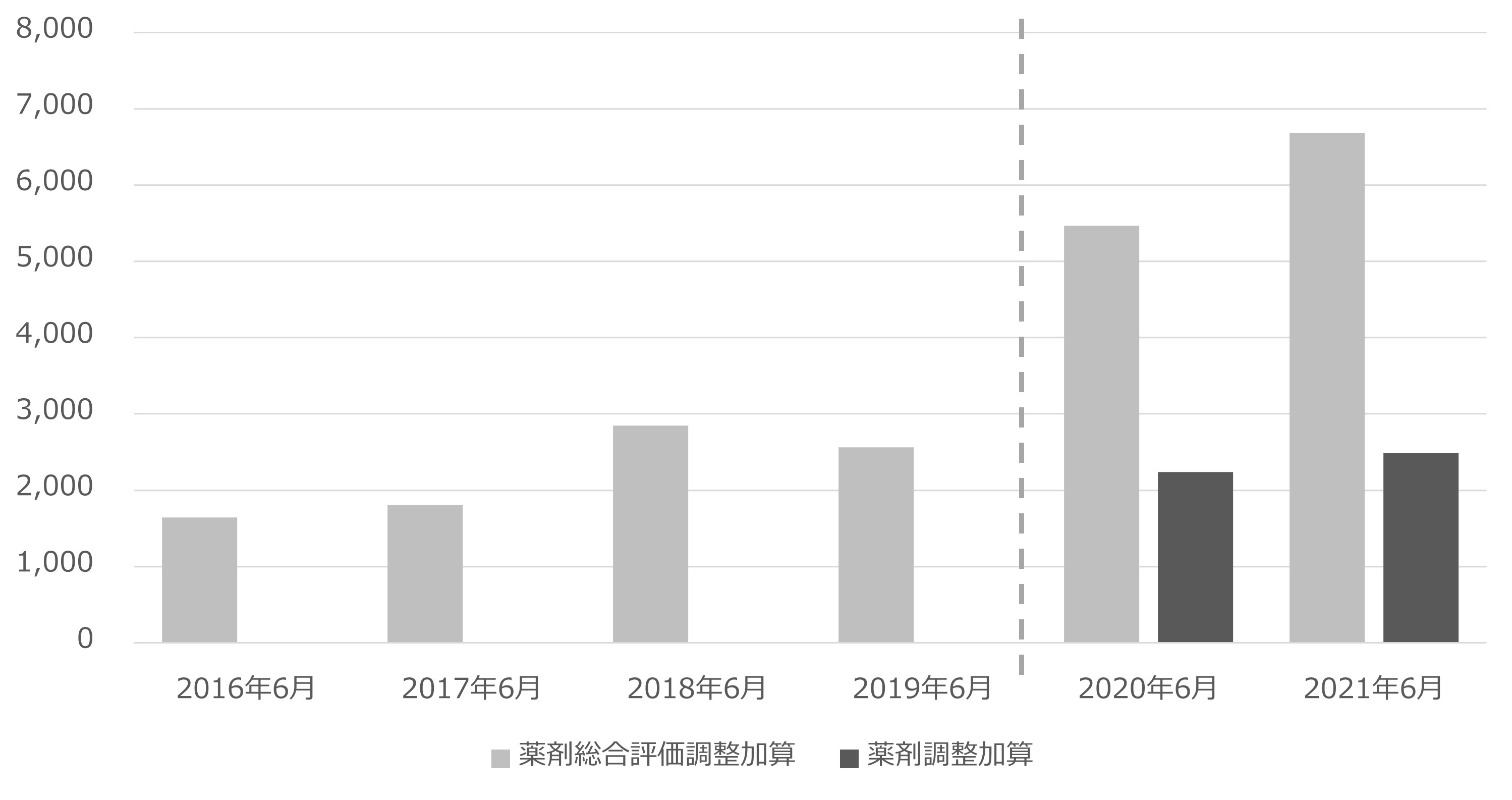

今回は社会医療診療行為別統計より、薬剤総合評価調整加算および薬剤調整加算の各年6月審査分の件数をまとめた。

2020年改定の影響はどうかといえば、薬剤総合評価調整加算がプロセス評価になったことで、アウトカム評価であった2019年と比較すると算定件数は2倍強に増加したようだ。一方で、アウトカム評価の薬剤調整加算は、従来の薬剤総合評価調整加算と変わらず2,500件前後となっている。時間軸をさらに戻すと、2018年改定では地域包括ケア病棟が出来高算定の対象に加わった。その影響もあり1ヶ月あたり1,000件程度増加している。

今回は社会医療診療行為別統計より、薬剤総合評価調整加算および薬剤調整加算の各年6月審査分の件数をまとめた。

2020年改定の影響はどうかといえば、薬剤総合評価調整加算がプロセス評価になったことで、アウトカム評価であった2019年と比較すると算定件数は2倍強に増加したようだ。一方で、アウトカム評価の薬剤調整加算は、従来の薬剤総合評価調整加算と変わらず2,500件前後となっている。時間軸をさらに戻すと、2018年改定では地域包括ケア病棟が出来高算定の対象に加わった。その影響もあり1ヶ月あたり1,000件程度増加している。

■現状の算定件数をどう評価するか?

ポリファーマシー対策が、医療の質の向上に重要な取り組みであることは、多くの医療従事者の共通認識であるものの、なかなか進まないのが実態である。

プロセス評価部分が単月で5,000~6,000件という数は、国内全体の件数と考えると少ないように見える。潜在的な対象患者が相当数存在しているのではないだろうか。

算定対象である入院前に内服薬を6種類以上服用している患者は、入院患者全体から見れば一部に限られる。しかし高齢者の入院が多い医療機関ではけっして少ない数ではないだろう。服薬指導を評価する薬剤管理指導料と異なり、薬剤総合評価調整加算は地域包括ケア病棟でも出来高算定できる。

薬剤総合評価調整加算は、病棟担当の薬剤師を中心に算定するケースが多い。多職種によるカンファランスというハードルがあるゆえに、病棟業務の実施状況や担当薬剤師と病棟にいる医師、看護師との関係性に左右されていることも多い。実際、病棟担当の薬剤師が変更になった瞬間から、算定件数が急に増えた、逆に皆無になったというケースは比較的よく見かける。近年は病院薬剤師の業務負荷が増加傾向にあるため、手が回っていない現実もあるだろう。

高齢者は代謝機能の低下、体成分組成の変化等が生じやすいため、服用薬剤数が増えることで、副作用の増強や薬物間相互作用の発現リスクが高まることが言われている。また服用薬剤数が増加するほど、服薬アドヒアランスが低下する傾向があり、薬剤の適正使用推進のためにも、多剤投与を可能な限り回避することは大切な点になる。

ポリファーマシー対策への院内の取り組み状況、薬剤総合評価調整加算等の算定状況について、改めて確認したい。

【2022. 7. 15 Vol.548 医業情報ダイジェスト】

プロセス評価部分が単月で5,000~6,000件という数は、国内全体の件数と考えると少ないように見える。潜在的な対象患者が相当数存在しているのではないだろうか。

算定対象である入院前に内服薬を6種類以上服用している患者は、入院患者全体から見れば一部に限られる。しかし高齢者の入院が多い医療機関ではけっして少ない数ではないだろう。服薬指導を評価する薬剤管理指導料と異なり、薬剤総合評価調整加算は地域包括ケア病棟でも出来高算定できる。

薬剤総合評価調整加算は、病棟担当の薬剤師を中心に算定するケースが多い。多職種によるカンファランスというハードルがあるゆえに、病棟業務の実施状況や担当薬剤師と病棟にいる医師、看護師との関係性に左右されていることも多い。実際、病棟担当の薬剤師が変更になった瞬間から、算定件数が急に増えた、逆に皆無になったというケースは比較的よく見かける。近年は病院薬剤師の業務負荷が増加傾向にあるため、手が回っていない現実もあるだろう。

高齢者は代謝機能の低下、体成分組成の変化等が生じやすいため、服用薬剤数が増えることで、副作用の増強や薬物間相互作用の発現リスクが高まることが言われている。また服用薬剤数が増加するほど、服薬アドヒアランスが低下する傾向があり、薬剤の適正使用推進のためにも、多剤投与を可能な限り回避することは大切な点になる。

ポリファーマシー対策への院内の取り組み状況、薬剤総合評価調整加算等の算定状況について、改めて確認したい。

【2022. 7. 15 Vol.548 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-27現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-02-26

後ろを振り返るか、前を見るか

2026-02-25

組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金