病院・診療所

電子処方箋の発行体制はどこまで進んだ?

交付体制の進捗度合は地域間で数倍の差

株式会社メデュアクト 代表取締役 流石 学

令和6年度改定では、医療DX推進体制整備加算が新設されたが、改定から半年も経たないうちに見直しが入り、10月1日からは、マイナ保険証の利用実績に応じて3段階の点数で評価されることになった。もともと 「マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。(令和6年10月1日から適用)」 という記載はあったが、ルール変更への対応に追われた医療機関も少なくなかったものと思う。

医療DX推進体制整備加算の施設基準に関しては、半年後に更なるイベントが待ち受けている。令和7年3月31日まで経過措置となっている 「電子処方箋を発行する体制」 である。施設基準以外にも、厚生労働省がウェブサイト等を通じて周知しており、電子処方箋を普及させたい意向が伝わってくる。医療機関側としてはいずれ導入、運用しなければならないことを認識しつつも、費用負担も含めたシステム上の問題で体制整備に時間を要しているのが実状だろう。

医療DX推進体制整備加算の施設基準に関しては、半年後に更なるイベントが待ち受けている。令和7年3月31日まで経過措置となっている 「電子処方箋を発行する体制」 である。施設基準以外にも、厚生労働省がウェブサイト等を通じて周知しており、電子処方箋を普及させたい意向が伝わってくる。医療機関側としてはいずれ導入、運用しなければならないことを認識しつつも、費用負担も含めたシステム上の問題で体制整備に時間を要しているのが実状だろう。

■電子処方箋の発行体制の進捗状況

今回は10月10日現在で、厚生労働省および地方厚生局から公表されているデータをもとに、医療DX推進体制整備加算の届出状況、医療機関の電子処方箋への対応状況を検証した。

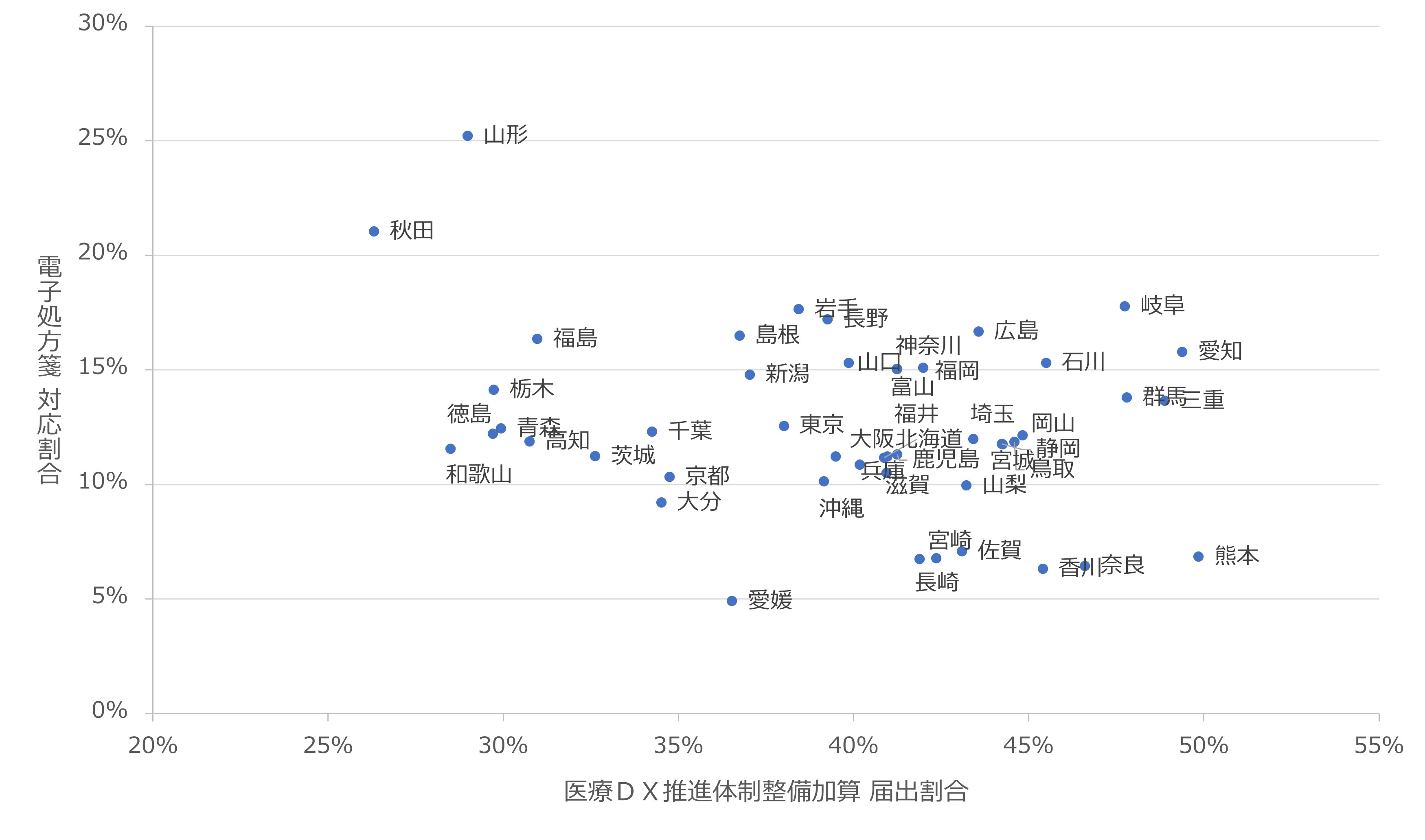

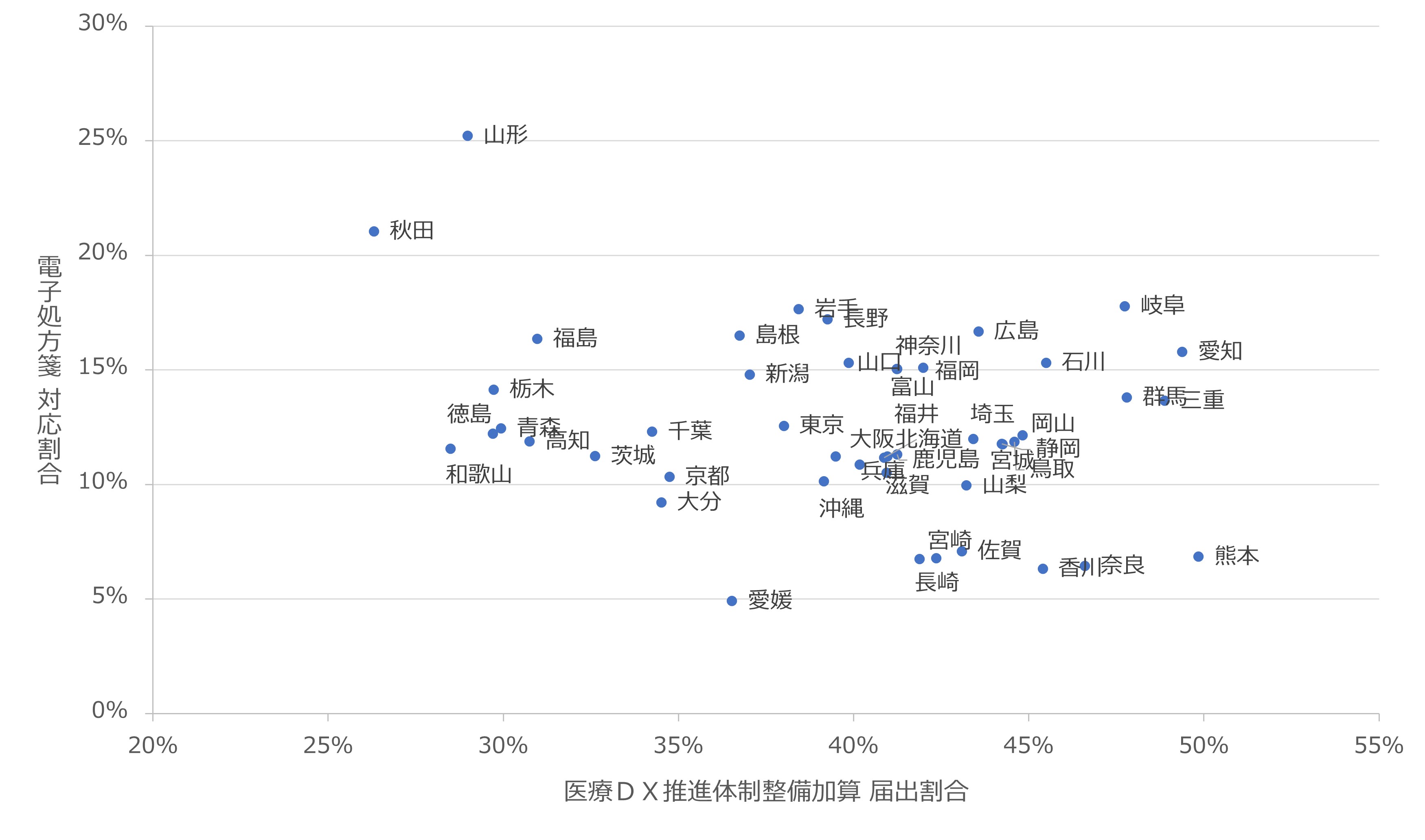

図は、横軸に医療DX推進体制整備加算を届出している病院の割合、縦軸に医療DX推進体制整備加算を届出した医療機関のうち、電子処方箋を発行する体制を有する医療機関の割合をとり、都道府県別にプロットしたものだ。

山形県、秋田県のように医療DX推進体制整備加算の届出割合が低くても、電子処方箋の対応割合は20%を超えている地域もあれば、逆に熊本県、奈良県、香川県のように、半数近い医療機関が医療DX推進体制整備加算を届出しているものの、電子処方箋の対応割合は5~6%にとどまっている地域もある。現在は経過措置の期間内なので問題はないが、施設基準の届出を行っていても、電子処方箋の交付体制の進捗度合は地域間で数倍の差が生じていることがわかる。

医療DX推進体制整備加算の届出割合に関して言えば、愛知県、三重県、岐阜県の東海3県は届出割合が高く、東北エリアは届出割合が低い傾向にあるようだ。なお検証時点では、医療DX推進体制整備加算の届出割合が50%を超えるところはなかった。

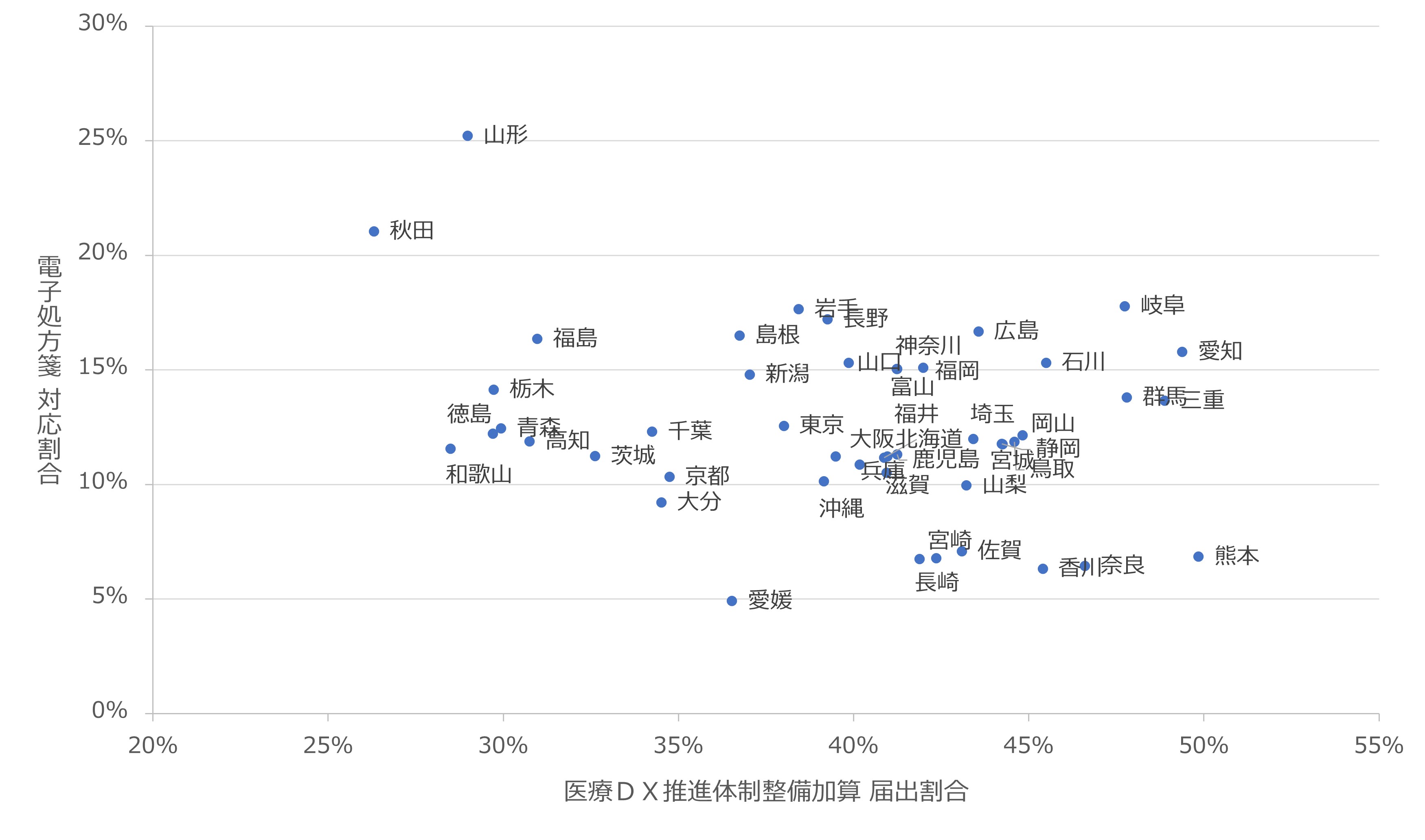

図は、横軸に医療DX推進体制整備加算を届出している病院の割合、縦軸に医療DX推進体制整備加算を届出した医療機関のうち、電子処方箋を発行する体制を有する医療機関の割合をとり、都道府県別にプロットしたものだ。

山形県、秋田県のように医療DX推進体制整備加算の届出割合が低くても、電子処方箋の対応割合は20%を超えている地域もあれば、逆に熊本県、奈良県、香川県のように、半数近い医療機関が医療DX推進体制整備加算を届出しているものの、電子処方箋の対応割合は5~6%にとどまっている地域もある。現在は経過措置の期間内なので問題はないが、施設基準の届出を行っていても、電子処方箋の交付体制の進捗度合は地域間で数倍の差が生じていることがわかる。

医療DX推進体制整備加算の届出割合に関して言えば、愛知県、三重県、岐阜県の東海3県は届出割合が高く、東北エリアは届出割合が低い傾向にあるようだ。なお検証時点では、医療DX推進体制整備加算の届出割合が50%を超えるところはなかった。

■電子処方箋が広く普及するには

重複投薬等の防止、リアルタイムでの情報連携など、電子処方箋の普及がもたらすメリットへの異論は少ないだろう。デジタルデータによる運用は優れている点が多く、国が紙の処方箋から電子処方箋に移行させようとする考えは理解できる。

しかし現実はそう簡単ではなく、良いとはわかっていても、みんなが一斉に電子処方箋に切り替えるかというと、そうではない。

電子処方箋の普及には、前述した設備投資等の医療機関が抱える問題以外に、患者側がメリットを感じづらいという問題もあるだろう。患者が処方薬をもらうまでの過程を単純に表すと、次の通りとなる。

従来の処方箋:紙の処方箋をもらう → 保険薬局に行って薬をもらう

電子処方箋 :処方内容(控え)をもらう → 保険薬局に行って薬をもらう

患者側からすると、結局は医療機関の窓口で紙の書類をもらうという意味で大きな違いはなく、電子処方箋にするメリットを実感しづらい。医療DX推進体制整備加算は初診時のみの算定となるため診療報酬上のメリットが小さく、患者からの要望が少なければ、医療機関は慌てて対応する必要もない。そのため来年4月以降に施設基準を取り下げることを前提に届出している病院もあるだろう。なお医療DX推進体制整備加算の届出をしていない医療機関も含めた場合、電子処方箋に対応する医療機関の割合は5%まで低下する。

では電子処方箋は普及しないのかと言われればそうではない。筆者は電子処方箋に関する問い合わせを受けることがよくあるが、広く普及するのはオンライン診療が一般化するときではないかと回答している。オンライン診療は、電子処方箋のメリットを患者がわかりやすく享受しやすいからだ。むしろ電子処方箋でなければ不便になってしまう。いずれにしても電子処方箋が一般的なものとして普及するまで、それなりの期間を要することが予想される。

【2024. 11. 1 Vol.603 医業情報ダイジェスト】

しかし現実はそう簡単ではなく、良いとはわかっていても、みんなが一斉に電子処方箋に切り替えるかというと、そうではない。

電子処方箋の普及には、前述した設備投資等の医療機関が抱える問題以外に、患者側がメリットを感じづらいという問題もあるだろう。患者が処方薬をもらうまでの過程を単純に表すと、次の通りとなる。

従来の処方箋:紙の処方箋をもらう → 保険薬局に行って薬をもらう

電子処方箋 :処方内容(控え)をもらう → 保険薬局に行って薬をもらう

患者側からすると、結局は医療機関の窓口で紙の書類をもらうという意味で大きな違いはなく、電子処方箋にするメリットを実感しづらい。医療DX推進体制整備加算は初診時のみの算定となるため診療報酬上のメリットが小さく、患者からの要望が少なければ、医療機関は慌てて対応する必要もない。そのため来年4月以降に施設基準を取り下げることを前提に届出している病院もあるだろう。なお医療DX推進体制整備加算の届出をしていない医療機関も含めた場合、電子処方箋に対応する医療機関の割合は5%まで低下する。

では電子処方箋は普及しないのかと言われればそうではない。筆者は電子処方箋に関する問い合わせを受けることがよくあるが、広く普及するのはオンライン診療が一般化するときではないかと回答している。オンライン診療は、電子処方箋のメリットを患者がわかりやすく享受しやすいからだ。むしろ電子処方箋でなければ不便になってしまう。いずれにしても電子処方箋が一般的なものとして普及するまで、それなりの期間を要することが予想される。

【2024. 11. 1 Vol.603 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-27現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-02-26

後ろを振り返るか、前を見るか

2026-02-25

組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金