病院・診療所

看護師を採用しやすい時期は?

看護師等に関する単月の有効求人倍率の推移

株式会社メデュアクト 代表取締役 流石 学

昨年より議論されている新たな地域医療構想等に関する検討会では、少子高齢化が進むなかで医療の担い手をいかに確保するかが課題の1つとなっている。

今回は看護師をテーマに取り上げるが、読者の皆様の医療機関のなかにも、看護師不足で困っているところは少なくないだろう。個人的な感覚では、2006年改定で7:1看護配置への評価ができたときほどの過熱感はないように思うが、それでも慢性的に不足し、ホームページ等で常時募集している医療機関は決して珍しくない。

昨今の傾向として見受けられるのが、働き方や価値観の多様化による影響だ。看護師数だけを見ると施設基準上の必要数を優に超えていても、入院患者の重症度による実質的な業務負荷や職員のライフステージや要望等により、夜勤の72時間ルールを満たせなくなるような事態を耳にする機会は少なくない。また病院から美容クリニックや異業種に転職するケースも増えており、看護師不足に拍車をかけている。

今回は看護師をテーマに取り上げるが、読者の皆様の医療機関のなかにも、看護師不足で困っているところは少なくないだろう。個人的な感覚では、2006年改定で7:1看護配置への評価ができたときほどの過熱感はないように思うが、それでも慢性的に不足し、ホームページ等で常時募集している医療機関は決して珍しくない。

昨今の傾向として見受けられるのが、働き方や価値観の多様化による影響だ。看護師数だけを見ると施設基準上の必要数を優に超えていても、入院患者の重症度による実質的な業務負荷や職員のライフステージや要望等により、夜勤の72時間ルールを満たせなくなるような事態を耳にする機会は少なくない。また病院から美容クリニックや異業種に転職するケースも増えており、看護師不足に拍車をかけている。

■看護師の労働市場は?

一方で視点を変えると、退職によって看護師が不足してしまうということは、転職市場に出てくる看護師も多いということだ。

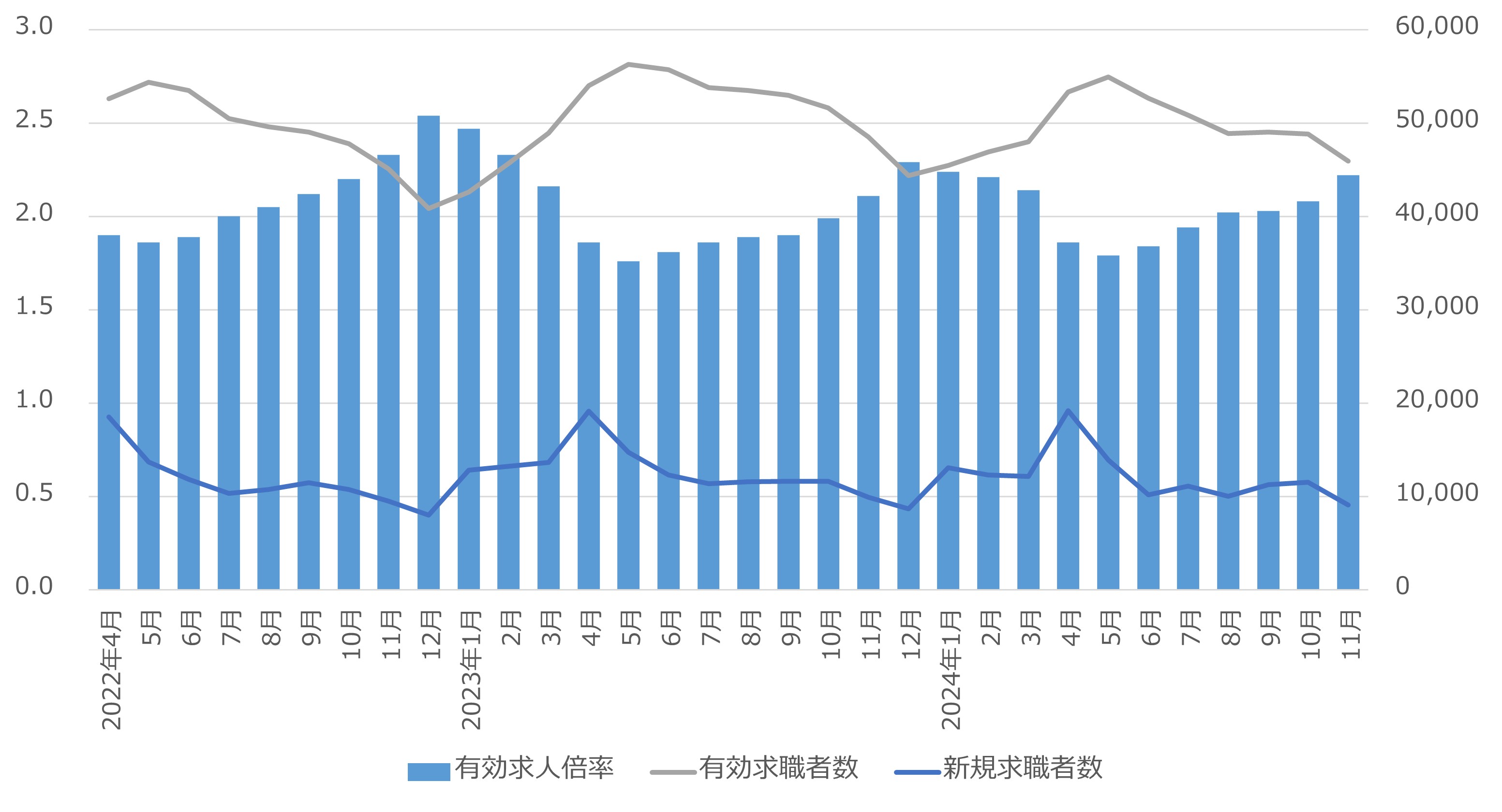

職業安定業務統計をもとに2022年4月以降の 「保健師,助産師,看護師」 (以下、看護師等)の有効求人倍率、求職者数、新規求職者数を図にまとめた。

有効求人倍率は、有効求職者数に対する有効求人数の割合のことだ。有効求人倍率が1倍を超えるということは、求職者数を上回る求人数があることを示す。この倍率が高いほど売り手(求職者)に有利であり、逆に倍率が低いほど買い手(企業・病院)に有利であることになる。新規求職者数はハローワークにおいてその月に新たに受け付けた求職者の数、求職者数は前月から繰越された求職者の数に新規求職者数を加えた数のこと。

図:看護師の有効求人倍率

看護師等に関する単月の有効求人倍率の推移をみると、一定のトレンドがあることがわかる。少なくとも2022年4月以降、4~6月は有効求人倍率が1.8倍前後で年間を通じて最も低い時期となり、その後は12月をピークに上がり続け、1月から下がり始めている。

次に新規求職者の動きだ。新規求職者数は4月に一気に増加する傾向がある。3月と比較して、4月は新規求職者数が1.5倍に増加している。年度末に退職する人が多いということだろう。6~10月は新規求職者数が安定しているものの、11月になると減少して、12月が最も少なくなる。推測ではあるが、 「辞めることを決めてももう1~2か月頑張って年末の賞与を受け取ってから退職する」 という退職パターンの表れだろうか。

興味深いのは、有効求職者数が4月の新規求職者数増加に伴い増加するだけでなく、5月にも引き続き増加する点だ。3月末で退職しても、全員が4月からすぐに新しい職場に勤務するわけではなく、1か月以上をかけて仕事探しをしているであろうことがうかがえる。

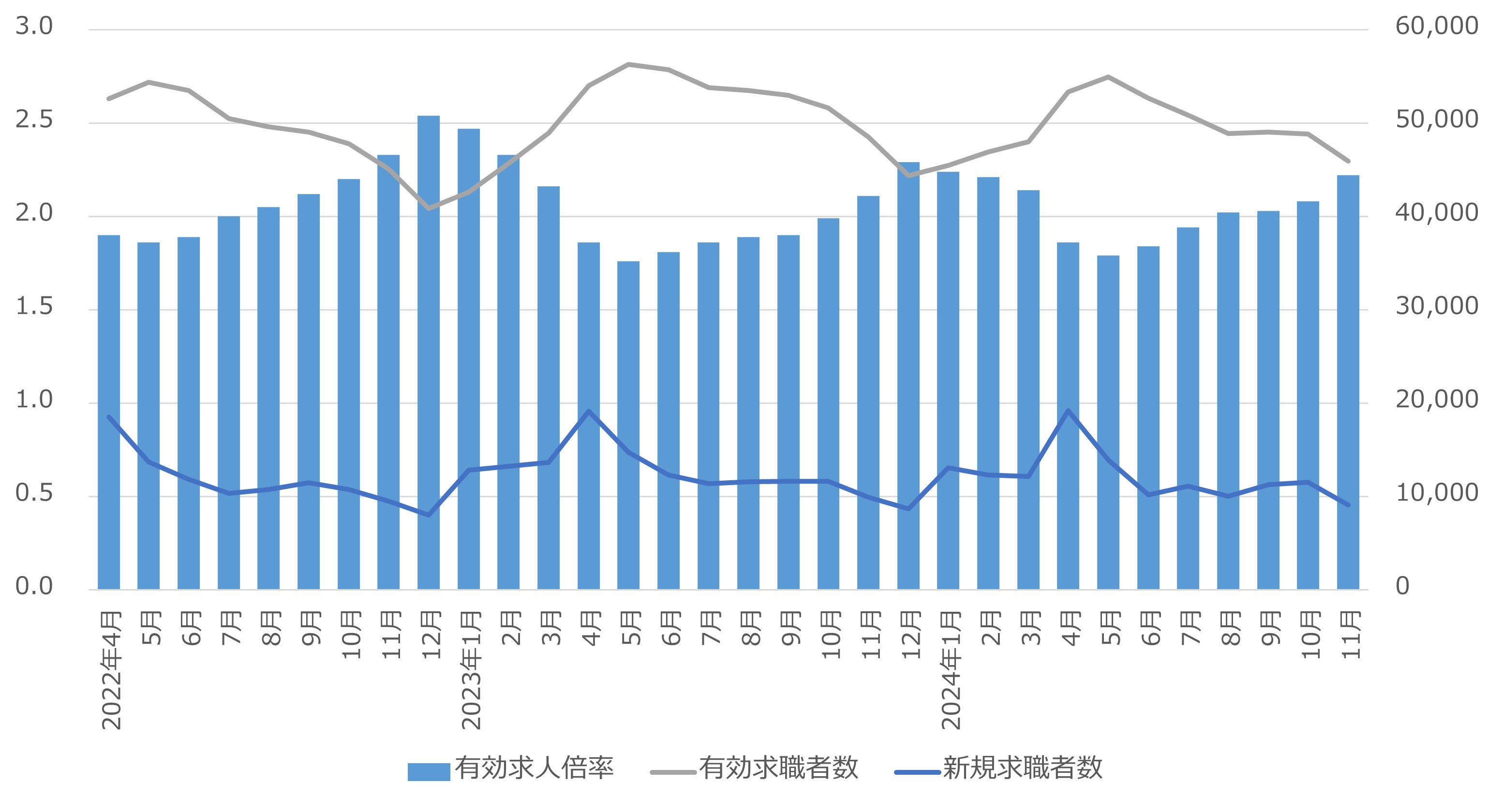

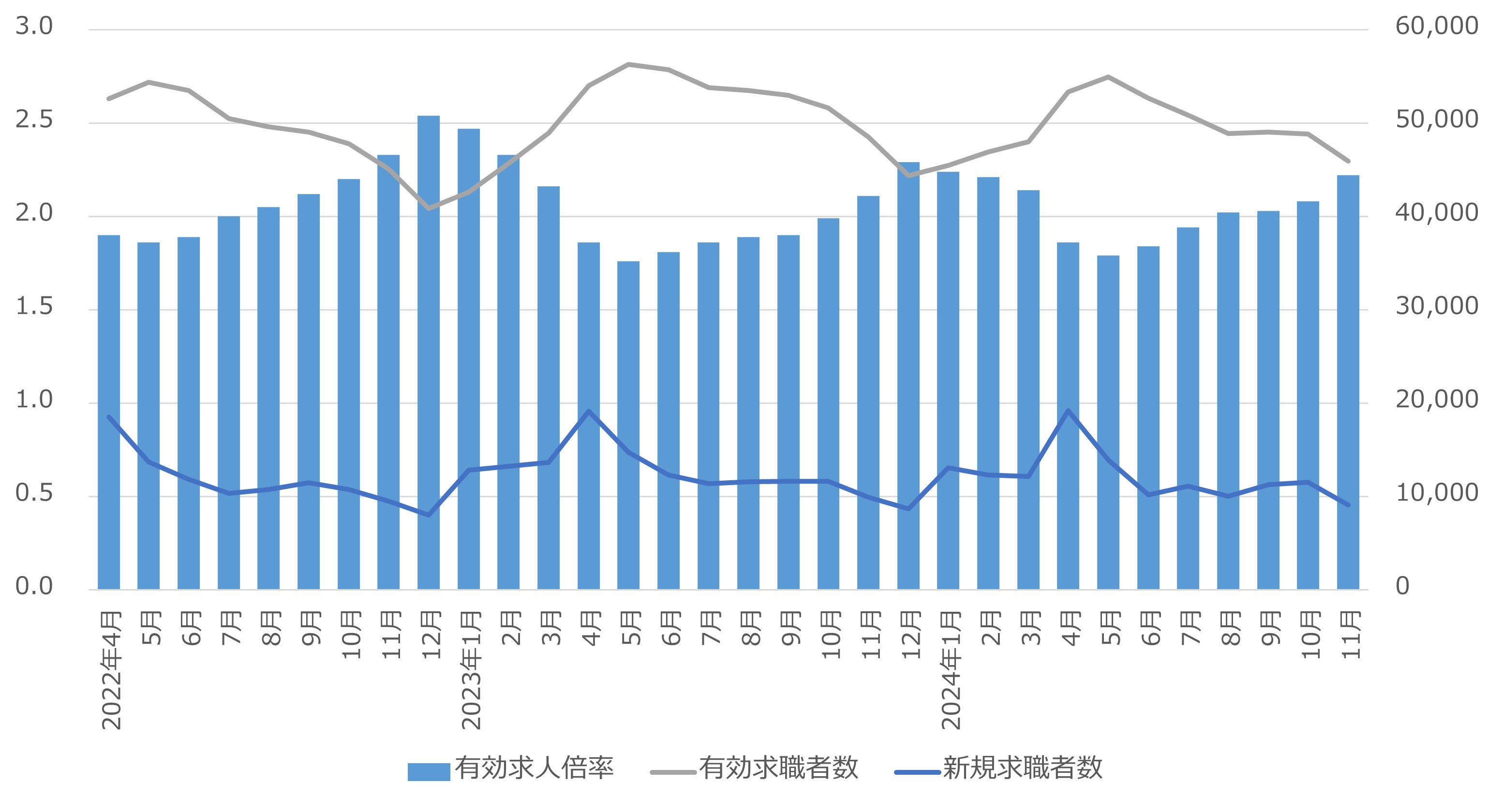

職業安定業務統計をもとに2022年4月以降の 「保健師,助産師,看護師」 (以下、看護師等)の有効求人倍率、求職者数、新規求職者数を図にまとめた。

有効求人倍率は、有効求職者数に対する有効求人数の割合のことだ。有効求人倍率が1倍を超えるということは、求職者数を上回る求人数があることを示す。この倍率が高いほど売り手(求職者)に有利であり、逆に倍率が低いほど買い手(企業・病院)に有利であることになる。新規求職者数はハローワークにおいてその月に新たに受け付けた求職者の数、求職者数は前月から繰越された求職者の数に新規求職者数を加えた数のこと。

図:看護師の有効求人倍率

看護師等に関する単月の有効求人倍率の推移をみると、一定のトレンドがあることがわかる。少なくとも2022年4月以降、4~6月は有効求人倍率が1.8倍前後で年間を通じて最も低い時期となり、その後は12月をピークに上がり続け、1月から下がり始めている。

次に新規求職者の動きだ。新規求職者数は4月に一気に増加する傾向がある。3月と比較して、4月は新規求職者数が1.5倍に増加している。年度末に退職する人が多いということだろう。6~10月は新規求職者数が安定しているものの、11月になると減少して、12月が最も少なくなる。推測ではあるが、 「辞めることを決めてももう1~2か月頑張って年末の賞与を受け取ってから退職する」 という退職パターンの表れだろうか。

興味深いのは、有効求職者数が4月の新規求職者数増加に伴い増加するだけでなく、5月にも引き続き増加する点だ。3月末で退職しても、全員が4月からすぐに新しい職場に勤務するわけではなく、1か月以上をかけて仕事探しをしているであろうことがうかがえる。

■看護師を採用しやすいタイミングは?

日本の転職市場では、キャリアにブランクを作らないことが重要視される傾向が強い。しかし、実際のデータを見ると、看護師等は転職先を決めてから退職するのではなく、退職後に仕事探しを始める人が少なくないことがわかる。常に1.5倍を超える有効求人倍率が示すように、 「すぐに仕事が見つかるはず」 という安心感も背景にあるのだろう。これまでの頑張りを労うため、1~2か月は仕事をせずにゆっくり過ごしたいと考える人もいるかもしれない。

一方、採用側にも事情がある。春先は新卒看護師が入職する時期で、病院によっては定員が充足し、新規求人を控えるケースも見られる。このため、4~6月は求職者が増加する時期でありながら、医療機関の看護師の求人は直前の1~3月と比較して減少する傾向があるのだ。

しかし、転職市場において4~6月は 「熱い」 時期のようだ。年度末に退職した即戦力の看護師が市場に出回り、転職活動が活発化するからだ。夜勤体制の確保に苦戦する病院にとっては、中途採用の看護師は喉から手が出るほど欲しい存在。この時期を逃す手はない。特に4月以降は求職者が増えて有効求人倍率も下がり、医療機関にとっては人材を確保しやすい絶好のタイミングといえる。

余談だが、近年の採用困難職種といえば、看護補助者がある。看護補助者が該当する 「保健医療サービス職業従事者」 の有効求人倍率は3.35倍(2024年11月)となっており、看護師の採用よりも難しい状況にある。

【2025. 2. 1 Vol.609 医業情報ダイジェスト】

一方、採用側にも事情がある。春先は新卒看護師が入職する時期で、病院によっては定員が充足し、新規求人を控えるケースも見られる。このため、4~6月は求職者が増加する時期でありながら、医療機関の看護師の求人は直前の1~3月と比較して減少する傾向があるのだ。

しかし、転職市場において4~6月は 「熱い」 時期のようだ。年度末に退職した即戦力の看護師が市場に出回り、転職活動が活発化するからだ。夜勤体制の確保に苦戦する病院にとっては、中途採用の看護師は喉から手が出るほど欲しい存在。この時期を逃す手はない。特に4月以降は求職者が増えて有効求人倍率も下がり、医療機関にとっては人材を確保しやすい絶好のタイミングといえる。

余談だが、近年の採用困難職種といえば、看護補助者がある。看護補助者が該当する 「保健医療サービス職業従事者」 の有効求人倍率は3.35倍(2024年11月)となっており、看護師の採用よりも難しい状況にある。

【2025. 2. 1 Vol.609 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-27現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-02-26

後ろを振り返るか、前を見るか

2026-02-25

組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金