財務・税務

医療機関の固定資産管理について考える③

医療機関のガバナンスを考える

あすの監査法人 公認会計士 山岡 輝之

今回は、前回に続き固定資産実査の実施方法と、その後の固定資産台帳のメンテナンス方法について考えます。

2.現物確認の実施方法を考えてみる

前回は、一つ目のポイントとして 「① 資産台帳の情報を更新しやすいような実査リストを考える」 をご紹介しました。その続きから考えてみたいと思います。

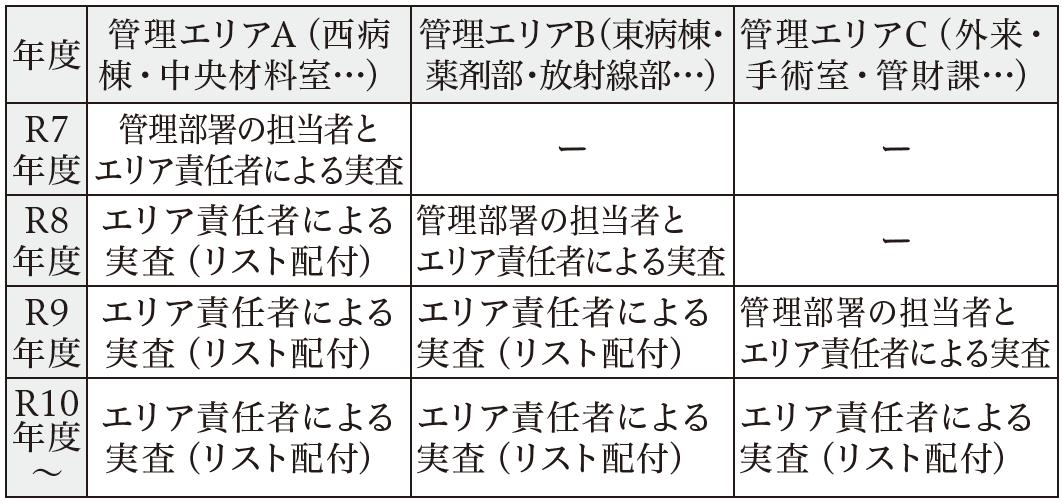

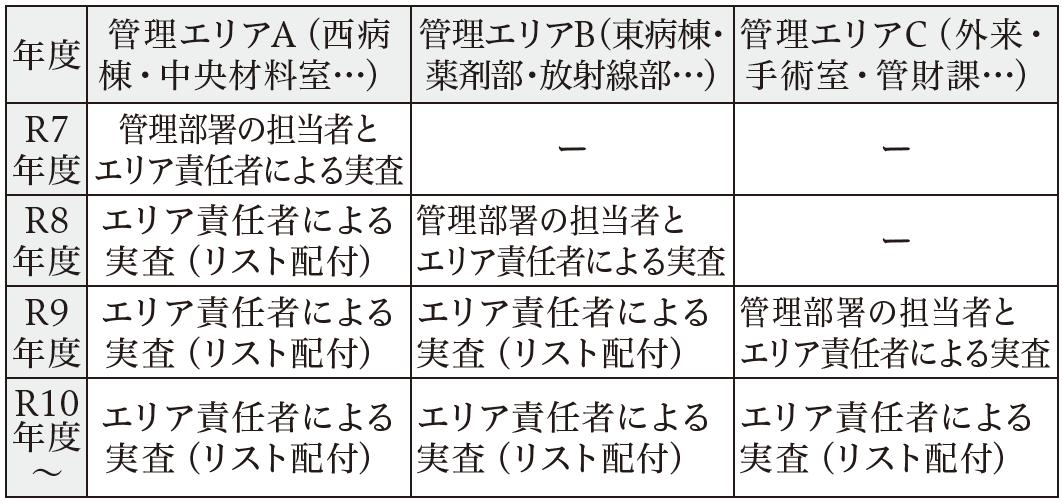

② 中長期的なスケジュールで全ての実査を完了することを心掛ける

固定資産実査が医療機関の現場で進まない理由の一つとして、膨大な作業をいきなりやりきることを前提としたスケジュールで考えるため、管財課などの固定資産管理の責任部署(以下、管理部署)が二の足を踏んでしまい、なかなか前に進まないことがあります。いきなり全範囲の実査完了を目標とするより、施設全体をいくつかの管理エリアで分け、エリアごとに順次、固定資産実査を終わらせるようなスケジュールを立て、全施設の固定資産実査をまずは一巡させるように進めるのが良いのではないかと思います。

この際、必ず守っていただきたいのが、固定資産実査が一巡するまでは、管理部署の担当者と各部署やエリアの管理責任者(以下、エリア責任者)が常に一緒になって実査を進めることです。その理由は後述します。

固定資産実査を終わらせた管理エリアについて、次回以降の固定資産実査では、前回にお示しした固定資産実査表をエリア責任者に配布し、各自で実査が進められるような流れが出来れば、管理部署の担当者やエリア責任者の負担感が増えることなく、定期的に固定資産実査を進められるようになります。

スケジュールのイメージは以下の図のようになります。施設規模により、3か月や6か月単位、あるいは年単位でスケジュールを組んでもいいかもしれません。

この際、必ず守っていただきたいのが、固定資産実査が一巡するまでは、管理部署の担当者と各部署やエリアの管理責任者(以下、エリア責任者)が常に一緒になって実査を進めることです。その理由は後述します。

固定資産実査を終わらせた管理エリアについて、次回以降の固定資産実査では、前回にお示しした固定資産実査表をエリア責任者に配布し、各自で実査が進められるような流れが出来れば、管理部署の担当者やエリア責任者の負担感が増えることなく、定期的に固定資産実査を進められるようになります。

スケジュールのイメージは以下の図のようになります。施設規模により、3か月や6か月単位、あるいは年単位でスケジュールを組んでもいいかもしれません。

③ 管理部署の担当者と各エリア責任者は実査が一巡するまで固定メンバーで実施する

固定資産実査を進める場合、固定資産実査全体をコントロールする管理部署の担当者はなるべく固定する方が効率的です。なぜなら、例えば、資産が移動しているなど、台帳上の資産がその場で確認できない場合でも、他の部署で台帳上にない資産があったというような情報と繋げられるからです。また、実査時における目線の統一感も図れるため、最終的にはより利用しやすい固定資産台帳データに仕上がることが期待されます。

同時に、固定資産実査では、管理部署の担当者とエリア責任者が一緒に進めることが重要です。これは、次回以降の固定資産実査をエリア責任者が主導して進めてもらうためには、エリア責任者に固定資産実査のルールを理解してもらう必要があるからです。整理した固定資産台帳から作成した固定資産実査表をエリア責任者に渡し、管理エリアごとに現物管理を各自で進められるようにならなければ、管理部署の固定資産実査の負担が減らず、継続して固定資産実査を実施することができません。初回は仕方ないものの、2回目以降は管理部署にも各現場にも負担感をいかに感じさせない固定資産実査を実現するかがポイントになります。そこを意識して計画することが重要です。

同時に、固定資産実査では、管理部署の担当者とエリア責任者が一緒に進めることが重要です。これは、次回以降の固定資産実査をエリア責任者が主導して進めてもらうためには、エリア責任者に固定資産実査のルールを理解してもらう必要があるからです。整理した固定資産台帳から作成した固定資産実査表をエリア責任者に渡し、管理エリアごとに現物管理を各自で進められるようにならなければ、管理部署の固定資産実査の負担が減らず、継続して固定資産実査を実施することができません。初回は仕方ないものの、2回目以降は管理部署にも各現場にも負担感をいかに感じさせない固定資産実査を実現するかがポイントになります。そこを意識して計画することが重要です。

3.固定資産台帳のメンテナンス方法を考えてみる

最後に、固定資産台帳のメンテナンス方法について考えます。固定資産台帳を、常に現状を反映した最新の状態に保つには、① 資産の取得、② 資産の移動、③ 資産の売却・廃棄に関する必要な情報が管理部署に漏れなく集まる仕組みが必要になります。そのためにできることを考えてみたいと思います。

① 資産の取得

資産の取得時には、台帳に必要な情報が漏れなく集められ、固定資産台帳に管理部署が正確に登録できる流れを設けることが必要になります。そのためには、

- 固定資産の納品検収(あるいは固定資産の稼働開始)の段階で資産の管理エリアを検収担当者に記入してもらい、管理部署に提出してもらう

- 管理部署は、台帳登録後、速やかに管理エリアに固定資産の管理シールを配布し、固定資産現物にシールを貼付してもらう

② 資産の移動

- 資産を移動する場合には、管理部署への固定資産移動申請を徹底し、台帳情報の更新が漏れなく行われるような流れを構築する

③ 資産の売却・廃棄

- 資産の売却・廃棄を行う場合には、必ず稟議書に固定資産台帳情報もセットにして申請する、そして、稟議の段階から固定資産台帳の更新に必要な情報が管理部署に回るようにフローを整理する

- 売却・廃棄が完了した段階でその情報が管理部署に必ず報告される仕組みを設ける

固定資産台帳のメンテナンスで大事なことは、管理部署に必要な情報が集まる仕組みを作ることです。この点を意識し、現状の業務フローを見直しましょう。

【2025. 3. 1 Vol.611 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-14【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

2025-12-23

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 『機能別病床管理・入退院支援のための制度理解と多職種連携 』

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-01-16現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-01-16

骨太方針2025から見える薬局の経営変化 ~OTC類似薬の保険給付の在り方の見直し~

2026-01-15

地域包括ケア病棟のジレンマ -地域包括医療病棟導入後の 「居場所」 をどう設計するか-

2026-01-15

【セミナーのご案内】令和8年度薬価・調剤報酬改定を読み解く これからの薬局経営の方向性と戦略

2026-01-14

敷地内薬局の評価の在り方の検討

2026-01-13

財務省の意向で、かかりつけ医関連点数は見直し

2026-01-09

現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-01-09

短期的に効率を重視するか、中長期的に個人が成長する環境をつくるか

2026-01-09

長時間労働の是正と時間外労働の事前申請

2026-01-09

患者に “選ばれるクリニック” はこうつくる!

2026-01-08

「療養・就労両立支援指導料」について運用の留意点

2026-01-07

中山間・人口減少地域での新しい特例介護サービス案

2026-01-06

精神病床から介護医療院の道を整備すべき