介護施設

法人同士の連携は進むのか

意外と知らない介護経営のポイント

株式会社メディックプランニング 代表取締役 三好 貴之

昨年12月23日に実施された、厚労省の介護保険部会では、改めて、介護事業所の 「協働化・大規模化」 が示されました。特に1法人1事業所のような小規模な事業所では、他の事業所との連携強化、あるいは経営統合のような協働化・大規模化をすれば、人材採用や備品購入などにおいてメリットがたくさんあるということです。

確かに、2025年1月9日の東京商工リサーチの発表によれば、倒産した介護事業所の特徴として、個人企業他を含む資本金1,000万円未満が149件(構成比86.6%)、従業員10人未満が143件(同83.1%)、負債1億円未満が134件(同77.9%)で、小・零細事業者の淘汰が目立つ、と指摘しています。つまり、経営的に厳しいのは、大規模事業所よりも小規模事業所であり、他の事業所と協働化、大規模化することによって小規模事業者もメリットがあるのではないかということでしょう。

しかし、筆者は、この協働化・大規模化は限定的な取り組みで終わるのではないかと予測しています。筆者も地域密着型通所介護を経営しているのでよく分かるのですが、そもそも法人を超えて、介護事業所同士が連携するのはかなり難しいからです。

確かに、2025年1月9日の東京商工リサーチの発表によれば、倒産した介護事業所の特徴として、個人企業他を含む資本金1,000万円未満が149件(構成比86.6%)、従業員10人未満が143件(同83.1%)、負債1億円未満が134件(同77.9%)で、小・零細事業者の淘汰が目立つ、と指摘しています。つまり、経営的に厳しいのは、大規模事業所よりも小規模事業所であり、他の事業所と協働化、大規模化することによって小規模事業者もメリットがあるのではないかということでしょう。

しかし、筆者は、この協働化・大規模化は限定的な取り組みで終わるのではないかと予測しています。筆者も地域密着型通所介護を経営しているのでよく分かるのですが、そもそも法人を超えて、介護事業所同士が連携するのはかなり難しいからです。

▼現場レベルでの協働化も難しい

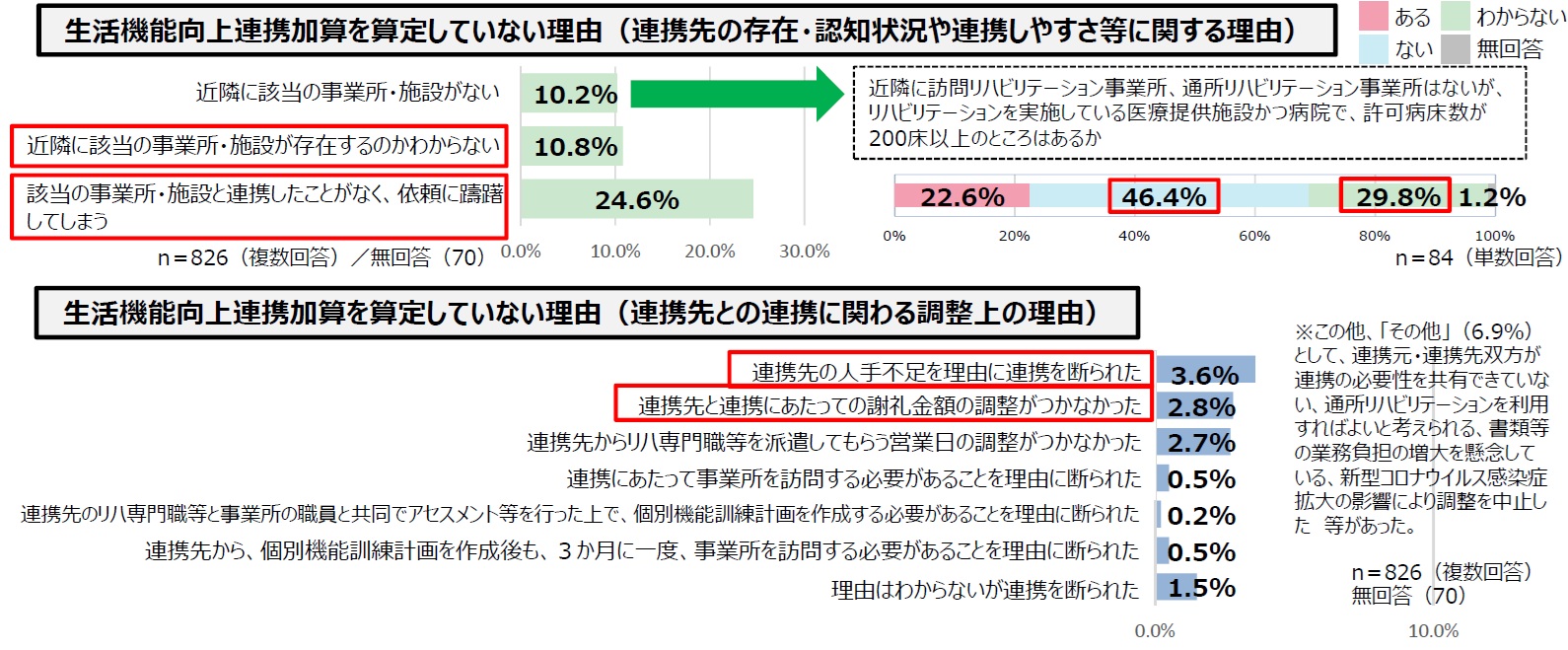

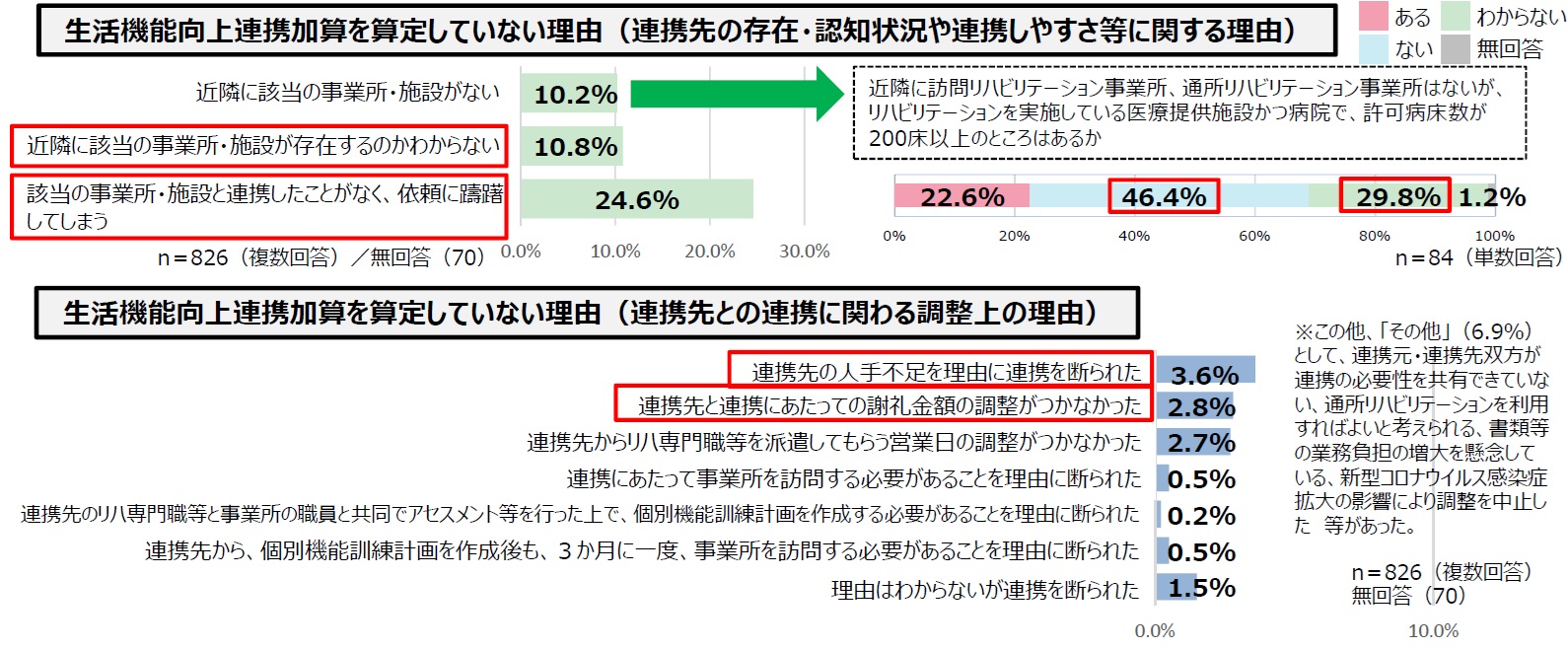

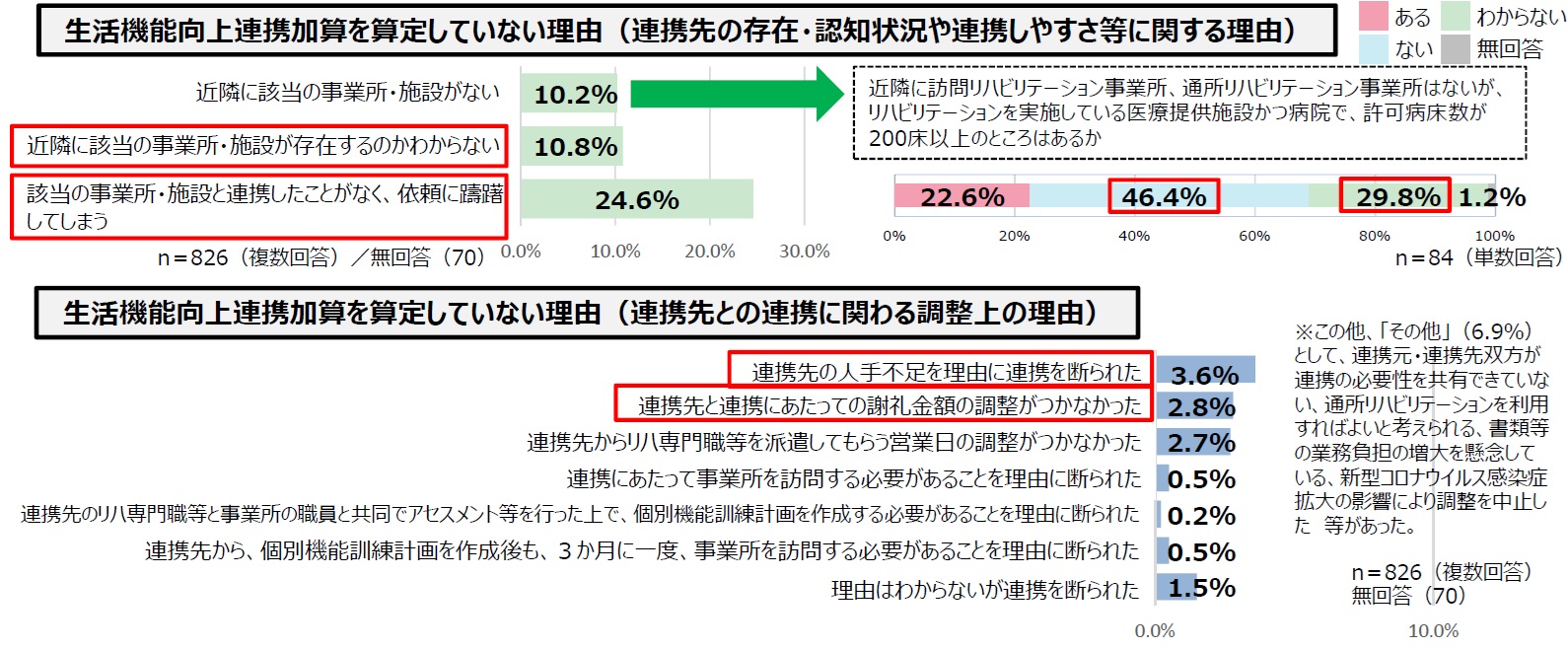

通所介護や訪問介護などの福祉系介護施設に対して、通所リハビリや訪問リハビリからリハビリ専門職を派遣し、利用者の個別機能訓練計画の立案や評価をすることで算定できる 「生活機能連携向上加算」 という加算があります。しかし、この加算の算定率は、生活機能向上連携加算Ⅰで 「0%」 、Ⅱで 「4.8%」 しかありません。令和2年10月15日の介護給付費分科会では、生活機能向上連携加算を算定しない理由として 「近隣に事業所・施設が存在するのかわからない」 や 「依頼に躊躇する」 という意見がありました。

第188回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)令和2年10月15日(木)

そこで、自治体が間に入り、リストを作成した上で、通所介護などの福祉系の事業所に配布するということでしたが、おそらく、リストを配布するだけでは連携強化は図れず、算定率が伸びるとは思えません。

すでに通所の事業所数が、需要より多くなっている 「供給過多」 地域では、通所介護と通所リハビリが競合して、利用者の獲得合戦で火花を散らしています。要は 「ライバル施設同士」 であり、このような状況の場合、果たして連携が進むのでしょうか。

このように現場レベルでの生活機能向上連携加算での連携でさえ進んでいません。事業所経営全般の協働化・大規模化はまだまだ多くの問題を抱えていると言えるでしょう。

第188回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)令和2年10月15日(木)

そこで、自治体が間に入り、リストを作成した上で、通所介護などの福祉系の事業所に配布するということでしたが、おそらく、リストを配布するだけでは連携強化は図れず、算定率が伸びるとは思えません。

すでに通所の事業所数が、需要より多くなっている 「供給過多」 地域では、通所介護と通所リハビリが競合して、利用者の獲得合戦で火花を散らしています。要は 「ライバル施設同士」 であり、このような状況の場合、果たして連携が進むのでしょうか。

このように現場レベルでの生活機能向上連携加算での連携でさえ進んでいません。事業所経営全般の協働化・大規模化はまだまだ多くの問題を抱えていると言えるでしょう。

▼社会福祉連携推進法人も進んでいない

社会福祉連携推進法人とは、地域医療機能推進法人とほぼ同じような内容で、その 「介護版」 と言っていいでしょう。特に、ここ数年経営が厳しくなってきている一部の社会福祉法人は、この社会福祉連携推進法人の枠組みで、協働化・大規模化を推進してはどうかということです。厚労省の資料では、令和7年3月末時点で、この社会福祉連携推進法人は、全国で30か所にとどまっており、2万法人以上ある社会福祉法人の規模から考えると非常に少ないと思います。今後、高齢者や働き手が減少する地域では、この社会福祉連携推進法人の枠組みを使って、経営統合する社会福祉法人が出てくるかもしれませんが、今のところはあまり普及していないと言っていいでしょう。

▼大規模だけがメリットがあるのか

確かに、社会福祉連携推進法人のような枠組みを使えば、経営的に安定することはあるでしょう。しかし、他の業界を見渡すと、全国チェーンの大規模法人だけではなく、地域に根付いたローカルチェーンもありますし、1店舗でも独自のサービスを提供してしっかりと経営できているところも存在します。重要なことは、介護保険の理念である 「利用者が選択できる」 ことで、大規模、中規模、小規模がそれぞれ共存していくことではないでしょうか。確かに、介護経営実態調査でも特に通所や訪問事業所では、利用者が多いほうが収支差率が高いため、 「大規模優位」 なのは間違いありません。しかし、小規模なら小規模なりの経営のやり方があると思います。ぜひ、小規模事業者は、その小さいがゆえのメリットをいかして、利用者にしっかり寄り添うケアを実践していきましょう。

【2025. 5. 15 Vol.2 メディカル・マネジメント】

【2025. 5. 15 Vol.2 メディカル・マネジメント】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-25組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金

2026-02-06

薬局報酬、かかりつけ薬剤師制度の検討

2026-02-05

話しがズレていく…