病院・診療所

患者はどこに行った? -患者動向を把握するための簡易分析-

データから読み解く!

株式会社メデュアクト 代表取締役 流石 学

地方の病院が抱える経営課題の一つは、患者の圏域外への流出である。高度医療を求めて大都市の中核病院へ患者が流れる一方、地方の病院は病床が埋まらず、収益の低下だけでなく、診療体制の縮小を余儀なくされるケースも少なくない。

希少疾病等の特殊なケースを除けば、一般的には、医療は “地産地消” になることが多い。特に救急の場合は、地域の医療機関に診てもらうことがほとんどになるが、悪性腫瘍をはじめとした予定入院できる疾患では、必ずしも居住地域の医療機関に入院するとは限らない。

経営的にも新患をいかに確保するかは重要課題となるが、患者は人口の少ない地域から人口の多い都市部へと流れる傾向がある。そのため圏域外の都市部から患者を獲得するよりも、地域内の患者をいかに取り込むか(流出を防ぐか)を考えるほうが現実的な選択と言えよう。

当然ながら、集患戦略を考えるうえでは地域の患者動向を的確に把握することが不可欠だ。どの疾患の患者が、どの地域に、どの程度いて、どの程度流出しているのか、もしくは流入しているのか、これらを把握することで、集患対策の方向性が明確になる。流出している場合は、 「どの層が、どのような理由で他地域を選んでいるのか」 を分析し、自院の特徴、強みと照らし合わせることで、紹介元への訴求ポイントの見直しや広報活動が機能しているかも再点検できる。

希少疾病等の特殊なケースを除けば、一般的には、医療は “地産地消” になることが多い。特に救急の場合は、地域の医療機関に診てもらうことがほとんどになるが、悪性腫瘍をはじめとした予定入院できる疾患では、必ずしも居住地域の医療機関に入院するとは限らない。

経営的にも新患をいかに確保するかは重要課題となるが、患者は人口の少ない地域から人口の多い都市部へと流れる傾向がある。そのため圏域外の都市部から患者を獲得するよりも、地域内の患者をいかに取り込むか(流出を防ぐか)を考えるほうが現実的な選択と言えよう。

当然ながら、集患戦略を考えるうえでは地域の患者動向を的確に把握することが不可欠だ。どの疾患の患者が、どの地域に、どの程度いて、どの程度流出しているのか、もしくは流入しているのか、これらを把握することで、集患対策の方向性が明確になる。流出している場合は、 「どの層が、どのような理由で他地域を選んでいるのか」 を分析し、自院の特徴、強みと照らし合わせることで、紹介元への訴求ポイントの見直しや広報活動が機能しているかも再点検できる。

■患者は流入している? それとも流出している?

今回は患者の流入/流出を簡易的に検証する方法を紹介したい。

分析対象エリアの人口割合と、退院患者調査から算出した患者数の割合を求めると、ざっくりとした試算ではあるが、患者の流入出を推測するのに役立つ。

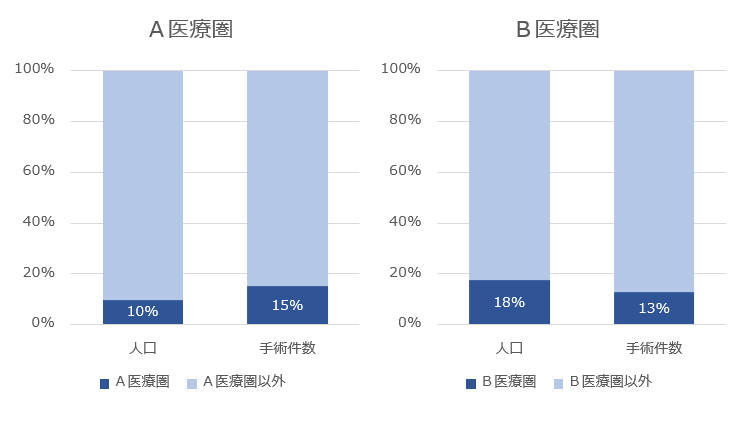

退院患者調査の結果より、医療資源を最も投入した傷病名 「肺の悪性腫瘍」 かつ 「手術あり」 に該当する患者数をもとに、S県A医療圏、T県B医療圏を一例として検証したものを図に示した。肺の悪性腫瘍で入院して手術を受ける患者が、人口あたり同程度で発生するとの仮定のもと、手術割合が人口割合と比較して多ければ他医療圏から流入していると評価でき、逆に少なければ流出していると見なすことができる。

まず中核病院のあるA医療圏は、S県に占める人口割合は10%だが、市内の医療機関で実施した手術患者数は、県全体の当該患者の15%を占めている。手術を受けた患者の3人に1人は、他の医療圏から流入していると読み取ることができる。

一方、B医療圏はどうだろうか。B医療圏のT県に占める人口割合は18%となっている。しかし、手術患者数の県内で占める割合は13%に留まる。B医療圏に住む当該患者の3割近くは、手術を受けるために他の医療圏の病院に入院していると推察される。

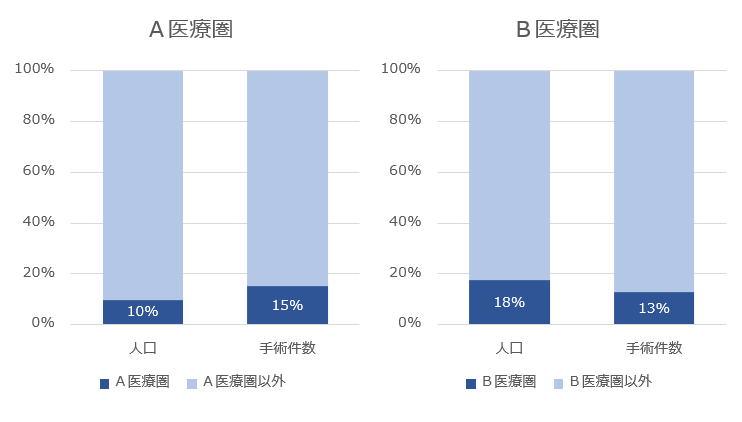

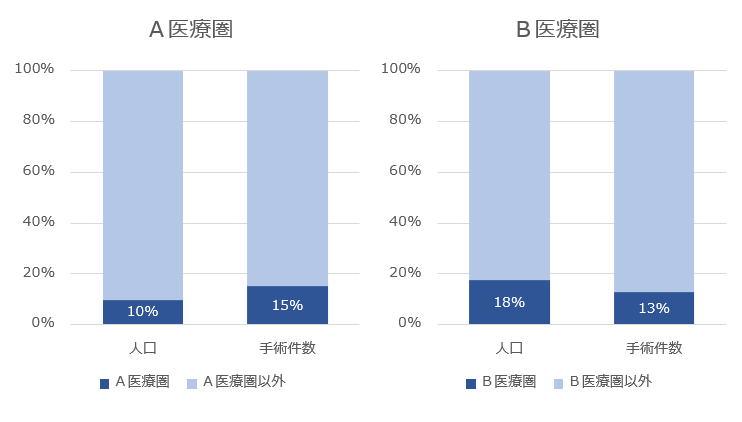

分析対象エリアの人口割合と、退院患者調査から算出した患者数の割合を求めると、ざっくりとした試算ではあるが、患者の流入出を推測するのに役立つ。

退院患者調査の結果より、医療資源を最も投入した傷病名 「肺の悪性腫瘍」 かつ 「手術あり」 に該当する患者数をもとに、S県A医療圏、T県B医療圏を一例として検証したものを図に示した。肺の悪性腫瘍で入院して手術を受ける患者が、人口あたり同程度で発生するとの仮定のもと、手術割合が人口割合と比較して多ければ他医療圏から流入していると評価でき、逆に少なければ流出していると見なすことができる。

まず中核病院のあるA医療圏は、S県に占める人口割合は10%だが、市内の医療機関で実施した手術患者数は、県全体の当該患者の15%を占めている。手術を受けた患者の3人に1人は、他の医療圏から流入していると読み取ることができる。

一方、B医療圏はどうだろうか。B医療圏のT県に占める人口割合は18%となっている。しかし、手術患者数の県内で占める割合は13%に留まる。B医療圏に住む当該患者の3割近くは、手術を受けるために他の医療圏の病院に入院していると推察される。

■感覚ではなく、数字で把握することが大切

B医療圏のようなエリアの病院では、昔は入院の多かった疾患についても、いつの間にか患者が減り、気づいたときには 「患者はどこに行った?」 という感覚に陥った経験のある医療者も少なくないのではないか。

おそらく都市部の病院に入院しているのだろうと感覚的には理解していても、実際にどの程度の患者が流出しているかまではわかっていないことが多い。今回紹介した方法は決して正確な人数を求める分析ではないが、公開情報を用いた簡易的な分析ながら、大枠の動向を掴むためには十分有効だ。地域内の推定患者数を把握することができれば、診療体制を強化した場合にどの程度の患者増を見込めるかがわかるため、今後どの疾患領域に力を入れると良いかを検討するための材料にもなる。いずれにしても集患戦略を検討するうえで患者の動きは把握しておきたい。

今回のデータに用いた退院患者調査は、地域包括ケア病棟等の他病棟に転棟した場合はデータから除外される。そのため誤嚥性肺炎や尿路感染症、大腿骨近位部骨折などの高齢者に多い疾患や、脳梗塞をはじめとする回復期リハビリテーション病棟等への転棟割合が高い疾患の検証には適さないことがあるので注意したい。

【2025年7月1日号 Vol.5 メディカル・マネジメント】

おそらく都市部の病院に入院しているのだろうと感覚的には理解していても、実際にどの程度の患者が流出しているかまではわかっていないことが多い。今回紹介した方法は決して正確な人数を求める分析ではないが、公開情報を用いた簡易的な分析ながら、大枠の動向を掴むためには十分有効だ。地域内の推定患者数を把握することができれば、診療体制を強化した場合にどの程度の患者増を見込めるかがわかるため、今後どの疾患領域に力を入れると良いかを検討するための材料にもなる。いずれにしても集患戦略を検討するうえで患者の動きは把握しておきたい。

今回のデータに用いた退院患者調査は、地域包括ケア病棟等の他病棟に転棟した場合はデータから除外される。そのため誤嚥性肺炎や尿路感染症、大腿骨近位部骨折などの高齢者に多い疾患や、脳梗塞をはじめとする回復期リハビリテーション病棟等への転棟割合が高い疾患の検証には適さないことがあるので注意したい。

【2025年7月1日号 Vol.5 メディカル・マネジメント】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-25組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金

2026-02-06

薬局報酬、かかりつけ薬剤師制度の検討

2026-02-05

話しがズレていく…