病院・診療所

コロナ禍によって患者数が減少した疾患は?

疾患分類ごとの患者数の変動は?

株式会社メデュアクト 代表取締役 流石 学

新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和5年5月8日から「5類感染症」になった。制度上もアフター・コロナが始まったわけだが、医療機関経営の立場になると、気になるのは患者動向が今後どうなるかだ。

■疾患分類ごとの患者数の変動は?

今回はビフォア・コロナの2018年度と3月下旬に公開された2021年度の「退院患者調査」より、DPC参加病院のMDC6桁分類(疾患分類)の件数を比較した。

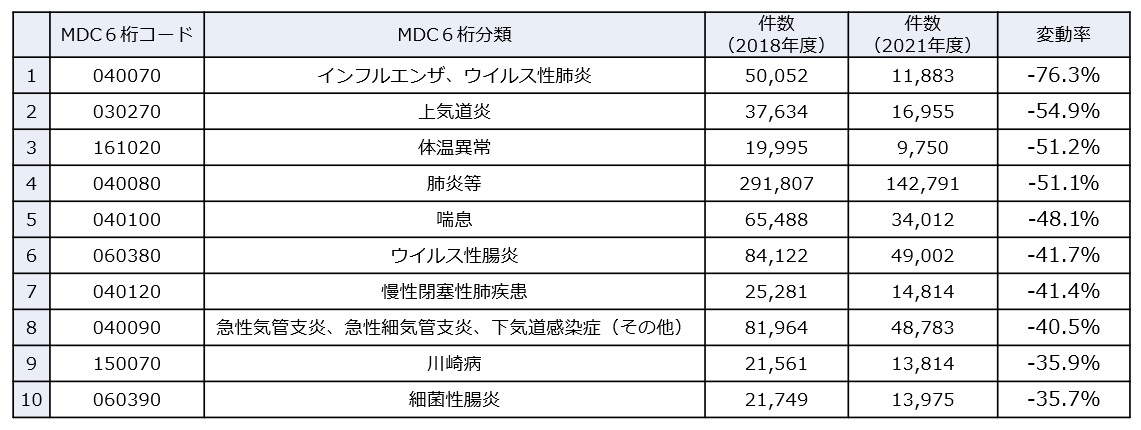

表は、2018年度に年間10,000件以上あった疾患分類を抽出し、2021年度と比較して減少割合の大きい順に10分類を並べたものだ。

最も減少したのは「インフルエンザ、ウイルス性肺炎」で、2018年度比で入院の実患者数が76%減少していた。インフルエンザの感染患者数が大幅に減少したというニュースは記憶に新しく、読者の皆様の現場感覚でも患者数が激減した認識があると思うが、最も減少した疾患分類となっている。

高齢者の市中肺炎が主な該当患者になる「肺炎等」は、かつてDPC参加病院だけでも年間約30万人の入院があり、すべての疾患分類のなかでもトップ5に入る件数だったが、コロナ下ではその数は半数未満に減少した。

中小規模のケアミックス病院では、延べ入院日数のうち「肺炎等」に該当する患者が最も多かったというケースは少なくなかっただろう。これらの医療機関では、肺炎等に該当する患者の減少が病床稼働率が低下した要因の1つになっている。

また興味深いところとして、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や川崎病も入院件数が40%前後減少してた。

COPDは、ウイルス性の気道感染が増悪の原因として最も多いといわれている。インフルエンザと同様に感染拡大を防ぐための生活様式によって、COPDの増悪による入院が減少した可能性を読み取れる。川崎病は、細菌やウイルスの感染によって引き起こされるという説はあるものの、発症原因は特定されていない。出生数が2018年比で1割強減少しているため、少子化の影響は当然考えられるが、それ以上の減少理由は専門家の分析を待ちたい。

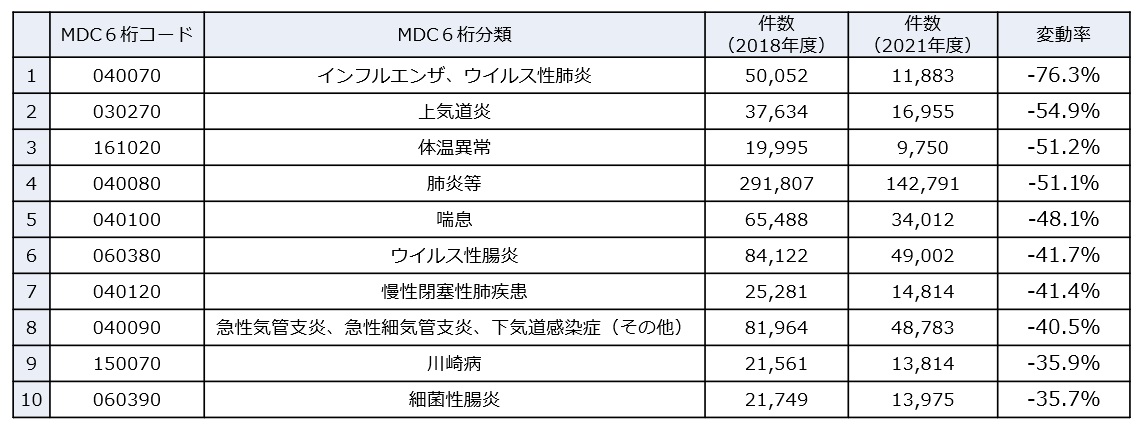

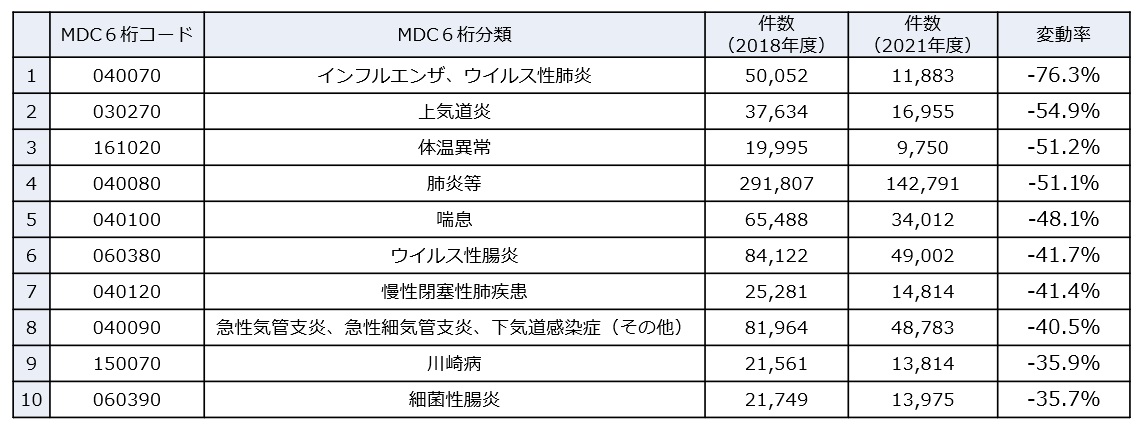

表は、2018年度に年間10,000件以上あった疾患分類を抽出し、2021年度と比較して減少割合の大きい順に10分類を並べたものだ。

最も減少したのは「インフルエンザ、ウイルス性肺炎」で、2018年度比で入院の実患者数が76%減少していた。インフルエンザの感染患者数が大幅に減少したというニュースは記憶に新しく、読者の皆様の現場感覚でも患者数が激減した認識があると思うが、最も減少した疾患分類となっている。

高齢者の市中肺炎が主な該当患者になる「肺炎等」は、かつてDPC参加病院だけでも年間約30万人の入院があり、すべての疾患分類のなかでもトップ5に入る件数だったが、コロナ下ではその数は半数未満に減少した。

中小規模のケアミックス病院では、延べ入院日数のうち「肺炎等」に該当する患者が最も多かったというケースは少なくなかっただろう。これらの医療機関では、肺炎等に該当する患者の減少が病床稼働率が低下した要因の1つになっている。

また興味深いところとして、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や川崎病も入院件数が40%前後減少してた。

COPDは、ウイルス性の気道感染が増悪の原因として最も多いといわれている。インフルエンザと同様に感染拡大を防ぐための生活様式によって、COPDの増悪による入院が減少した可能性を読み取れる。川崎病は、細菌やウイルスの感染によって引き起こされるという説はあるものの、発症原因は特定されていない。出生数が2018年比で1割強減少しているため、少子化の影響は当然考えられるが、それ以上の減少理由は専門家の分析を待ちたい。

■変化は可逆的?それとも不可逆的?

アフター・コロナにおいて、患者構成、患者数が従来どおりになるのか不安を感じている医療機関は少なくないだろう。

前述の検証では患者数が減少した疾患にのみ着目しているが、逆に患者数が増加している疾患もある。今回取り上げた年間10,000件以上の疾患分類のうち24%は、2018年度比で増加している。そのため医療機関の疾患構成によって経営上の明暗が分かれているというのも、1つの実態といえる。

今回の検証のようにコロナ禍による影響はある程度みえているが、それが可逆的な変化なのか、それとも不可逆的な変化なのか、本格的な見極めはこれからになる。疾患構成の変化が不可逆的なものであるなら、医療提供体制の見直しを検討しなければならない。

少なくともこの数年で生活様式は大きく変化した。例えば、オンライン会議の普及やEC化率(すべての商取引に占める電子商取引の割合)の急激な増加などは、おそらく不可逆的な変化だろう。

患者数の減少が明らかになった市中肺炎やウイルス性肺炎をはじめ感染症関連の疾患は、コロナ禍におけるマスク着用の副産物といわれている。少なくとも3~4年前とは異なる生活様式のなか、今後マスク着用ルールが緩和されることでどのように変動するのか、引き続き注目していきたい。

【2023. 6. 1 Vol.569 医業情報ダイジェスト】

前述の検証では患者数が減少した疾患にのみ着目しているが、逆に患者数が増加している疾患もある。今回取り上げた年間10,000件以上の疾患分類のうち24%は、2018年度比で増加している。そのため医療機関の疾患構成によって経営上の明暗が分かれているというのも、1つの実態といえる。

今回の検証のようにコロナ禍による影響はある程度みえているが、それが可逆的な変化なのか、それとも不可逆的な変化なのか、本格的な見極めはこれからになる。疾患構成の変化が不可逆的なものであるなら、医療提供体制の見直しを検討しなければならない。

少なくともこの数年で生活様式は大きく変化した。例えば、オンライン会議の普及やEC化率(すべての商取引に占める電子商取引の割合)の急激な増加などは、おそらく不可逆的な変化だろう。

患者数の減少が明らかになった市中肺炎やウイルス性肺炎をはじめ感染症関連の疾患は、コロナ禍におけるマスク着用の副産物といわれている。少なくとも3~4年前とは異なる生活様式のなか、今後マスク着用ルールが緩和されることでどのように変動するのか、引き続き注目していきたい。

【2023. 6. 1 Vol.569 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-14【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

2025-12-23

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 『機能別病床管理・入退院支援のための制度理解と多職種連携 』

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-01-22外注契約の落とし穴 ―契約を結ぶ前に考えておきたいこと―

2026-01-21

「辞めます」と言われてからでは遅い! ―院長のマネジメント力アップのポイント―

2026-01-20

医療的ケア児と地域をつなぐ ~小児在宅と薬剤師の関わり~

2026-01-19

病院建設を進める際の問題点について考える(2)

2026-01-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-01-16

骨太方針2025から見える薬局の経営変化 ~OTC類似薬の保険給付の在り方の見直し~

2026-01-15

地域包括ケア病棟のジレンマ -地域包括医療病棟導入後の 「居場所」 をどう設計するか-

2026-01-15

【セミナーのご案内】令和8年度薬価・調剤報酬改定を読み解く これからの薬局経営の方向性と戦略

2026-01-14

敷地内薬局の評価の在り方の検討

2026-01-13

財務省の意向で、かかりつけ医関連点数は見直し

2026-01-09

現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-01-09

短期的に効率を重視するか、中長期的に個人が成長する環境をつくるか