病院・診療所

第18回 実践的病院経営~まとめ~

実践的病院経営のダイジェスト

株式会社前進 代表取締役 岡本 有

今回は、1年半にわたりいろいろと説明してきました実践的病院経営のダイジェストです。

[基本的スタンス]

基本的な考え方は変化への挑戦とマーケット志向です。経営環境は常に変化するものであり、その変化に合わせて自らが変化していかなければなりません。

変化の方向性はマーケットをみればわかります。病院経営では、診療報酬制度の改定、地域医療構想、病床機能報告、地域の疾患構造等がマーケットの状況を示しています。マーケットの状況を踏まえ、自分達が「したい医療、できる医療」でなく、「求められる医療」を実践していく姿勢が必要です。

変化の方向性はマーケットをみればわかります。病院経営では、診療報酬制度の改定、地域医療構想、病床機能報告、地域の疾患構造等がマーケットの状況を示しています。マーケットの状況を踏まえ、自分達が「したい医療、できる医療」でなく、「求められる医療」を実践していく姿勢が必要です。

[現状分析]

現状分析は外部分析と内部分析に分かれます。外部分析は、地域の疾患構造、病床機能、そして競合医療機関の状況などです。内部分析は、自院の新規入院患者数、診療単価、稼働率、診療科別収支、コスト構造、要員状況などです。

これらの中で一番重要なのが自院の入院患者がどこから来ているのかということと患者の性格の分析です。救急・紹介・一般外来のどの入院ルート、どの地域から来ているのか、そしてその患者構成は病床機能分類上(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)どうなっているのかということを把握しなければなりません。

これらの中で一番重要なのが自院の入院患者がどこから来ているのかということと患者の性格の分析です。救急・紹介・一般外来のどの入院ルート、どの地域から来ているのか、そしてその患者構成は病床機能分類上(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)どうなっているのかということを把握しなければなりません。

[基本構想]

基本構想の中心となるのは、「病棟編成」と「診療科構成」です。この二つが決まれば、「病床規模」や「病院の建替え」などの問題も自ずから見えてきます。

「病棟編成」は、病床機能分類でいう「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」のどの分類にするか、またはそれらのケアミックス病院にするのかの選択です。診療報酬制度上の入院料では、「特定集中治療室管理料」「急性期一般入院基本料」「回復期リハビリテーション病棟入院料」「地域包括ケア病棟入院料」「療養病棟入院料」等のどれを選択・組合せするかという問題です。

「診療科構成」は、診療のラインナップ、自院がどういう特色ある医療をするのかということです。診療科別収支を算定し、疾患構造や競合病院などの外部環境とあわせて検討することが必要です。

「病棟編成」は、病床機能分類でいう「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」のどの分類にするか、またはそれらのケアミックス病院にするのかの選択です。診療報酬制度上の入院料では、「特定集中治療室管理料」「急性期一般入院基本料」「回復期リハビリテーション病棟入院料」「地域包括ケア病棟入院料」「療養病棟入院料」等のどれを選択・組合せするかという問題です。

「診療科構成」は、診療のラインナップ、自院がどういう特色ある医療をするのかということです。診療科別収支を算定し、疾患構造や競合病院などの外部環境とあわせて検討することが必要です。

[経営計画]

いよいよ、具体的な経営計画の策定とその実践です。基本的スタンスとしては、必ず①具体時方策ごとに数値目標を設定すること、②具体的方策を可能な限りドリルダウンすること、③目標が達成されるまでやること、できなかったら新たに目標を見直して挑戦することです。

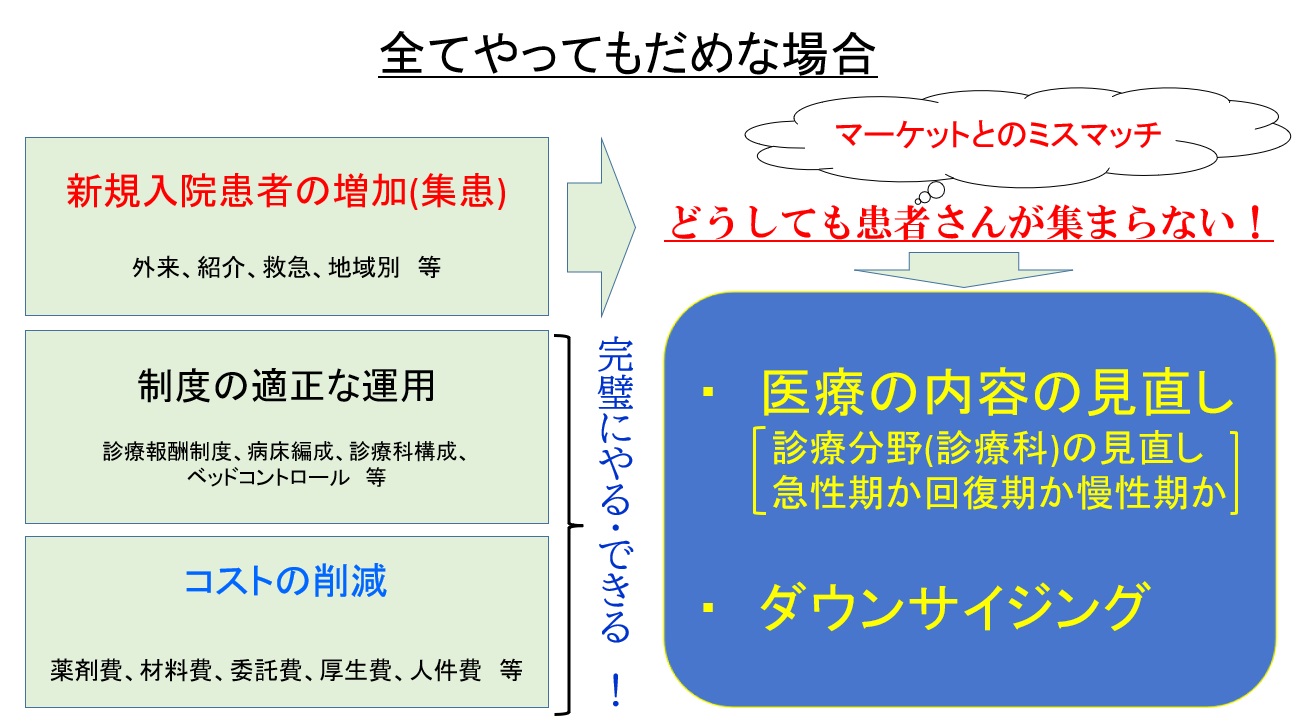

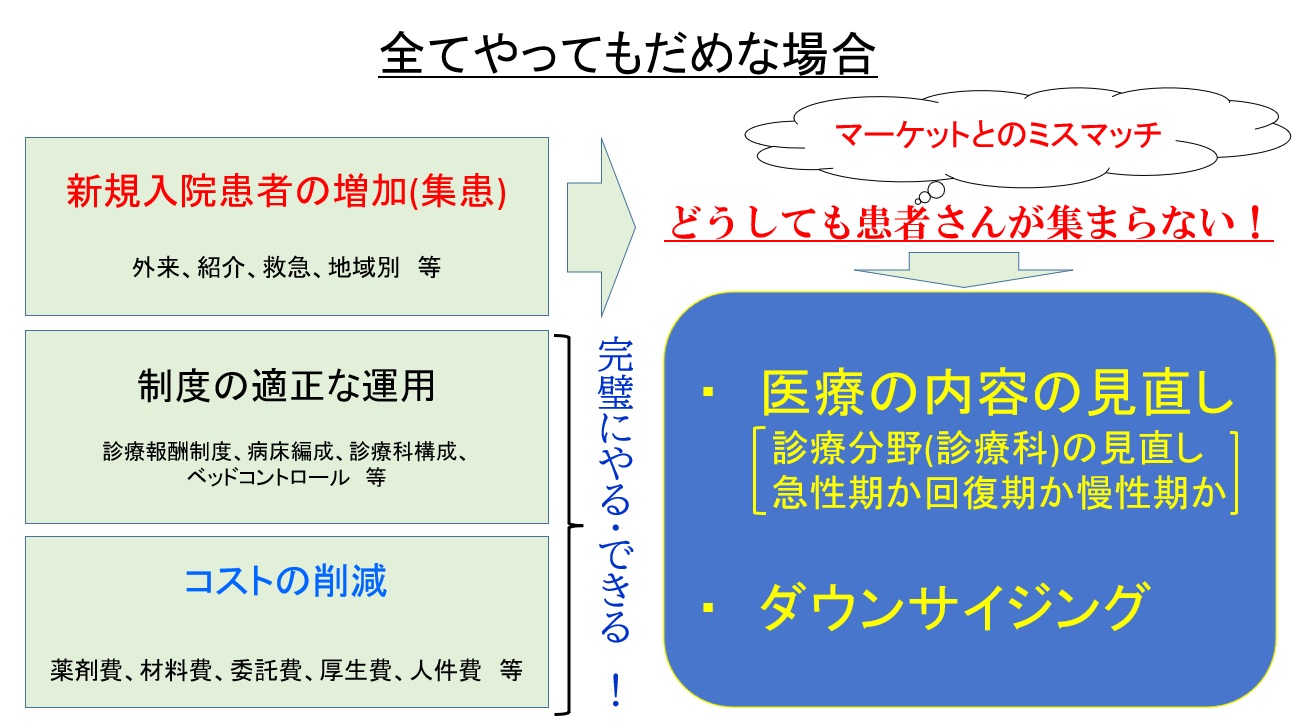

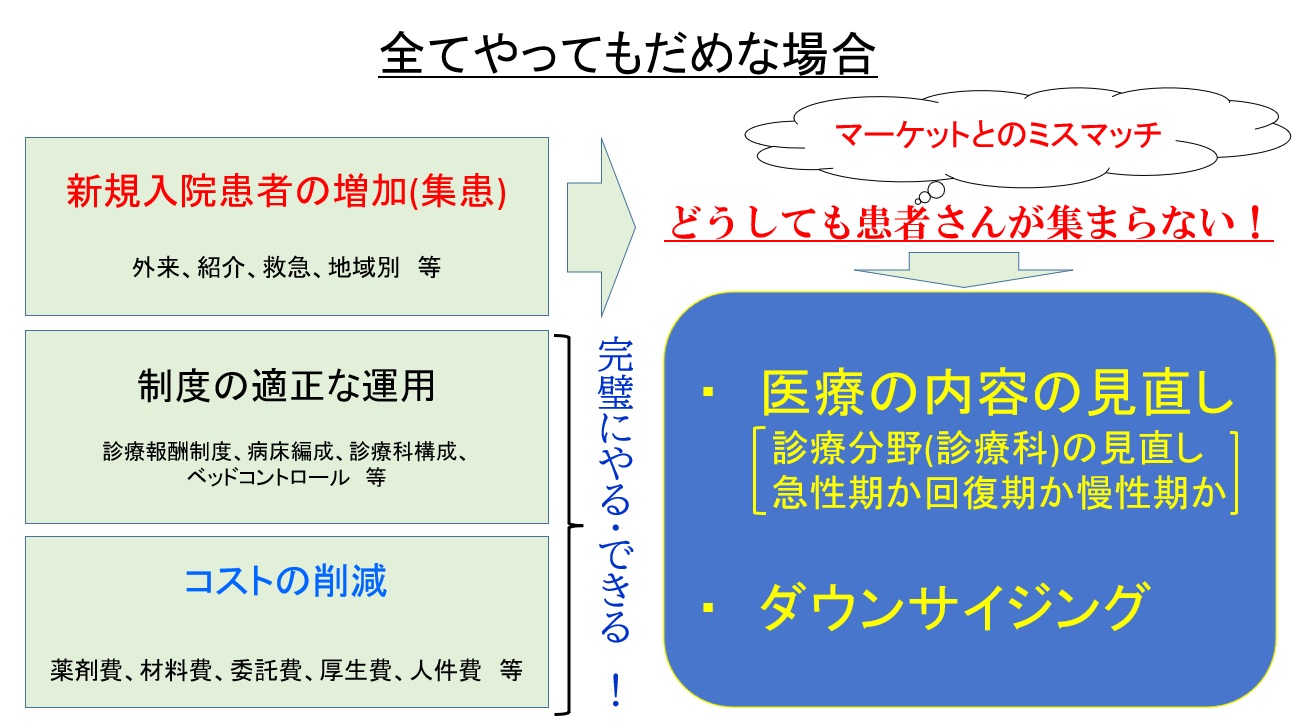

図にあるように収支改善の3要素は、①新規入院患者の増加、②制度の適正な運用、③コストの削減です。

①新規入院患者の増加の近道は、紹介・救急ルートの充実です。このためには、連携先へのPRにくわえ、まずは断らないこと、一旦は受けることです。その上で断った事例の分析と再発防止が重要です。

②制度の適正な運用において重要なのは、診療単価アップと両立する適正なベッドコントロールと入院加算などの届け出医療の充実です。いつも待ち患者を抱え、ベッドの回転率を高く維持するのが理想ですが、新規入院患者が少ない時に、患者さんごとの適正な入院期間(DPC病院ならば診断群ごとの入院期間Ⅱ)を踏まえて、機動的にベッドコントロールしていくことが重要です。

③コスト削減については、病院の費用構造を明らかにして粘り強く取り組むことです。

この中で②の制度の運用と③コスト削減は、努力によって成し遂げることのできる領域です。やれば成果は着実にあがります。

図にあるように収支改善の3要素は、①新規入院患者の増加、②制度の適正な運用、③コストの削減です。

①新規入院患者の増加の近道は、紹介・救急ルートの充実です。このためには、連携先へのPRにくわえ、まずは断らないこと、一旦は受けることです。その上で断った事例の分析と再発防止が重要です。

②制度の適正な運用において重要なのは、診療単価アップと両立する適正なベッドコントロールと入院加算などの届け出医療の充実です。いつも待ち患者を抱え、ベッドの回転率を高く維持するのが理想ですが、新規入院患者が少ない時に、患者さんごとの適正な入院期間(DPC病院ならば診断群ごとの入院期間Ⅱ)を踏まえて、機動的にベッドコントロールしていくことが重要です。

③コスト削減については、病院の費用構造を明らかにして粘り強く取り組むことです。

この中で②の制度の運用と③コスト削減は、努力によって成し遂げることのできる領域です。やれば成果は着実にあがります。

[全てやってもだめな場合]

一番難しいのは、①の新規入院患者の獲得です。どんなに努力してもどうしても患者さんが集まらないことがあります。自分たちがやろうとしていることとマーケットのミスマッチがあるからです。このようなときには、診療分野、病床機能、それらのコンセプトと運用をもう一度、見直していくことが必要です。それでもダメな場合、病床のダウンサイジングが一つの選択肢になります。

変化を恐れないことです。状況の変化に合わせて、経営方針は何度でも練り直せばよいのです。変化にチャレンジして変化を楽しんでください。

そして、常に現場で起こっていることから目をそらさず、一つ一つの方策の実践を疎かにしないこと。そのことが経営を前進させる究極の近道であると確信します。

【2022. 11. 15 Vol.556 医業情報ダイジェスト】

変化を恐れないことです。状況の変化に合わせて、経営方針は何度でも練り直せばよいのです。変化にチャレンジして変化を楽しんでください。

そして、常に現場で起こっていることから目をそらさず、一つ一つの方策の実践を疎かにしないこと。そのことが経営を前進させる究極の近道であると確信します。

【2022. 11. 15 Vol.556 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-27現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-02-26

後ろを振り返るか、前を見るか

2026-02-25

組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金