病院・診療所

特定疾患処方管理加算の算定状況と処方期間

医療機関には環境変化に合わせた対応が求められる

株式会社メデュアクト 代表取締役 流石 学

令和6年度改定では、特定疾患療養管理料の対象疾患から、高血圧、脂質異常症(家族性高コレステロール血症等の遺伝子性疾患を除く)、糖尿病が除外された。さらに対象疾患を主病とする患者について、処方期間が28日未満のときに処方料、処方箋料に上乗せされる特定疾患処方管理加算1(以下、加算1)が廃止となり、28日以上のときに算定できる特定疾患処方管理加算2(以下、加算2)が、特定疾患処方管理加算となった。

ただし点数は66点から56点に減点されている。2週間ごとに受診する患者が多い診療所にとっては、加算1も算定できなくなるため、今回の改定の経営的なダメージは大きい。

F400 処方箋料

注4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方(リフィル処方箋の複数回の使用による合計の処方期間が28日以上の処方を含む。)を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。 ※「F100 処方料 注5」も同様。

これまで特定疾患療養管理料を算定していた患者で、対象疾患から外れた疾患を主病とする場合は、新制度下では生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定することを想定しているようだが、生活習慣病管理料を算定する場合は、療養計画書の作成や患者の署名等が必要になるため、運用の手間を考えて算定を諦めるケースも少なくないだろう。

その生活習慣病管理料においても、施設基準に以下の項目が設定された。28日以上の処方箋交付の対応が可能であることを院内に掲示しなければならなくなったのだ。掲示する内容も「28日以上の長期の投薬が可能であること」「リフィル処方箋を交付すること」のいずれの対応も可能であることを掲示することが疑義解釈で示され、リフィル処方箋を含めた長期処方を求める形になっている。

(8) 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に、患者の状態を踏まえて適切に対応すること。

ただし点数は66点から56点に減点されている。2週間ごとに受診する患者が多い診療所にとっては、加算1も算定できなくなるため、今回の改定の経営的なダメージは大きい。

F400 処方箋料

注4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方(リフィル処方箋の複数回の使用による合計の処方期間が28日以上の処方を含む。)を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。 ※「F100 処方料 注5」も同様。

これまで特定疾患療養管理料を算定していた患者で、対象疾患から外れた疾患を主病とする場合は、新制度下では生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定することを想定しているようだが、生活習慣病管理料を算定する場合は、療養計画書の作成や患者の署名等が必要になるため、運用の手間を考えて算定を諦めるケースも少なくないだろう。

その生活習慣病管理料においても、施設基準に以下の項目が設定された。28日以上の処方箋交付の対応が可能であることを院内に掲示しなければならなくなったのだ。掲示する内容も「28日以上の長期の投薬が可能であること」「リフィル処方箋を交付すること」のいずれの対応も可能であることを掲示することが疑義解釈で示され、リフィル処方箋を含めた長期処方を求める形になっている。

(8) 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に、患者の状態を踏まえて適切に対応すること。

■処方期間の動向は?

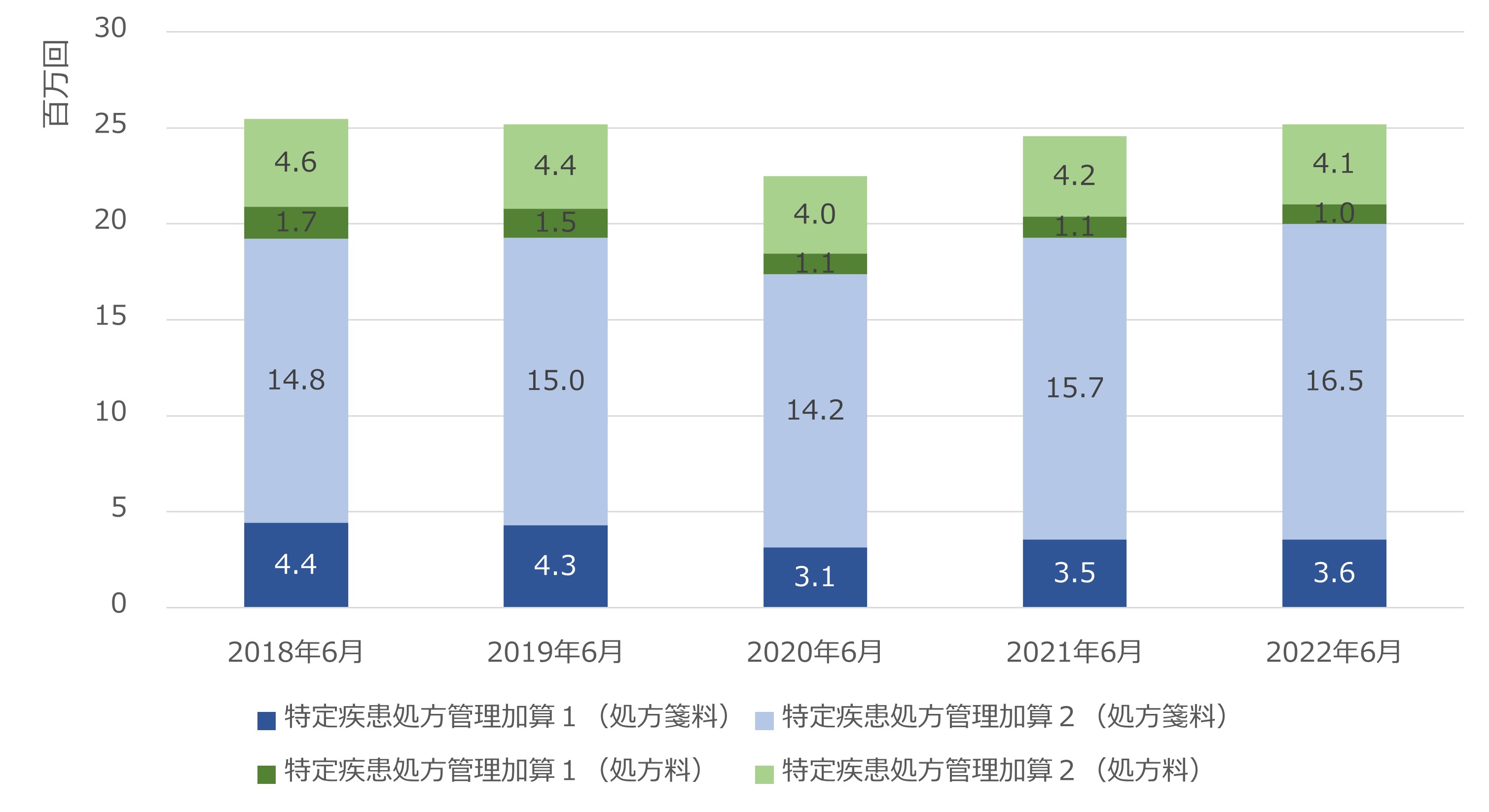

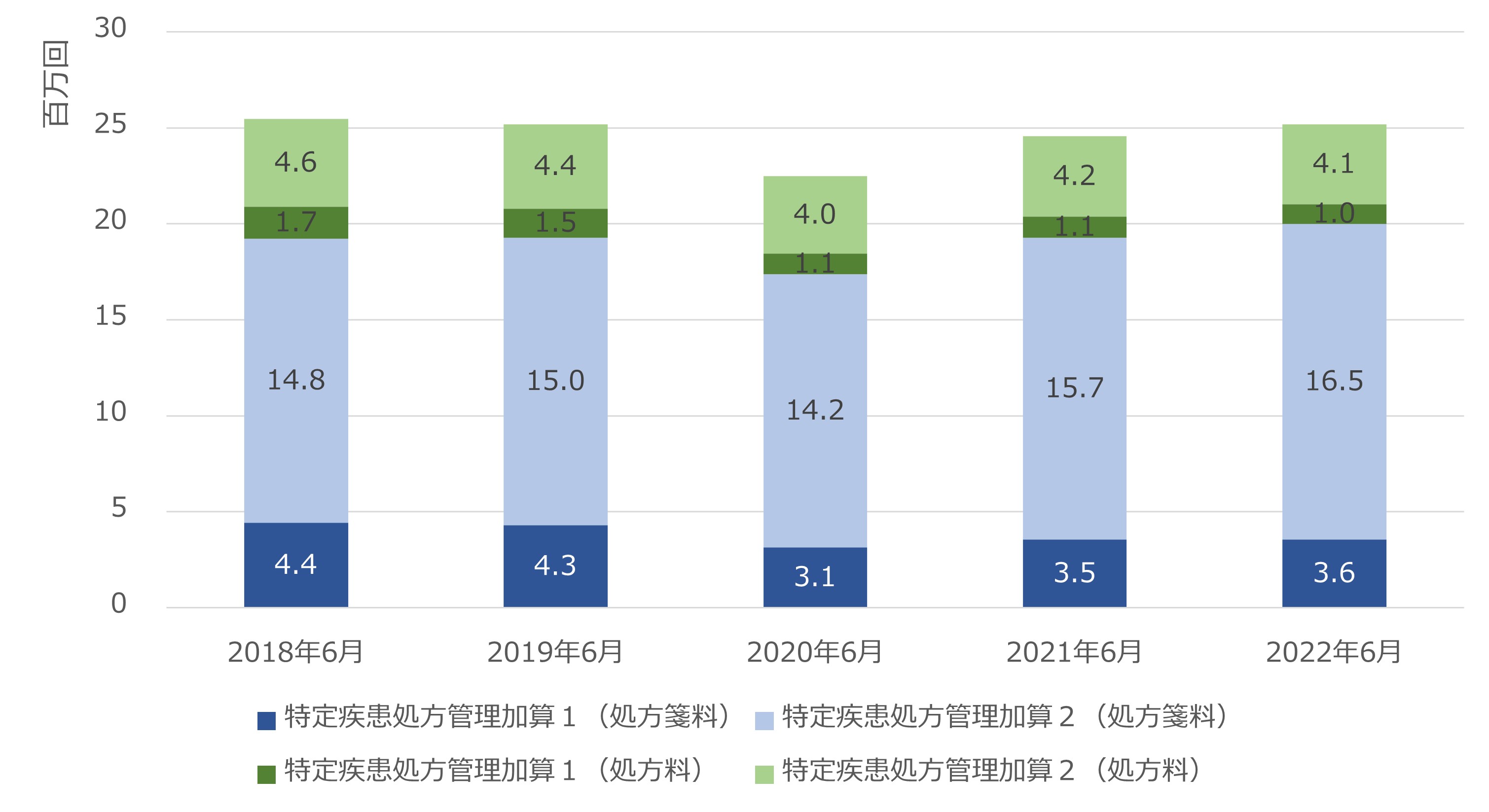

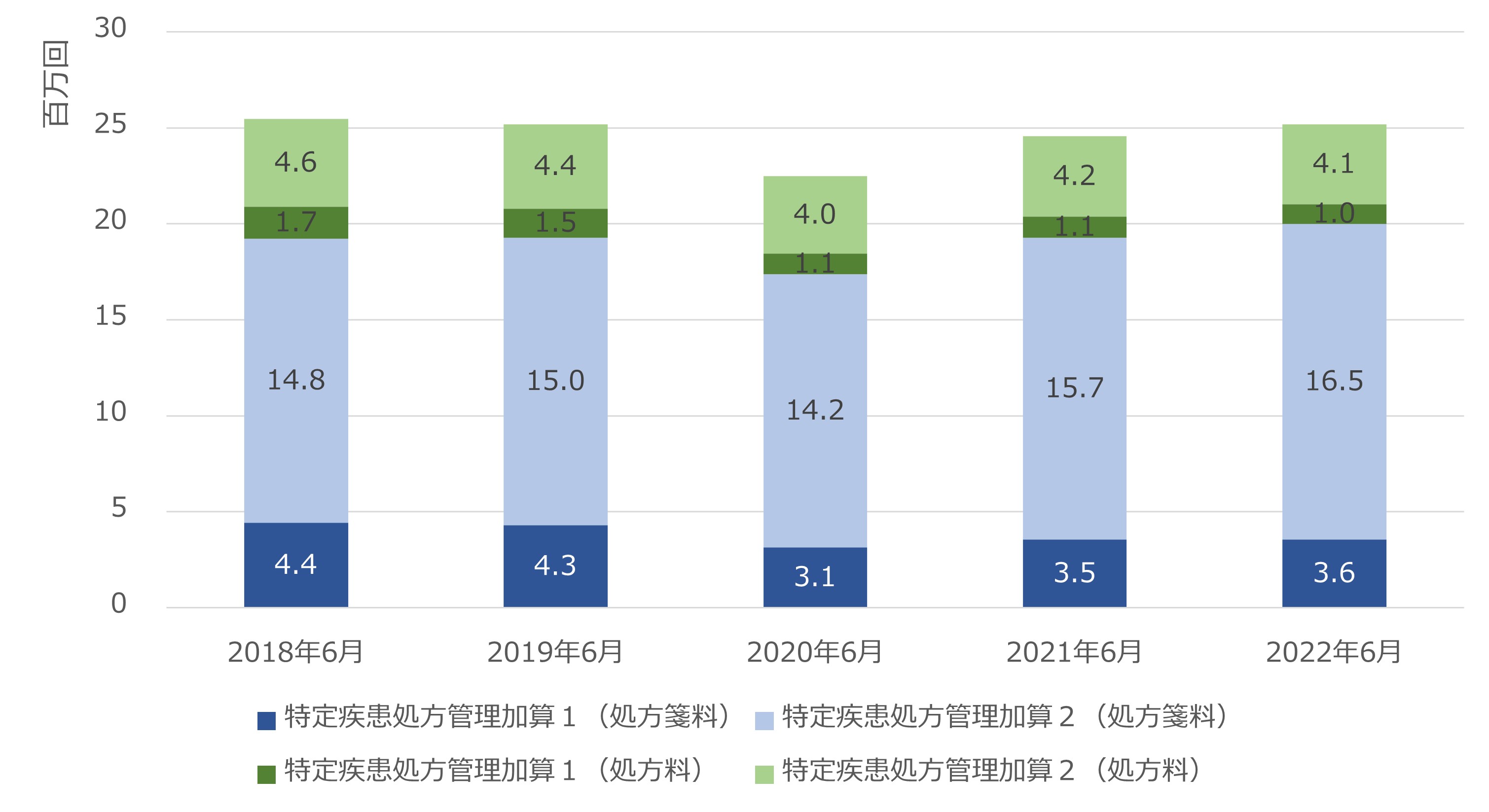

今回は特定疾患処方管理加算の算定状況として、社会医療診療行為別統計より、各年6月の特定疾患処方管理加算の実施件数(レセプト数)をまとめた。

2020年はコロナ禍による受診抑制で特定疾患処方管理加算の件数そのものが減っているが、その後の2年でコロナ禍前と同水準に回復している。しかし、内訳を従来と比較すると、処方料、処方箋料ともに処方期間28日未満の加算1の件数が減り、28日以上の加算2は徐々に増加していることがわかる。コロナ禍では感染リスクを減らすために処方期間の長期化が進んだが、いったん変えたものを元に戻すことは難しいということだろう。

いずれにしても、全体的なトレンドとして処方期間の長期化が進んでいることがわかる。

処方期間の長期化を積極的な姿勢で臨むか、極力避ける方針でいくのか、医療機関によって対応が分かれるところだ。症状が安定した慢性疾患の場合、長期処方で受診回数を減らしたいと考えるのが患者心理だろう。受診経験に基づく患者満足度を考えたときに、処方期間は患者にとって判断しやすい材料になる。外来患者数を減らさないように長期処方に消極的な方針を選択した結果、逆に患者離れが進んでしまう可能性もある。

少子高齢化に伴い、国内の多くの地域で外来需要はピークアウトしており、経営環境は年々厳しくなっている。さらに令和6年度改定は特に内科系の診療所にとって厳しい改定となった。こうした状況下で現状維持という選択は実質的な衰退を意味する。医療機関には環境変化に合わせた対応が求められる。

【2024. 7. 1 Vol.595 医業情報ダイジェスト】

2020年はコロナ禍による受診抑制で特定疾患処方管理加算の件数そのものが減っているが、その後の2年でコロナ禍前と同水準に回復している。しかし、内訳を従来と比較すると、処方料、処方箋料ともに処方期間28日未満の加算1の件数が減り、28日以上の加算2は徐々に増加していることがわかる。コロナ禍では感染リスクを減らすために処方期間の長期化が進んだが、いったん変えたものを元に戻すことは難しいということだろう。

いずれにしても、全体的なトレンドとして処方期間の長期化が進んでいることがわかる。

処方期間の長期化を積極的な姿勢で臨むか、極力避ける方針でいくのか、医療機関によって対応が分かれるところだ。症状が安定した慢性疾患の場合、長期処方で受診回数を減らしたいと考えるのが患者心理だろう。受診経験に基づく患者満足度を考えたときに、処方期間は患者にとって判断しやすい材料になる。外来患者数を減らさないように長期処方に消極的な方針を選択した結果、逆に患者離れが進んでしまう可能性もある。

少子高齢化に伴い、国内の多くの地域で外来需要はピークアウトしており、経営環境は年々厳しくなっている。さらに令和6年度改定は特に内科系の診療所にとって厳しい改定となった。こうした状況下で現状維持という選択は実質的な衰退を意味する。医療機関には環境変化に合わせた対応が求められる。

【2024. 7. 1 Vol.595 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-14【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

2025-12-23

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 『機能別病床管理・入退院支援のための制度理解と多職種連携 』

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-01-23医療機関における従業員エンゲージメント向上

2026-01-22

外注契約の落とし穴 ―契約を結ぶ前に考えておきたいこと―

2026-01-21

「辞めます」と言われてからでは遅い! ―院長のマネジメント力アップのポイント―

2026-01-20

医療的ケア児と地域をつなぐ ~小児在宅と薬剤師の関わり~

2026-01-19

病院建設を進める際の問題点について考える(2)

2026-01-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-01-16

骨太方針2025から見える薬局の経営変化 ~OTC類似薬の保険給付の在り方の見直し~

2026-01-15

地域包括ケア病棟のジレンマ -地域包括医療病棟導入後の 「居場所」 をどう設計するか-

2026-01-15

【セミナーのご案内】令和8年度薬価・調剤報酬改定を読み解く これからの薬局経営の方向性と戦略

2026-01-14

敷地内薬局の評価の在り方の検討

2026-01-13

財務省の意向で、かかりつけ医関連点数は見直し

2026-01-23

現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記