病院・診療所

情報通信機器を用いた診療はどこまで浸透したか?

「情報通信機器等を用いた場合」の算定割合は?

株式会社メデュアクト 代表取締役 流石 学

オンライン会議は、コロナ禍で普及が一気に進み、医療機関でも汎用される手段になってきた。読者の皆様も、この2年間は研修会や会議に、現地参加ではなく、オンラインで参加する機会が明らかに増えたのではないだろうか。

診療報酬においても、オンラインシステムなどの情報通信機器を用いた診療等を評価する動きが加速している。

たとえば、外来栄養食事指導料1は、令和2年改定において、2回目以降の栄養食事指導を電話やオンラインシステムなどの情報通信機器を用いた場合に180点を算定できるようになった。令和4年改定ではさらに要件が緩和され、初回から情報通信機器等による栄養食事指導が可能となった。

そこで疑問になるのが、情報通信機器を用いた診療報酬上の門戸は広がっているものの、実際にはどの程度普及しているのかという点だ。

診療報酬においても、オンラインシステムなどの情報通信機器を用いた診療等を評価する動きが加速している。

たとえば、外来栄養食事指導料1は、令和2年改定において、2回目以降の栄養食事指導を電話やオンラインシステムなどの情報通信機器を用いた場合に180点を算定できるようになった。令和4年改定ではさらに要件が緩和され、初回から情報通信機器等による栄養食事指導が可能となった。

そこで疑問になるのが、情報通信機器を用いた診療報酬上の門戸は広がっているものの、実際にはどの程度普及しているのかという点だ。

■「情報通信機器等を用いた場合」の算定割合は?

今回は、令和3年社会医療診療行為別統計より、令和3年6月単月の算定状況を検証した。

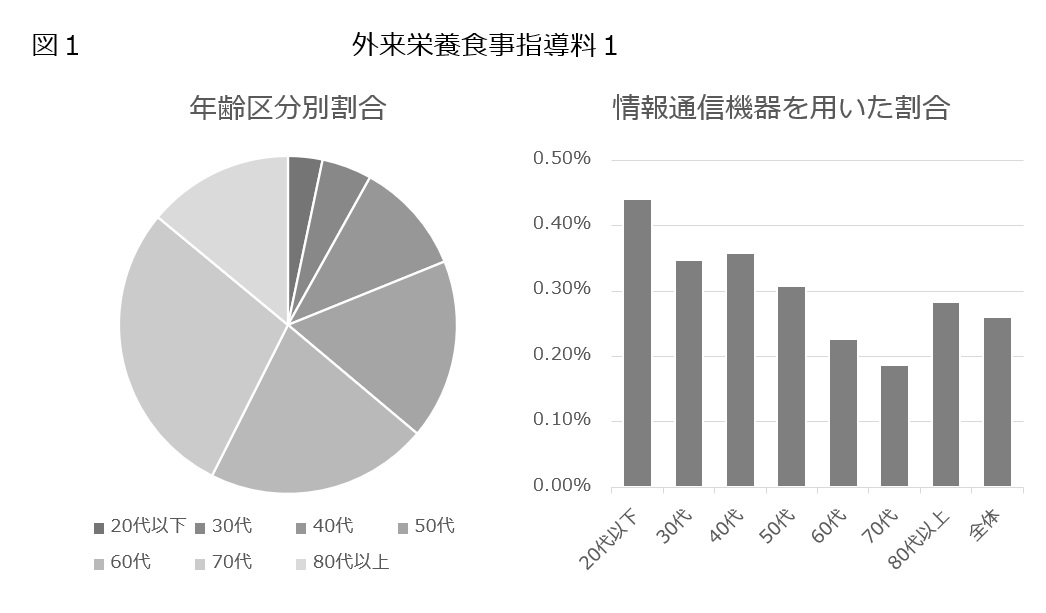

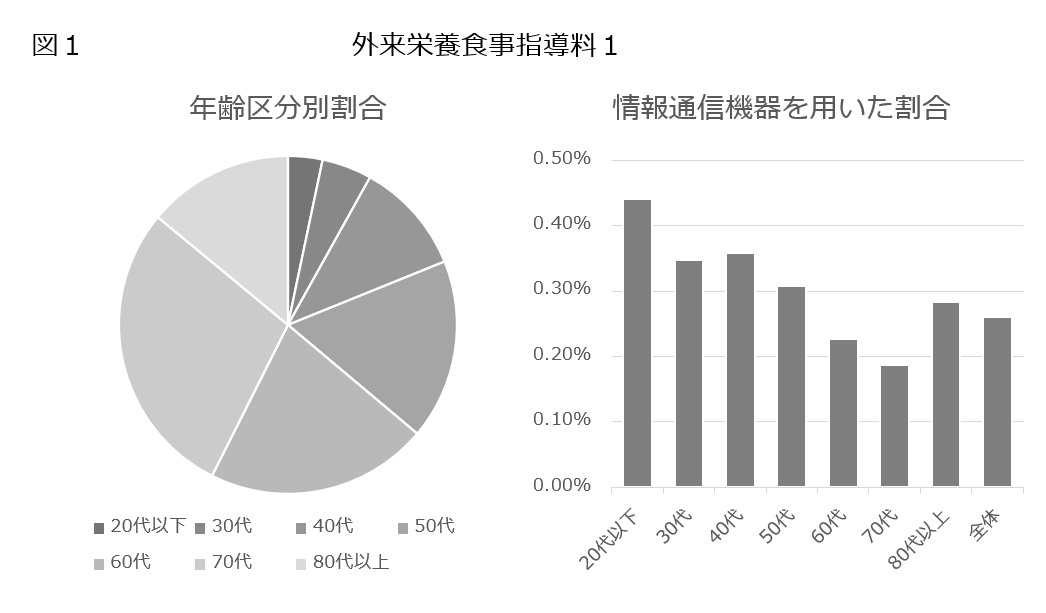

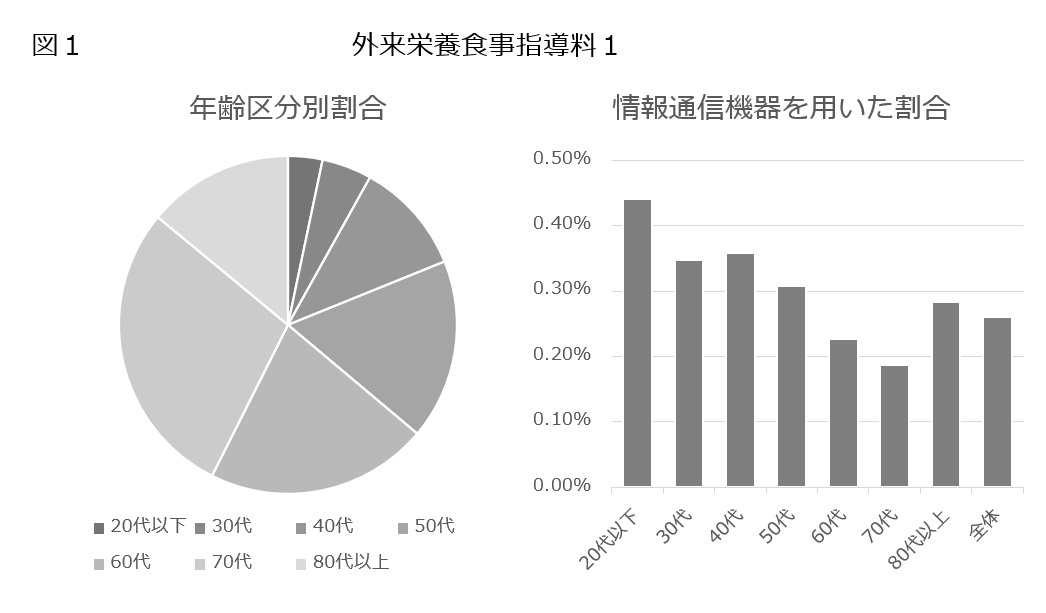

まず例にあげた外来栄養食事指導料では、算定患者の年齢区分の内訳をみると、60代以上が2/3を占めている。規定された対象患者を踏まえると、当然ながら年配層が中心になる。

外来栄養食事指導料1の「(2)2回目以降」は、令和3年6月におよそ18.7万回の算定があったが、そのうち「情報通信機器等を用いた場合」はわ

ずか0.26%だった。コロナ禍の最中であったが、それでも栄養食事指導は対面が主流であり、電話、オンラインによる指導はごく一部に限られていたことがわかる。

「情報通信機器等を用いた場合」の算定割合を年齢区分別に見ると、オンラインシステムへの利用に抵抗感が少ないであろう20-30代であっても算定割合は0.5%に満たない。世代に関係なく、情報通信機器等を活用した栄養食事指導は浸透していないことがわかる。(図1)

まず例にあげた外来栄養食事指導料では、算定患者の年齢区分の内訳をみると、60代以上が2/3を占めている。規定された対象患者を踏まえると、当然ながら年配層が中心になる。

外来栄養食事指導料1の「(2)2回目以降」は、令和3年6月におよそ18.7万回の算定があったが、そのうち「情報通信機器等を用いた場合」はわ

ずか0.26%だった。コロナ禍の最中であったが、それでも栄養食事指導は対面が主流であり、電話、オンラインによる指導はごく一部に限られていたことがわかる。

「情報通信機器等を用いた場合」の算定割合を年齢区分別に見ると、オンラインシステムへの利用に抵抗感が少ないであろう20-30代であっても算定割合は0.5%に満たない。世代に関係なく、情報通信機器等を活用した栄養食事指導は浸透していないことがわかる。(図1)

■若い世代であっても情報通信機器は使わない?

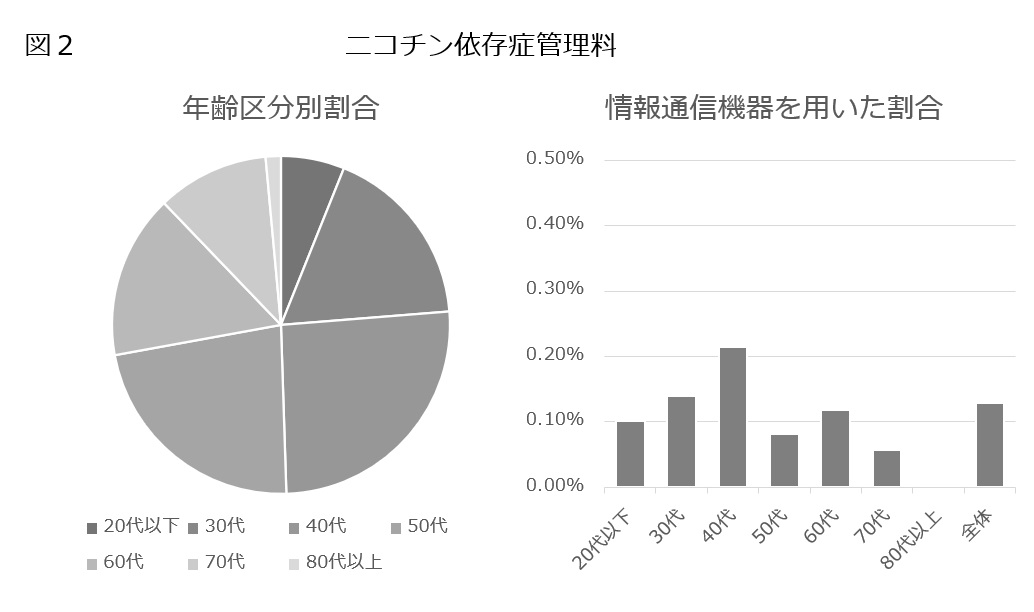

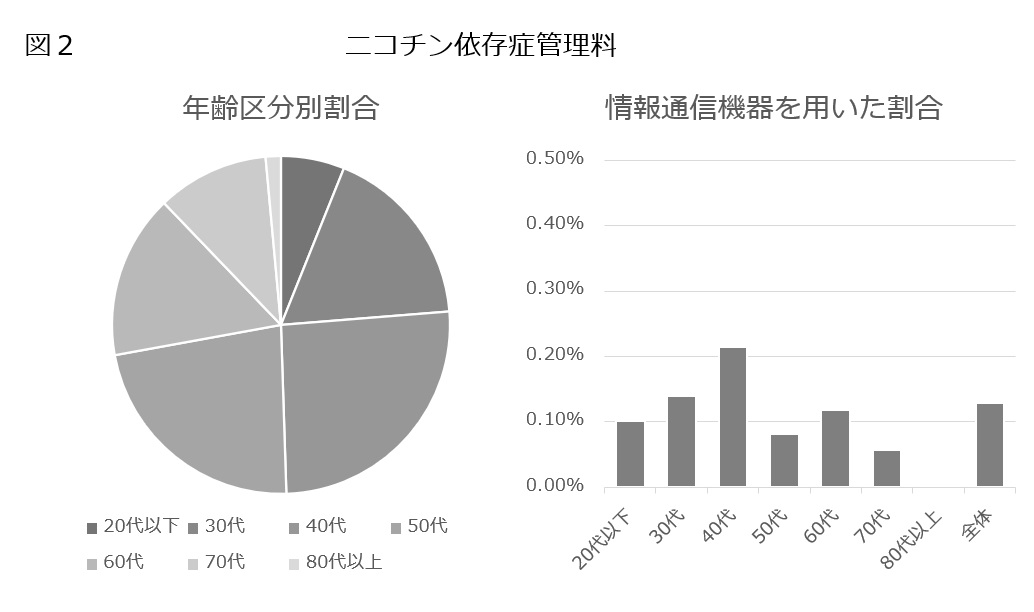

同様に情報通信機器の使用が評価される算定項目に「ニコチン依存症管理料」がある。

ニコチン依存症管理料1では、2回目から4回目の診療(ニコチン依存症管理料1のロ)において、情報通信機器を用いた診療が認められている(新型コロナウイルス感染症に伴う臨時的な取扱いを除く)が、こちらの動向はどうなっているだろうか。

ニコチン依存症管理料1のロの算定状況を確認すると、50代以下が全体の7割強を占めている。ニコチン依存症管理料は、禁煙を希望する患者で、ニコチン依存症と診断された者が対象になるため、外来栄養食事指導料の算定対象と比べて若い世代が中心になる。

しかし、ニコチン依存症管理料1のロの算定に対して、情報通信機器を用いた割合は0.13%。実数でみても「情報通信機器を用いた場合」はわずか20件程度しかなかった。

情報通信機器を用いる場合、診療側だけでなく、患者側にも必要な通信環境が求められる。オンライン会議等に不慣れな世代であれば浸透しないのは容易に理解できるが、30~50代であれば、日頃からオンライン会議への参加やテレワーク環境に慣れた方が多いだろう。そのなかで1%未満という算定率は、いくらルールを緩和しても少し寂しい気もする。情報通信機器等を用いた診療が一般的になるにはまだまだ時間がかかりそうだ。(図2)

【2022. 8. 15 Vol.550 医業情報ダイジェスト】

ニコチン依存症管理料1では、2回目から4回目の診療(ニコチン依存症管理料1のロ)において、情報通信機器を用いた診療が認められている(新型コロナウイルス感染症に伴う臨時的な取扱いを除く)が、こちらの動向はどうなっているだろうか。

ニコチン依存症管理料1のロの算定状況を確認すると、50代以下が全体の7割強を占めている。ニコチン依存症管理料は、禁煙を希望する患者で、ニコチン依存症と診断された者が対象になるため、外来栄養食事指導料の算定対象と比べて若い世代が中心になる。

しかし、ニコチン依存症管理料1のロの算定に対して、情報通信機器を用いた割合は0.13%。実数でみても「情報通信機器を用いた場合」はわずか20件程度しかなかった。

情報通信機器を用いる場合、診療側だけでなく、患者側にも必要な通信環境が求められる。オンライン会議等に不慣れな世代であれば浸透しないのは容易に理解できるが、30~50代であれば、日頃からオンライン会議への参加やテレワーク環境に慣れた方が多いだろう。そのなかで1%未満という算定率は、いくらルールを緩和しても少し寂しい気もする。情報通信機器等を用いた診療が一般的になるにはまだまだ時間がかかりそうだ。(図2)

【2022. 8. 15 Vol.550 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-25組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金

2026-02-06

薬局報酬、かかりつけ薬剤師制度の検討

2026-02-05

話しがズレていく…