保険薬局

薬局における選定療養制度

医薬品の自己負担の新たな仕組み

たんぽぽ薬局株式会社 薬剤師 緒方孝行

いよいよ10月から薬局においても選定療養費の制度が導入される。これまでは入院時の個室利用や紹介状のない大病院受診、時間外受診などがこの選定療養としてみなされ、選定療養分は全額自己負担となっている。

そもそも選定療養とは、被保険者が自ら選定することによって患者の選択の幅を広げようとして導入された経緯がある。現場で働いている薬剤師や医療事務スタッフからは、医療上の必要性があると判断される人を除いて、患者の嗜好により長期収載品を保険給付として調剤することに違和感を抱いていたという声も少なくない。 「なんとなく先発医薬品の方が安心」 「後発医薬品は後から開発された二番煎じの薬だ」 などと実際に患者から言われた経験を持つ薬剤師は少なくないだろう。さらには、 「自分で薬を選んで、その分高い自己負担金を払っているのだから、いいじゃないか」 というようなことを言われることもあるだろう。ただ、その自己負担も3割~1割の負担に過ぎず、残りの7割~9割は皆保険制度の中で負担され、ひいてはそれは国の財政に大きな負担を与えている。生産年齢人口の減少が叫ばれ続けている中で、皆保険制度を持続可能なものとして運用していく以上、後発医薬品を活用し、増え続ける社会保障費を縮小させることは喫緊の課題と言えるだろう。

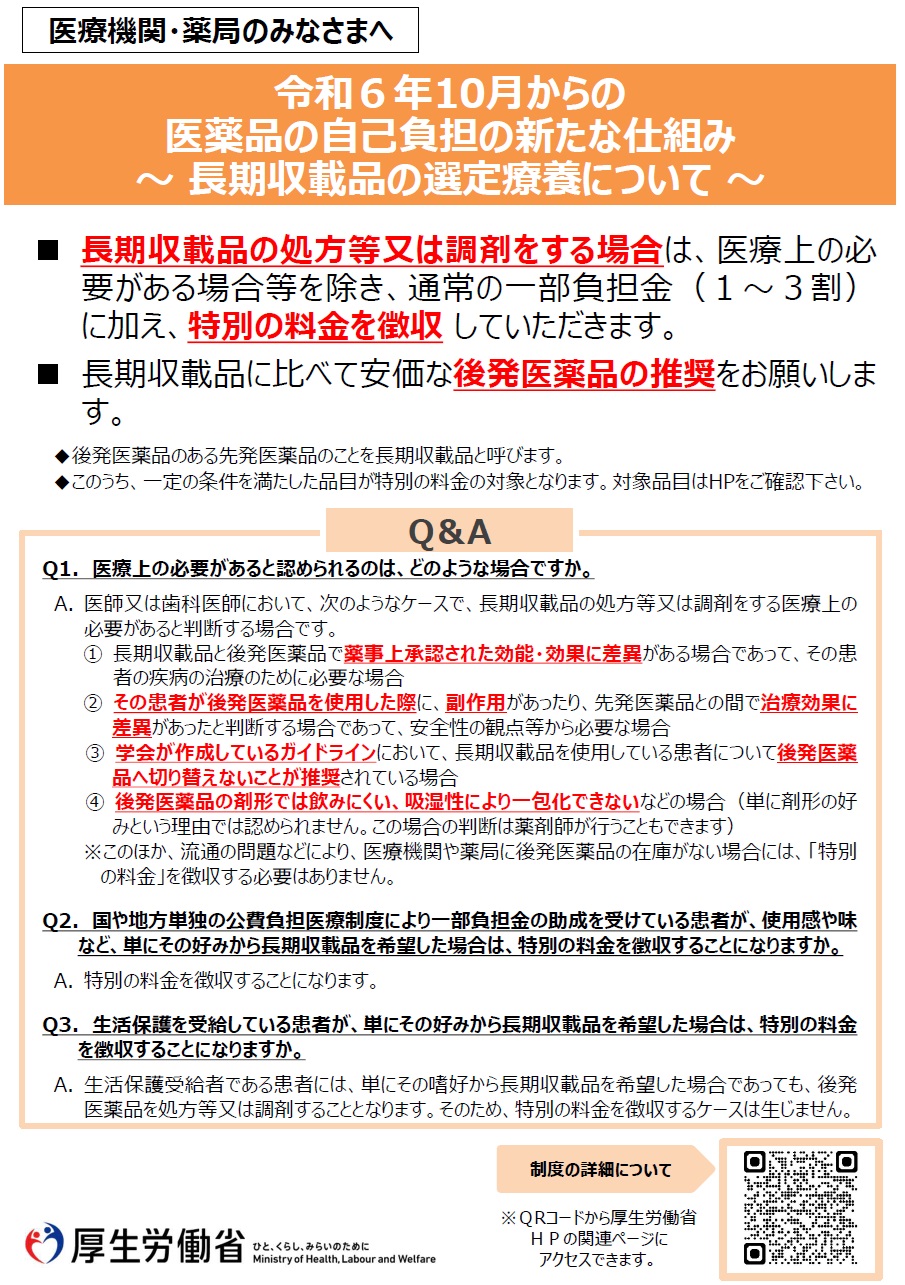

さて、そんな中で冒頭にも記載した通り、この長期収載品の中で厚労省の定める対象医薬品については、選定療養となることが決まっており、10月から導入される。厚労省の定める対象薬とは、①後発品上市後5年を経過した長期収載品(ただし、置換率が極めて低い場合(市場に後発医薬品がほぼ存在しない場合)については、対象外とする)、もしくは②後発品上市後5年を経過していなくても置換率が50%に達している長期収載品である。各々の場合において、後発品の選択が一般的に可能な状態となっていると考えられ、選定療養の対象と定義されている。

ここで気になるのは、実際に患者負担がどれほど増加するか、という点だ。計算式も公開されており、さまざまな企業から計算ツールが提供されている。計算式を簡単に記載すると、次のように定義されている。

特別の料金(選定療養費)=(先発医薬品薬価-後発医薬品最高価格)×1/4×(必要数量)×1.1(消費税)

ここに患者負担金としては、さらに保険外併用療養費から算出された負担金が加算される。増額分を計算すると、1割負担の方のほうが9月までの負担金から比較すると増額分が大きくなってしまうことが多いので注意が必要だろう。こういった現状や特定薬剤管理指導加算3の新設も伴って、この選定療養費制度についての説明を開始し、後発医薬品の備蓄品目を増やした薬局も多いのではないかと思われる。

では、薬局はこういった制度が開始されるにあたってどういったことに取り組んでいくのか。1つは患者個々に丁寧に説明を行い、制度の趣旨を理解してもらった上で、後発医薬品の使用を促進していくことだろう。スタートは差額の4分の1の負担となっているが、この割合が今後増大していくことは十分に予測可能であるため、そういったことを見据えて患者へ説明を行うことも必要になる。2つ目はきめ細やかなフォローアップによる患者の不安感の払拭である。ここはむしろ薬剤師にしかできない部分であり、薬剤師の職能を発揮するためにも積極的に取り組んでいかなければないと思われる。3つ目としては、医療機関との密な連携だろう。患者がどういった薬を選択して、受診と受診の間でどういった状態にあるのか、こういった情報が薬局から医療機関に提供できるとすれば、それは非常に有益な情報になり得るだろう。選定療養への付加価値として、薬剤師のフォローアップの実施や医療機関へのフィードバックの実施を行うことは薬剤師の職能の見える化にも貢献するのではないだろうか。

医療上の必要性が認められた場合や後発品不備、供給不安定による欠品など、いくつかの例外はあるものの、選定療養となった場合は、患者負担が増えるため、丁寧な説明が必要であることは自明である。だが、それ以上に細やかなフォローアップや薬剤師にしかできない患者へのサポートを行うことは、薬剤師の存在感や存在価値を引き上げる重要なタスクになっていくように感じる。

※ 厚労省:『後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養』 についてより抜粋

【2024.10月号 Vol.341 保険薬局情報ダイジェスト】

そもそも選定療養とは、被保険者が自ら選定することによって患者の選択の幅を広げようとして導入された経緯がある。現場で働いている薬剤師や医療事務スタッフからは、医療上の必要性があると判断される人を除いて、患者の嗜好により長期収載品を保険給付として調剤することに違和感を抱いていたという声も少なくない。 「なんとなく先発医薬品の方が安心」 「後発医薬品は後から開発された二番煎じの薬だ」 などと実際に患者から言われた経験を持つ薬剤師は少なくないだろう。さらには、 「自分で薬を選んで、その分高い自己負担金を払っているのだから、いいじゃないか」 というようなことを言われることもあるだろう。ただ、その自己負担も3割~1割の負担に過ぎず、残りの7割~9割は皆保険制度の中で負担され、ひいてはそれは国の財政に大きな負担を与えている。生産年齢人口の減少が叫ばれ続けている中で、皆保険制度を持続可能なものとして運用していく以上、後発医薬品を活用し、増え続ける社会保障費を縮小させることは喫緊の課題と言えるだろう。

さて、そんな中で冒頭にも記載した通り、この長期収載品の中で厚労省の定める対象医薬品については、選定療養となることが決まっており、10月から導入される。厚労省の定める対象薬とは、①後発品上市後5年を経過した長期収載品(ただし、置換率が極めて低い場合(市場に後発医薬品がほぼ存在しない場合)については、対象外とする)、もしくは②後発品上市後5年を経過していなくても置換率が50%に達している長期収載品である。各々の場合において、後発品の選択が一般的に可能な状態となっていると考えられ、選定療養の対象と定義されている。

ここで気になるのは、実際に患者負担がどれほど増加するか、という点だ。計算式も公開されており、さまざまな企業から計算ツールが提供されている。計算式を簡単に記載すると、次のように定義されている。

特別の料金(選定療養費)=(先発医薬品薬価-後発医薬品最高価格)×1/4×(必要数量)×1.1(消費税)

ここに患者負担金としては、さらに保険外併用療養費から算出された負担金が加算される。増額分を計算すると、1割負担の方のほうが9月までの負担金から比較すると増額分が大きくなってしまうことが多いので注意が必要だろう。こういった現状や特定薬剤管理指導加算3の新設も伴って、この選定療養費制度についての説明を開始し、後発医薬品の備蓄品目を増やした薬局も多いのではないかと思われる。

では、薬局はこういった制度が開始されるにあたってどういったことに取り組んでいくのか。1つは患者個々に丁寧に説明を行い、制度の趣旨を理解してもらった上で、後発医薬品の使用を促進していくことだろう。スタートは差額の4分の1の負担となっているが、この割合が今後増大していくことは十分に予測可能であるため、そういったことを見据えて患者へ説明を行うことも必要になる。2つ目はきめ細やかなフォローアップによる患者の不安感の払拭である。ここはむしろ薬剤師にしかできない部分であり、薬剤師の職能を発揮するためにも積極的に取り組んでいかなければないと思われる。3つ目としては、医療機関との密な連携だろう。患者がどういった薬を選択して、受診と受診の間でどういった状態にあるのか、こういった情報が薬局から医療機関に提供できるとすれば、それは非常に有益な情報になり得るだろう。選定療養への付加価値として、薬剤師のフォローアップの実施や医療機関へのフィードバックの実施を行うことは薬剤師の職能の見える化にも貢献するのではないだろうか。

医療上の必要性が認められた場合や後発品不備、供給不安定による欠品など、いくつかの例外はあるものの、選定療養となった場合は、患者負担が増えるため、丁寧な説明が必要であることは自明である。だが、それ以上に細やかなフォローアップや薬剤師にしかできない患者へのサポートを行うことは、薬剤師の存在感や存在価値を引き上げる重要なタスクになっていくように感じる。

※ 厚労省:『後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養』 についてより抜粋

【2024.10月号 Vol.341 保険薬局情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-01

2023-11-01

2023-11-01

2023-11-01

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2025-12-24【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

2025-12-23

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 『機能別病床管理・入退院支援のための制度理解と多職種連携 』

2025-11-22

【新刊のご案内】『病院薬剤師のための生成AI完全実践ガイド』

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-01-08「療養・就労両立支援指導料」について運用の留意点

2026-01-07

中山間・人口減少地域での新しい特例介護サービス案

2026-01-06

精神病床から介護医療院の道を整備すべき

2025-12-26

現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2025-12-26

「やり方」 と 「あり方」 の話

2025-12-26

評価とフィードバックの在り方

2025-12-26

医療機関におけるウエルビーイングの推進

2025-12-26

薬局の次世代経営者に必要な 「数字リテラシー」

2025-12-26

院長夫人のための信頼を得るマネジメント術

2025-12-26

薬局薬剤師から見える「在支診薬剤師」の可能性

2025-12-26

病院建設を進める際の問題点について考える(1)

2025-12-26

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆