病院・診療所

診療報酬が後押しするバイオ後続品 -最近の動向は?-

データから読み解く!

株式会社メデュアクト 代表取締役 流石 学

第4次医療費適正化計画では、副次目標として 「後発医薬品の金額シェアを2029年度末までに65%以上」 とすることが掲げられている。従来、診療報酬上の施設基準は、数量もしくは品目数ベースであったが、今後は金額ベースの要件が加わる可能性は高い。

この20年、多くの医療機関、薬局が採用品目を後発医薬品に置き換える努力を進めてきた結果、2023年薬価調査では後発医薬品の数量シェアは80.2%に達した。しかし、数量ベースが80%を超えているにもかかわらず、金額ベースは60%にさえ達していない。主な要因は薬価の高いバイオ医薬品の存在である。金額シェアを目標値まで到達させようとすると、先行バイオ医薬品からバイオ後続品への置き換えは避けて通れない。

ここ数回の改定では診療報酬によるバイオ後続品への置き換え誘導も行われてきた。

まず2020年改定において、バイオ後続品を導入した場合の評価として、 「バイオ後続品導入初期加算」 が新設された。在宅自己注射指導管理料の加算で、当時は対象薬剤も、インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、エタネルセプト製剤、テリパラチド製剤に限られていた。バイオ後続品の有効性や安全性等について説明した上で処方した場合に算定できる点は、現行制度と同様である。2022年改定では、外来化学療法を実施している患者に対してバイオ後続品を導入した場合も算定できるようになった。2024年改定では対象がさらに拡大し、注射のバイオ後続品を使用するすべての患者が対象となった。さらに同改定では入院料の加算としてバイオ後続品使用体制加算が新設された。同加算は数量ベースによるバイオ後続品の使用状況が施設基準となっている。

この20年、多くの医療機関、薬局が採用品目を後発医薬品に置き換える努力を進めてきた結果、2023年薬価調査では後発医薬品の数量シェアは80.2%に達した。しかし、数量ベースが80%を超えているにもかかわらず、金額ベースは60%にさえ達していない。主な要因は薬価の高いバイオ医薬品の存在である。金額シェアを目標値まで到達させようとすると、先行バイオ医薬品からバイオ後続品への置き換えは避けて通れない。

ここ数回の改定では診療報酬によるバイオ後続品への置き換え誘導も行われてきた。

まず2020年改定において、バイオ後続品を導入した場合の評価として、 「バイオ後続品導入初期加算」 が新設された。在宅自己注射指導管理料の加算で、当時は対象薬剤も、インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、エタネルセプト製剤、テリパラチド製剤に限られていた。バイオ後続品の有効性や安全性等について説明した上で処方した場合に算定できる点は、現行制度と同様である。2022年改定では、外来化学療法を実施している患者に対してバイオ後続品を導入した場合も算定できるようになった。2024年改定では対象がさらに拡大し、注射のバイオ後続品を使用するすべての患者が対象となった。さらに同改定では入院料の加算としてバイオ後続品使用体制加算が新設された。同加算は数量ベースによるバイオ後続品の使用状況が施設基準となっている。

■診療報酬の算定状況は?

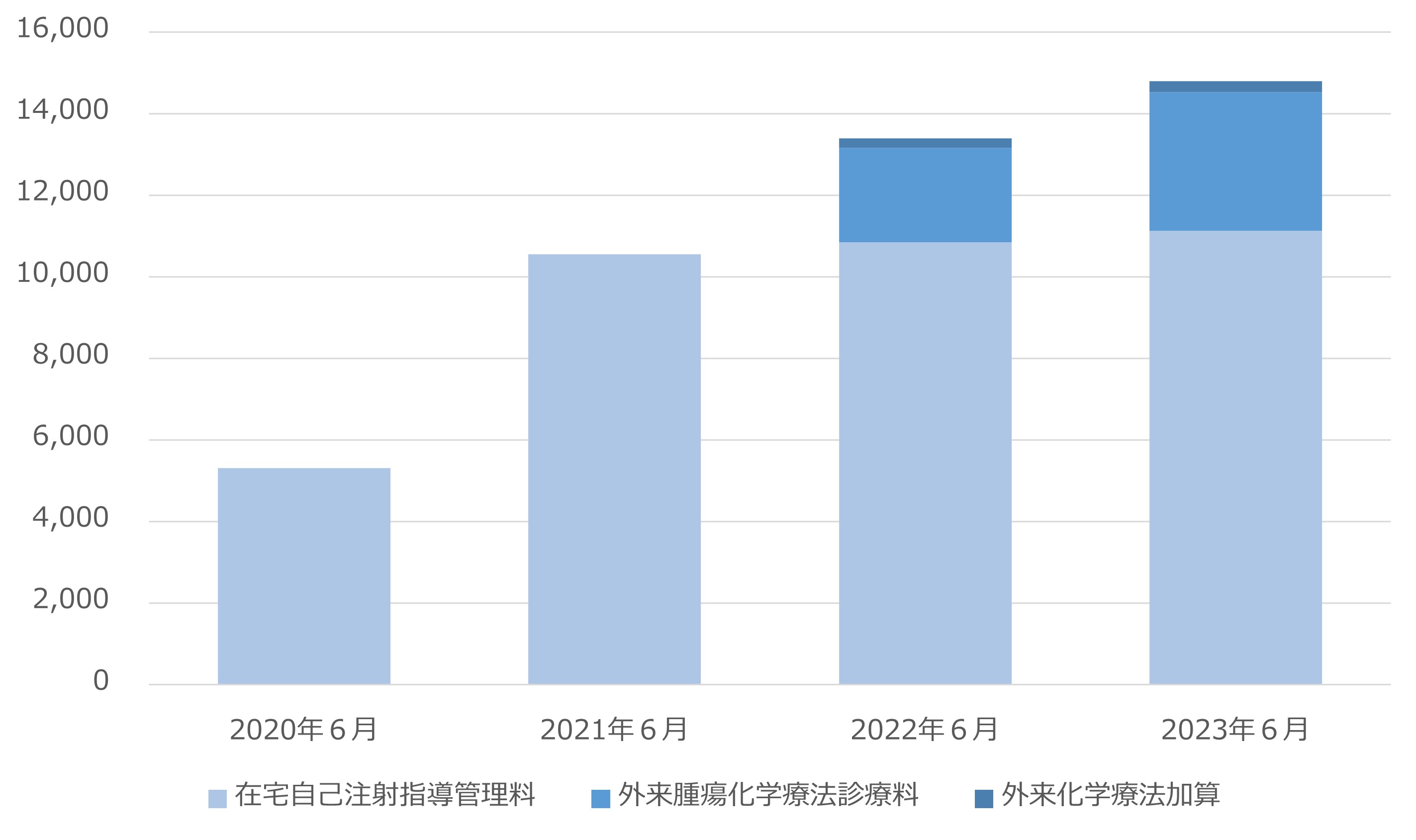

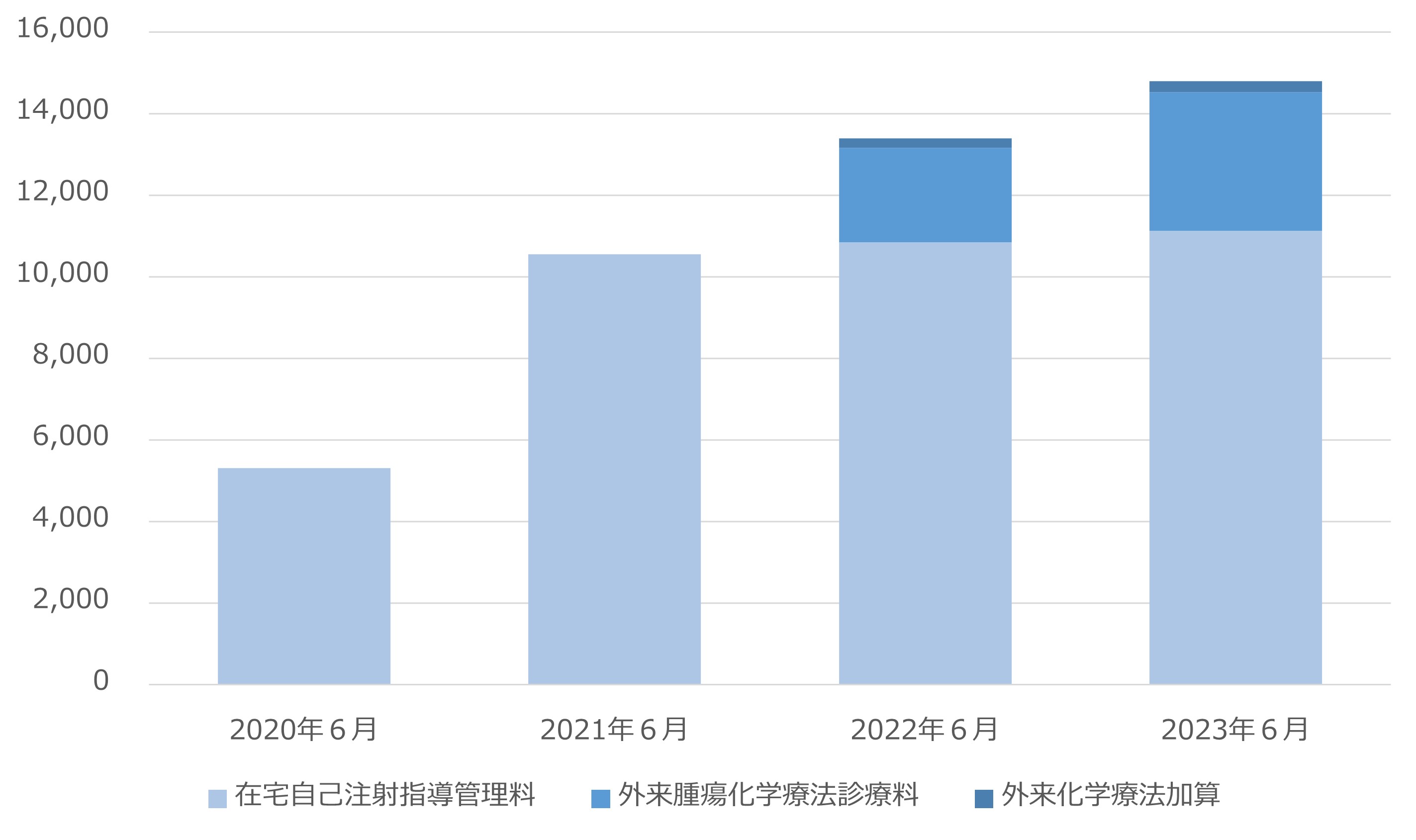

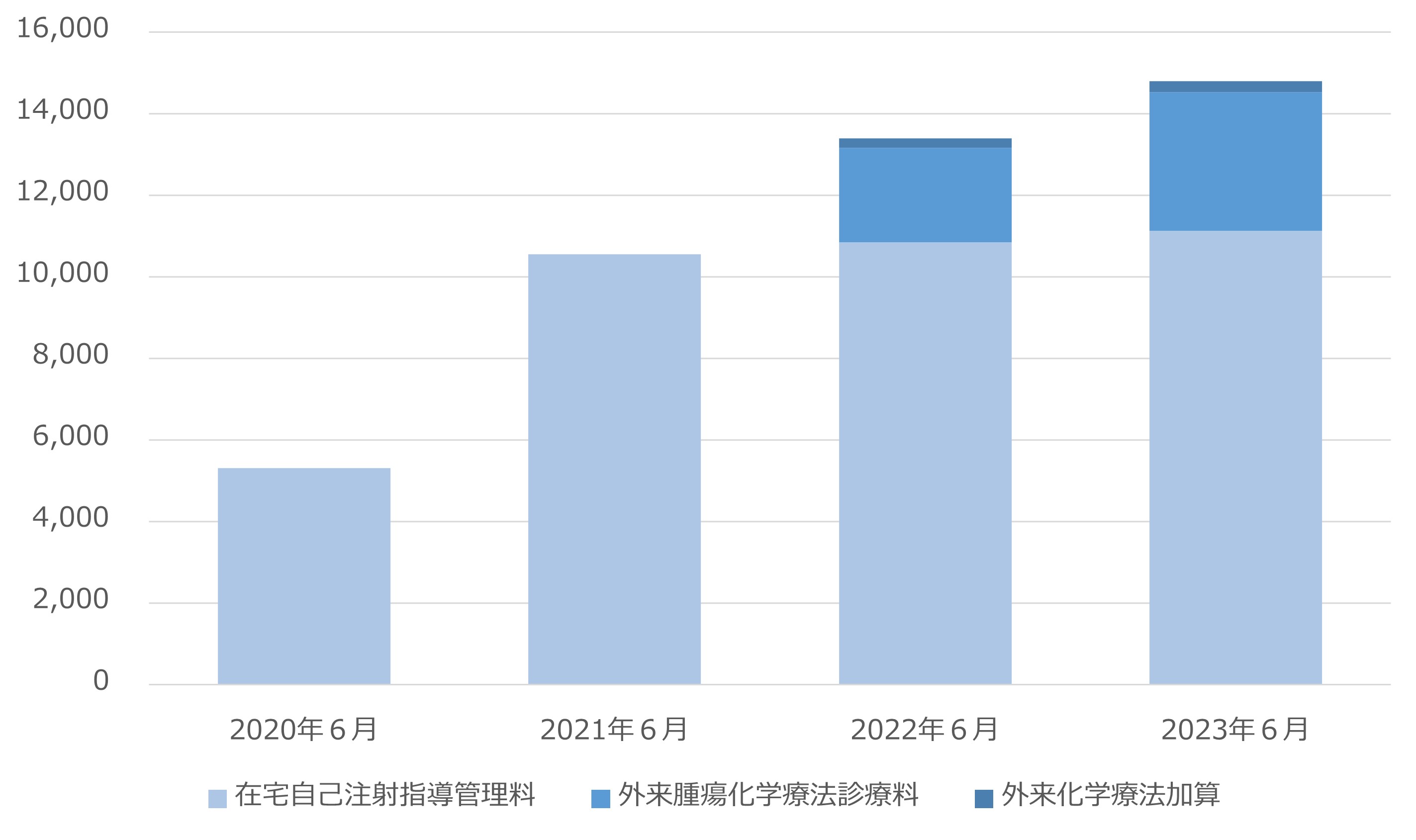

バイオ後続品に関する診療報酬の算定状況はどうなっているのか。まずバイオ後続品導入初期加算について、社会診療行為別統計より、各年6月審査分の算定回数をまとめた(図1)。

バイオ後続品導入初期加算は、在宅自己注射指導管理料の加算として算定するケースが多いようだ。今回データは割愛するが、対象薬剤はインスリン製剤で算定するケースが特に多い。

算定回数は2020年改定の直後は月5,000件程度の算定だったが、翌年2倍に増加し、その後は微増で推移している。2022年改定で外来化学療法に対象が拡大した際も、2022年6月と比較して、2023年6月は1.5倍近くに増えている。2024年改定後の動向はまだわからないが、対象が拡大していることも含め、算定回数はさらに増えている可能性が高い。

図1.バイオ後続品導入初期加算の算定回数

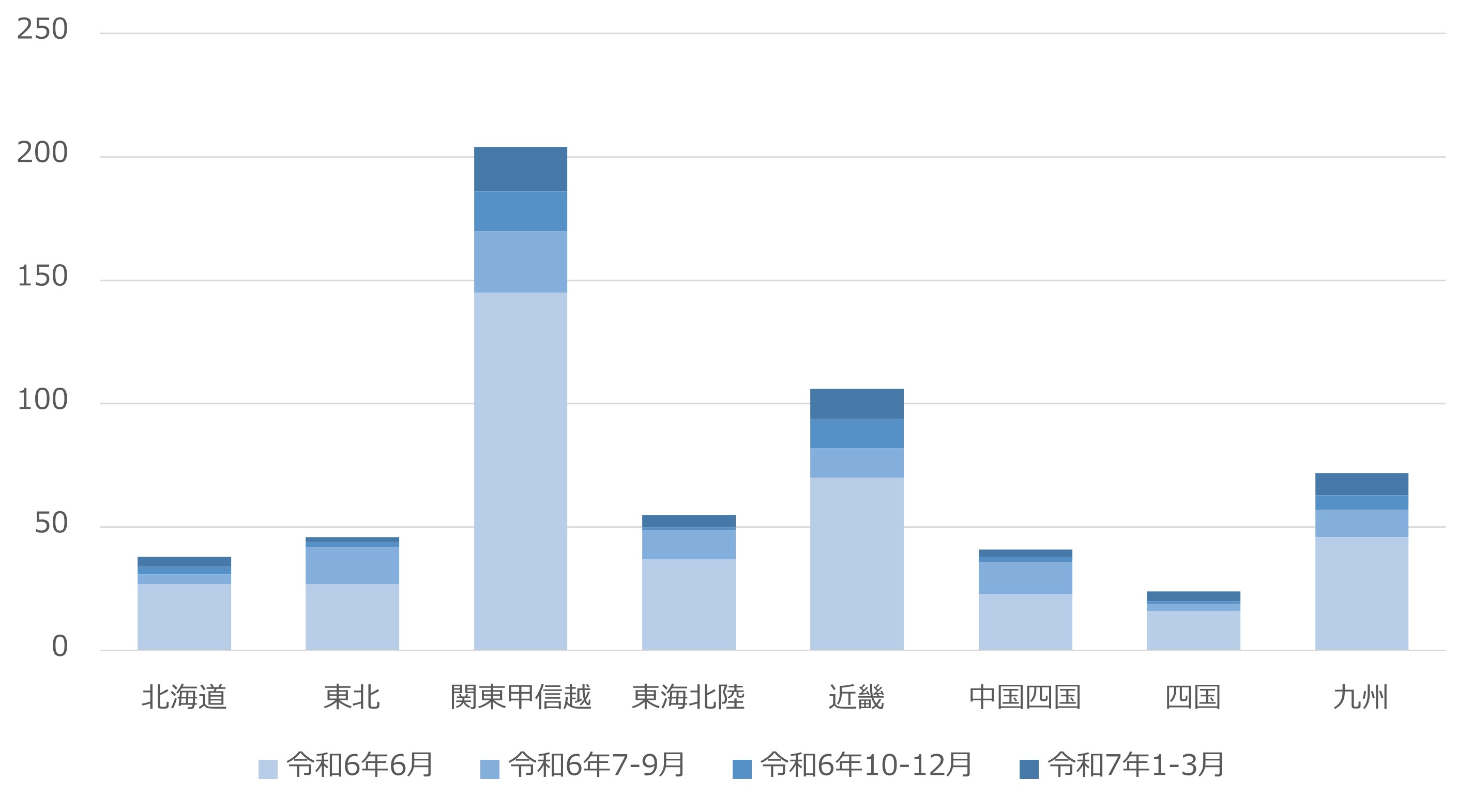

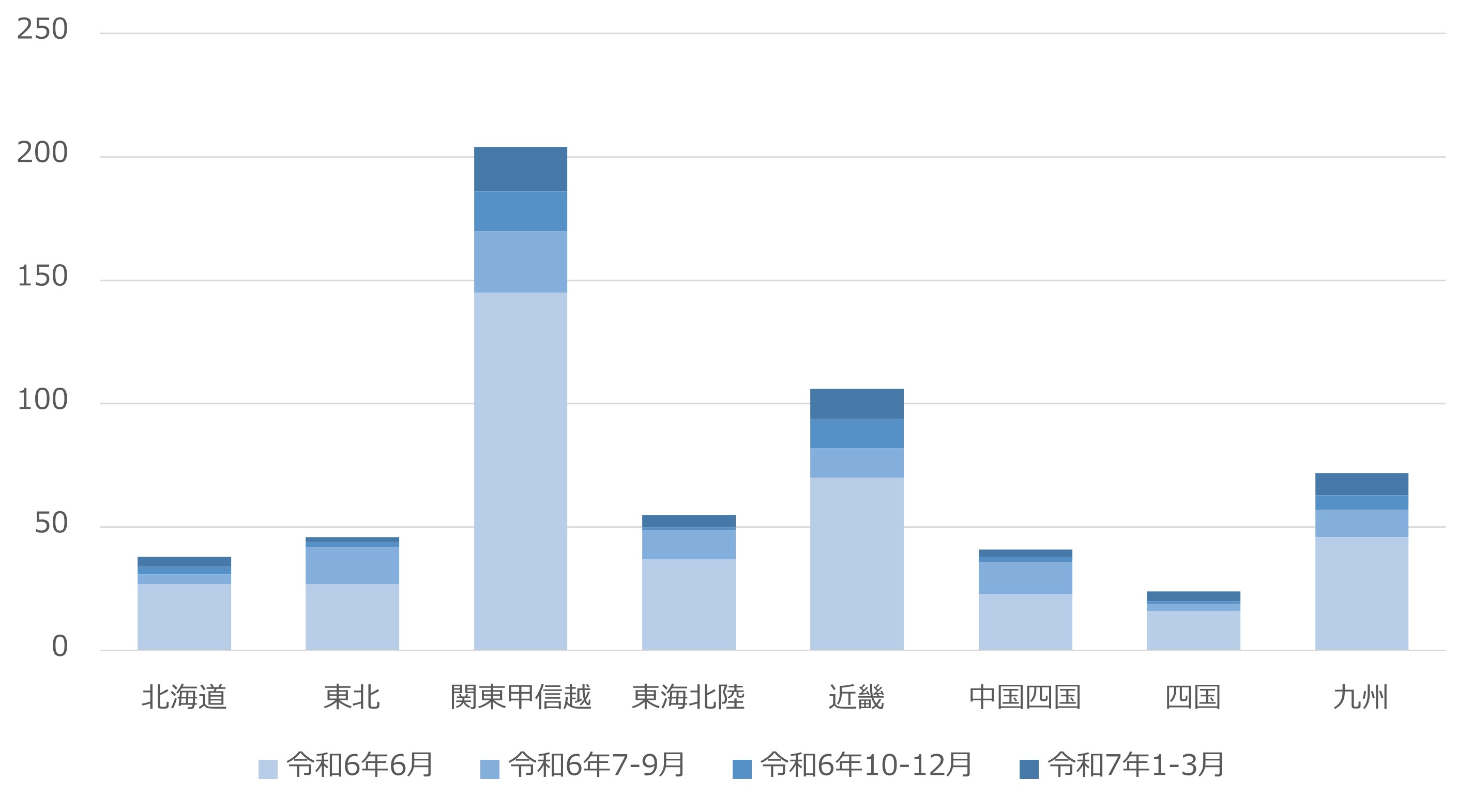

次に地方厚生局管轄エリア内におけるバイオ医薬品使用体制加算の算定開始日ごとの届出病院数を示した(図2)。同加算は、改定直後の6月1日時点の届出病院数は391病院だったが、令和7年3月時点で586病院が算定している。1年弱の期間に300病院近くがバイオ後続品の使用割合を上げて要件を満たしたことになる。対象となるバイオ医薬品の一定数以上の使用実績が求められるため、すべての病院が算定可能というわけではないが、届出状況からもバイオ後続品の活用が着実に進んでいることがうかがえる。

図2.バイオ後続品使用体制加算の届出状況(令和7年3月時点)

バイオ後続品導入初期加算は、在宅自己注射指導管理料の加算として算定するケースが多いようだ。今回データは割愛するが、対象薬剤はインスリン製剤で算定するケースが特に多い。

算定回数は2020年改定の直後は月5,000件程度の算定だったが、翌年2倍に増加し、その後は微増で推移している。2022年改定で外来化学療法に対象が拡大した際も、2022年6月と比較して、2023年6月は1.5倍近くに増えている。2024年改定後の動向はまだわからないが、対象が拡大していることも含め、算定回数はさらに増えている可能性が高い。

図1.バイオ後続品導入初期加算の算定回数

次に地方厚生局管轄エリア内におけるバイオ医薬品使用体制加算の算定開始日ごとの届出病院数を示した(図2)。同加算は、改定直後の6月1日時点の届出病院数は391病院だったが、令和7年3月時点で586病院が算定している。1年弱の期間に300病院近くがバイオ後続品の使用割合を上げて要件を満たしたことになる。対象となるバイオ医薬品の一定数以上の使用実績が求められるため、すべての病院が算定可能というわけではないが、届出状況からもバイオ後続品の活用が着実に進んでいることがうかがえる。

図2.バイオ後続品使用体制加算の届出状況(令和7年3月時点)

■経営的視点から考えると

診療報酬上の評価が入ると、どうしても点数に目が行きがちであるが、バイオ後続品を使用する経営的メリットは、診療報酬による収入よりも、コスト削減効果のほうが大きい。DPC病棟や地域包括ケア病棟など、薬剤料が包括評価される病棟では、有効性、安全性が同等であれば、できるだけ安価な薬剤を使用するほうが経営上好ましいことに異論はないだろう。バイオ医薬品の場合では1入院あたり数万円のコスト削減効果があるケースも珍しくない。コスト削減ができたうえに、さらに診療報酬でも上乗せしてくれると考えるのが妥当ではないか。

今年3月に6病院団体より、昨今の病院の苦しい経営状況が訴えられたが、その資料のなかで病院の医薬品費が2018年度比で27.6%増加していることが示された。

日本病院会の2024年度病院経営定期調査においても、医薬品費が、前年比で6.7%増加したことが報告されている。バイオ医薬品を中心に高額な薬剤が増えている影響が大きいが、医療費適正化という国の方針に沿うだけでなく、医療機関自身が持続可能な経営の一手として、バイオ後続品の導入を前向きに検討する価値があるだろう。

【2025. 6. 1 Vol.3 メディカル・マネジメント】

今年3月に6病院団体より、昨今の病院の苦しい経営状況が訴えられたが、その資料のなかで病院の医薬品費が2018年度比で27.6%増加していることが示された。

日本病院会の2024年度病院経営定期調査においても、医薬品費が、前年比で6.7%増加したことが報告されている。バイオ医薬品を中心に高額な薬剤が増えている影響が大きいが、医療費適正化という国の方針に沿うだけでなく、医療機関自身が持続可能な経営の一手として、バイオ後続品の導入を前向きに検討する価値があるだろう。

【2025. 6. 1 Vol.3 メディカル・マネジメント】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-27現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-02-26

後ろを振り返るか、前を見るか

2026-02-25

組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金