病院・診療所

同時改定で老健との連携はスムーズになるか

入院患者の高齢化と病床高回転化は相性が悪い

株式会社メディチュア 代表取締役 渡辺 優

■入院患者の高齢化と病床高回転化は相性が悪い

限られた医療資源を有効に使うため、これまで病床の高回転化が促されてきた。24年度診療報酬改定でもその流れは変わらない。高回転化を促す改定項目として、急性期病床では看護必要度の厳格化やDPC機能評価係数Ⅱの効率性係数の計算式変更、DPC点数設定方法のB方式の拡大・E方式の導入などが挙げられる。また後方病床でも、地域包括ケアの40日以内と40日超の点数段階化、療養病棟の30日を超えた中心静脈栄養患者の医療区分引き下げなどが挙げられる。一方、多くの病院では入院患者の高齢化が進み、早期退院・転院の難しい患者が増えており、病床の高回転化への課題感は年々高まっている。

急性期病床から地域包括ケア病床・回復期リハビリテーション病床などへの転院・転棟において課題となるのが、これらの後方病床の不足感である。不足感には2つの原因がある。まずそもそも病床数の少ない地域がある。75歳以上人口当たりの病床数を比較すると西高東低であり、関東地方や東北地方は不足感が強い。次に地ケアや回リハの出口問題である。地ケアや回リハの入院患者は病態によって自宅に帰ることは難しく、療養病棟や介護施設などへ移る患者が少なくない。しかし、それらの病棟や施設もなかなか空きが出ず、結果、地ケアや回リハの病棟が空かないケースだ。

地域によっては、これらの2つの原因が両方とも生じているところもある。

急性期病床から地域包括ケア病床・回復期リハビリテーション病床などへの転院・転棟において課題となるのが、これらの後方病床の不足感である。不足感には2つの原因がある。まずそもそも病床数の少ない地域がある。75歳以上人口当たりの病床数を比較すると西高東低であり、関東地方や東北地方は不足感が強い。次に地ケアや回リハの出口問題である。地ケアや回リハの入院患者は病態によって自宅に帰ることは難しく、療養病棟や介護施設などへ移る患者が少なくない。しかし、それらの病棟や施設もなかなか空きが出ず、結果、地ケアや回リハの病棟が空かないケースだ。

地域によっては、これらの2つの原因が両方とも生じているところもある。

■ 22年度改定、地ケアの在宅患者支援病床初期加算で優遇された老健からの受け入れ

22年度診療報酬改定では、老健からの患者を地ケアに入院させた場合、在宅患者支援病床初期加算の点数が大幅に引き上げられた。「老健からの患者を積極的に地ケアで受けるべき」というメッセージとして受け止めた。しかし、一方で、老健から入院した患者は、病態が落ち着いた後、同じ老健に戻ることが難しいケースが多々ある。また老健に戻ったとしても在宅復帰率の計算に含めることができない。地ケアの出口問題はただでさえ厳しい状況にあるにも関わらず、その難易度をさらに上げてしまう老健からの患者は、正直、あまり受けたくない印象を持っている施設が少なくない。

■24年度同時改定で老健との連携は改善するのか

そのような連携上の課題感の強い病院と老健の関係性であるが、24年度診療報酬改定において、地域包括ケア病床の在宅復帰率の計算式が変更される。具体的には、在宅復帰率の分子に、在宅強化型(超強化型を含む)の老健への退院患者の数の半数を加えることになった。また、新設される地域包括医療病棟も同様に老健の退院が一部認められる。

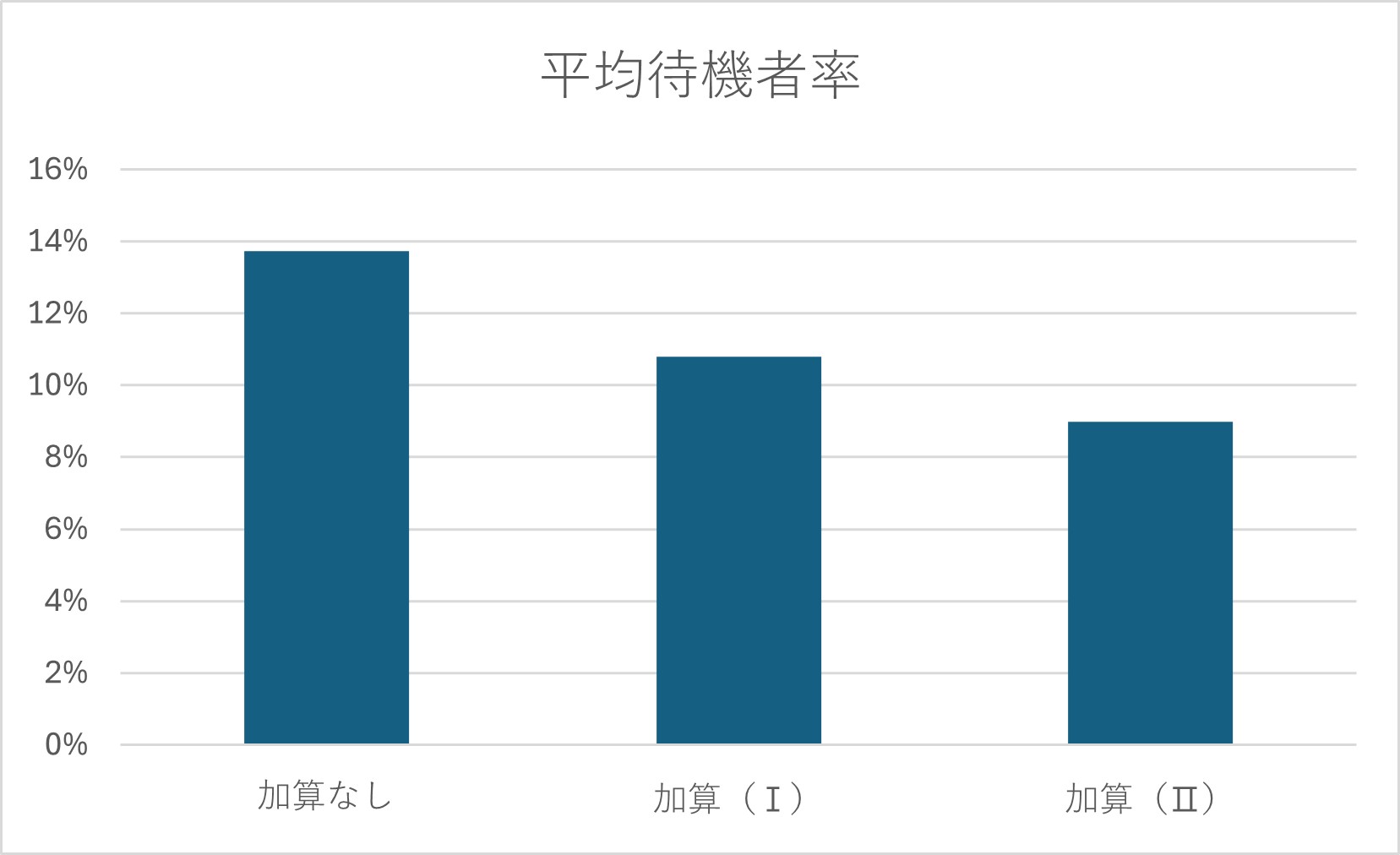

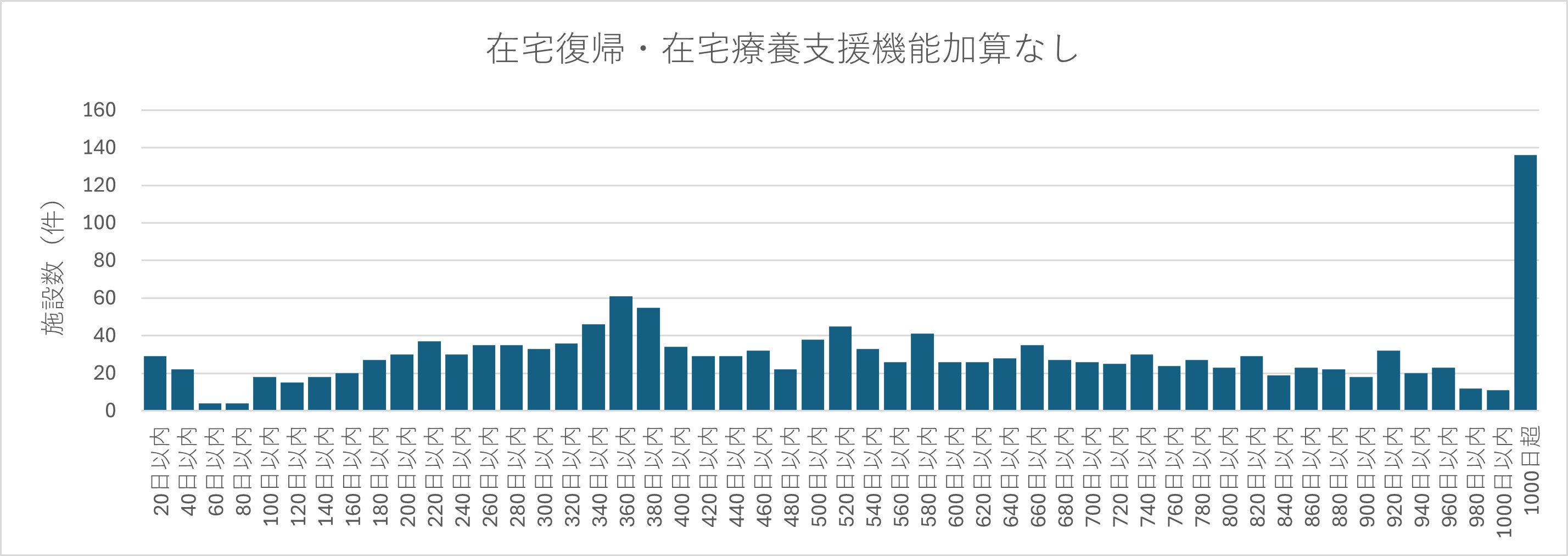

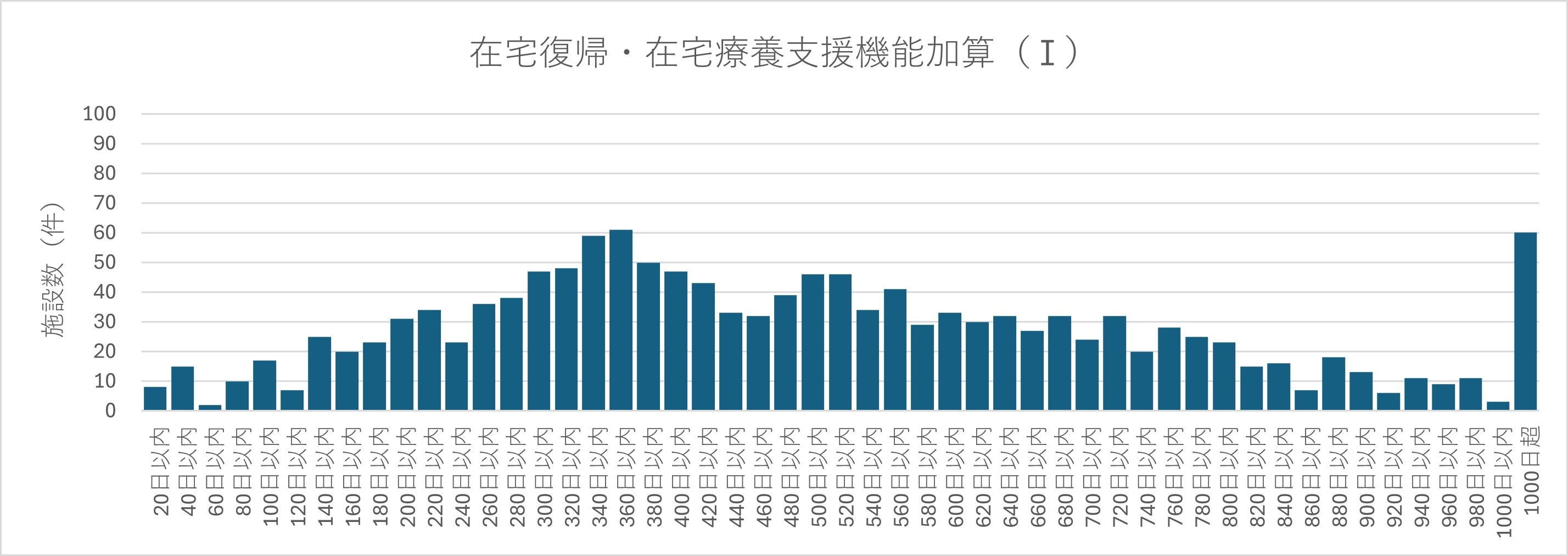

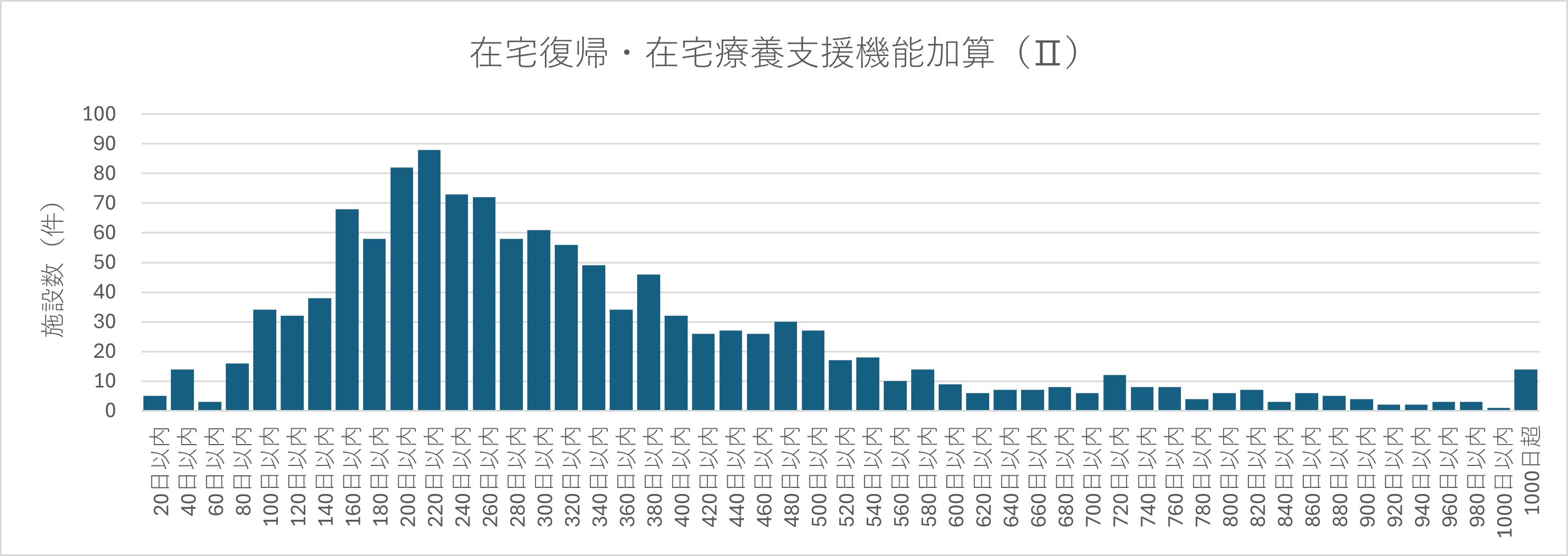

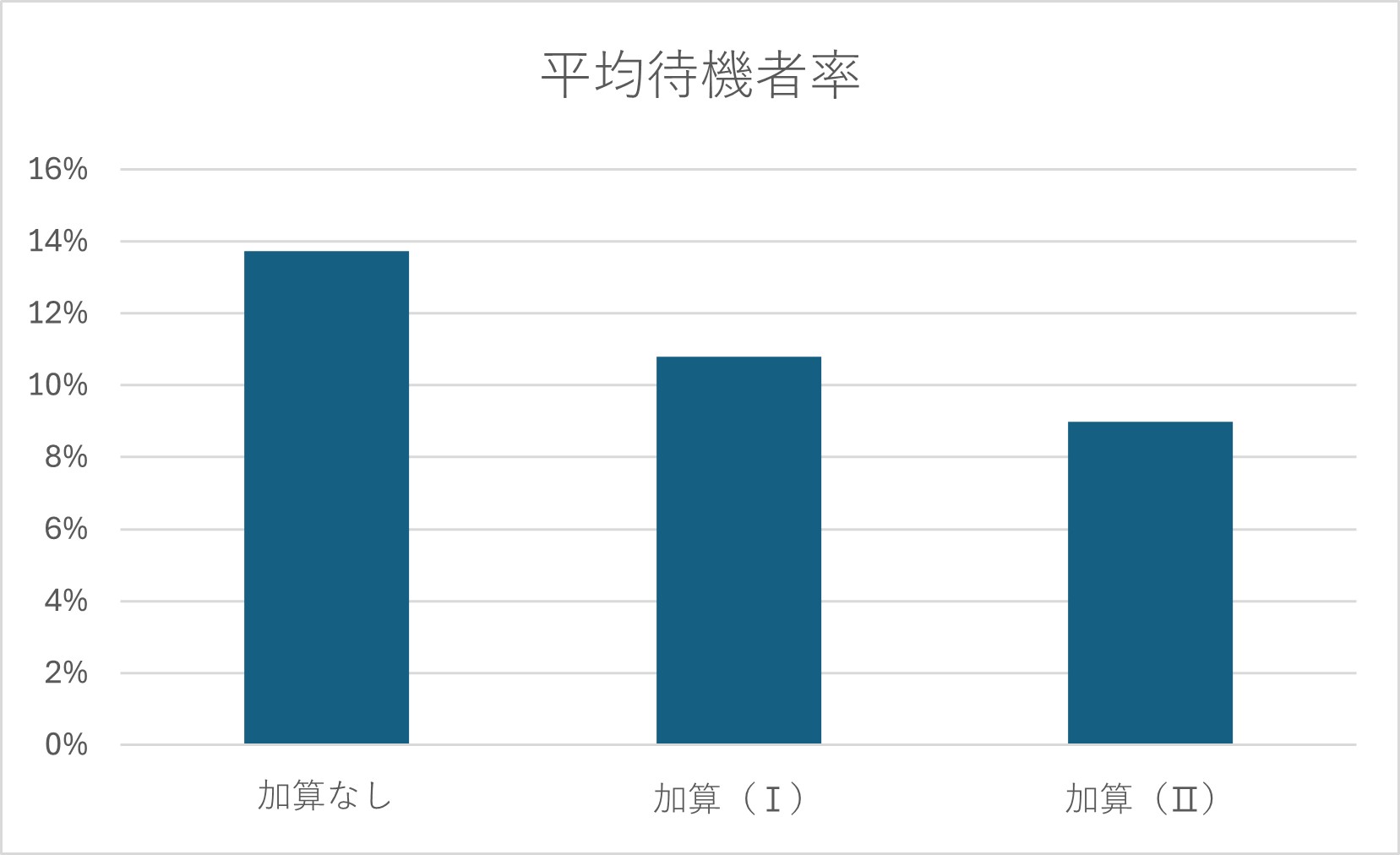

今回の改定を受けて、地ケアや地域包括医療病棟を持つ施設では、老健との関係性を深めるのであれば在宅強化型の老健を優先したいと考える可能性が高い。在宅復帰・在宅療養支援機能加算の種類別に平均在所日数の分布を見ると、加算(Ⅱ)を届け出ている施設は明らかに平均在所日数が短い=グラフ1=。さらに入所定員に対する待機者数の割合を比較すると、加算(Ⅱ)の施設は少ない=グラフ2=。老健においても超強化型は、在所日数が短く、待機者数も少なく、明確に高回転化が進んでいると言える。

今回の改定を受けて、地ケアや地域包括医療病棟を持つ施設では、老健との関係性を深めるのであれば在宅強化型の老健を優先したいと考える可能性が高い。在宅復帰・在宅療養支援機能加算の種類別に平均在所日数の分布を見ると、加算(Ⅱ)を届け出ている施設は明らかに平均在所日数が短い=グラフ1=。さらに入所定員に対する待機者数の割合を比較すると、加算(Ⅱ)の施設は少ない=グラフ2=。老健においても超強化型は、在所日数が短く、待機者数も少なく、明確に高回転化が進んでいると言える。

グラフ1 老健の平均在所日数分布(在宅復帰・在宅療養支援機能加算の種類別)

厚生労働省 介護サービス情報公表システム(2024年5月23日確認)を基に作成

グラフ2 老健の平均入所定員数に対する平均待機者数の比率

厚生労働省 介護サービス情報公表システム(2024年5月23日確認)を基に作成

24年度の介護報酬改定において、老健での医療機関からの患者受け入れ促進として、初期加算の見直しが行われた。新設される加算(Ⅰ)では、老健の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等を通じた定期的な情報共有や、老健のウェブサイトへの公表、急性期病院の入退院支援部門との情報共有などが要件化された。

これまでの連携しづらい 「老健」 が同時改定によって制度が変わる。地域における連携強化を模索するには、病院と老健、双方の歩み寄りが重要になるだろう。

【2024. 6. 15 Vol.594 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-27現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-02-26

後ろを振り返るか、前を見るか

2026-02-25

組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金