病院・診療所

管理栄養士の需要は増えているのか? データから見る現状

増加する需要と少数の組織体制の問題

株式会社メデュアクト 代表取締役 流石 学

ここ数回の改定を振り返っても、管理栄養士にかかる評価項目は改定ごとに増加していることがわかる。令和6年度改定においても、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算や経腸栄養管理加算など、管理栄養士の関与が求められる新たな評価項目が加わった。改定の目玉のごとく新設された地域包括医療病棟入院料においても、専任の常勤の管理栄養士1名以上配置が要件になっている。

管理栄養士の業務への評価が高まっていく一方で、求められる役割が増え、施設基準上の配置も必要となれば、言うまでもなく増員も含めて管理栄養士を確保しなければならない。筆者がこれまで関わってきた病院を見ても、数年前と比較して管理栄養士の人数が増えている病院が多い印象がある。近年のこうした環境変化のなかで、病院の管理栄養士の人数はどの程度増えているのだろうか。今回は管理栄養士数にフォーカスを当てて検証する。

管理栄養士の業務への評価が高まっていく一方で、求められる役割が増え、施設基準上の配置も必要となれば、言うまでもなく増員も含めて管理栄養士を確保しなければならない。筆者がこれまで関わってきた病院を見ても、数年前と比較して管理栄養士の人数が増えている病院が多い印象がある。近年のこうした環境変化のなかで、病院の管理栄養士の人数はどの程度増えているのだろうか。今回は管理栄養士数にフォーカスを当てて検証する。

■病床あたりの管理栄養士数は?

令和元年度と令和5年度の病床機能報告をもとに、許可病床100床あたりの管理栄養士数(以下、管理栄養士数)を検証した。管理栄養士の人数に関するデータが未入力の病院は計算から除外している。

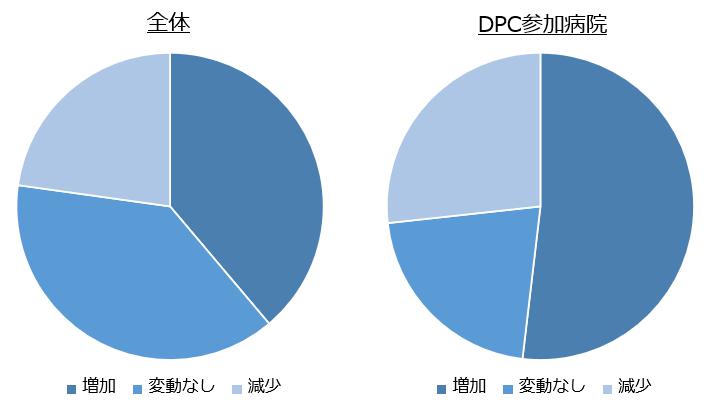

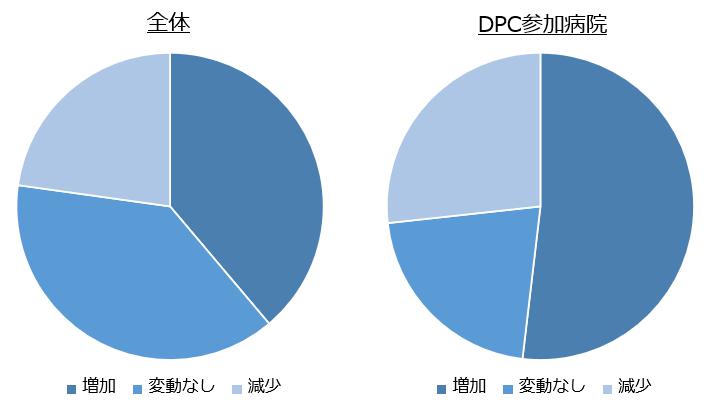

まず、令和元年7月時点の管理栄養士数の平均値は2.3名だった。これが令和5年7月では2.5名となり、1割近く増加していることになる。 さらに4年前と比べて管理栄養士数が増えた病院、減った病院を調べたところ、全体では38%の病院で管理栄養士数が増加し、22%の病院で減少していた(図1)。ただし、DPC参加病院に限ると、半数以上の病院が管理栄養士を増員していた。急性期機能を持つ病院のほうが、管理栄養士の採用に積極的なようだ。

図1:病床あたり管理栄養士数の増減状況

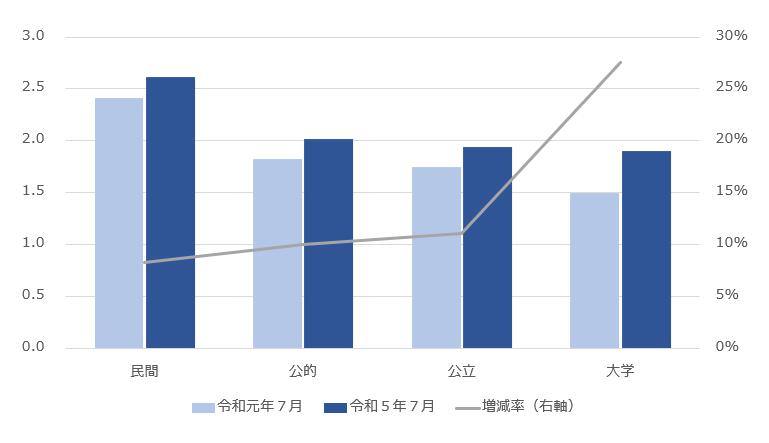

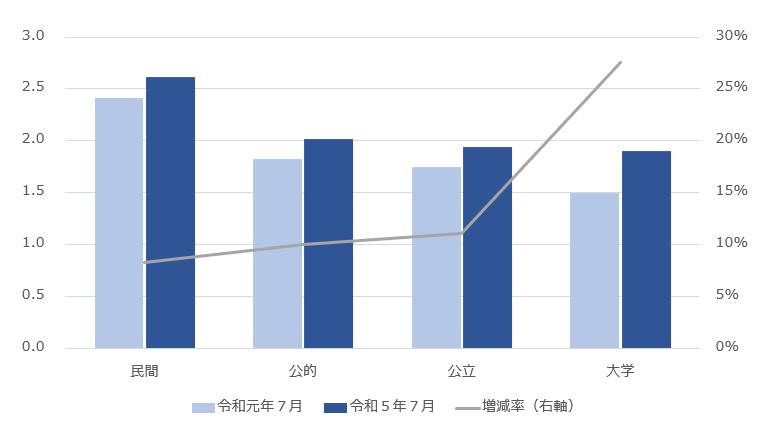

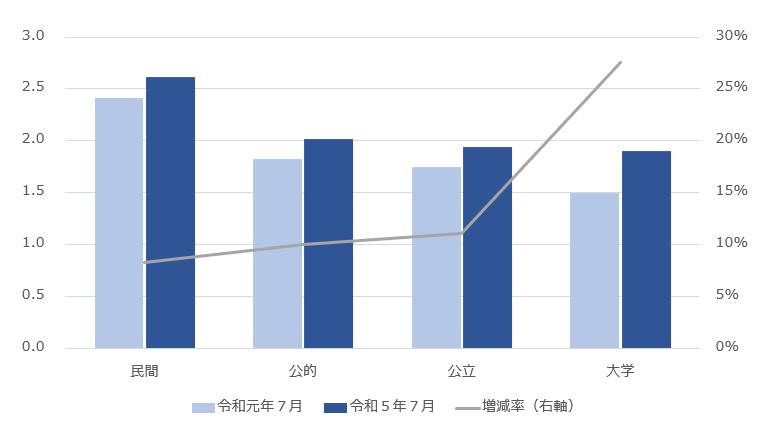

設立母体別の管理栄養士数はどうだろうか。大学、公立、公的、民間ごとにグループ分けして確認したところ、設立母体がいずれであっても、管理栄養士数は増加しているようだ(図2)。管理栄養士数は民間が最も多く、令和元年7月時点でも唯一2名を超えていた。さらに令和5年度の報告ではさらに増加して2.6名となっている。逆に最も少ないのが大学だ。ただし大学は令和元年度と比較して増加率が最も高く、4年前と比較して管理栄養士数が30%近く増加している。

病院の機能、施設基準等によって必要な人数は異なるため、一律の適正な人数を示すことは難しいが、管理栄養士の需要が増えていることは間違いない。特に民間病院では以前から積極的に採用していたことがわかる。民間病院のほうが、診療報酬の動向にあわせて機敏に対応しているということだろう。とはいえ図2の結果のように、もともとの管理栄養士数が少なかったグループほど、この4年間における増加割合は高くなっている。時間軸の差はあっても、民間病院以外も増員に動いてきたことが見えてくる。リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準の届出を目指す急性期病院では、さらに管理栄養士を採用することも考えられる。

図2:100床あたり管理栄養士数と増減率

まず、令和元年7月時点の管理栄養士数の平均値は2.3名だった。これが令和5年7月では2.5名となり、1割近く増加していることになる。 さらに4年前と比べて管理栄養士数が増えた病院、減った病院を調べたところ、全体では38%の病院で管理栄養士数が増加し、22%の病院で減少していた(図1)。ただし、DPC参加病院に限ると、半数以上の病院が管理栄養士を増員していた。急性期機能を持つ病院のほうが、管理栄養士の採用に積極的なようだ。

図1:病床あたり管理栄養士数の増減状況

設立母体別の管理栄養士数はどうだろうか。大学、公立、公的、民間ごとにグループ分けして確認したところ、設立母体がいずれであっても、管理栄養士数は増加しているようだ(図2)。管理栄養士数は民間が最も多く、令和元年7月時点でも唯一2名を超えていた。さらに令和5年度の報告ではさらに増加して2.6名となっている。逆に最も少ないのが大学だ。ただし大学は令和元年度と比較して増加率が最も高く、4年前と比較して管理栄養士数が30%近く増加している。

病院の機能、施設基準等によって必要な人数は異なるため、一律の適正な人数を示すことは難しいが、管理栄養士の需要が増えていることは間違いない。特に民間病院では以前から積極的に採用していたことがわかる。民間病院のほうが、診療報酬の動向にあわせて機敏に対応しているということだろう。とはいえ図2の結果のように、もともとの管理栄養士数が少なかったグループほど、この4年間における増加割合は高くなっている。時間軸の差はあっても、民間病院以外も増員に動いてきたことが見えてくる。リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準の届出を目指す急性期病院では、さらに管理栄養士を採用することも考えられる。

図2:100床あたり管理栄養士数と増減率

■増加する需要と少数の組織体制の問題

現在議論されている新たな地域医療構想では、85歳以上の高齢者の増加への対応が課題となる。高齢者医療においては、栄養状態の改善、水分管理が治療効果を高めるために重要となる。管理栄養士による栄養ケアへの需要は、今後一段と増えることが見込まれる。

今後もさらなる活躍が期待される職種でありながら、多くの病院で人員の絶対数が少ないという課題もある。

個々の病院に勤務する管理栄養士の人数は、3名以下のところが全体の8割近くを占め、10名以上勤務している病院は、全体の1%に満たない。求められる業務が広がっているにもかかわらず、少数の組織体制のため、退職のほか、育児休業など何らかの事情で職場を離れる人が出てしまうと、それまで日常的に取り組んできた業務を止めなければならないところまで、マンパワーが一気に不足してしまう恐れがある。実際にそのような話を耳にすることは多い。 「2040年問題」 に向けて動き出す中で、管理栄養士の組織体制についても改めて考えていきたい。

【2024. 12. 1 Vol.605 医業情報ダイジェスト】

今後もさらなる活躍が期待される職種でありながら、多くの病院で人員の絶対数が少ないという課題もある。

個々の病院に勤務する管理栄養士の人数は、3名以下のところが全体の8割近くを占め、10名以上勤務している病院は、全体の1%に満たない。求められる業務が広がっているにもかかわらず、少数の組織体制のため、退職のほか、育児休業など何らかの事情で職場を離れる人が出てしまうと、それまで日常的に取り組んできた業務を止めなければならないところまで、マンパワーが一気に不足してしまう恐れがある。実際にそのような話を耳にすることは多い。 「2040年問題」 に向けて動き出す中で、管理栄養士の組織体制についても改めて考えていきたい。

【2024. 12. 1 Vol.605 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2025-12-24【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

2025-12-23

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 『機能別病床管理・入退院支援のための制度理解と多職種連携 』

2025-11-22

【新刊のご案内】『病院薬剤師のための生成AI完全実践ガイド』

お知らせ一覧

[新着記事]

2025-12-26現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2025-12-26

「やり方」 と 「あり方」 の話

2025-12-26

評価とフィードバックの在り方

2025-12-26

医療機関におけるウエルビーイングの推進

2025-12-26

薬局の次世代経営者に必要な 「数字リテラシー」

2025-12-26

院長夫人のための信頼を得るマネジメント術

2025-12-26

薬局薬剤師から見える「在支診薬剤師」の可能性

2025-12-26

病院建設を進める際の問題点について考える(1)

2025-12-26

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2025-12-25

【若手薬剤師もわかる】薬局のチーム力を高める リーダーシップ入門(第2回)

2025-12-24

存在感が右肩上がりの管理栄養士と栄養食事指導の算定状況

2025-12-24

【セミナーのご案内】重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント

2025-12-23

【セミナーのご案内】機能別病床管理・入退院支援のための制度理解と多職種連携

2025-12-23

令和8年度調剤報酬改定を考える

2025-12-22

正常分娩費用の自己負担無償化議論

2025-12-19

現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2025-12-19

私は職員のことを一番考えている

2025-12-19

今年の春闘の結果と病院の処遇改善への姿勢

2025-12-18

事例に学ぶ外来データ提出加算導入の極意!

2025-12-17

在宅療養指導管理材料加算について運用の留意点