病院・診療所

⾧期収載品の保険給付の見直しで想定される影響は?

自己負担額はどの程度増加するのか?

株式会社メデュアクト 代表取締役 流石 学

令和5年12月20日中医協総会では、令和6年度診療報酬改定の改定率とともに、⾧期収載品の保険給付の見直しが公表された。具体的には、「後発医薬品の上市後5年以上経過したもの」もしくは「後発医薬品の置換率が50%以上となったもの」を選定療養に位置づけ、該当医薬品の薬価と、後発医薬品の最高価格帯との差額の4分の1が自己負担になる。令和6年10月より施行される。

後発医薬品の使用を促進する流れの中で、採用薬を後発医薬品に積極的に切り替えてきた医療機関では、使用割合は実質的に限界ラインに到達している。一方で、後発医薬品の使用割合が50%未満の医療機関も少なくない。ついに薬剤料の差額を患者の自己負担とする方向に舵が切られることになった。

今回の改定では自己負担は価格差の4分の1だが、過去のパターンを踏まえると、2分の1、4分の3と割合が上がり、いずれ差額のすべてが自己負担となっていくのではないだろうか。

後発医薬品の使用を促進する流れの中で、採用薬を後発医薬品に積極的に切り替えてきた医療機関では、使用割合は実質的に限界ラインに到達している。一方で、後発医薬品の使用割合が50%未満の医療機関も少なくない。ついに薬剤料の差額を患者の自己負担とする方向に舵が切られることになった。

今回の改定では自己負担は価格差の4分の1だが、過去のパターンを踏まえると、2分の1、4分の3と割合が上がり、いずれ差額のすべてが自己負担となっていくのではないだろうか。

■自己負担額はどの程度増加するのか?

⾧期収載品の保険給付の見直しで、まず気になるのが患者の自己負担額が実際にどの程度増えるのかではないだろうか。

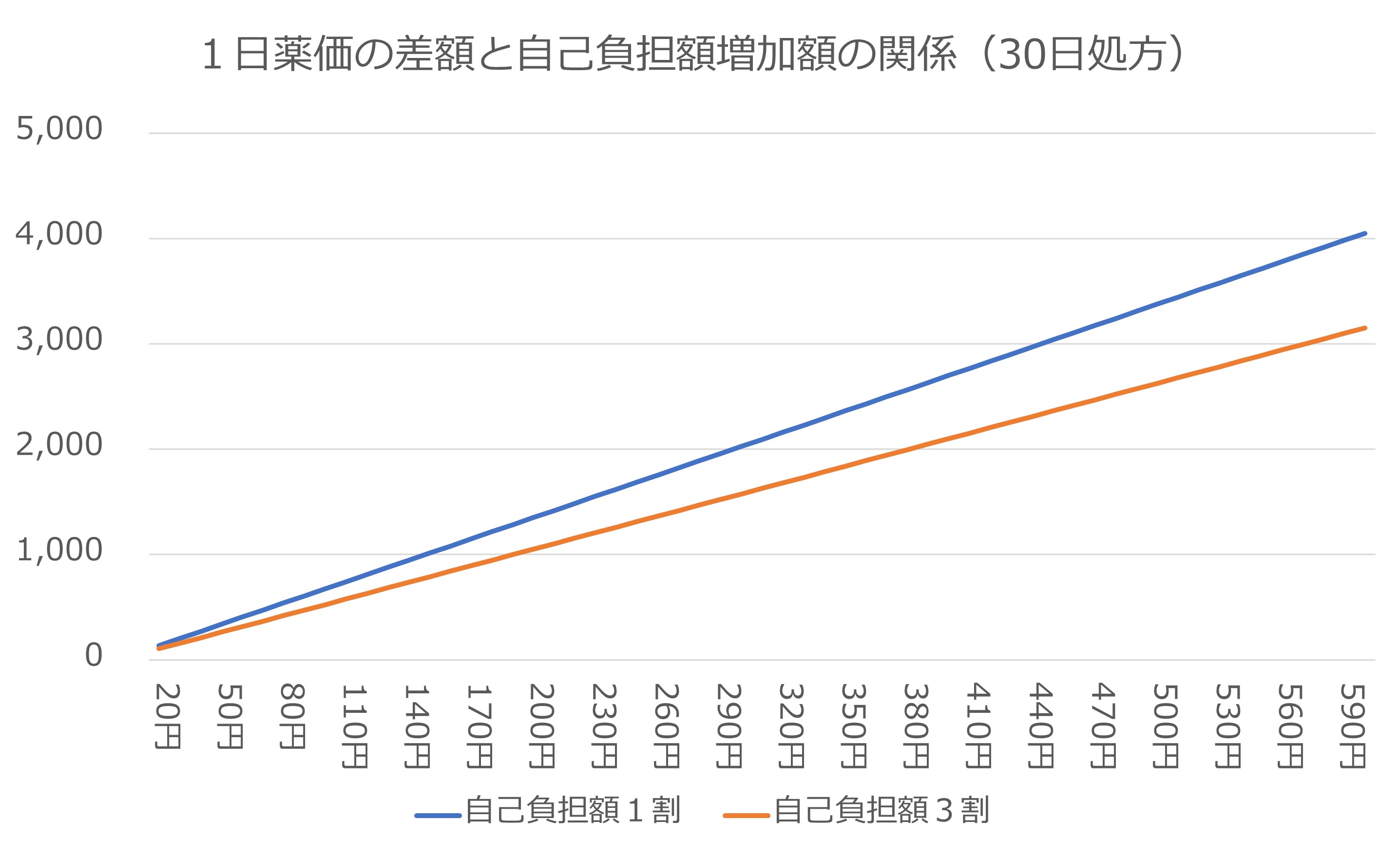

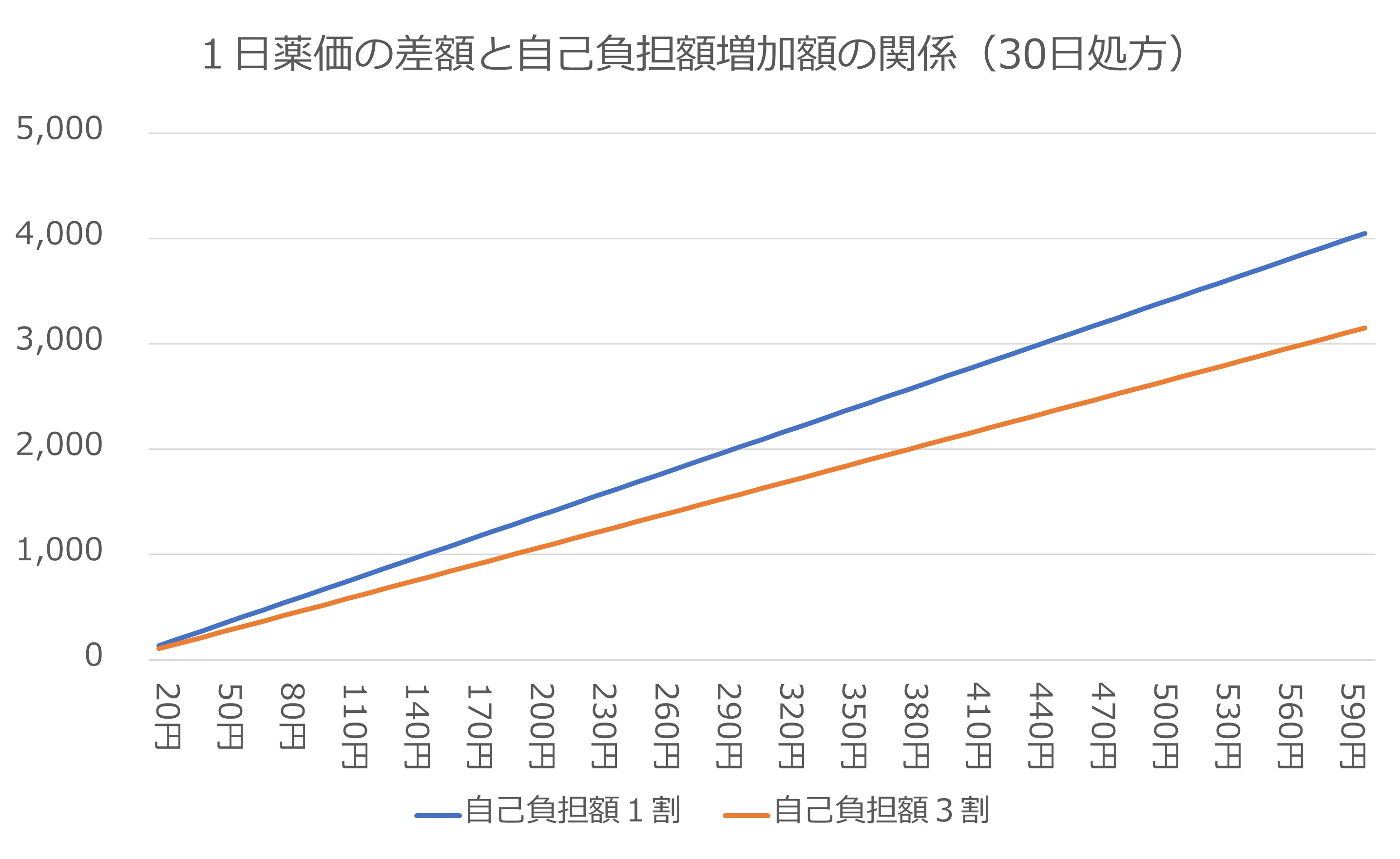

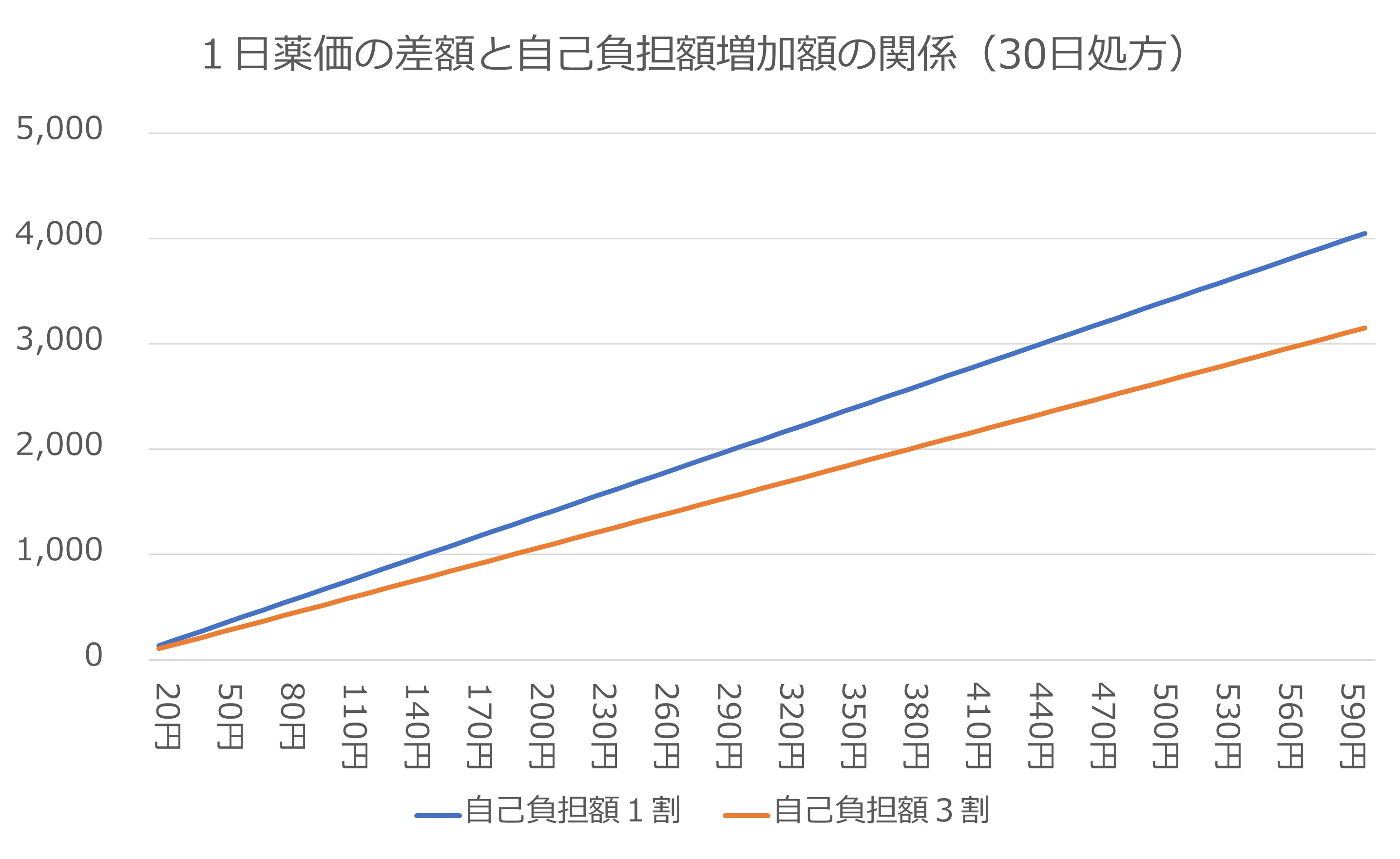

図に1日薬価(1日分の薬剤料)の差額を横軸にとり、1割負担と3割負担の場合で、30日処方のときの自己負担額の増加額を試算した。

1日薬価の差額が120円のときでは、1割負担では1ヶ月あたり810円、3割負担では630円を選定療養として自己負担することになる。

一部の免疫抑制剤をはじめ、薬価が比較的高い医薬品では、長期収載品と後発医薬品の薬価の差額が大きくなりやすいため、1種類の医薬品だけで自己負担額が1ヶ月あたり5,000円以上増加するケースもある。

また1割負担と3割負担で差が生じているように、1割負担の患者は保険給付される割合が高いため、3割負担の患者と比較して自己負担額の増加額は大きくなる。1割負担の患者にとって、自己負担の上乗せは一層重く感じられるだろう。

図に1日薬価(1日分の薬剤料)の差額を横軸にとり、1割負担と3割負担の場合で、30日処方のときの自己負担額の増加額を試算した。

1日薬価の差額が120円のときでは、1割負担では1ヶ月あたり810円、3割負担では630円を選定療養として自己負担することになる。

一部の免疫抑制剤をはじめ、薬価が比較的高い医薬品では、長期収載品と後発医薬品の薬価の差額が大きくなりやすいため、1種類の医薬品だけで自己負担額が1ヶ月あたり5,000円以上増加するケースもある。

また1割負担と3割負担で差が生じているように、1割負担の患者は保険給付される割合が高いため、3割負担の患者と比較して自己負担額の増加額は大きくなる。1割負担の患者にとって、自己負担の上乗せは一層重く感じられるだろう。

■医療機関の実務上の影響は?

今回のルール変更に、患者はどのような反応を示すだろうか。

薬価の引き下げのほか、改定による診療報酬上の評価項目も変動するため、長期収載品と後発医薬品の差額が小さいケースでは、患者も自己負担額の増加はあまり気にならないかもしれない。しかし差額の大きいケースでは、患者が後発医薬品への変更を求めるケースが増えるのではないだろうか。

院外処方の場合は、後発医薬品への変更を保険薬局が対応するので医療機関側の手間はあまり変わらないかもしれない。しかし後発医薬品への変更不可にチェックしていると、保険薬局からの疑義照会が増える可能性はある。

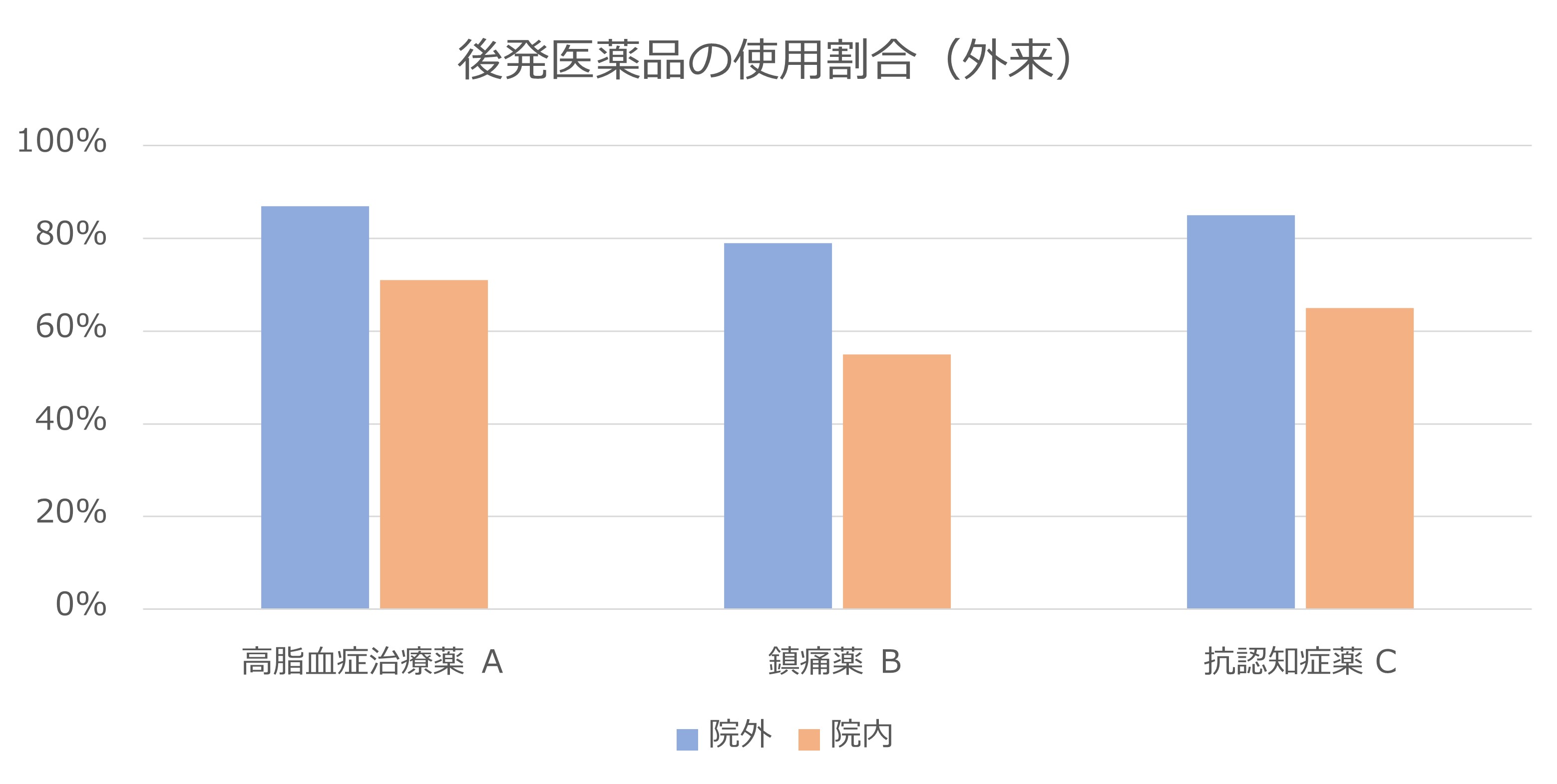

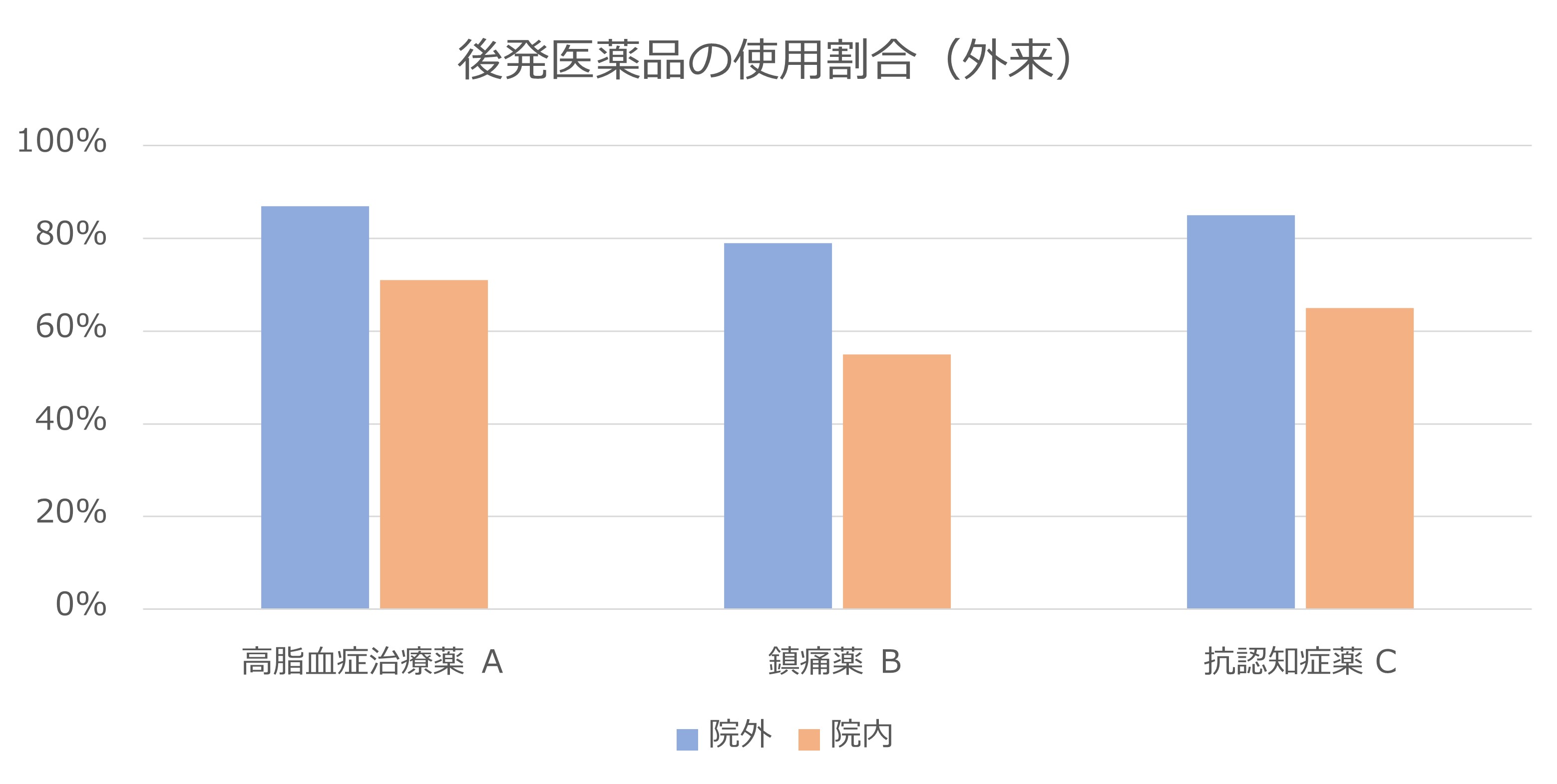

大変なのは、外来処方を院内調剤かつ後発医薬品の使用割合が低い医療機関だ。少なくとも会計窓口の職員にストレスがかかることは容易に想像できる。ちなみにNDBオープンデータより、国内で頻用されている3つの医薬品を抽出して後発医薬品の使用割合を検証したところ、院外調剤と比較して、院内調剤では後発医薬品の使用割合が低い傾向にあった。近年の医薬品不足のなかで、後発医薬品の新規採用が難しいことは、読者もよくご存知のことだろう。該当する医療機関では、患者、そして職員をいかにフォローしていくか、対策が必要になる。

【2024. 2. 1 Vol.585 医業情報ダイジェスト】

薬価の引き下げのほか、改定による診療報酬上の評価項目も変動するため、長期収載品と後発医薬品の差額が小さいケースでは、患者も自己負担額の増加はあまり気にならないかもしれない。しかし差額の大きいケースでは、患者が後発医薬品への変更を求めるケースが増えるのではないだろうか。

院外処方の場合は、後発医薬品への変更を保険薬局が対応するので医療機関側の手間はあまり変わらないかもしれない。しかし後発医薬品への変更不可にチェックしていると、保険薬局からの疑義照会が増える可能性はある。

大変なのは、外来処方を院内調剤かつ後発医薬品の使用割合が低い医療機関だ。少なくとも会計窓口の職員にストレスがかかることは容易に想像できる。ちなみにNDBオープンデータより、国内で頻用されている3つの医薬品を抽出して後発医薬品の使用割合を検証したところ、院外調剤と比較して、院内調剤では後発医薬品の使用割合が低い傾向にあった。近年の医薬品不足のなかで、後発医薬品の新規採用が難しいことは、読者もよくご存知のことだろう。該当する医療機関では、患者、そして職員をいかにフォローしていくか、対策が必要になる。

【2024. 2. 1 Vol.585 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-27現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-02-26

後ろを振り返るか、前を見るか

2026-02-25

組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金