組織・人材育成

1年の初めに自院の人事・賃金制度について考えよう

人事・賃金制度のコアは 「等級制度」 「賃金制度」 「人事評価制度」

株式会社To Doビズ 代表取締役 篠塚 功

昨年も多くの病院から人事・賃金制度の仕事のご依頼等いただき感謝しています。その中で、昨年暮れに、大手コンサルタント会社に依頼して人事・賃金制度の構築を進めたが、導入ができず困っているといった相談を受けました。その資料を見ると、制度とは言い難い内容だったため、初めに確認をしたのは、この制度はどのような考えに基づいて作られたのかということです。それに対する答えは、 「分からない」 でした。

そこで今回は、人事・賃金制度の理念と、制度のベースとなるいくつかの考え方について紹介し、1年の初めに自院の人事・賃金制度について考える機会にしていただければと思います。

そこで今回は、人事・賃金制度の理念と、制度のベースとなるいくつかの考え方について紹介し、1年の初めに自院の人事・賃金制度について考える機会にしていただければと思います。

人事・賃金制度の理念

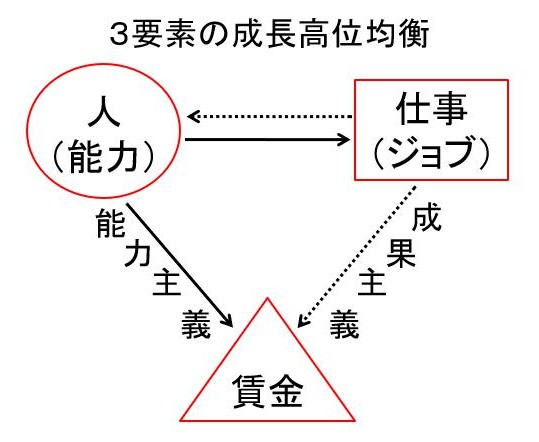

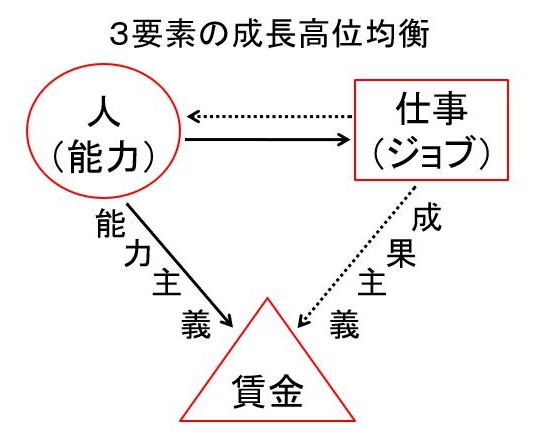

人事・賃金制度の理念(目指すべき姿)を図にしました。人事・賃金制度の目指すところは、人の能力が高まり、仕事の質や業績が上がり、賃金も上がるという、3要素が成長高位均衡になることです。そして、能力に重きを置いた制度を能力主義と言い、仕事に重きを置いたものを成果主義と言います。

図:人事・賃金制度の理念

人事・賃金制度のコアは、等級制度、賃金制度、人事評価制度ですが、その体系は等級制度によって決まります。主として、能力に基準を置いた 「職能資格制度」 、職務に基準を置いた 「職務等級制度」 、役割に基準を置いた 「役割等級制度」 の3つがあります。

職能資格制度は、人と仕事と賃金のミスマッチが起こりやすいと言われています。すなわち、能力が上がれば等級が上がる制度ですから、単純に言えば、能力が高ければ、課長と同じ等級となり、同じ水準の賃金が受け取れる制度です。したがって、上位等級であっても仕事は一般職員と同じで、賃金は高いということになりかねません。但し、メリットとしては、能力が上がれば上位等級に上がり賃金も上がるわけですから、能力育成機能は優れていると言えます。

これに対し、職務や役割に基準を置く制度は、これらのミスマッチは起こり難いと言えます。すなわち、課長といった難しい職務や役割に就く人が、高い賃金を受け取れるわけですし、当然、その仕事ができる人が、その職務に就き、もしできなければ降格されて低い等級に置かれるだけのことです。この2制度のデメリットは、職能資格制度と比べ、人材育成機能が弱いことです。各制度、良い面と悪い面があるわけですから、上手く組み合わせて制度を作ることも考えられます。複数の仕組みを組み合わせた等級制度を 「ハイブリッド型等級制度」 と言います。

冒頭の病院の人事担当者には、 「○○制度をベースに構築に取り組みました」 という回答くらいはしてもらいたかったわけです。人事担当者は、職員の能力を高め、組織の業績を上げ、いかにして職員の賃金を上げ続けることができるかを考えなければなりません。労働集約型産業の病院等において、このことは重要な課題であり、そのために人事・賃金の仕組みを見直し、組織に浸透させ、運用していく必要があるのです。

1年の初めに自院の人事・賃金制度を点検し、次年度の課題(目標)を考える

1年の初めに、病院等の幹部や人事担当者は、多くの職員やその家族の生活に思いをはせ、自院の賃金水準はみんなが生活する上で問題はないか、職員は満足して仕事に励んでくれているか、職員が成長できる環境が作られているかを確認する必要があります。そして、現在の人事・賃金制度が、何をベースに整備されたのかを思い起こし、2025年という、国民の5人に1人が後期高齢者となる超高齢社会を迎えるにあたり、医療や介護等の需要が増大する中、これらの体制を維持するために、人事・賃金制度をどのように見直していくかを考えるべきでしょう。

先日、筆者が所属する医療経営情報研究所が2024年に行った、病院職員の賃金実態調査の結果を分析していたら、経験0年の若い人材の賃金水準がほとんどの職種で、例年調査より高くなっていることに気づきました。まずは、自院の職員の賃金をプロットし、そのプロットした近似曲線(原則多項式近似の3次関数を使う)と、賃金実態調査の結果を比較し、賃金水準の実態を把握した上で、職員の生活を思い、改善の方向性を検討し、新年度に向けてやるべき課題を整理して、次年度の人事部門の目標を明確にすべきだと考えます。

【2025. 1. 1 Vol.607 医業情報ダイジェスト】

先日、筆者が所属する医療経営情報研究所が2024年に行った、病院職員の賃金実態調査の結果を分析していたら、経験0年の若い人材の賃金水準がほとんどの職種で、例年調査より高くなっていることに気づきました。まずは、自院の職員の賃金をプロットし、そのプロットした近似曲線(原則多項式近似の3次関数を使う)と、賃金実態調査の結果を比較し、賃金水準の実態を把握した上で、職員の生活を思い、改善の方向性を検討し、新年度に向けてやるべき課題を整理して、次年度の人事部門の目標を明確にすべきだと考えます。

【2025. 1. 1 Vol.607 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-01-30「勝手な残業」に悩む院長へ ―黙示の指示を生まない残業ルールのつくり方―

2026-01-30

年末年始における 「休日加算」 について運用の留意点

2026-01-29

介護施設の生産性向上は実現可能か

2026-01-28

最低賃金アップで経営悪化は不可抗力

2026-01-27

現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-01-26

【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-26

ちゃんと覚えないと大変なことになるのに!

2026-01-23

学びを現場に定着させる6つの仕掛け

2026-01-23

医療機関における従業員エンゲージメント向上

2026-01-22

外注契約の落とし穴 ―契約を結ぶ前に考えておきたいこと―

2026-01-21

「辞めます」と言われてからでは遅い! ―院長のマネジメント力アップのポイント―

2026-01-20

医療的ケア児と地域をつなぐ ~小児在宅と薬剤師の関わり~

2026-01-19

病院建設を進める際の問題点について考える(2)