介護施設

訪問リハビリの運営をきちんとマネジメントする

何のためにやるかが重要

株式会社メディックプランニング 代表取締役 三好 貴之

先日、筆者の支援先のA病院の事務長から 「アドバイスいただいた訪問リハビリが好調です」 とのご報告をいただきました。A病院は100床規模の町内唯一の病院です。入院患者に対するリハビリはしっかり実施している一方で、退院後の通所や訪問リハビリという介護保険でのリハビリ機能がなかったため、昨年9月に新たに訪問リハビリ事業所を設置し、訪問リハビリを開始しました。

▼訪問リハビリ事業所の概況

令和5年7月24日の介護給付費分科会の資料によれば、訪問リハビリ事業所は全国で約5,000件あり、毎年増加しています。しかし、病院は全国に約8,000件、診療所は10万件あることを考えると、設置率は4.6%になります。もちろん、リハビリに関係のない診療科目(形成外科、歯科など)も含めての数字ですが、今後、外来患者が減少してくれば、リハビリも 「待ち」 の姿勢ではなく、どんどん地域に 「出ていく」 必要性が増してきます。

また、訪問リハビリの事業所数には地域差もかなりあり、都道府県別でみると、事業所数では大阪や東京の都市圏が多くなりますが、人口10万人当たりでは徳島県がダントツで多く 「38. 4事業所」 あり、最小の新潟県の 「7.4事業所」 との格差は 「5.2倍」 もあります。また、東京、大阪は事業所数こそ多いものの、人口10万人当たりにすると大阪 「19.3事業所」 、東京 「11.0事業所」 で、それほど多くありません。

また、訪問リハビリの事業所数には地域差もかなりあり、都道府県別でみると、事業所数では大阪や東京の都市圏が多くなりますが、人口10万人当たりでは徳島県がダントツで多く 「38. 4事業所」 あり、最小の新潟県の 「7.4事業所」 との格差は 「5.2倍」 もあります。また、東京、大阪は事業所数こそ多いものの、人口10万人当たりにすると大阪 「19.3事業所」 、東京 「11.0事業所」 で、それほど多くありません。

▼収益を上げるには利用者を増やす

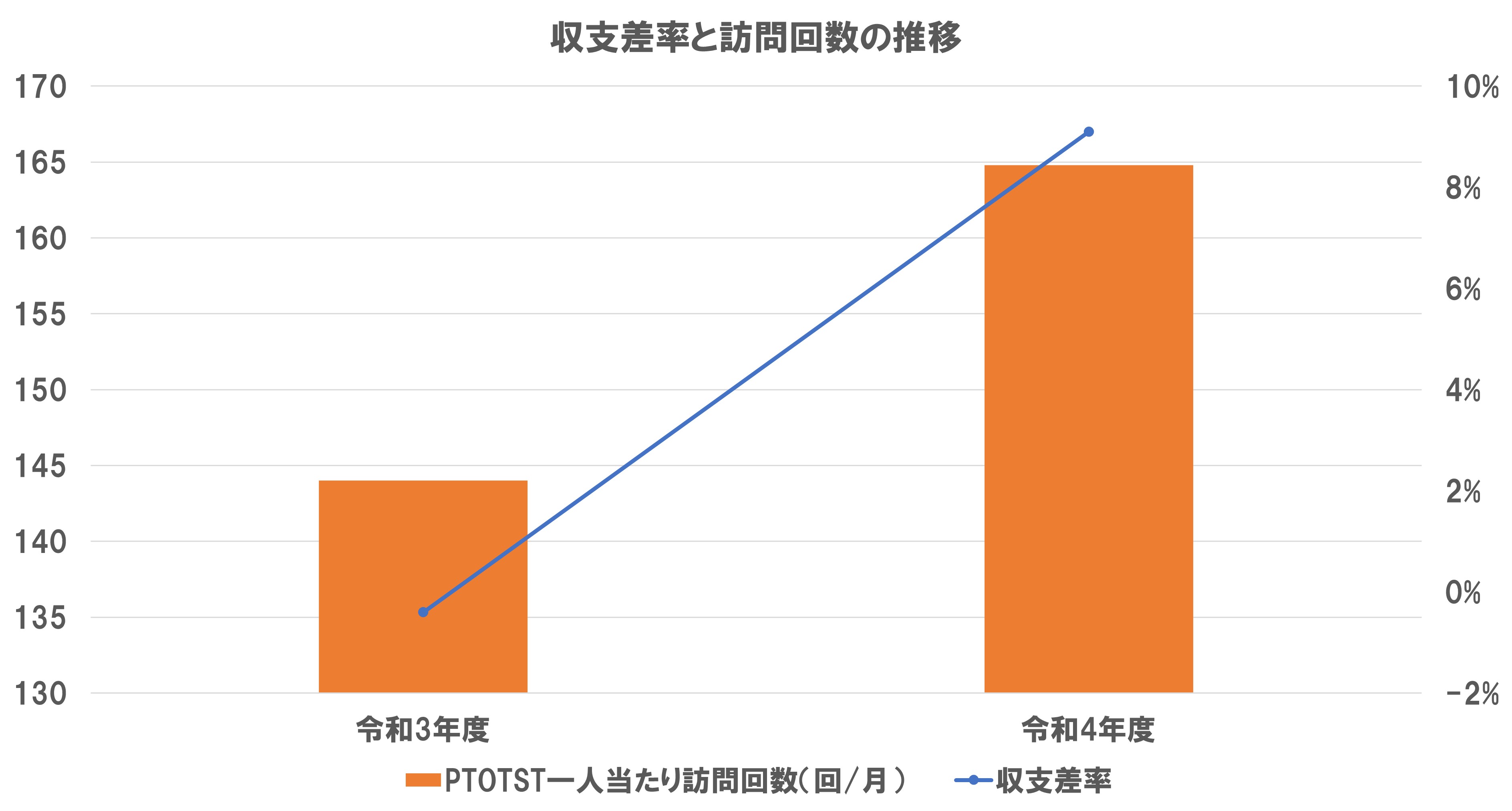

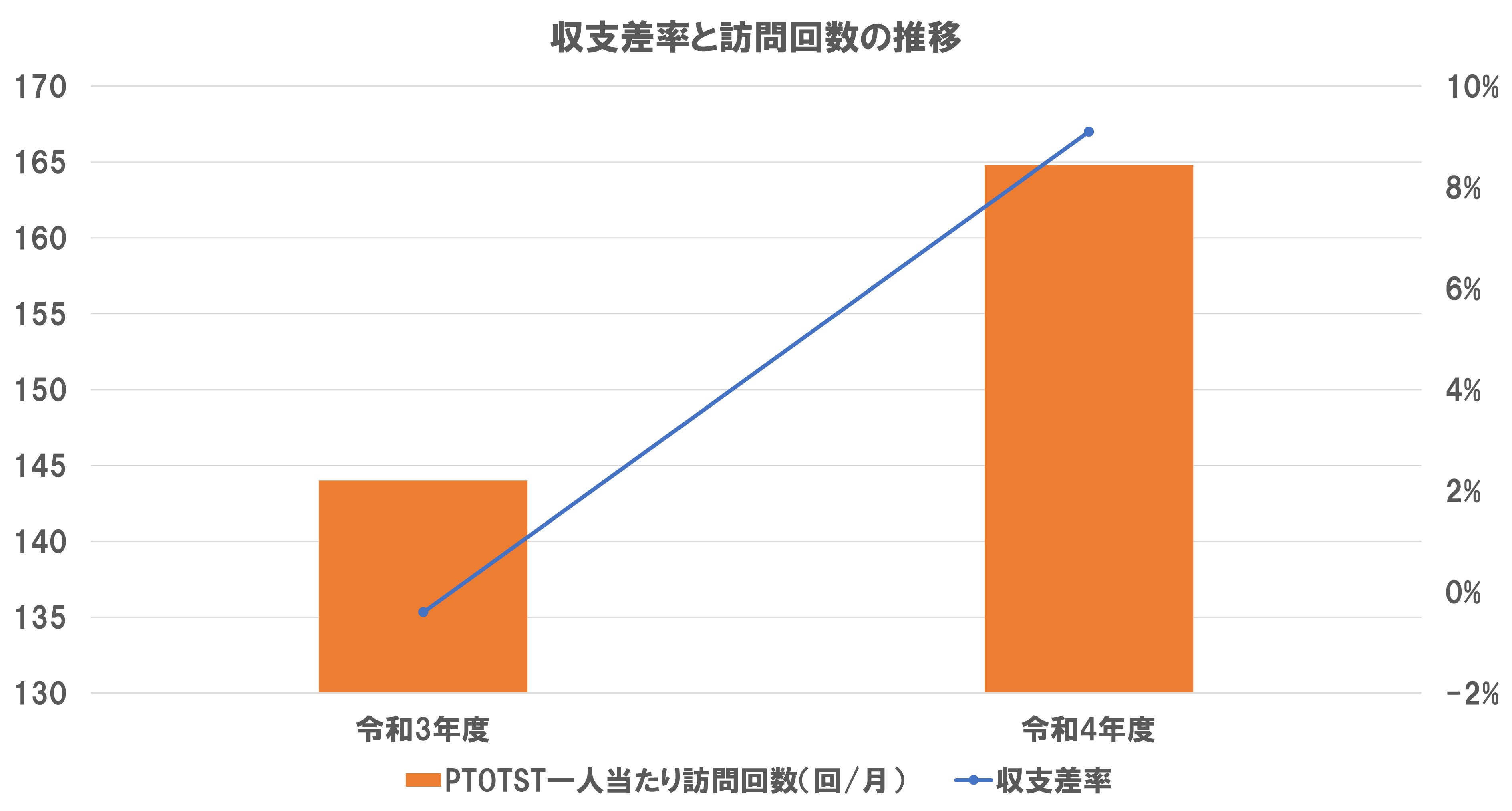

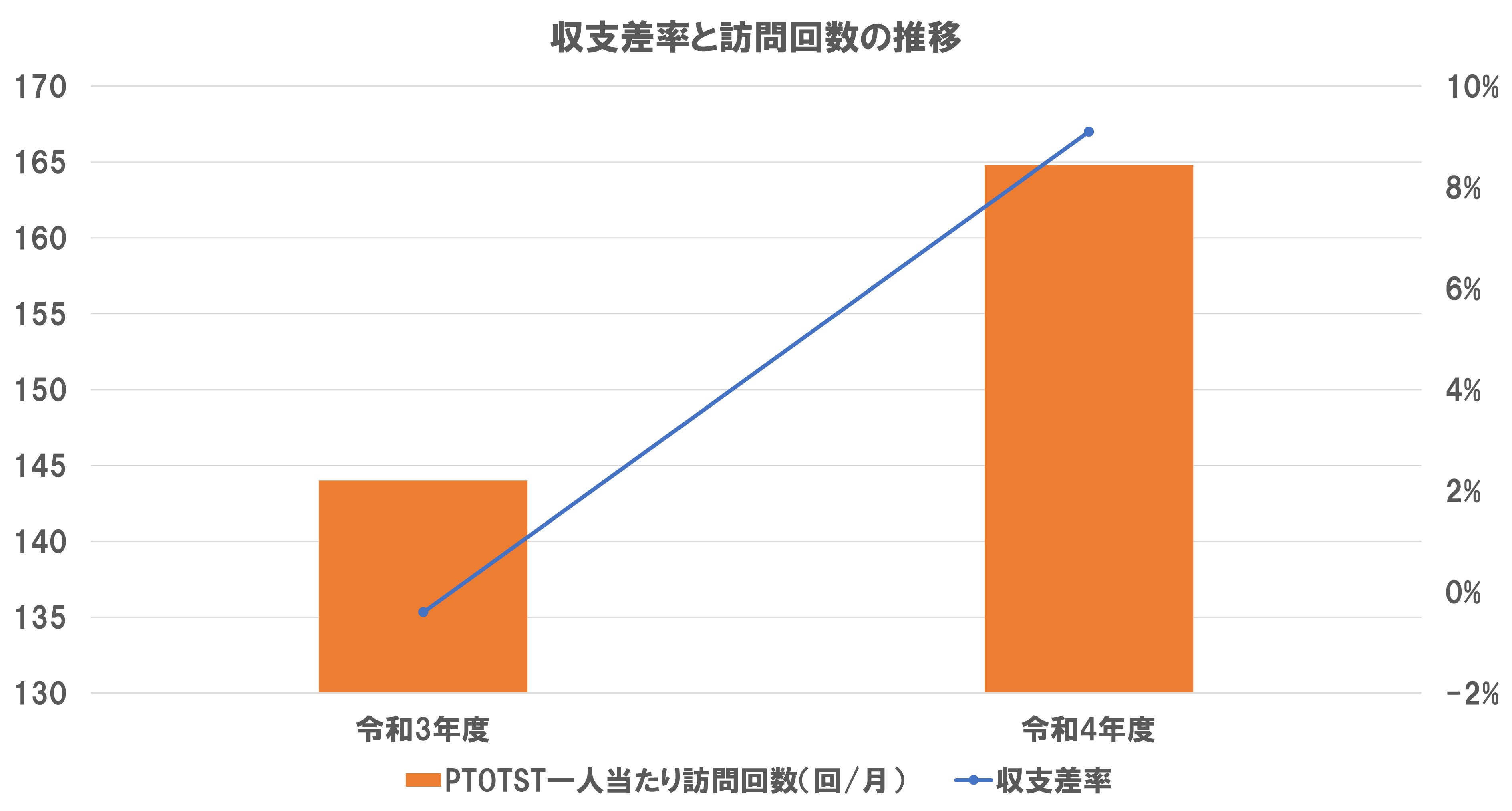

よく医療機関の経営者から 「訪問リハビリは収益が上がらない」 と聞きます。実際に筆者の知っている医療機関でも訪問リハビリから撤退するケースをみてきました。令和5年度介護経営実態調査では、令和4年度の訪問リハビリ事業所の補助金を除いた収支差率と訪問回数の推移は図の通りです。これをみると訪問回数を上げることで、かなり収支差率が改善していることが分かります。全国平均の訪問件数は、 「164.8回/月」 なので、1日で加算すると 「8.2回」 です。20分が1回なので、おおよそ2時間半の稼働になります。訪問リハビリ専従者(1日8時間勤務)を配置した場合は、移動時間や記録、担当者会議といった間接業務の時間を含めてもまだ余力は十分にあります。

訪問リハビリの場合は、リハマネ加算や移行支援加算などがありますが、少ない利用者で加算を算定するよりも、利用者を増やし、1日12~15回の訪問リハビリを実施すれば、しっかり収益を確保できます。

訪問リハビリの場合は、リハマネ加算や移行支援加算などがありますが、少ない利用者で加算を算定するよりも、利用者を増やし、1日12~15回の訪問リハビリを実施すれば、しっかり収益を確保できます。

▼何となく始めて塩漬け状態の訪問リハビリ

訪問リハビリは、他の介護事業所と比較して人員基準や必要設備のハードルが低く、介護事業のなかでは一番設置しやすい事業所です。よって、 「数年前に患者さんの希望でスタートして、そのまま何となく続けている」 ケースも多くあります。また、場合によっては、入院・外来のリハビリ専門職が兼務していることも多く、法人のなかで 「事業所」 としての認識が薄く、赤字のまま塩漬けされているケースもあります。

しかし、いくら設置しやすくても事業は事業です。目標設定や事業計画を立てるなどのマネジメントは必須であり、赤字のまま継続していくのは難しいでしょう。

しかし、いくら設置しやすくても事業は事業です。目標設定や事業計画を立てるなどのマネジメントは必須であり、赤字のまま継続していくのは難しいでしょう。

▼何のためにやるかが重要

筆者は訪問リハビリの支援にあたっては、必ず経営陣に 「どこまでやりますか」 と決めていただくようにしています。訪問リハビリを始める目的は、 「退院患者のフォロー」 「通えなくなった外来患者の訪問リハへの移行」 もあります。また、リハビリ資源の少ない地域では、 「地域のために」 という目的もあるでしょう。しかし、最終的に赤字では事業の継続が難しく、やはり黒字で営業しなければいけません。

さらに、筆者の支援先では、リハビリ職3名で収益が月200万円を超えるリハビリ事業所もあり、収支差率は30%を超えています。よって、きちんとマネジメントしながら事業を成長させていけば、収益性の高い事業所になっていきます。

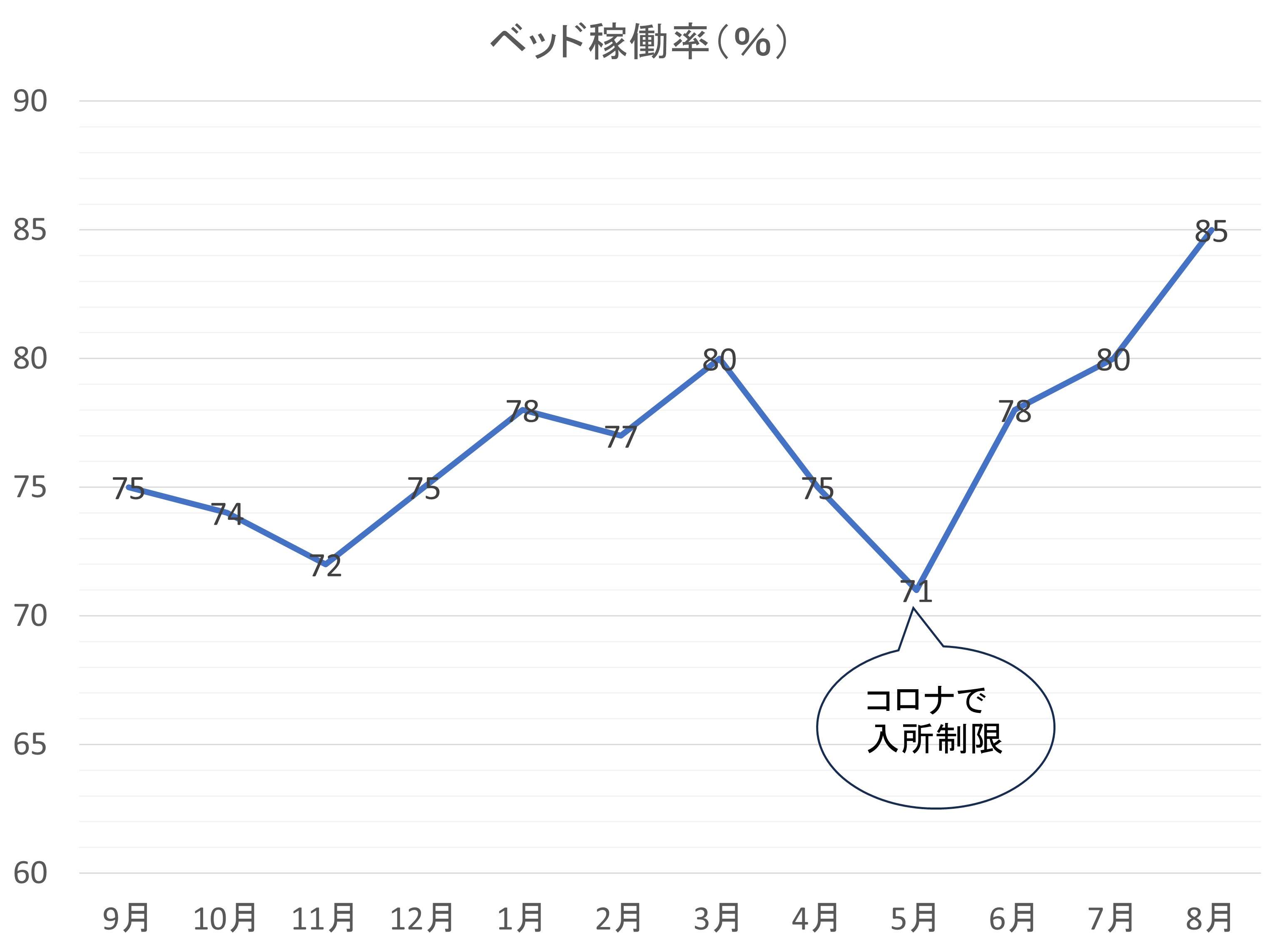

冒頭お伝えしたA病院もまさにその例です。事業開始前に綿密にシミュレーションしたり、地域のケアマネジャー向けの広報をしっかり行うことで、半年で空き枠が無くなるほど人気の訪問リハビリ事業所になりました。これからリハビリ専門職を増やしながら、利用者も増やし、さらに事業として発展させていく予定です。

【2024. 8. 15 Vol.598 医業情報ダイジェスト】

さらに、筆者の支援先では、リハビリ職3名で収益が月200万円を超えるリハビリ事業所もあり、収支差率は30%を超えています。よって、きちんとマネジメントしながら事業を成長させていけば、収益性の高い事業所になっていきます。

冒頭お伝えしたA病院もまさにその例です。事業開始前に綿密にシミュレーションしたり、地域のケアマネジャー向けの広報をしっかり行うことで、半年で空き枠が無くなるほど人気の訪問リハビリ事業所になりました。これからリハビリ専門職を増やしながら、利用者も増やし、さらに事業として発展させていく予定です。

【2024. 8. 15 Vol.598 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-25組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金

2026-02-06

薬局報酬、かかりつけ薬剤師制度の検討

2026-02-05

話しがズレていく…