介護施設

通所リハビリの医療介護連携強化とこれからの生き残り策

ケアマネジャー経由ではないのが難点

株式会社メディックプランニング 代表取締役 三好 貴之

令和6年6月に通所リハビリの介護報酬改定が施行され3か月が経過しました。診療報酬との同時改定の影響もあり、入院中の患者が退院後、通所リハビリを利用する場合には、通所リハビリは、入院中のリハビリ実施計画書を取り寄せないといけないということが運営規定内で義務化されました。

このリハビリ計画書のやりとりは、診療報酬でも疾患別リハビリ料の算定要件に規定され、医療・介護ともに取り組む義務が発生しました。しかし、実際は、リハビリ計画書のやりとりのなかで混乱が生じている現場も一部あるようです。実際、筆者の支援先でもリハビリ計画書を医療機関へ取り寄せようとすると 「個人情報なので」 という理由で断られるケースが多発しています。

無床診療所の通所リハビリにて、日頃から他院のリハビリ目的の退院患者を受け入れているような場合は、比較的スムーズにいっているようですが、 「お世話型」 の通所リハビリで入浴と食事、レクリエーションを中心としたサービスを提供し、リハビリ専門職を少ししか配置していないところや、地域のケアマネジャーからの紹介でしか新規利用がない通所リハビリでは、このリハビリ計画書の取り寄せに苦労しているようです。

このリハビリ計画書のやりとりは、診療報酬でも疾患別リハビリ料の算定要件に規定され、医療・介護ともに取り組む義務が発生しました。しかし、実際は、リハビリ計画書のやりとりのなかで混乱が生じている現場も一部あるようです。実際、筆者の支援先でもリハビリ計画書を医療機関へ取り寄せようとすると 「個人情報なので」 という理由で断られるケースが多発しています。

無床診療所の通所リハビリにて、日頃から他院のリハビリ目的の退院患者を受け入れているような場合は、比較的スムーズにいっているようですが、 「お世話型」 の通所リハビリで入浴と食事、レクリエーションを中心としたサービスを提供し、リハビリ専門職を少ししか配置していないところや、地域のケアマネジャーからの紹介でしか新規利用がない通所リハビリでは、このリハビリ計画書の取り寄せに苦労しているようです。

▼ケアマネジャー経由ではないのが難点

今までこのような医療機関との書類のやり取りは、ケアマネジャー経由でなされることがほとんどで、医療機関と通所リハビリが直接やり取りすることは稀でした。しかし、今回のリハビリ計画書のやり取りはケアマネジャーの要件ではなく、通所リハビリの要件なので、場合によって、通所リハビリの職員が直接、動く必要があります。

しかし、いきなり連絡すると言っても、どこに連絡すればよいのか分かりませんし、いきなり電話で 「〇〇通所リハビリですが、リハビリ計画書の担当の方をお願いします」 といっても繋いでもらえないでしょう。よって、事前の準備が必要です。

しかし、いきなり連絡すると言っても、どこに連絡すればよいのか分かりませんし、いきなり電話で 「〇〇通所リハビリですが、リハビリ計画書の担当の方をお願いします」 といっても繋いでもらえないでしょう。よって、事前の準備が必要です。

▼事前に手紙を出す作戦

筆者の支援先の通所リハビリでは、近隣の病院に対して、4月の時点で手紙を出してもらいました。内容としては、①あいさつ、② 介護報酬でリハビリ計画書の取り寄せが義務化されたこと、③退院患者が利用する場合、リハビリ計画書の取り寄せに連絡する場合があること――の3点を地域連携室やリハビリ部門に送付しました。そのおかげで、今まであまりやりとりの無かった医療機関との連携も比較的スムーズにいくことができました。

▼リハビリ専門職を配置しないと連携は難しい

今後、新規利用者を増加するためには、通所リハビリは、入浴、食事、レクリエーションのサービス提供では非常に難しくなってきています。サービス提供時間に限らず、リハビリのニーズは、軽度者から重度者まであるため、ケアマネジャーは、リハビリ機能の高い通所リハビリを紹介する傾向が強まっているからです。また、今回のように、退院患者が通所リハビリを利用する場合は、リハビリ計画書の連携、つまり 「リハビリの医療・介護連携」 が求められるため、リハビリ専門職が十分に配置されていない 「お世話型」 の通所リハビリの運営はますます厳しくなるでしょう。

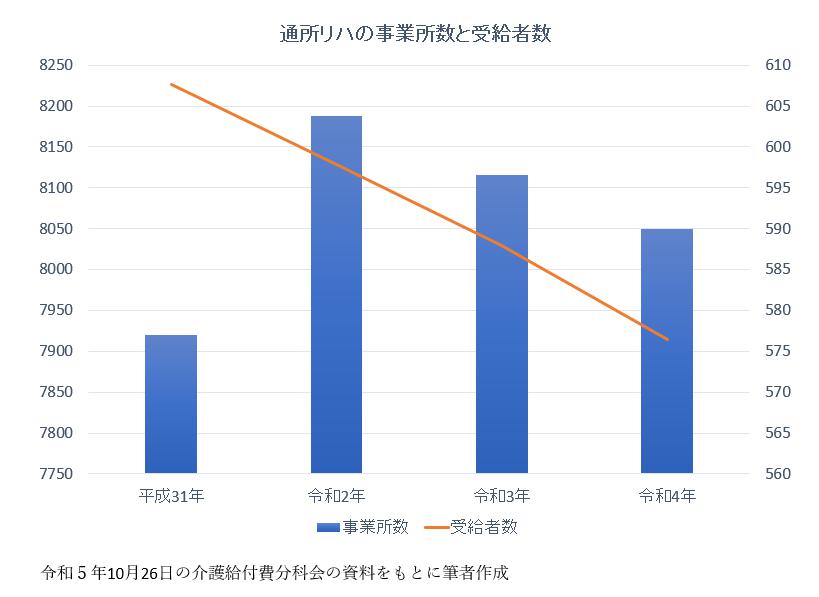

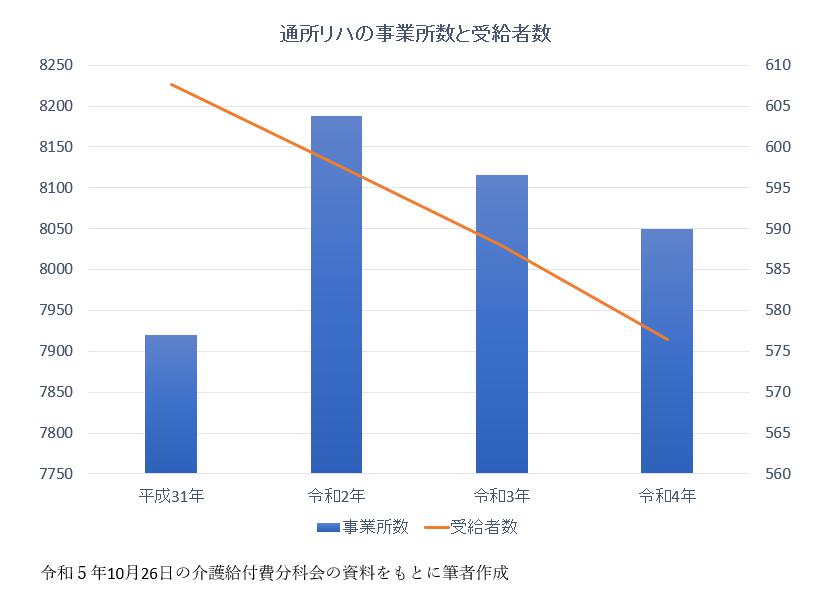

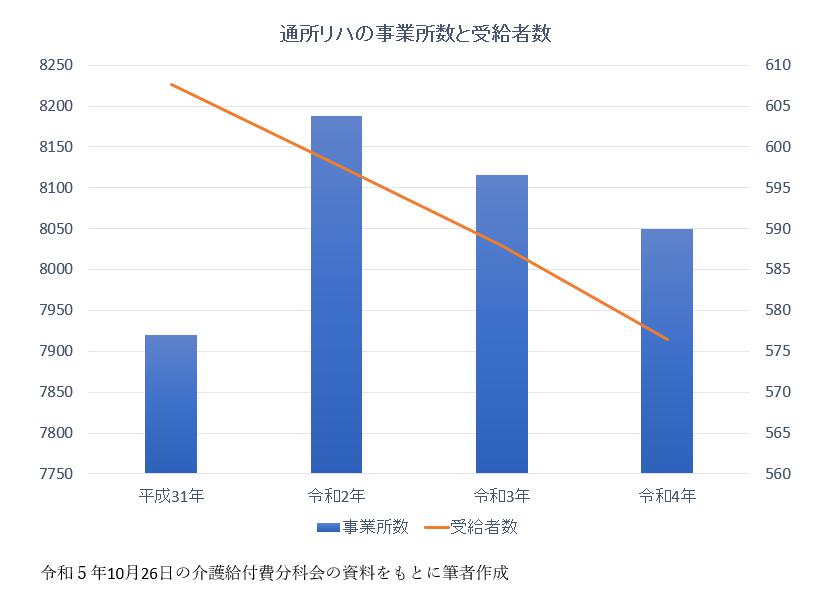

実際に、筆者の関係先でも 「新規利用者が増加せず、閉鎖も考えている」 という通所リハビリが増加しています。令和5年10月26日の介護給付費分科会の資料によれば、図のように、近年、通所リハビリの事業所数に関して、厚労省は 「横ばい」 と表現していますが、令和2年の 「8,188件」 から令和4年は 「8,050件」 と 「138件」も減少しています。また、受給者数も令和2年の 「597.9万人」 から令和4年では 「576.4万人」 と 「21.5万人」 も減少しています。さらに、介護経営実態調査では、通所リハビリの令和3年の収支差率は 「0.5%」 しかなく経営的にも苦労しています。

実際に、筆者の関係先でも 「新規利用者が増加せず、閉鎖も考えている」 という通所リハビリが増加しています。令和5年10月26日の介護給付費分科会の資料によれば、図のように、近年、通所リハビリの事業所数に関して、厚労省は 「横ばい」 と表現していますが、令和2年の 「8,188件」 から令和4年は 「8,050件」 と 「138件」も減少しています。また、受給者数も令和2年の 「597.9万人」 から令和4年では 「576.4万人」 と 「21.5万人」 も減少しています。さらに、介護経営実態調査では、通所リハビリの令和3年の収支差率は 「0.5%」 しかなく経営的にも苦労しています。

▼通所リハビリの生き残り策

利用者数や収益が減少し、経営が厳しい通所リハビリが採用すべき生き残り策は、 「リハビリ機能の強化」 です。リハビリ専門職を配置して、医療機関との連携を強化し、新規利用者を増加していきましょう。残念ながら、どんなに新しいレクリエーションを考えても、食事のメニューを変えても、根本的な解決にはなりません。医療機関から退院してくる利用者のニーズは、楽しいレクリエーションや美味しい食事ではなく、リハビリをして 「自分らしく生きたい」 からです。

【22024. 9. 15 Vol.600 医業情報ダイジェスト】

【22024. 9. 15 Vol.600 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-25組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金

2026-02-06

薬局報酬、かかりつけ薬剤師制度の検討

2026-02-05

話しがズレていく…