介護施設

稼働率を上げるためのパンフレット見直しの視点

パンフレットが使われる2つの場面

株式会社メディックプランニング 代表取締役 三好 貴之

稼働率を上げる方法として、さまざまな広報手法や広報ツールを試してきましたが、最も効果的なのは、ケアマネジャーに対するパンフレットを使った訪問営業です。新聞折込やテレビCMは、効果がないわけではありませんが、一般市民向けに訴求されるため、介護保険を持っていない方や介護保険の仕組みを知らないような方からの問い合わせが多くなります。介護保険の説明から必要だったり、行政や地域包括支援センターへの紹介が必要など、かなりの手間を取られ、かつ利用開始までに時間がかかるケースがほとんどです。

筆者は、新規利用者を獲得するために最も効果的な営業手法は、やはりケアマネジャーに対する訪問営業だと思っています。しかし、ただ訪問営業をして 「利用者を紹介してください」 の一本足打法では、紹介件数は伸びません。

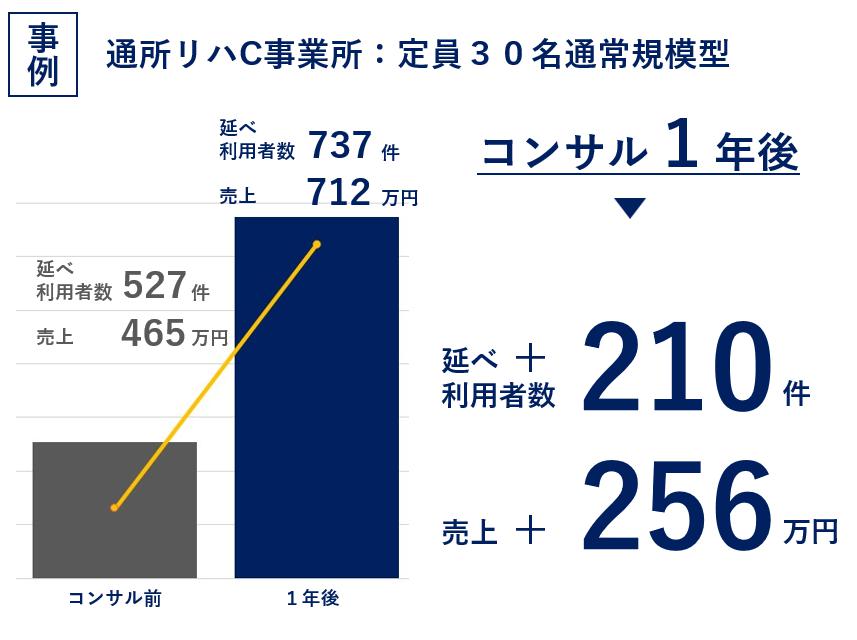

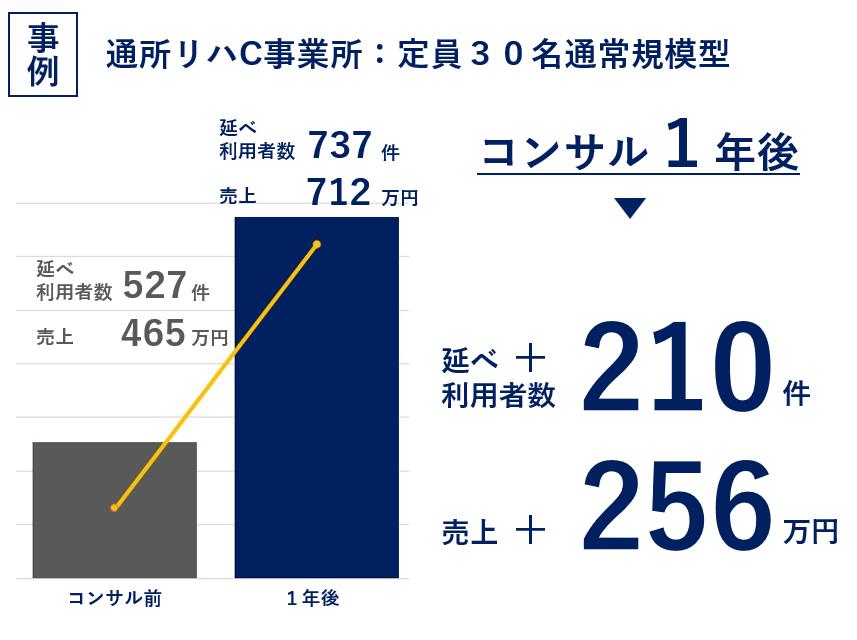

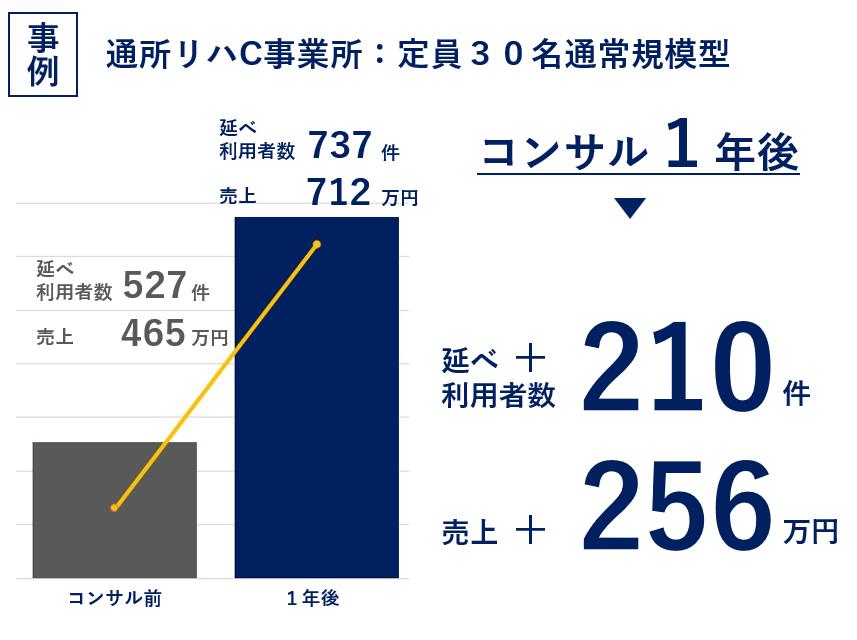

ここ2年ほど、筆者の支援する通所や訪問事業所の新規利用者の紹介件数は増加しています(図)。たとえば、今まで 「月に1人か2人」 くらいしか新規の問い合わせが来ていなかった事業所が、 「問い合わせが20件を超えました」 「契約で5件決まりました」 などかなり反応が出てきている施設が増えています。

では、具体的には、何をしているかというと 「サービスの差別化」 ではなく 「紹介のしやすさの差別化」 です。

たとえば、一番重要な広報ツールであるパンフレットは、以前は基本情報に加えて、 「事業所の強み」 「職員の集合写真」 「独自のプログラム」 「人気のあるマシーン」などを掲載していました。でも、これは、よくよく考えると 「自分たちの言いたいことを言っているだけ」 になってしまって、紹介先のケアマネジャーの 「聞きたいこと」 ではないかもしれません。そこで、ある法人で調査を行いました。

ケアマネジャー数名に、A~C施設のパンフレットを見てもらい、どれが一番、印象がよいかを選んでいただきました。

筆者は、新規利用者を獲得するために最も効果的な営業手法は、やはりケアマネジャーに対する訪問営業だと思っています。しかし、ただ訪問営業をして 「利用者を紹介してください」 の一本足打法では、紹介件数は伸びません。

ここ2年ほど、筆者の支援する通所や訪問事業所の新規利用者の紹介件数は増加しています(図)。たとえば、今まで 「月に1人か2人」 くらいしか新規の問い合わせが来ていなかった事業所が、 「問い合わせが20件を超えました」 「契約で5件決まりました」 などかなり反応が出てきている施設が増えています。

では、具体的には、何をしているかというと 「サービスの差別化」 ではなく 「紹介のしやすさの差別化」 です。

たとえば、一番重要な広報ツールであるパンフレットは、以前は基本情報に加えて、 「事業所の強み」 「職員の集合写真」 「独自のプログラム」 「人気のあるマシーン」などを掲載していました。でも、これは、よくよく考えると 「自分たちの言いたいことを言っているだけ」 になってしまって、紹介先のケアマネジャーの 「聞きたいこと」 ではないかもしれません。そこで、ある法人で調査を行いました。

ケアマネジャー数名に、A~C施設のパンフレットを見てもらい、どれが一番、印象がよいかを選んでいただきました。

A施設:事業所の強み、独自のプログラムが中心

B施設: 職員と利用者の写真、年間の行事の紹介が中心

C施設:施設名や送迎範囲などの基本情報が中心

結果、一番、印象がよかったのは 「C施設」 です。その理由を聞くと 「分かりやすい」 「まず、利用者に紹介しやすい」 との意見が多くありました。実際にC施設は、A施設、B施設と比較して、毎月、多くの新規利用者が来ています。

▼パンフレットが使われる2つの場面

① 事業所の訪問営業時

これは、誰もが分かると思いますが、事業所のスタッフが訪問営業時にケアマネジャーに事業所の説明をしながらパンフレットを渡します。この時にやってしまうのは、 「言葉巧みな営業トークをして紹介してもらおう」 ということです。筆者は、数百件と訪問営業をしましたが、その場で利用者の紹介をしてもらったことは1件もありません。その場で紹介してもらえるようになるには、何人かの利用者を紹介してもらい、信頼関係が構築できた場合のみです。そのため、新規のケアマネジャーへの訪問営業で、その場での紹介はありません。

また、いきなり知らない施設の特徴や強みを一方的に語られても、押し付けがましい印象になってしまいます。それを語るのは、利用者の見学や体験時で十分です。

つまり、まずは基本的な情報を知っていただくのが先決であり、そのためのパンフレットを作り、それを説明すればよいのです。

また、いきなり知らない施設の特徴や強みを一方的に語られても、押し付けがましい印象になってしまいます。それを語るのは、利用者の見学や体験時で十分です。

つまり、まずは基本的な情報を知っていただくのが先決であり、そのためのパンフレットを作り、それを説明すればよいのです。

② ケアマネジャーから新規利用者へ

次に、ここがかなり重要なところで、ケアマネジャーは、事業所から受け取ったパンフレットを使って新規利用者の候補になりそうな方へ紹介します。これは 「自己紹介」 ではなく 「他己紹介」 です。皆さんが、誰かに自分以外の人を紹介する時は、おそらく紹介する人の名前、性別、年齢などの基本情報から伝えると思います。

これは事業所も同じで、事業所名、住所、サービス提供時間などの基本情報から利用者に伝えます。 「こんなプログラムをやっている」 「こんなマシーンがある」 というようなことはざっくりとはお伝えすると思いますが、細かい説明をしても覚えきれませんし、説明に時間が必要になるため 「とりあえずは体験しませんか」 と説明しているはずです。よって、ここでのパンフレットは、 「ケアマネジャーが利用者にいかに説明しやすいか」 という視点で作られているかどうかということです。

要するに、パンフレットは、自分たちの言いたいことを載せるのではなく、ケアマネジャーにとって 「分かりやすく、かつ、伝えやすい」 ツールかどうかです。そういった視点で、今一度、自施設のパンフレットを見直してみましょう。

【2024. 11. 15 Vol.604 医業情報ダイジェスト】

これは事業所も同じで、事業所名、住所、サービス提供時間などの基本情報から利用者に伝えます。 「こんなプログラムをやっている」 「こんなマシーンがある」 というようなことはざっくりとはお伝えすると思いますが、細かい説明をしても覚えきれませんし、説明に時間が必要になるため 「とりあえずは体験しませんか」 と説明しているはずです。よって、ここでのパンフレットは、 「ケアマネジャーが利用者にいかに説明しやすいか」 という視点で作られているかどうかということです。

要するに、パンフレットは、自分たちの言いたいことを載せるのではなく、ケアマネジャーにとって 「分かりやすく、かつ、伝えやすい」 ツールかどうかです。そういった視点で、今一度、自施設のパンフレットを見直してみましょう。

【2024. 11. 15 Vol.604 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略

2026-01-14

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-02-25組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”

2026-02-24

新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む

2026-02-20

新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資

2026-02-20

元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―

2026-02-20

在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察

2026-02-18

病院職員の退職給付制度について考える(1)

2026-02-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-02-11

外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―

2026-02-10

薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―

2026-02-09

最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金

2026-02-06

薬局報酬、かかりつけ薬剤師制度の検討

2026-02-05

話しがズレていく…