介護施設

老健におけるリハビリ・口腔・栄養の介入が稼働率に影響する

ADLの改善だけではなく、口腔、栄養のプロセスも確認

株式会社メディックプランニング 代表取締役 三好 貴之

令和3年の介護報酬改定にて、リハビリ・口腔・栄養の一体的な取り組みが自立支援・重度化予防になると定義され、翌年の診療報酬改定でも医療からリハビリ・栄養・口腔の改定項目が入りました。そして、今回の令和6年の同時改定にて、診療報酬では、 「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算」 が急性期病床に新設され、急性期から介護までリハビリ・栄養・口腔の一体的な取り組みが本格的に始まりました。

今回の介護報酬改定では、通所リハビリに 「リハビリマネジメント加算(ハ)」 が新設されました。従来のリハビリマネジメントに加えて、管理栄養士の配置(外部連携を含む)と栄養アセスメントの実施などを要件として、リハビリマネジメント加算のなかで一番高い基準が設定されました。また、介護老人保健施設(以下、老健)でも、 「リハビリマネジメント計画情報加算(Ⅰ)」 が新設されました。他にも医療機関との栄養情報のやり取りを評価した「退所時栄養情報連携加算」などが改定項目として設置されました。

今回の介護報酬改定では、通所リハビリに 「リハビリマネジメント加算(ハ)」 が新設されました。従来のリハビリマネジメントに加えて、管理栄養士の配置(外部連携を含む)と栄養アセスメントの実施などを要件として、リハビリマネジメント加算のなかで一番高い基準が設定されました。また、介護老人保健施設(以下、老健)でも、 「リハビリマネジメント計画情報加算(Ⅰ)」 が新設されました。他にも医療機関との栄養情報のやり取りを評価した「退所時栄養情報連携加算」などが改定項目として設置されました。

▼老健における栄養改善の早期介入

では、老健においては具体的にどのような介入が必要なのでしょうか。まず、重要なのは、入所時にいち早く低栄養状態を発見できるかです。筆者のコンサルティング先の老健では、入所時に 「入所時合同評価」 として、リハビリ専門職、看護職、介護職、支援相談員が、ベッド上の床上動作の確認や車いすや歩行器の有無などのADL評価を行い、介助方法を決めています。これにより職種や人によりケアの介入がバラバラにならないように統一しています。特に入所から間がない時期は、利用者がどこまで動けるのか分からないので、過剰介護になったり、逆に利用者が自分で動いて転棟・転落事故が起きやすかったりします。よって、各職員がケアの方法を決めるのではなく、リハビリ専門職がきちんと評価を行い、多職種でケア方法を統一しています。

そして、最近は、管理栄養士や言語聴覚士にも参加してもらい、口腔状態の把握や食事の嗜好の聞き取りなどを行い、問題がある場合は、早期から口腔ケア、嚥下リハ、栄養改善の介入を行ってもらうようにしています。

そして、最近は、管理栄養士や言語聴覚士にも参加してもらい、口腔状態の把握や食事の嗜好の聞き取りなどを行い、問題がある場合は、早期から口腔ケア、嚥下リハ、栄養改善の介入を行ってもらうようにしています。

▼医療機関退院後は要注意

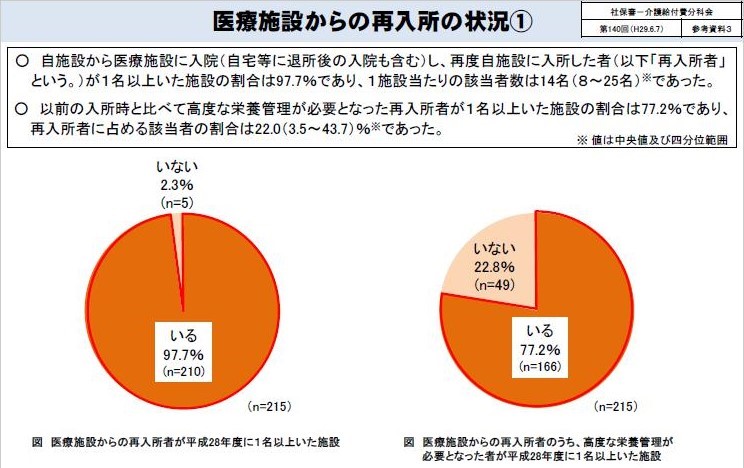

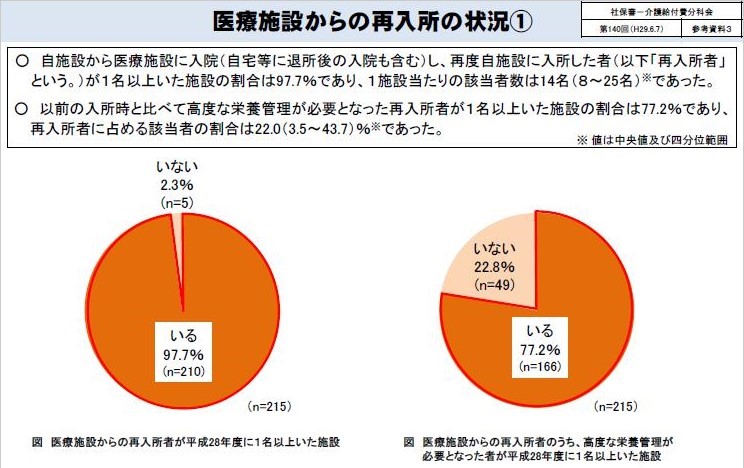

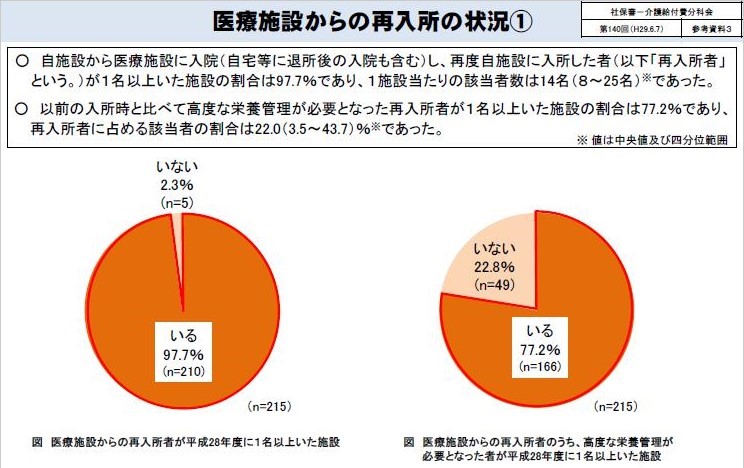

令和5年3月15日の中医協での 「令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第1回)」 の資料(以下、同資料)によれば、医療施設から介護施設(老健、特養)に再入所した利用者のうち高度な栄養管理が必要となった者が1名以上いる施設が、77.2%もあることが分かりました(図1)

介護施設から医療施設へ誤嚥性肺炎で入院することは多くあります。そして、医療施設の急性期では、このような患者にまず禁食するケースが多くあります。同資料では、さらに「誤嚥性肺炎患者で、摂食嚥下機能評価等を行わず禁食としていた群は、早期経口摂取群と比較すると、入院中の摂食嚥下機能の低下、在院日数の延長、死亡率の増加がみられた」として、禁食期間が延びれば延びるほど嚥下機能が低下していくことが示されました。さらに「経口摂取ができていて、誤嚥性肺炎による入院後に禁食管理となった高齢患者の4割以上 が、30日以内に3食経口摂取を再開できていない」として、禁食による誤嚥性肺炎の再発防止の裏で、このように嚥下障害が進んでいくリスクが明らかになっています。

図1:令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第1回)資料

介護施設から医療施設へ誤嚥性肺炎で入院することは多くあります。そして、医療施設の急性期では、このような患者にまず禁食するケースが多くあります。同資料では、さらに「誤嚥性肺炎患者で、摂食嚥下機能評価等を行わず禁食としていた群は、早期経口摂取群と比較すると、入院中の摂食嚥下機能の低下、在院日数の延長、死亡率の増加がみられた」として、禁食期間が延びれば延びるほど嚥下機能が低下していくことが示されました。さらに「経口摂取ができていて、誤嚥性肺炎による入院後に禁食管理となった高齢患者の4割以上 が、30日以内に3食経口摂取を再開できていない」として、禁食による誤嚥性肺炎の再発防止の裏で、このように嚥下障害が進んでいくリスクが明らかになっています。

図1:令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第1回)資料

▼ ADLの改善だけではなく、口腔、栄養のプロセスも確認

よって、老健から医療機関へ利用者が入院し、再入所してくる場合には、治療の経緯やADLの変化だけではなく、医療機関での禁食の有無や禁食の期間、また、口腔、栄養改善の介入があったかどうかを確認する必要があります。そして、先ほどの入所時合同評価のように入所早期に口腔や栄養状態の確認を行うことで、老健での誤嚥性肺炎の再発を防ぐための介入を早期に開始することができます。

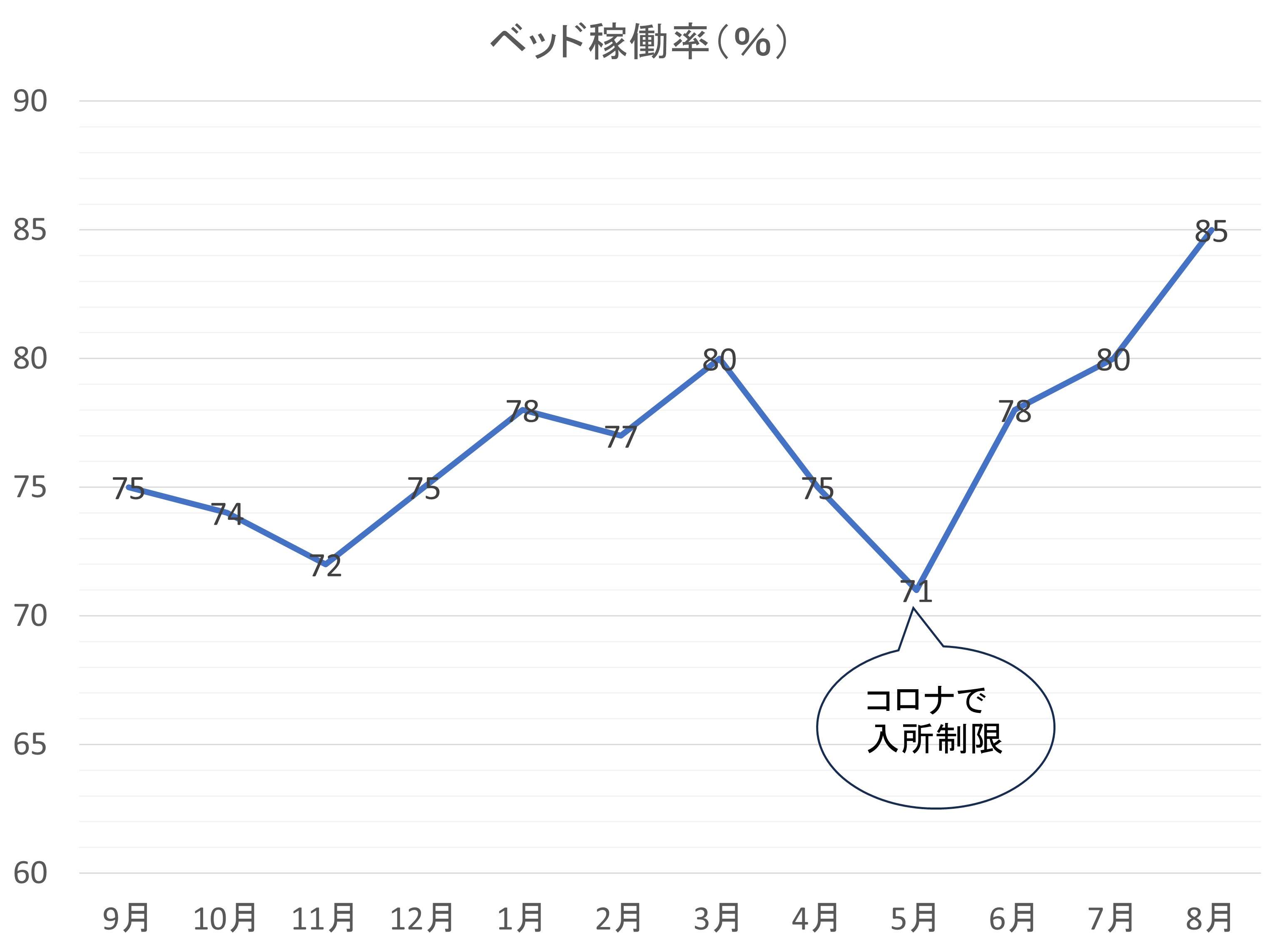

▼入院を減らして稼働率を維持する

このように誤嚥性肺炎発症による医療機関への入院を減らすことができれば、利用者にとってもメリットがありますが、老健にとっても入院による退所者を減らすことができ、稼働率の維持、向上につながるメリットがあります。リハビリ、栄養、口腔の介入はまさに褥瘡や排せつと同じく「チームケア」です。チームが連携しながらいかに誤嚥性肺炎を予防できるかが、ケアの質だけではなく、老健の経営上、非常に重要になってくると思います。

【2024. 6. 15 Vol.594 医業情報ダイジェスト】

【2024. 6. 15 Vol.594 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-14【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

2025-12-23

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 『機能別病床管理・入退院支援のための制度理解と多職種連携 』

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-01-19病院建設を進める際の問題点について考える(2)

2026-01-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-01-16

骨太方針2025から見える薬局の経営変化 ~OTC類似薬の保険給付の在り方の見直し~

2026-01-15

地域包括ケア病棟のジレンマ -地域包括医療病棟導入後の 「居場所」 をどう設計するか-

2026-01-15

【セミナーのご案内】令和8年度薬価・調剤報酬改定を読み解く これからの薬局経営の方向性と戦略

2026-01-14

敷地内薬局の評価の在り方の検討

2026-01-13

財務省の意向で、かかりつけ医関連点数は見直し

2026-01-09

現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-01-09

短期的に効率を重視するか、中長期的に個人が成長する環境をつくるか

2026-01-09

長時間労働の是正と時間外労働の事前申請

2026-01-09

患者に “選ばれるクリニック” はこうつくる!

2026-01-08

「療養・就労両立支援指導料」について運用の留意点