介護施設

入院中の訪問指導で通所、訪問リハビリの移行をスムーズにする

回復期リハビリ病棟と通所リハビリの連携

株式会社メディックプランニング 代表取締役 三好 貴之

9月6日の中医協の入院・外来医療等の調査・評価分科会(以下、分科会)にて、回復期リハビリ病棟について議論が行われました。本稿は介護施設向けに執筆していますが、次回の介護報酬改定は診療報酬との同時改定であり、リハビリに関しては、医療にも介護にもあるため、触れていきたいと思います。

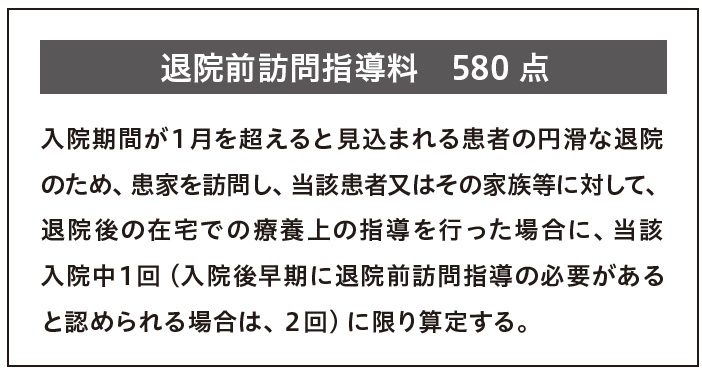

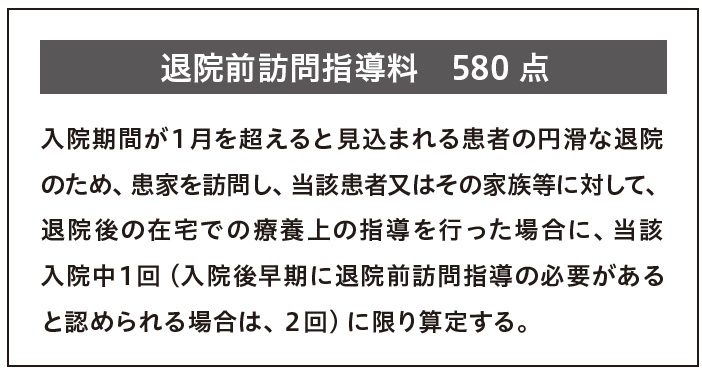

分科会では、回復期リハビリ病棟の退院前訪問指導について、大腿骨頚部骨折に対して退院前訪問指導を実施すれば、自宅での転倒率が低下したり、再入院が減少したりして、退院後の活動レベルが高くなると提示しました。回復期リハビリ病棟では、「退院前訪問指導料580点(入院中2回)」の算定が可能で、入院期間が1月を超えると見込まれる患者に対して、看護師やリハビリ職が患者の自宅にて指導を行った場合に算定できます。これは、退院後の自宅でのADLの維持・向上を図ることが目的ですが、この退院前訪問指導料を算定していない回復期リハビリ病棟が約4割もありました。

回復期リハビリ病棟では、この退院前訪問指導料とは別に「入院時訪問指導加算150点(入院中1回)」もあり、退院後の生活を見据えた指導環境は整っています。筆者は、支援先の回復期リハビリ病棟に対しては、入院時と退院時の2回の訪問指導を行うことで、分科会の指摘と同様に「退院後のA DLや活動性を高めることができる」とお伝えしています。さらに、訪問指導によって「通所、訪問リハビリへの移行がスムーズになる」ことも併せてお伝えしています。

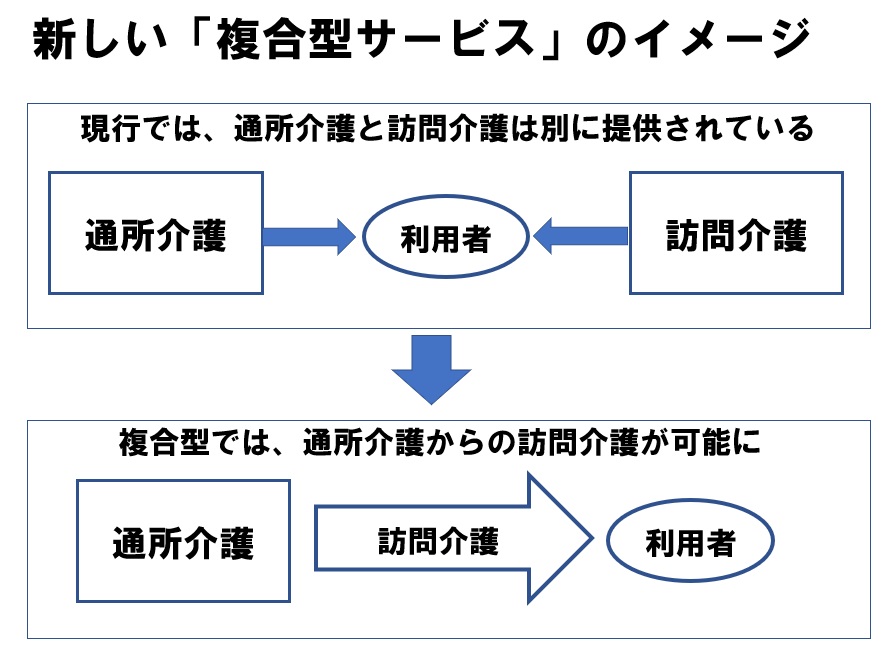

通所・訪問リハビリを提供する場合、利用開始時に患者の自宅を訪問し、家屋環境やADLの状況などの調査を行います。しかし、病気を発症してから退院まで一度も訪問指導を受けていない場合、患者や家族が、いきなり通所・訪問リハビリのリハビリ職が自宅に来るのを驚かれて拒否されるケースもあります。そうならないためには、入院中から「リハビリは、家族と一緒に、自宅の状況を把握しながら進めていく」というプロセスが必要です。特に入院して間がない時であれば、比較的訪問指導を受け入れやすいのではないでしょうか。また、入院時に訪問指導を行っていれば、退院時の訪問指導が2回目になるため、さらに受け入れが良くなると思います。

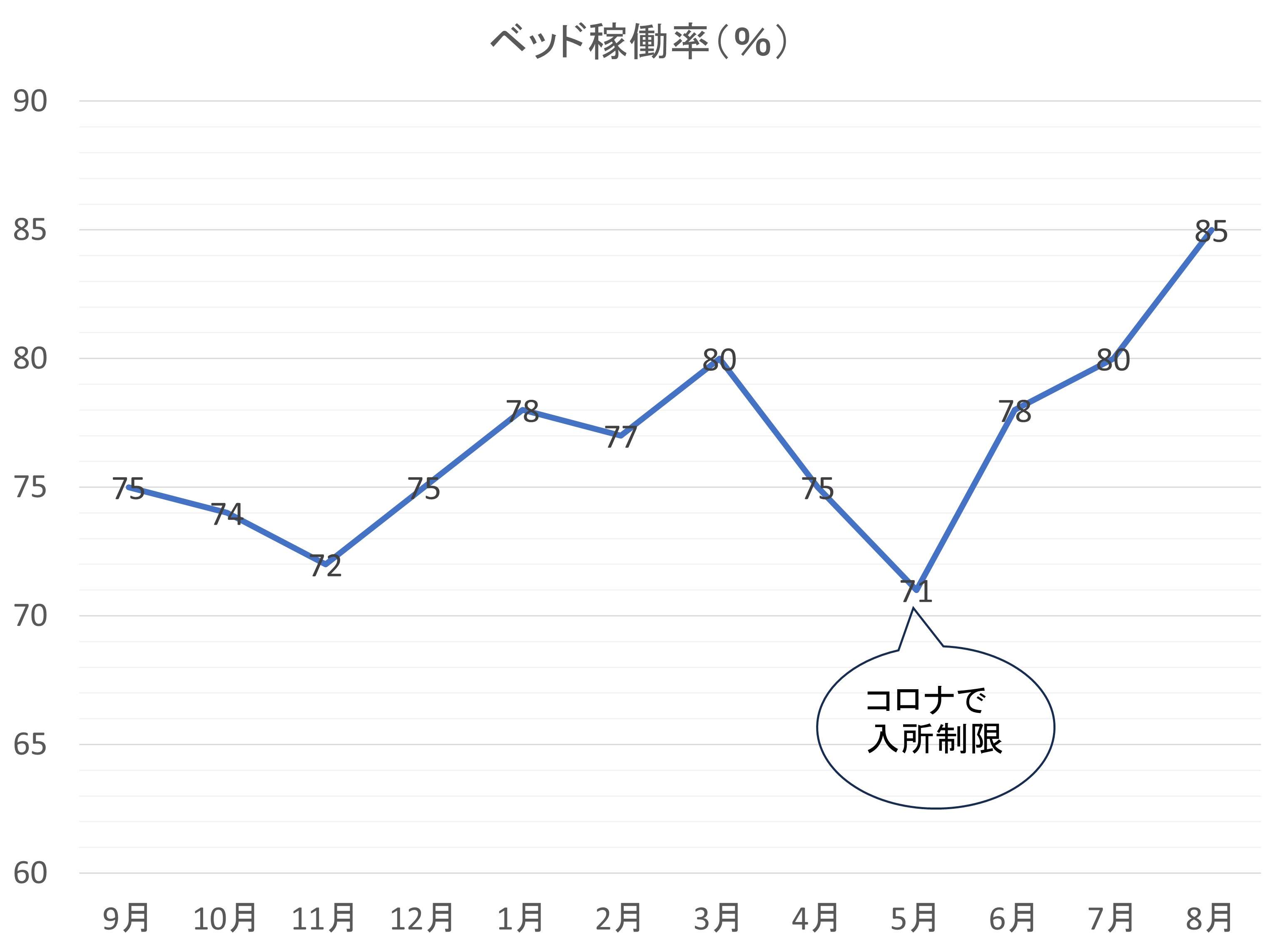

筆者の支援先のA病院は、回復期リハビリ病棟を40床運営し、さらに通所リハビリも行っていました。しかし、毎月10人以上退院患者がいるにもかかわらず、通所リハビリを利用する退院患者はほとんどいませんでした。そこで、回復期リハビリ病棟と通所リハビリのリハビリ職の話を聞くと、回復期リハビリ病棟と通所リハビリは連動して運営しておらず、回復期リハビリ病棟は「在宅復帰を目標」として、退院後はケアマネジャー任せでした。また、通所リハビリ側も退院患者をフォローするというよりは、地域のケアマネジャーからの紹介で利用者を獲得していたため、退院患者が何人いるのか、どんな人が退院しているのかなどを知らない状況でした。そこで、筆者は、リハビリ部門内に「病棟-通所連携会議」を設置してもらい、入院中の患者のうち、退院後に通所リハビリが必要な患者をピックアップし、通所リハビリのリハビリ職に把握してもらうようにしました。

そうすると課題となったのは「回復期リハビリ病棟のリハビリ職が通所リハビリの経験がなく、どんな患者が対象となるのか分からない」ことでした。そこで、通所リハビリのリハビリ職を講師として、通所リハビリの目的やリハビリプロセスなどを研修してもらったほか、場合によっては、通所リハビリのリハビリ職が病棟に来て、患者の評価や面談を行いました。また、併せて入院時ならびに退院時の訪問指導を積極的に行うことで、回復期リハビリ病棟のリハビリ職が退院後の患者の生活をイメージできるようになってきました。その結果、徐々に通所リハビリに移行する患者が増加し、回復期リハビリ病棟と通所リハビリの連携が図れるようになってきました。また、最近では、退院前の訪問指導には、通所リハビリのリハビリ職も同行し、自宅環境の調査を行うことで、スムーズな移行ができるようになっています。

【2023. 10. 15 Vol.578 医業情報ダイジェスト】

分科会では、回復期リハビリ病棟の退院前訪問指導について、大腿骨頚部骨折に対して退院前訪問指導を実施すれば、自宅での転倒率が低下したり、再入院が減少したりして、退院後の活動レベルが高くなると提示しました。回復期リハビリ病棟では、「退院前訪問指導料580点(入院中2回)」の算定が可能で、入院期間が1月を超えると見込まれる患者に対して、看護師やリハビリ職が患者の自宅にて指導を行った場合に算定できます。これは、退院後の自宅でのADLの維持・向上を図ることが目的ですが、この退院前訪問指導料を算定していない回復期リハビリ病棟が約4割もありました。

回復期リハビリ病棟では、この退院前訪問指導料とは別に「入院時訪問指導加算150点(入院中1回)」もあり、退院後の生活を見据えた指導環境は整っています。筆者は、支援先の回復期リハビリ病棟に対しては、入院時と退院時の2回の訪問指導を行うことで、分科会の指摘と同様に「退院後のA DLや活動性を高めることができる」とお伝えしています。さらに、訪問指導によって「通所、訪問リハビリへの移行がスムーズになる」ことも併せてお伝えしています。

通所・訪問リハビリを提供する場合、利用開始時に患者の自宅を訪問し、家屋環境やADLの状況などの調査を行います。しかし、病気を発症してから退院まで一度も訪問指導を受けていない場合、患者や家族が、いきなり通所・訪問リハビリのリハビリ職が自宅に来るのを驚かれて拒否されるケースもあります。そうならないためには、入院中から「リハビリは、家族と一緒に、自宅の状況を把握しながら進めていく」というプロセスが必要です。特に入院して間がない時であれば、比較的訪問指導を受け入れやすいのではないでしょうか。また、入院時に訪問指導を行っていれば、退院時の訪問指導が2回目になるため、さらに受け入れが良くなると思います。

筆者の支援先のA病院は、回復期リハビリ病棟を40床運営し、さらに通所リハビリも行っていました。しかし、毎月10人以上退院患者がいるにもかかわらず、通所リハビリを利用する退院患者はほとんどいませんでした。そこで、回復期リハビリ病棟と通所リハビリのリハビリ職の話を聞くと、回復期リハビリ病棟と通所リハビリは連動して運営しておらず、回復期リハビリ病棟は「在宅復帰を目標」として、退院後はケアマネジャー任せでした。また、通所リハビリ側も退院患者をフォローするというよりは、地域のケアマネジャーからの紹介で利用者を獲得していたため、退院患者が何人いるのか、どんな人が退院しているのかなどを知らない状況でした。そこで、筆者は、リハビリ部門内に「病棟-通所連携会議」を設置してもらい、入院中の患者のうち、退院後に通所リハビリが必要な患者をピックアップし、通所リハビリのリハビリ職に把握してもらうようにしました。

そうすると課題となったのは「回復期リハビリ病棟のリハビリ職が通所リハビリの経験がなく、どんな患者が対象となるのか分からない」ことでした。そこで、通所リハビリのリハビリ職を講師として、通所リハビリの目的やリハビリプロセスなどを研修してもらったほか、場合によっては、通所リハビリのリハビリ職が病棟に来て、患者の評価や面談を行いました。また、併せて入院時ならびに退院時の訪問指導を積極的に行うことで、回復期リハビリ病棟のリハビリ職が退院後の患者の生活をイメージできるようになってきました。その結果、徐々に通所リハビリに移行する患者が増加し、回復期リハビリ病棟と通所リハビリの連携が図れるようになってきました。また、最近では、退院前の訪問指導には、通所リハビリのリハビリ職も同行し、自宅環境の調査を行うことで、スムーズな移行ができるようになっています。

【2023. 10. 15 Vol.578 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2026-01-14【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略

2025-12-24

【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

2025-12-23

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 『機能別病床管理・入退院支援のための制度理解と多職種連携 』

お知らせ一覧

[新着記事]

2026-01-22外注契約の落とし穴 ―契約を結ぶ前に考えておきたいこと―

2026-01-21

「辞めます」と言われてからでは遅い! ―院長のマネジメント力アップのポイント―

2026-01-20

医療的ケア児と地域をつなぐ ~小児在宅と薬剤師の関わり~

2026-01-19

病院建設を進める際の問題点について考える(2)

2026-01-16

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2026-01-16

骨太方針2025から見える薬局の経営変化 ~OTC類似薬の保険給付の在り方の見直し~

2026-01-15

地域包括ケア病棟のジレンマ -地域包括医療病棟導入後の 「居場所」 をどう設計するか-

2026-01-15

【セミナーのご案内】令和8年度薬価・調剤報酬改定を読み解く これからの薬局経営の方向性と戦略

2026-01-14

敷地内薬局の評価の在り方の検討

2026-01-13

財務省の意向で、かかりつけ医関連点数は見直し

2026-01-09

現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2026-01-09

短期的に効率を重視するか、中長期的に個人が成長する環境をつくるか