組織・人材育成

看護職員等医療従事者の処遇改善を考える

看護職員が望む職場環境トップ3

株式会社To Doビズ 代表取締役 篠塚 功

10月に、クライアント病院から「看護職員処遇改善評価料の届出締め切り直前なのだが、手当で支給するか、基本給を上げるかで迷って決められない」という連絡をいただきました。これに対し、今回は、処遇改善手当として支給してはどうかと回答しました。手当であれば、賃金規程に「看護職員処遇改善評価料が廃止等された場合は、当該手当も廃止する」と規定しておけば、実際にはいろいろ問題はあるものの、廃止できなくはないと考えたからです。また、処遇改善手当としたほうが、昇給額も一律平等となり、職員の納得感も高いと考えました。

今回の評価料は、地域で新型コロナウイルス感染症に係る医療など一定の役割を担う保険医療機関に勤務する看護職員の賃金を改善することが目的であり、すべての看護職員の賃金引上げを目的としたものではありません。国がこのようなことをすると、今後、病院の機能によって、賃金水準が異なるということにもなりかねないように思います。実際、筆者が支援した医療法人では、法人が急性期病院や療養型の病院など様々な機能の病院を有しているなかで、急性期病院の看護師等の確保が困難となり、急性期病院手当を支給することにしたところがあります。

少子高齢社会となり、労働力人口が減り続けるなか、看護職員等医療従事者の確保は、一層厳しくなるでしょう。そこで、今回は、医療従事者確保のための処遇改善について考えます。

今回の評価料は、地域で新型コロナウイルス感染症に係る医療など一定の役割を担う保険医療機関に勤務する看護職員の賃金を改善することが目的であり、すべての看護職員の賃金引上げを目的としたものではありません。国がこのようなことをすると、今後、病院の機能によって、賃金水準が異なるということにもなりかねないように思います。実際、筆者が支援した医療法人では、法人が急性期病院や療養型の病院など様々な機能の病院を有しているなかで、急性期病院の看護師等の確保が困難となり、急性期病院手当を支給することにしたところがあります。

少子高齢社会となり、労働力人口が減り続けるなか、看護職員等医療従事者の確保は、一層厳しくなるでしょう。そこで、今回は、医療従事者確保のための処遇改善について考えます。

看護職員が望む職場環境トップ3

職員がどのような職場環境を重視するかを知ることが、処遇改善を進める上で大事です。日本看護協会が平成29年に行った看護職員実態調査によると、重視する職場環境で「とても重要である」という回答が多かったのは、第1位:職場の人間関係が良好77.6%、第2位:納得できる収入が得られる73.6%、第3位:休暇を取りやすい72.7%でした。

この調査では、賃金が2番目でした。賃金改善をするには、病院の収益が上がらなければできません。筆者のクライアントでも、人件費率70%のところから、40%のところまで様々です。40%の法人のトップは、職員の賃金をもっと上げてあげたいと考えていますし、70%の法人のトップは、賃金を上げたいけど、上げることができないと考えています。病院の職員に、新人事制度導入の説明会で伝えているのは、病院の経営者で、職員の賃金を上げたくないと考えている人はおらず、経営数値を見れば、上げたくても上げられないのが分かるはずだということです。

職員の賃金を上げるために、全管理職は、自部署の計画の中に、必ず収益増の目標を明確に掲げ、職員の力を結集して、その目標を達成しなければなりません。お金は、自然に湧き出してはきません。自分たちの賃金を上げたいのであれば、職員1人1人が、収益を上げるための努力をしなければならないのです。

この調査では、賃金が2番目でした。賃金改善をするには、病院の収益が上がらなければできません。筆者のクライアントでも、人件費率70%のところから、40%のところまで様々です。40%の法人のトップは、職員の賃金をもっと上げてあげたいと考えていますし、70%の法人のトップは、賃金を上げたいけど、上げることができないと考えています。病院の職員に、新人事制度導入の説明会で伝えているのは、病院の経営者で、職員の賃金を上げたくないと考えている人はおらず、経営数値を見れば、上げたくても上げられないのが分かるはずだということです。

職員の賃金を上げるために、全管理職は、自部署の計画の中に、必ず収益増の目標を明確に掲げ、職員の力を結集して、その目標を達成しなければなりません。お金は、自然に湧き出してはきません。自分たちの賃金を上げたいのであれば、職員1人1人が、収益を上げるための努力をしなければならないのです。

人事の仕組みで、雇用の質向上を目指す

処遇改善としての賃金を上げるために職員みんなで頑張って収益を増やす、職場の人間関係を良くするためにみんなで相手を尊重した行動を取る、休暇を取りやすい職場を作るためにお互いに協力し合うといったことをしなければ、雇用の質は向上しません。

雇用の質が悪いのは、自らの責任と捉え、1人1人が頑張らなければならないのではないでしょうか。

このような組織に変革するために、目標管理と役割行動評価で構成する人事評価制度の導入を推奨しています。病院が前年度比5%増の収益増とその達成に基づき3%の賃金改善を行うという計画を立てれば、各管理職は、それを達成するための自部署の目標を立て、さらに、職員1人1人が自部署の目標を達成するための目標を立てて活動し、それをみんなで達成すれば3%賃金改善が行われ、雇用の質は向上します。このような目標管理をきちんと導入すべきだと考えます。

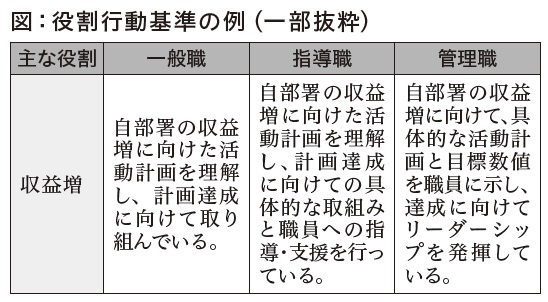

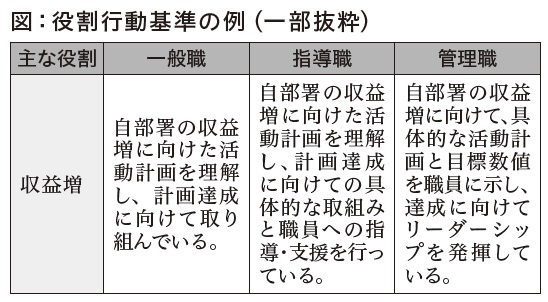

また、収益増の計画を立てて取り組むようにといったことを口で言うだけでは、人は動いてはくれません。日々の業務の中で意識して取り組んでいけるように、そのための期待像を示し、その期待像が取れているか否かを評価し、その結果を賃金等処遇に結びつけることで、その行動を引き出す必要があります。この期待像を役割行動基準と呼び、この基準が取れているか否かを評価することを役割行動評価と言います。参考までに、収益増の役割行動基準を図に示します。

従来の能力評価で人材を育成するのもよいですが、少し難しいことを期待像として掲げ、その行動などが取れるように、目標管理と役割行動評価を使い努力することで、真の実力が備わるものと考えます。

【2022. 11. 15 Vol.556 医業情報ダイジェスト】

雇用の質が悪いのは、自らの責任と捉え、1人1人が頑張らなければならないのではないでしょうか。

このような組織に変革するために、目標管理と役割行動評価で構成する人事評価制度の導入を推奨しています。病院が前年度比5%増の収益増とその達成に基づき3%の賃金改善を行うという計画を立てれば、各管理職は、それを達成するための自部署の目標を立て、さらに、職員1人1人が自部署の目標を達成するための目標を立てて活動し、それをみんなで達成すれば3%賃金改善が行われ、雇用の質は向上します。このような目標管理をきちんと導入すべきだと考えます。

また、収益増の計画を立てて取り組むようにといったことを口で言うだけでは、人は動いてはくれません。日々の業務の中で意識して取り組んでいけるように、そのための期待像を示し、その期待像が取れているか否かを評価し、その結果を賃金等処遇に結びつけることで、その行動を引き出す必要があります。この期待像を役割行動基準と呼び、この基準が取れているか否かを評価することを役割行動評価と言います。参考までに、収益増の役割行動基準を図に示します。

従来の能力評価で人材を育成するのもよいですが、少し難しいことを期待像として掲げ、その行動などが取れるように、目標管理と役割行動評価を使い努力することで、真の実力が備わるものと考えます。

【2022. 11. 15 Vol.556 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[お知らせ]

2025-12-24【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」

2025-12-23

【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 『機能別病床管理・入退院支援のための制度理解と多職種連携 』

2025-11-22

【新刊のご案内】『病院薬剤師のための生成AI完全実践ガイド』

お知らせ一覧

[新着記事]

2025-12-26薬局薬剤師から見える「在支診薬剤師」の可能性

2025-12-26

病院建設を進める際の問題点について考える(1)

2025-12-26

現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆

2025-12-25

【若手薬剤師もわかる】薬局のチーム力を高める リーダーシップ入門(第2回)

2025-12-24

存在感が右肩上がりの管理栄養士と栄養食事指導の算定状況

2025-12-24

【セミナーのご案内】重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント

2025-12-23

【セミナーのご案内】機能別病床管理・入退院支援のための制度理解と多職種連携

2025-12-23

令和8年度調剤報酬改定を考える

2025-12-22

正常分娩費用の自己負担無償化議論

2025-12-19

現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2025-12-19

私は職員のことを一番考えている

2025-12-19

今年の春闘の結果と病院の処遇改善への姿勢

2025-12-18

事例に学ぶ外来データ提出加算導入の極意!

2025-12-17

在宅療養指導管理材料加算について運用の留意点