組織・人材育成

ハイブリッド等級制度と役割業績給

役割等級制度と役割業績給

株式会社To Doビズ 代表取締役 篠塚 功

人事・賃金制度の骨格は等級制度に他なりません。職員を何らかによって等級付けし、それに基づいて賃金を決めることになるわけです。日本では1975年に職能資格制度が開発され、能力によって等級が決まり賃金が決まる仕組みが長年運用されてきました。しかしながら、病院においては非常にたくさんの職種があるため、この能力の違いを書き出すだけでも大変です。この職能資格制度に対し、欧米では、職務によって等級を決め賃金を決めてきましたが、このような仕組みを職務等級制度と言います。職務というのは、例えば、人事課長の職務、経理課長の職務、内科病棟師長の職務、外科病棟師長の職務というように一般的に捉え方が非常に細かいです。どの職務も課長職ではありますが、職務の大きさが違えば、等級も異なり賃金も異なります。

能力の違いによって等級を決めることも、職務によって等級を決めることも、病院においては数多くの能力や職務が存在することから、これらを整備すること自体、大変な労力を要するわけです。

このような2つの制度が人事・賃金制度の主流だった中、1980年代後半にアメリカで開発され運用され始めた制度が、役割等級制度です。日本においては、いまだ確立された制度とは言えませんが、筆者は、病院という組織には適した制度であると考えています。役割という捉え方であれば、人事課長も経理課長も各師長も同じ管理職として捉えることができるからです。

仮に、一般職や指導職は、能力育成段階として、能力を細かく捉えて育成する職能資格制度を運用するとしても、管理職以上については役割等級制度を推奨しています。このように2つの等級制度を併せた制度をハイブリッド等級制度と言います。

能力の違いによって等級を決めることも、職務によって等級を決めることも、病院においては数多くの能力や職務が存在することから、これらを整備すること自体、大変な労力を要するわけです。

このような2つの制度が人事・賃金制度の主流だった中、1980年代後半にアメリカで開発され運用され始めた制度が、役割等級制度です。日本においては、いまだ確立された制度とは言えませんが、筆者は、病院という組織には適した制度であると考えています。役割という捉え方であれば、人事課長も経理課長も各師長も同じ管理職として捉えることができるからです。

仮に、一般職や指導職は、能力育成段階として、能力を細かく捉えて育成する職能資格制度を運用するとしても、管理職以上については役割等級制度を推奨しています。このように2つの等級制度を併せた制度をハイブリッド等級制度と言います。

役割等級制度と役割業績給

仮に1~7等級までの等級制度を想定した場合、1~3等級は一般職、4~5等級は指導職(主任)として、職能資格制度とし、能力に基づき等級を格付けします。したがって、主任は4~5等級の能力を有する者から登用することになります。そして、6等級以上は役割等級制度とし等級と役職を完全に一致させます。すなわち、課長職(師長、科長、課長)の役割を担う者を6等級、部長職(看護部長、医療技術部長、事務部長)の役割を担う者を7等級とします。6等級以上は役割等級制度ですから、その役割を担えなければ降格(等級が下がること)させる仕組みとします。

例えば、事務部長の役割を担った者でも、その役割を十分果たせなければ6等級に降格し、さらに事務課長の役割も果たせなければ5等級まで等級は下がり、賃金も下がることになります。ちなみに、5等級までは職能資格制度であり、能力があると判定されて昇格(等級が上がること)していきます。そして、一度身に付けた能力は落ちることはないというのが職能資格制度の基本的な考え方ですから、降格という仕組みはありません。

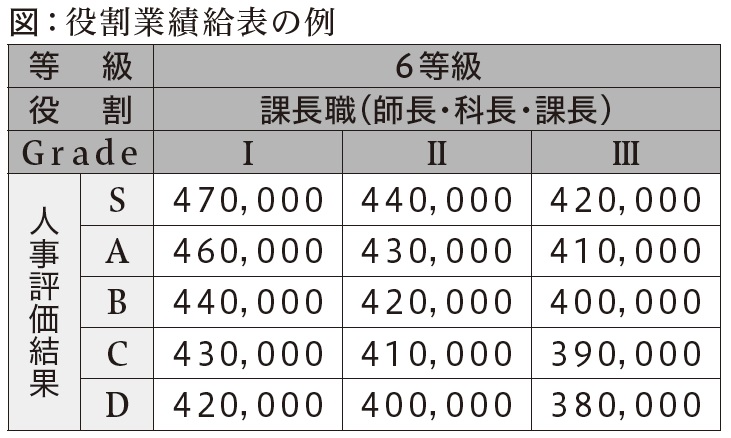

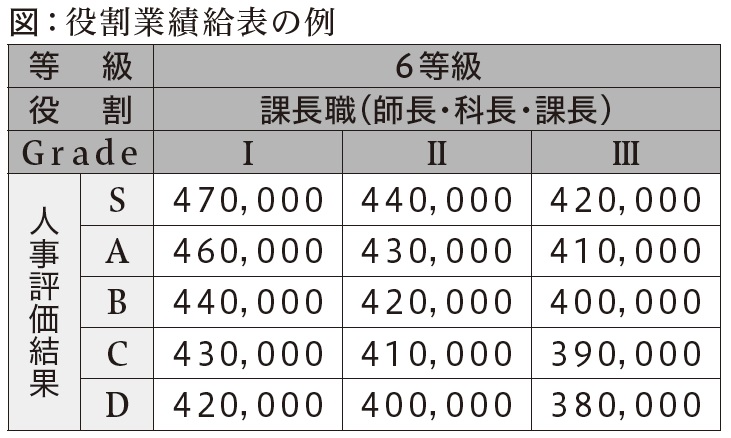

人事評価制度も5等級までは能力評価を中心とした制度とし、6等級以上は業績評価(結果評価)を中心とした制度とすべきでしょう。管理職や経営職は、数字に対して責任を持たなければなりません。例えば、A病棟師長は病床利用率に責任を負うのであれば、現状の病床利用率80%を85%にするといった目標に自ら率先垂範して取り組まなければなりません。いくつかの定量的な目標をどの程度達成したか否かといった業績評価を中心に、あとは、管理職として求められる役割行動をどの程度実践していたかといったプロセス評価を併せて行うとよいでしょう。これら人事評価の結果は、図に示した役割業績給に直接反映させます。

図の役割業績給表は、前年の人事評価の結果(S~D)で月額賃金が決まります。GradeⅢの賃金表が該当する人は38万円から42万円の間で賃金が変動します。また、優秀な業績を上げ続ければ、同じ課長であったとしてもGradeが上がり賃金が上がることになります。例えば、2年連続A以上であれば1Gradeアップし、逆に2年連続C以下であれば1Gradeダウンするというように運用します。

人事・賃金制度の骨格である等級制度を考える際、管理職と一般職では、病院が期待する人材像が大きく異なることからすれば、各々にあった等級制度を選択し、ハイブリッド等級制度とするのが今の時代には適していると考えます。

【2023. 1. 15 Vol.560 医業情報ダイジェスト】

例えば、事務部長の役割を担った者でも、その役割を十分果たせなければ6等級に降格し、さらに事務課長の役割も果たせなければ5等級まで等級は下がり、賃金も下がることになります。ちなみに、5等級までは職能資格制度であり、能力があると判定されて昇格(等級が上がること)していきます。そして、一度身に付けた能力は落ちることはないというのが職能資格制度の基本的な考え方ですから、降格という仕組みはありません。

人事評価制度も5等級までは能力評価を中心とした制度とし、6等級以上は業績評価(結果評価)を中心とした制度とすべきでしょう。管理職や経営職は、数字に対して責任を持たなければなりません。例えば、A病棟師長は病床利用率に責任を負うのであれば、現状の病床利用率80%を85%にするといった目標に自ら率先垂範して取り組まなければなりません。いくつかの定量的な目標をどの程度達成したか否かといった業績評価を中心に、あとは、管理職として求められる役割行動をどの程度実践していたかといったプロセス評価を併せて行うとよいでしょう。これら人事評価の結果は、図に示した役割業績給に直接反映させます。

図の役割業績給表は、前年の人事評価の結果(S~D)で月額賃金が決まります。GradeⅢの賃金表が該当する人は38万円から42万円の間で賃金が変動します。また、優秀な業績を上げ続ければ、同じ課長であったとしてもGradeが上がり賃金が上がることになります。例えば、2年連続A以上であれば1Gradeアップし、逆に2年連続C以下であれば1Gradeダウンするというように運用します。

人事・賃金制度の骨格である等級制度を考える際、管理職と一般職では、病院が期待する人材像が大きく異なることからすれば、各々にあった等級制度を選択し、ハイブリッド等級制度とするのが今の時代には適していると考えます。

【2023. 1. 15 Vol.560 医業情報ダイジェスト】

同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

[事務れんらクンの更新情報]

2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました

2025-10-22

「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました

2025-10-01

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました

[新着記事]

2025-12-02「遠隔画像診断による画像診断管理加算」 のメリットと算定状況は?

2025-12-01

今後の在宅医療の重要性

2025-11-28

まだまだ急性期365日リハビリは少ない

2025-11-28

自分本位の面談に要注意

2025-11-27

現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記

2025-11-26

過去最大の伸び率の最低賃金と人件費の抑制

2025-11-25

ベテラン職員が “独裁者” 化したときのマネジメント術

2025-11-21

「在宅自己注射指導管理料」について運用の留意点

2025-11-22

【新刊のご案内】『病院薬剤師のための生成AI完全実践ガイド』

2025-11-21

ついに通所介護も減少で通所3施設が総崩れ

2025-11-21

急性期を担う中小病院の先行きを不安にさせるデータ数問題

2025-11-20

現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記